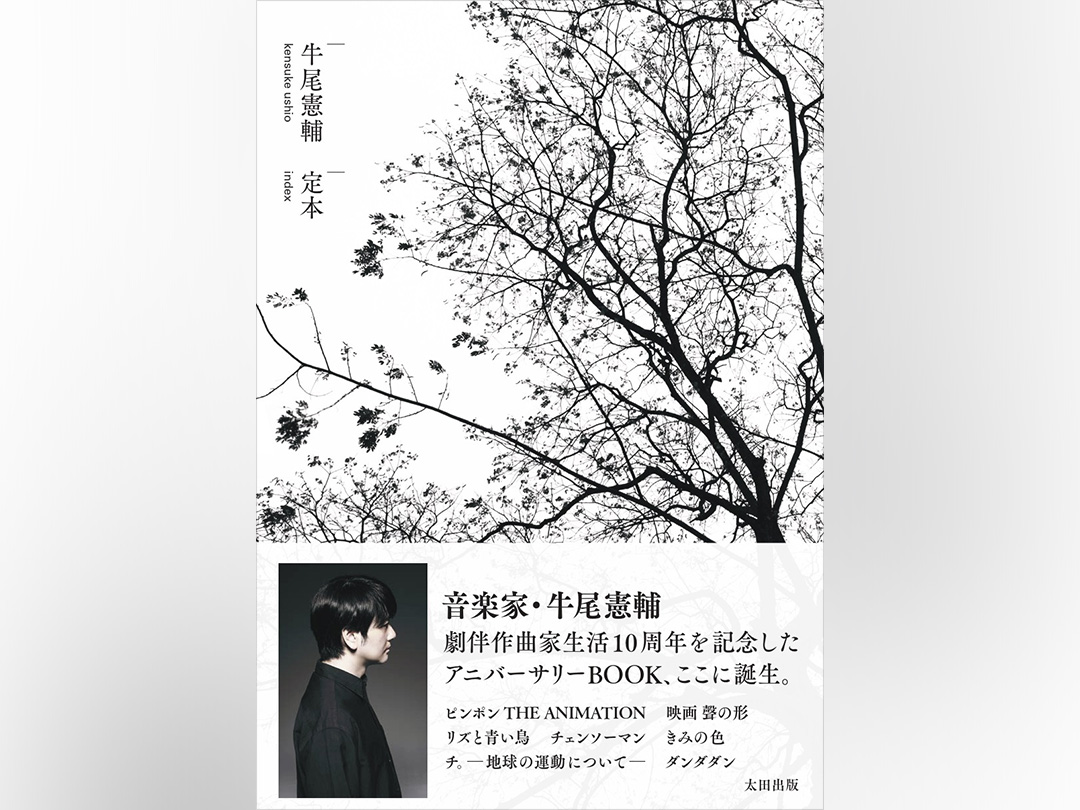

作曲家・アーティストの牛尾憲輔による初の公式BOOK『定本』が発売中! アニメ『チ。 ―地球の運動について―』や映画『きみの色』など、劇伴作家として大活躍中の牛尾憲輔は、実は電気グルーヴ・石野卓球との出会いをきっかけに音楽活動を開始。2008年にソロユニット・agraphとしてアルバムをリリースし、2014年にはアニメ『ピンポン』で劇伴作家としてのキャリアをスタート。

劇伴作家活動10周年を記念したアニバーサリーBOOKとなる本書では、生い立ちから現在までを語った本人へのロングインタビューをはじめ、石野卓球&ピエール瀧(電気グルーヴ)・山田尚子・湯浅政明・高野文子・魚豊など総勢26名のゲストが「音楽家・牛尾憲輔の魅力」を語り、牛尾憲輔の現在・過去、そしてこれからの彼の音楽を知るための超豪華な一冊となっています!今回は刊行を記念して、本書の一部を試し読みとして、2回に分けてOHTA BOOK STANDに公開いたします。

先鋭的な電子音楽から劇伴作品まで、いくつもの表情を持つ音楽家・牛尾憲輔。音楽を始めることになったきっかけから、アニメやコンピューター、アートに対する興味の目覚め、そしてプロデビューを経た現在まで。その唯一無二の「音世界」はどこからやって来たのか。これまでの歩みをロングインタビューで振り返る。

『ああっ女神さまっ』『声♥遊倶楽部』、そしてあかほりさとる

――そういえば、オタク趣味が始まったのは、どのくらい前なんですか?

牛尾 幼稚園の年長さんのときです。近所にある友達の家が、雑多に漫画が置いてある家で。しかも全然揃ってなくて、この漫画は2巻だけ、とか。そんな感じの家だったんですね。で、そこでたまたま手に取ったのが『ああっ女神さまっ』の第1巻で。そこで何か、自分の中にマグマ溜まりができるような感じがあったんですよ(笑)。ただ「これの続きは?」って言っても、その家にはない。とにかくそこでベルダンディーにやられちゃったんですよね。

――幼稚園でベルダンディーは、いくらなんでも早すぎないですか(笑)。

牛尾 早すぎますよね。自分の子どもが幼稚園でベルダンディーにハマってたら、ゾッとする(笑)。ともかく、そういうなんだかよくわからないモヤモヤを抱えたまま、小学校の4年生か5年生のときに、ちょっと背伸びをして「美容室に行きたい」って言い出すんです。お父さんと一緒に行く床屋じゃなくて、美容院に行ってみたい。で、駅前の美容室に行ったら、そこの待合室になぜか『月刊少年マガジン』が置いてあって。それで『A・Iが止まらない』を知るんです。

――おお、赤松健先生の(笑)。

牛尾 振り返って考えてみると、小学校のときは女の子が落ちてくる漫画ばっかり読んたんだなと思うんですけど(笑)。それ以降、「あそこに行くと、なんかモヤモヤする漫画が読める」って、その美容室に通うようになって。

――アニメのほうに興味が向いたのは……。

牛尾 それからしばらくしてからですね。たぶん、オタクっぽいのがちょっと大人っぽいって思ったんじゃないかな。とはいえ、そのままストレートにアニメを観始めたわけじゃなくて。当時、『声♥遊倶楽部』っていう番組をテレビ東京でやってたり、たまたま『BLUE SEED』特集を何かで観たりしたんですよ。『BLUE SEED』のオープニングって、立木(文彦)さんが歌ってるんですけど(立木と三松(板橋)亜美によるユニット、TAKADA BANDがオープニングとエンディングを担当。それを観てニヤニヤしたのを覚えてます。

――特殊すぎる(笑)。

牛尾 あとは塾の友達にオタクがいて、その子から『ときめきメモリアル』とかを借りたりしました。ただ、プレイを始めてすぐに「これ、子どもがやっちゃいけないヤツだ」と思って(笑)。それで朝の5時に起きて、こっそりプレイしてたのは覚えてますね。結果的に、めちゃくちゃ『ときメモ』にハマって、金月真美さんが地元のデパートの屋上に来るって聞いて、見に行ったり。あとはアニラジをめちゃくちゃ聴いたり。

――もうアニオタ一直線ですね。当時、ハマっていたアニメというと……。

牛尾 契機になったのは『新世紀エヴァンゲリオン』ですね。『エヴァ』からはたぶん、アニメを枠で見るようになってます。『エヴァ』より前だと『姫ちゃんのリボン』とかかな。……いや、いま思い出したんですけど、当時、あかほりさとる作品をめっちゃ観てました(笑)。『セイバーマリオネットJ』とか『爆れつハンター』、あとは『MAZE☆爆熱時空』とか。『ポリケロののわぁんちゃってSAY YOU!』は公開録音にも行ってます。

――たしかに、あかほり作品は世代的にはど真ん中ですね。

牛尾 そうなんですよ。あとは、あれだ。小学校4年生か5年生のときに、塾に通い始めるんです。その塾は調布にあったんですけど、調布の駅前に真光書店って本屋があって、その地下フロアが漫画とライトノベルのフロアだったんです。しかもその地下フロアが結構充実していて、ラノベって中学生のお小遣いで買えるじゃないですか。そこで毎月、ライトノベルの発売予定表と平置きをチェックしてましたね。

――時期的には「ライトノベル」って言葉が一般的になり始めた頃ですかね。

牛尾 そうだと思います。『スレイヤーズ』も読んでたし、当時の自分からすると『ロードス島戦記』は年上の人たちが読むものって感じでしたけど、それでもちゃんと読んでたし。あとは『タイム・リープ あしたはきのう』の高畑京一郎さん。高畑さんは電撃ゲーム小説大賞の第一回で金賞を取って、それで追いかけたりしてました。ただ、衝撃的だったのは『ブギーポップは笑わない』。とにかくジャケがカッコよくて、一発でやられたんですよ。

――こうやって話を聞いていくと、当時のオタク文化を思い切り享受してる感じがありますけど(笑)。

牛尾 そうですね(笑)。漫画ももちろん大好きだったし。たぶん僕が小学生のときに『るろうに剣心』が始まるんですけど、それも読み切りのときから追いかけてて。それが中学校に入ったあたりから、だんだん角川書店とかメディアワークスのものに興味が移っていって、っていう。……でも、どうして『声♥遊倶楽部』を観ようと思ったんだろう。新聞のラテ欄を探した記憶があるんですよ。もしかしたら「アニメオタク、アニメ好きになるんだったら、これは観ないと」と思ったのかもしれない。なんかそこで、自我が目覚めたんじゃないですかね。イヤな目覚めだけど(笑)。

――たとえば、アニメを観てオープニング曲にハマった、みたいな経験はないんですか?

牛尾 楽曲を批評的に分析されたらわからないですけど、自分の意識としてはアニメの音楽と自分の音楽の趣味がクロスしたことって、いままで一度もないんです。もちろん、レイ・ハラカミさんが『ブギーポップは笑わない』のサウンドトラックに参加してるとか、石野卓球さんが『攻殻機動隊』のゲームサントラをやったとか、そもそも好きなアーティストのものはいろいろあるんです。一方でアニメオリジナルでは『カウボーイビバップ』はカッコよかったし、あと保刈久明さんがやった『ココロ図書館』が大好きだったり。アニメを見てて「このオープニングは好き」とか「エンディングがめっちゃよかった」っていうのはあるんですけど、アニメと切り離して「この音楽がいい!」と思った記憶がない。そこはもう、すっぱり切り離されてる。アニソンDJをやってたこともあって「お好きなんでしょう」って、アニソンの話を振られることもあるんですけど、でも結構覚えてなくて。映像の記憶と一緒になってるんですよ。

――そういえば、さっき『ときメモ』を借りた話が出てきましたけど、趣味を共有する友達はいたんですか?

牛尾 中学のときはいましたね。『ときメモ』のミニコミ誌、というか新聞みたいなのを作ってました。あと、高校生のときは『エヴァ』の二次創作小説を投稿サイトにアップしたり。ちなみにLAS……アスシン派でした。

――アスシンというと、アスカとシンジのカップリングですね(笑)。

牛尾 そういえば、ミュージシャンになってから、ツイッターで当時好きだったアスシン小説のタイトルとかをつぶやいてたら、『エヴァ』の二次創作小説の更新チェックをする巨大なサイトの管理人さんからリプライをいただいたんですよ。「つぶやいてたのって、もしかして『エヴァ』の二次創作でしょうか」って。しかも「いつもWIRE、観てます」って言ってくれて。翌年遊びに来てくれました。

――いい話だ(笑)。

牛尾 いまだに仲がいい中学の友達がいるんですけど、彼とは当時からアニメも音楽も趣味が近かったですね。彼はその後、SEとかコンピューター系に行くんだけど……。でも、どこにいってもそういう友達がいたって感じがしますね。そういう意味では、『エヴァ』の存在はすごく大きいと思う。

シンセサイザーを買って、アニメを観て、『AIR』で涙腺の破裂する音を聞く19歳

――共通体験としての『エヴァ』があった。じゃあ、秋葉原に遊びに行ったり……。

牛尾 秋葉原はウチから遠かったので、コンスタントに通ってたのは渋谷ですね。秋葉原は好きだけど、月一回行くか行かないか。でも秋葉原には当時、ソフマップのMIDI館があって、シンセサイザーの中古が充実してたんですよ。ほかにもラオックスの楽器館があったり、僕はコンピューターオタクでもあったからジャンク屋をめぐったり、秋葉原に行くと結構、欲が満たされるんです。コンピューターやシンセが見られて、アニメとか同人誌もチェックできて、っていう。

――なるほど。コンピューター趣味とも重なるところがあるんですね。

牛尾 中学生の頃はお金がなかったからできませんでしたけど、高校の後半や大学に入った頃からはパソコンを自作するようになって。あっ、そうだ。インターネットをやってたから、中高生のときからHTMLは書けたんですよ。それで、浪人生の頃からウェブのコーディングのバイトを始めて。ウェブデザイナー……とまでは言えないけど、デザインをやって当時で時給1500円とか。それで金回りがよくなって、シンセサイザーを買ったりしました。

――HTMLは趣味で書いてたんですか?

牛尾 結局やらなかったんですけど、自作のアスシン小説を発表しないといけないから(笑)。そうなるとやっぱり、ホームページを作らなきゃって思うじゃないですか。坂本龍一さんが先端的なメディアをいっぱい使っていらっしゃったのを見てたし。で、動きやデザイン的に凝ったものを作ろうと思ったら、フラッシュを勉強しなくちゃな、とか。そのために独学で。

――そもそもコンピューターに最初に触れたのは、いつ頃のことなんですか?

牛尾 小学校のときに、地元の学習センターにパソコンがあって、そこでゲームが遊べたんです。で、中学校のときに「あの続きができるんじゃん」って、パソコン部に入るんですよね。小学校のときは少年野球をやってて、中学も最初の1学期は『SLAM DUNK』……じゃなくて『DEAR BOYS』に憧れて(笑)、バスケ部に入ったんですけど、そもそも運動したくないし、アニメを観たいから長続きしない。でも、パソコン部はパソコンをカチャカチャするだけのゆるい部活で。あと時代的にも、パソコンで音楽を作ったり、アニメを観られるようになる時代じゃないですか。十代の背伸びをしたい男の子が、パソコンの知識を手に入れて、オタク趣味にのめり込んでいくという。

――なるほど。パソコンの存在が、いろんなものを繋げてるわけですね。

牛尾 たしか高校2年のときだったかな。AO入試が流行り始めて、パソコンで映像を作れば大学に入れるかもしれない……みたいな、いやらしい気持ちもあって(笑)。その後、ソフトを手に入れたものの、使い方が全然わからない。それで「この人に話を聞いてみよう」ってメールしたのが、『彼女と彼女の猫』を作ってた新海誠さんで。

――あははは!(笑)。ホームページで直接、連絡を取って。高校生でそこまでパソコンを使いこなすのは、かなり早熟ですね。

牛尾 新海さんにこの話したら全然覚えてなかったですけど(笑)。

――あははは(笑)。

牛尾 あと大学に入ると、学校に当時、業務用で何百万もしたプロ・ツールスが――いまでこそ、普通にどこでも買えますけど、それが一式導入されていたんです。で、これはぜひ覚えたいと思って、総務に頼み込んで鍵を開けてもらって。先生に教えてもらっていたら、もともとコンピューターオタクなので、ショートカットとか操作が速かったみたいで。「君、そんなに速いんだったら仕事しない?」って、オペレーターのアルバイトで行ったのが、桑原茂一さんのクラブキング。クラブキングは当時、TBSラジオで『スネークマンショー21』ってラジオを作ってたんですけど、そのオペレーターをアルバイトで始めたんですよね。

――そんな繋がりが!

牛尾 そのとき一緒にやっていたチームに、元ナムコで『リッジレーサー』のサウンドチームにいた高橋コウタさんがいらっしゃって。それで、コンピューターで音楽を作る方法をプロの方から教えてもらったりしました。このあたりから少しずつ、仕事っぽくなっていくんですよね。

――なるほど、なるほど。

牛尾 で、僕をクラブキングに紹介した人が、もともと烏龍舎(小林武史が代表取締役を務める音楽・映像制作プロダクション)にいた、みたいな人で。その人が「NTTがインターネットで流すCMを作る」っていって声をかけてくれたんです。ただ小さな企画で予算はそんなにないから、学生でコンペをすることになって。そのコンペで僕のヤツが通ったんですよね。当時、NTTがこれから光ファイバーを始めますっていうタイミングで、光ファイバーを繋げると、東京にいる人はあたかも地元のお祭りに参加したような気持ちになれる。そんな感じのCMで。その主人公だったのが、光石研さん。のちに、NHKのドラマ仕事で光石さんとお会いしたときにこの話をしたら「覚えてる、覚えてる」っておっしゃってて嬉しかったです。クラブキングでプロ・ツールスのオペレーターやって、お金はあるからシンセサイザーを買ったり、コンピューターを増強したり。もちろんアニメも観てるし、コミケに行けばエロゲ全盛期だから、『月姫』大好きで、『Kanon』『AIR』で涙腺の破裂する音を聞く、みたいな。で、友達と一緒にエロゲの企画を練ってる……みたいな19歳でした。

――オタクの夢がぎっしり詰まってる19歳(笑)。その頃も継続して、自分の曲を作っていたんですか?

牛尾 やってました。高校生のときにフリーウェアを使って、マウスでチクチク、パソコンの打ち込みができるようになってからは、たぶんずっとやってたと思う。でもそれは、ドラムマシンをいじってるみたいな感じで、形になるのは大学に入ってからですね。オペレーターの仕事でもらったお金で、どんどん機材を買って。アナログシンセなんかを並べるようになって、ようやくという感じです。

――当時、作ってた曲というのは……。

牛尾 結構最初から、ループベースのテクノを作っていた気がしますね。友達も、似たようなことをやっていて。切磋琢磨じゃないけど、お互いに舌打ちしながら「俺の曲のほうがカッコいい」みたいな感じで作っていた気がします(笑)。

アートに対する興味の芽生え、そして石野卓球との出会い

――テクノというと、たとえばどういうものですか?

牛尾 当時は毎年1回、WIREのコンピレーション盤が出ていたので、結構、そこに収録されてるアーティストに影響されていたような気がします。それこそ石野卓球さんとWIRE周辺、というか。ケン・イシイさんももちろん好きだけど、卓球さんが当時かけていたニュー・ウェーブ・リバイバルなテイストの曲や、ウェストバムとアフリカイスラムのMr.X&Mr.Yとかロースピリット周辺のアーティスト、テクノの文脈でニュー・ウェーブをサンプリングする人たち。あとはドイツのオクターブベースがなるようなエレディスコ物みたいなヤツとか。

――インターナショナル・ディージェイ・ジゴロみたいな。

牛尾 そういう中からKAGAMIさんとかDJ TASAKAさんみたいな、日本でエレディスコをやっているアーティストがいっぱい出てきたので、そういうのに憧れて。ほかにUR(アンダーグラウンド・レジスタンス)とかも好きだったから、そういうのを作ったりっていう。

――なるほど。

牛尾 その一方で、坂本龍一さんを筆頭に先端的な音楽というか、オヴァルとかレイ・ハラカミみたいなエレクトロニカ/電子音楽をやっている人たちもめちゃくちゃカッコよくて。それこそレイ・ハラカミは高校生の頃、蠱毒状態︵笑︶になってるときに、友達から教えてもらったんだと思う。

――音楽やアニメ、コンピューター以外で、のめり込んだ趣味ってあったんですか?

牛尾 建築が好きになったり、アートに対する興味みたいなものが生まれたのも、たぶん高校生あたりだと思います。で、そこが自分の――のちのagraphに繋がるクリエイティブの根幹になっていく。あと、IDM、エレクトロニカのさらにその先として、カールステン・ニコライを知った頃で。ちょっと時期が前後してるかもしれないんですけど、カールステン・ニコライは当時、たしか『サウンド&レコーディングス・マガジン』の表紙になってるんですよ。そういうこともあって、音楽とメディア・アートが結構、結びついてたんです。僕は大学でそういう研究室に入ったので、先生から関連する書籍や重要な登場人物を教えてもらったりとかするんですよ。それこそマーシャル・マクルーハンから始めて、庄野進、ジョン・ケージ、マルセル・デュシャンだとか基本を遡ったり。加えて、大学でMax/MSPっていう音響開発環境を使うようになって、音に反応して絵が出るとか、そういうことを学び始めていて。

――アートに対する興味が、どんどん膨らんでいく。

牛尾 そこはたぶん大きかったと思いますね。それこそ、佐々木敦さんが先端的な音楽とメディア・アートについて論じていたので、佐々木さんの本を読むと、両方を横断的に理解できたりしたんじゃないかな。最終的には、大学の卒業論文をメディア・アートの範疇で書くんですけど、そのときに読んでいた本はいまでも大事に読んでたりします。

――もともと、そういうものを学ぼうと思って、大学を選んでたんですか?

牛尾 そうですね。高校の途中で進路に迷っているときに、コンピューターを使って何か先進的なことをやりたいと思ったんですよ。で、そういう界隈の人の本を読んで、コンピューターで音楽だったり、その先のアートみたいなことをやっている人たちがいることを知って。たぶんそこが、自分の将来の進路に影響してるんだと思います。

――ミュージシャンになろうと思っていたら、たとえばメジャーデビューを目指したり、あるいはゲーム会社に入って音楽を作るとか、いろいろ可能性はあったのかなと思うんですけど。

牛尾 基本は、インディペンデントのアーティストになりたかったんだと思います。そもそも高校生の頃って、まだレコード屋に行って試聴機で︵音源を︶聴く時代じゃないですか。で、試聴機で人の声とギターと生ドラムが聴こえたら聴くのを止める︙︙っていうくらい、電子音楽しか聴きたくなかった。そうするともう、メジャーのアーティストになるとか、歌モノでなんとか、みたいな気持ちはないですよね。より先鋭的で、尖っていれば尖っているほどカッコいい。

――尖っているほうに、気持ちが向いていた。

牛尾 たぶん、まずはDJ TASAKAさんとかKAGAMIさんたち一派のひとりになりたかったんだと思いますね。クラブミュージックが一番カッコいいと思っていたから、そういうアーティストになりたかった。それで食っていけるとは思わないけど、先鋭的で尖っているものが好きで、だからこそインディペンデントのアーティストを目指していたんだと思います。たぶん。僕、20歳のときに、クラブで石野(卓球)さんと初めて会うんですけど、そのときに「ふたつ、聞きたいことがあるんです」って話をして。ひとつは「ミュージシャンになりたいんですけれど、デモを送ってもいいですか」。で、もうひとつが「プロ・ツールスのオペレーターの仕事をしているので、仕事をください」と。だから、当時からエンジニアになりたいわけではなくて、アーティストになりたいと思ってたんですよね。インディペンデントのアーティスト、ダンスミュージックのアーティストになりたいから、相談に乗ってくれませんか、と。

――そのとき、石野さんに会いに行こうと思ってクラブに行ったんですか?

牛尾 いや、20歳になって大手を振ってクラブに行けるようになったので、遊びに行ったら、たまたまバーに石野さんがいらっしゃったんです。場所はWOMBだったんですけど、当時のWOMBは3階の半分が仕切ってあって、奥が楽屋みたいな感じだったんですよね。で、たまたまバーにお酒を取りに来てた石野さんに「握手してもらっていいですか」って声をかけて。

――じゃあ、本当にたまたまなんですね。

牛尾 そうなんです。

――でも、そこで「仕事をください」って声をかけるのはすごい度胸ですけど︵笑︶。

牛尾 いやもう、本当に人生が変わりました︵笑︶。石野さんのほうもちょうど、前のアシスタントさんがいなくなって、困ってたタイミングで。それで「プロ・ツールスが使えるんなら、スタジオに来いよ」って、その場で言われて……。そこからもう、

20年一緒にいることになるんだな(笑)。

――その後は、大学生として勉強しながらスタジオに通う感じだったんですか。

牛尾 そうですね。石野さんもよく話してますけど、石野さんが曲を作ってる後ろで、僕はディレクターズチェアにふんぞり返って、試験勉強をして︵笑︶。1週間来て、そこから何日か空けて、そこからまた2週間、みたいな感じでした。あと大学もメディア・アートとか音楽を専攻しているような学部だったので、寛容……とは言わないまでも、まったく話を聞いてもらえない、みたいな感じでもなくて。「電気(グルーヴ)やってんの? じゃあ、まあ、行って来い」みたいな(笑)。

* * *

牛尾憲輔公式BOOK『定本』は、全国書店やAmazonなどの通販サイト、電子ブックストアで発売中。また、太田出版のECサイト・QJストアでは、特製ブックレットとしおりが付いた特別セットで発売。特典のブックレットとしおりが付いた特別セットで発売。特典のブックレットとしおりは限定生産につき、お見逃しなく!