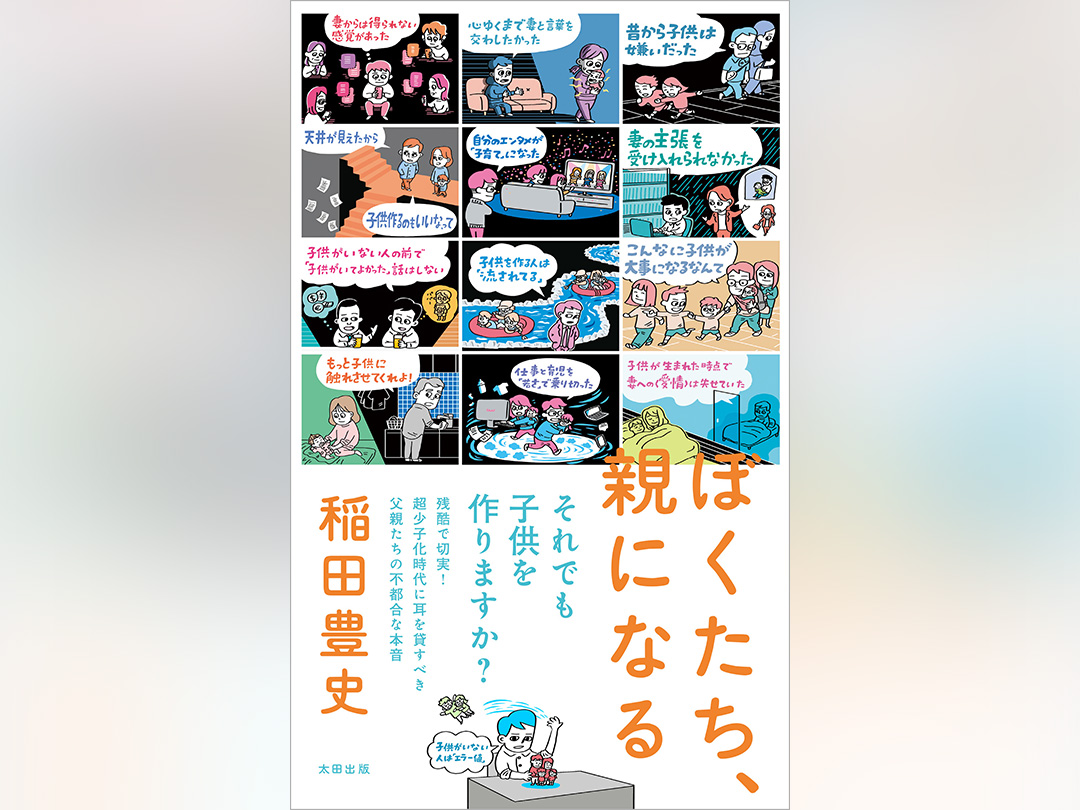

2025年10月9日に発売された『ぼくたち、親になる』(稲田豊史・著)から内容を一部公開。

* * *

栗田将(43歳)

栗田将さん(仮名、 43歳) は大手出版社の書籍編集者である。手掛けるジャンルはビジネス書から社会学、実用書、エッセイなど幅広い。 普段から世の中にアンテナを張り、 社会の関心が高いテーマを見定めると、その執筆に適した著者を探し、依頼して書いてもらう。出版不況と言われて久しいが、今までに10万部を超えるヒット本を何冊も世に出してきた。

要は、「できる編集者」だが、外見から才気がほとばしっているタイプではない。見た目の佇まいも態度もあくまで控えめ。声を荒げることも張り上げることもなく、何か説明を求められれば淀むことなく、ゆっくり、言い含めるように選び抜いた言葉を紡ぐ。静かなる知性、という形容が似合う。

結婚は30歳のとき。ふたりの子供を授かった。現在12歳と7歳で、いずれも男の子だ。

取材中、栗田さんはパートナーである妻のことを終始「嫁」と呼んでいた。

編集者になるのが夢だった

高校時代から編集者になるのが夢でした。でも、新卒で出版社に入れたはいいけど、20代のうちはずっと販売営業、つまり書店と取次(問屋)回り。30歳目前で、念願叶って書籍の編集部に異動できました。

ただ、僕は出向社員でした。というのも、僕がその出版社に入社したあとで、僕の所属する営業部門が別会社として分離独立したからです。要するに、早いとこ編集部のある本社に転籍しなければ、いずれは販売営業に戻されてしまう。

出向期間は一般的に3年。その3年の間に、僕がやらなければならないことは何か? 考えた結果、自分にふたつのノルマを課しました。ベストセラーを出すこと、そして社内で表彰されることです。このふたつのゴールを達成できれば、誰も「栗田を営業部門に戻そう」なんて言わないはず。

とはいえ、30歳で編集者1年目ということは、新卒ですぐ編集部に配属された奴に比べて7年ものビハインドがあります。スタート地点がずっと後ろ。にもかかわらず、ゴールはほかの人よりずっと先。しかもタイムリミットは3年。やることは山積みです。焦ってはいましたが、燃えてもいました。

嫁は、僕が長らく編集者になりたいと思っていたことを知っていましたから、異動辞令が出たときには我が事のように喜び、祝福してくれました。ほら、この革の鞄、見てください。嫁がそのときにお祝いとして買ってくれたものです。今でも会社にはこれで出勤しています。

念願のベストセラー

実は、編集部に異動直後のタイミングで第一子の男の子が誕生しました。産前も産後もバタバタ。ただ、3歳で幼稚園に入るまでは、嫁が専業主婦として大半の育児をやってくれたので、僕は仕事に打ち込めました。

編集の仕事を見様見真似で覚えながら、書店の棚を観察し、売れている本を買い漁っては読み込み、昼も夜もなく企画を考え、たくさんの著者候補と会い、熱弁し、執筆を依頼しました。SNSでの発信、メディアへの仕掛け、トークイベントなど、売るための方法は片っ端から試しましたね。そのいくつかでは明らかな手応えを得られました。

その甲斐あって、10万部以上のベストセラーを比較的早い時期に何冊か手掛けることができ、会社から表彰もされました。ゴールを達成できたんです。編集者になって3年、晴れて本社に転籍が叶いました。

その2年後、第二子が誕生しました。ふたり目の男の子です。上の息子とは違い、嫁の希望で1歳から保育園に預け、彼女は栄養士の仕事に復帰しました。

下の息子が4歳になる頃、状況が変わってきました。新型コロナ感染拡大で、僕が自宅でのテレワーク中心になった途端、編集者にとって最も大切である「没入する時間」が取れなくなったんです。

没入できない苦しさ

嫁は毎日、電車に乗って勤務先に出勤します。一方の僕は、会社の方針で週に4日は自宅でテレワーク。なので、僕が下の息子の保育園への送り迎えを担当することになりました。

それはいいとして、困ったのは嫁が勤務先からLINEで僕に、頻繁に家事の指示を飛ばしてくることでした。お昼にスーパーに行ってこれとこれとを買っといてほしい、15時になったから洗濯物を取り込んで畳んでおいてくれ、といったような。

でも、こっちは一日にいくつものオンライン会議があるし、その合間にゲラ(印刷前に誤字などをチェックするための出力紙)を読んだり、企画書を書いたりもしています。それがぶつ切りになることによって、まとまって何かに没入できる時間がほぼなくなりました。これが、ものすごくつらいんです。

こういう話をすると、洗濯物を取り込んで畳むなんて15分もかからないんだから、大して仕事を侵食してないだろう、会議や作業はその前後にスケジュールしとけばいいじゃないか、という人がいるじゃないですか。全然、わかってませんよね。嫁もわかっていませんでした。

インプットにしろ思考にしろ、没入状態というのは一度途切れると、すぐには元の「場所」に戻れません。この仕事は没入が本当に大事なんです。本の企画や売り方を考えるにしろ、原稿を精読するにしろ、没入が仕事の質を担保します。

没入というのは、ひと続きのまとまった時間が確保できなければできません。細切れの15分、30分が一日のうちに何回あったところで、意味がないんです。

2時間なり3時間なり、途切れなく思考し続ける、没入することによって、初めて到達できるものがある。得られるひらめきがある。実際、僕はそうやっていい企画を立ててきました。

子育てはハンデ

ところが、嫁はそういうタイプの仕事をしたことがないから、いくら説明しても理解してくれません。「家にいるから、それくらいできるでしょ」を繰り返すだけ。

でも、洗濯物を取り込む時間自体は15分でも、元の没入度を取り戻すには、それこそ30分も1時間もかかる。たとえば、15時に洗濯物を取り込んで、手早くたたんで15時15分。16時40分には保育園のお迎えに出なければいけない。こんな細切れの時間で没入することなんてできません。

子供を連れて帰宅したら、もちろんほっとくわけにはいかないので、ずっと相手をしています。大量に届くSlackへの簡単なレス程度はできますが、嫁が18時半に帰ってきて一緒に夕食を取って風呂に入るまでは、仕事は完全に中断します。

嫁に育児のほとんどを任せていたときと違い、嫁が働きに出て育児を半々でシェアするようになって、僕は没入する時間をほぼ完全に奪われました。

共働き夫婦が子供を育てるとはこういうことだ、というのは百も承知です。どんな夫婦だってそうしているでしょう。だけど、気づいたんですよ。共働きで子供を持つというのは、編集者にとってはすごいハンデなんだ、と。

準備ができないから戦えない

書籍編集者の仕事の中でも特に大事なのは、インプットです。仕事と直接関係がなくても、これはと思う本やマンガや映画は、常日頃から浴びるように読んだり観たりしておかなければなりません。情報源としてのネットニュースやXなどのSNSは隙間時間にスマホでもチェックできますが、ちゃんとした「作品」に没頭することを怠れば、編集者としては〝終わる〟んです。

日々良質な作品に触れ、感性を刺激し、脳を回し続けなければ、編集者としての感覚は鈍り、腕も落ちる。発想力も企画力も編集力も、すべて錆びついてきます。同業者の方なら、わかっていただけるんじゃないでしょうか。

ところが、子供ができて育児にコミットすると、没入する時間が取れないから、2時間集中して映画を観るとか、マンガを一気読みするとか、難しい本を集中して読むみたいなことが一切できなくなります。まず、連続ドラマは観ないし、観られない。長い小説や、巻数ものの本は無理。本来、いい書き手を探すための読書は編集者の生命線とも言えるものですが、そこに思ったように時間が取れない。

書き手さんにアプローチする際には、せめて主要作は全部読んでおきたいけど、それができなくなる。これが本当につらいんです。土日は平日以上にそれができません。週末、家に小さな子がふたりいる状態で、自室にこもってじっくり本を読むとか映画を観るなんて、できるわけがない。

僕は没頭に人一倍時間をかけることで、7年分のハンデを埋めました。人よりうんとたくさんの本を読み、作品に触れ、人と会い、思考し、思考し、思考し……それで勝ち取ったベストセラーです。運もあったでしょうが、やはり積み重ねた膨大な準備がものを言いました。

でも、下の息子が生まれて嫁が仕事に復帰し、相応の家事を僕も分担することになると、そんなことはもう絶対にできないと悟りました。ああ、こりゃ駄目だ。満足に準備ができない。だから戦えないなって。

文化系は個人戦

部下とか会社の若い奴なんかを見ていて、つくづく思ったんですよ。もう自分は、彼らほど何かに没入する時間を確保することができないんだと。つまり僕はもう、子供がいない人たちみたいには戦えない。

この点は、フリーランスで文筆業をやられている稲田さん(注:筆者)にも聞きたいんですよ。編集者がクリエイターだとは言いませんが、それに近い職業、作品を生み出すタイプの職業って、仕事に生き方が直接反映されるじゃないですか。プライベートと仕事に本質的なオン・オフがない。日々の生活の中で誰かと話すこと、観ること、読むこと、すべてが作品づくりに直結していますよね。

それが子育てで途切れてしまう。この恐怖感。むしろ稲田さんのほうが、その切迫感は強いんじゃないですか? インプットの時間が思うように取れないのは、文筆業という商売上、すごく不利になりませんか?

僕は自分のことを、いわゆる文化系男子だと自認していますが、結局のところ文化系って、ずっと「個人戦」をやってきたんですよ。チーム戦じゃなくて。文化系という人種は今までの人生、基本的にひとりでコンテンツをこつこつと摂取してきたじゃないですか。極論すれば、自分の人生の時間をどれだけコンテンツに捧げてきたかによって、今の自分の地位がある。

僕は会社員なので組織の一員ですが、書籍編集者の業務は完全に個人戦です。戦いそのものが個人なのはもちろん、戦うための準備も個人でやる。孤独に粛々と、本を読み、人と会い、考え、動く。ずっとひとり。チームの仕事なら、不足分をほかの人にカバーしてもらえますが、個人戦だとそうはいきません。

だから、文化系と呼ばれる人たちから「子育てとは」と問われれば、インプットやアウトプットの質や量が下がるという意味においてはやっぱりハンデだし、「リスクだ」と答えるしかありません。仕事上のメリットはあまりない、と言わざるを得ない。

子供がいて、育児にもちゃんとコミットしていて、でも文化系としてインプットもちゃんとできていて、個人戦をガンガンやってる人なんているでしょうか? 僕は20年以上の会社人生の中で、そんな人は見たことがありません。

有り体に言えば、仕事か家庭のどちらかを犠牲にするしかないんです。出版社社員の離婚率が高いのも納得がいきます。まじめに仕事をすればするほど離婚に近づくんですから。

実は僕も、2年前から妻子と別居しています。

正社員じゃないと一人前じゃない

嫁とは、共通の友人を介した飲み会で知り合いました。当時の彼女は埼玉県の実家住まいで、栄養士として実家のある市内の保育園に勤務していたんです。

実は彼女、高校でまったく勉強についていけず、2年生のときに中退したという過去があります。中学までは学年トップクラスの優等生だったものの、その高校が県下有数の進学校で、どんなに勉強しても「下1割」から抜け出せない。それで心が折れてしまったそうです。中退後は家族の勧めで大検を受けて合格し、短大の栄養学科に進んで栄養士の資格を取りました。

飲み会後、僕らは交際が始まり、都内に引っ越して同棲をスタート。嫁は埼玉の保育園に通うのが大変になってしまったので、結婚を機にすぱっと仕事を辞めました。彼女自身の意思です。

嫁は自己肯定感の低い人間でした。交際当初の口癖は「私は人生ドロップアウト組」「昔の友達には恥ずかしくて会えない」。聞けば、高校時代の同級生の大半が、名のある大学から名のある企業に就職しているとのこと。高校の進路指導は「最低でもMARCH」が合言葉だったそうです。

そんな人と、僕はなぜ結婚したか。僕はもともと、人生にはうねりと変化があるものだと思っているんです。ジェットコースターみたいなもので、今は谷底にいても、いずれは必ず上がってくる。僕だって30歳を前にして編集者になれました。それに、同じジェットコースターでも、一緒に乗っている人数が多いほうが楽しいじゃないですか。

結婚後、ごく自然に子供を作りました。ふたりとも昔ながらの考え方だったので、「結婚したら子供を作るもの」という発想になんの疑念も抱いていなかったんです。

第一子、上の息子は「幼稚園に入るまでは家で子供の面倒を見たい」という嫁の希望を汲み、そうしました。3歳になって幼稚園に入園すると、そのタイミングで嫁はパートに出るようになり、2年後に下の子が誕生。すると「パートではなく、栄養士として正社員で働きたい」と言い出しました。

嫁の中にはずっと、ある種の後ろめたさがあったんです。「私は中学まで優等生だったのに、いい大学にもいい会社にも入れなかった。せめて正社員じゃなきゃ一人前じゃない」って。生真面目なんですよ。その生真面目さが、彼女の自己肯定感を下げていったわけですが。

ロジカルなソリューションの提案

彼女の中にはずっと、「正社員として働いていない自分は不甲斐ない」という気持ちと、「でも母親として子供の面倒を見なければ」という責任感が同居していました。なんなら、「子供を作り、母親になってこそ一人前」という気分もあったと思います。実は下の息子が生まれたとき、そんなアンビバレントな心理状態がたたって、嫁は産後うつになってしまいました。

僕は「子供見てるから、外出てきなよ」などと提案していましたが、「行くところがない」「会う人がいない」「お金を使うことに罪悪感がある」と言うばかりで、なかなかうまくいかない。それで、今思えば僕が悪かったのですが、僕はそのとき、本作りに没頭するあまり、彼女のつらい胸中を十分に聞いてやれていませんでした。

僕がしていたのは、ただ正論を述べることと、解決法の模索です。つらいなら保育園に入れればいいじゃない、それで母親の義務を放棄したことにはならないよね、外でお金を使うことに罪悪感なんて感じる必要はないよ、カルチャースクールか地域の集まりにでも入ってみたら話し相手ができるのでは──みたいな。

でも、彼女が求めていたのは、そういう「ロジカルなソリューションの提案」ではありませんでした。もっと、気持ちに寄り添うことだったんです。

嫁との心の距離は、その頃から離れ始めていたように思いますが、とにかく下の息子は1歳で保育園に入り、嫁は栄養士の仕事に正社員として復帰しました。

嫁とのコミュニケーション不全が3年ほど続いたところで、新型コロナのパンデミックに突入しました。お話ししたとおり、僕は仕事が思うようにできなくなって鬱屈し、「戦えない」という焦りや不機嫌が、嫁への態度にも出てきてしまいました。

別居を提案してきたのは嫁です。2年くらい前ですね。僕は抵抗することなく承諾し、自宅マンションを妻子に明け渡して、家を出ました。今は隣の駅でひとり暮らしをしています。

子供のこともあるし、離婚はしていません。子供とは隔週ペースで会っています。妻子に生活費を渡すと僕の年収は300万円くらいになってしまいますが、不満はありません。再婚する気はないし、特に欲しいものもありませんので。もう43歳ですし。

既に自己表現欲は満たされている

僕は30代でヒット作を何冊か出せたので、既に自己顕示欲や自己表現欲は満たされてるんです。ぶっちゃけ、もう定年退職したい気分ですね。生きていくのに困らないだけのお金があれば、それで十分。「40歳は心の定年」って言ってる人がいますが、その気持ちはよくわかります。

人は何歳くらいで一番いい仕事をするのか、考えたことはありますか? 職種にもよりますが、文化系にとってインプットの量が稼げてアウトプットの質が一番高い時期って、やっぱり30代から40代の頭までという気がするんです。周囲の人たちを見ていると。

これが編集者の場合、それだけじゃない。自分がいいと思ってるものと、世の中がいいと思ってるものが、自然とぴったり合っている時期が、30代の10年だと思うんですよ。これってすごく大きい。

この時期を過ぎると、いちいち補正が必要になるんです。自分が直感的に「いいな」と思ってはいないものが、社会のメインストリームだったり、話題の中心だったり、経済を動かしていたりする。僕の場合はSNSが顕著で、Twitter(現X)が出始めたときは直感的に「いいな」「自分でもやってみたい、色々試してみたい」と思ったけど、TikTokはそうじゃなかったんです。

30代は、蓄積した知見の量と、思考や発想力のキレと、フットワークやコネクションや組織内でのポジションのバランスが、一番取れている時期。「黄金の10年」とでもいうのかな。

「黄金の10年」が子育て期と丸かぶり

子育てにリソースを取られる時期というのが、その「黄金の10年」に丸々かぶっちゃってる。かぶりを避けるには、子供を作る時期を思い切り早めるか、思い切り遅くするしかない。だとすると、仕事を邪魔しない子作り適齢期は、たとえば「23歳or47歳」といった二択になります。23歳で子供ができれば、小学校入学で29歳か30歳。僕は30歳手前で編集者になったわけですが、それだとちょうどいい。

ずっと前から、一部の女性はこういう発想でライフプランを組んでますよね。早めに結婚してすぐ子供を作り、ビジネスパーソンとして一番脂が乗ってくるであろう30代に、子育ての一番大変な時期がかぶらないようにする。

でも、男で前もってこれに気づけている人って、僕の世代にはほとんどいないんじゃないですか? まさか、子育てがここまで仕事を邪魔するとは予想していませんでした。というか文化系男子の多くが、自分がいつ「ベストパフォーマンスを出せなくなるか」を事前に予想できていない。僕もそのひとりでした。

男性でも、フィジカル(肉体)を売り物にするアスリートの方々はちゃんと意識していますし、意識せざるを得ません。自分のフィジカルのピーク時期から逆算して、人生設計をしなきゃいけないから。本来は文化系男子も、能力のピークから逆算して人生設計をするべきですが、フィジカルの衰えに比べて「知的生産活動がいつから衰え始めるか」は、なかなか定説がない。

心は既に定年している

職業によっては、ある年齢を超えたら、ことさらインプットしなくてもそれまでの蓄積でやっていける、ということはあると思います。稲田さんのような文筆業の場合、インプットをし続けないと、向上どころか現状のキープすらできないので難しいでしょうが。

それができないなら、解決策は子育て自体をインプットにする、つまり子育てをアウトプットのネタにするしかありません。編集者ならさしずめ「絵本を作る」「育児書を企画する」でしょうか。でも、そんな簡単に部署異動できるわけでもありません。

近頃の書籍編集者としての僕は、30代の頃とはかなり違うスタンスで仕事をしています。以前はノンフィクションであれば、それこそなんでもやっていましたが、今は手掛けるジャンルを絞っているんです。といっても、育児書や絵本を作るというわけではなくて、今まで作っていたものよりは視野角を狭めているということ。アンテナを張りまくって限界まで興味の範囲を広げるというよりは、強く興味を惹かれたテーマだけを、じっくり腰を据えて深掘りしていく。そんな感じです。

30代の頃の僕の仕事のあり方は、「世の中の問題はこうで、これがこういうふうにいい方向に行くためには、こういう本を出したほうがいいんじゃないか」という仮説を立ててから取りかかる、というものでした。文字どおり、全ジャンル・全分野を見渡した上で、問題の在りかをサーチする。これは地引網みたいなもので、大量の情報をいったん全部取り込んで、それを机にばーっと広げて、これと、これと、これ……みたいに選別するんです。

でも、今はもう一本釣りです。この辺かな? と当たりをつけて、ピンポイントで釣り糸を垂らす。第二子が生まれて以降、インプットの時間が減ったのもありますが、やはり30代のときほど自分の感性がキレていないからですね。まさに「心の定年」状態ですよ。

すべては手に入らない

「なぜ子供が欲しかったのか」と問われたら、答えに困ってしまいます。子供と遊びたかった、のかな? (数秒の沈黙)うん、それくらいかな。当時は子供を作ることのリスクもデメリットも、まるでわかっていませんでした。

でも、「なぜ」を考え始めたら、身がもたないわけですよ。もたないからこそ、世の中が少子化になっているわけで。前もって完璧に計画してからじゃなければ子供を作れないのだとしたら、持つ人は減って当然です。そればかりは、詰めて考えないほうが踏み切れる。

その結果、黙って仕事上の達成目標を下方修正するか、家庭を破綻させるかの二択を迫られる。僕は、結果的に後者を選ぶことになってしまいました。

上の息子は今12歳ですが、僕が家を出たことについて、たぶん納得はしていないと思います。両親が別々に暮らしている状態が子供たちにとっていいことだとは、もちろん思いません。

ただ一方で……これは僕が子供たちに対して言う言葉ではなくて、僕が僕の人生を考えたときに思っていることですが、すべては手に入らないんですよね。「すべて」の中には当然、「仕事」と「親であること」が含まれています。

すべてが手に入らないときに、何を捨てて何を取るのか。それが人生なのだと、日々痛感しています。

筆者について

1974年愛知県生まれ。ライター、コラムニスト、編集者。横浜国立大学経済学部卒業後、映画配給会社のギャガ・コミュニケーションズ(現ギャガ)に入社。その後、キネマ旬報社でDVD業界誌の編集長、書籍編集者を経て、2013年に独立。2022年に刊行した『映画を早送りで観る人たち ファスト映画・ネタバレ――コンテンツ消費の現在形』(光文社新書)が話題となり、新書大賞2023で第2位。他の著書に『セーラームーン世代の社会論』(すばる舎リンケージ)、『ドラがたり のび太系男子と藤子・F・不二雄の時代』(PLANETS)、『「こち亀」社会論 超一級の文化史料を読み解く』(イースト・プレス)、『ぼくたちの離婚』(角川新書)、『こわされた夫婦 ルポ ぼくたちの離婚』(清談社Publico)、『ポテトチップスと日本人 人生に寄り添う国民食の誕生』(朝日新書)、『このドキュメンタリーはフィクションです』(光文社)などがある。