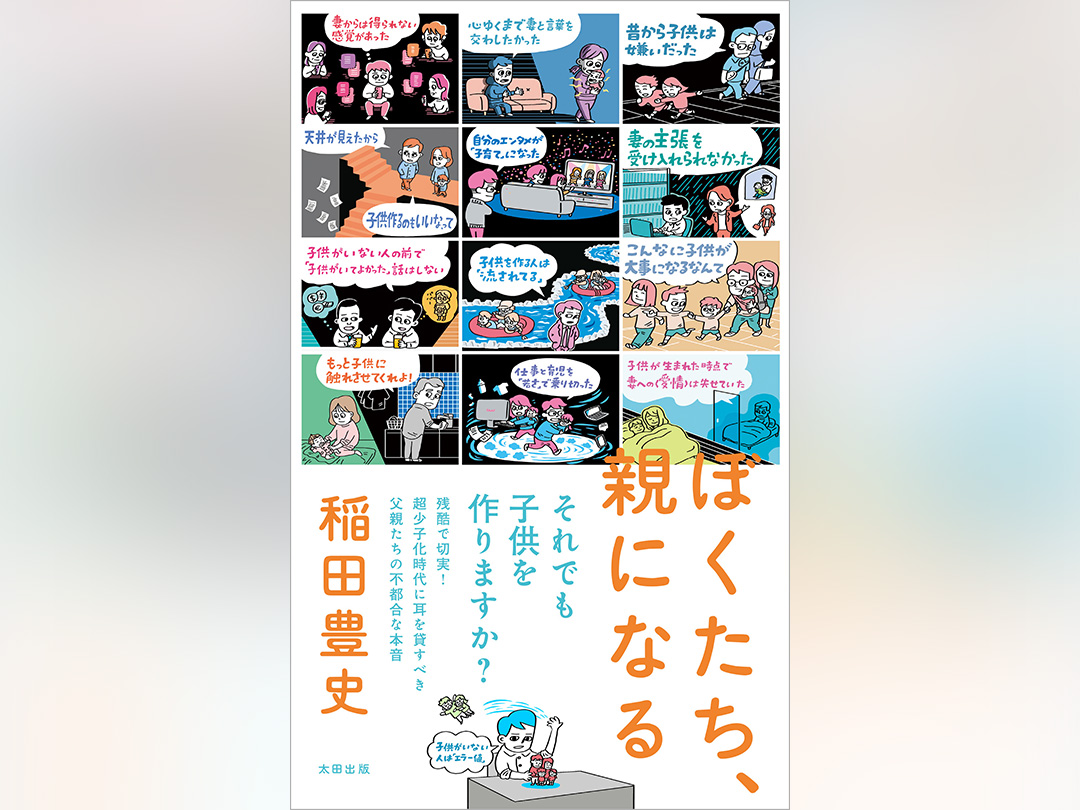

2025年10月9日に発売された『ぼくたち、親になる』(稲田豊史・著)から内容を一部公開。

* * *

井戸善行(44歳)

井戸善行さん(仮名、 44歳)は、2度目の結婚でふたりの子を授かった。いずれも体外受精で、一男一女、取材時点で5歳と2歳である。住まいはいわゆる都心5区のタワーマンション。共働きで、子供はふたりとも0歳から保育園に預けている。前妻との間に子供はない。

井戸さんの仕事はビジネス系大手メディアの記者だ。30~50代のビジネスマンでそのメディアを知らぬ者はないだろう。

彼の印象をひと言で言うなら「切れ者」である。少し雑談しただけで、膨大な読書量と情報収集量がうかがい知れる。ビジネスだけでなくカルチャー、人文系の知識や見識も厚い。つまり教養がある。

ただ、やや断定的で淀みなく自信に満ちた口調は、人によっては「圧が強くて苦手」という印象を抱くかもしれない。もし彼がジャーナリストとして独立し、論客にでもなれば、味方と同じくらい敵を作るに違いない。そんな余計なことまで想像してしまった。

井戸さんは開口一番「20代の頃、子供を作るのはダサいと思っていた」と言った。その考えはいつ、どのようにして変わったのか。

子作りとはエゴである

若い頃は「子供を作るのはダサい」と思っていました。エゴだと感じていたからです。だって、子供の人生に責任なんて取れないでしょ? なのに作るなんて、自分勝手じゃないですか。成長して人殺しになっちゃったら困りますし。そんなことまで背負えない。

人殺しだなんて極端過ぎると思われるかもしれませんが、当時はそこまで考えていました。自分の子がどう育つかなんてわからないし、制御できない。そもそも親とは別人格の他人なんだから、制御できると思うこと自体、傲慢です。

にもかかわらず、世の中には、自分の子にはこうなってほしい、こういう仕事に就いてほしい、なんなら孫が欲しいなんて言い出す人がいる。そんなの自己愛でしかない。当時はそういう人を「気持ち悪い」とすら思っていました。

要は、皆、流されてるんだとバカにしていたんです。結婚したら子供を作るもの。なんとなくそれがいい。深く考えず、みんながそうしているから、そうしている。

子供を作るなんて何が面白いんだろう、そこまでの価値があるのかなって、当時は純粋に疑問でした。

我が子が人殺しになったとしても「しょうがない」

だけど、1度目の結婚が破綻したあと、子供を作るのは生きていく上で実は重要なんじゃないかと思うようになりました。理由は大きくふたつ。

ひとつは、僕の妹の変化です。妹は昔は、人間的におもしろいとは思えない奴だったんですけど、子育てをするようになったら、人間としての魅力がぐっと増したんです。

もうひとつは、言うのも恥ずかしいですが、今の妻を愛しているから。愛しているから、もし子供が人殺しになったとしても「しょうがない」と思えるようになった。「しょうがない」と思えるような相手と結婚できた、とも言えます。

前の妻を愛していなかったわけではありません。でも、子供が人殺しになっても「しょうがない」と思える相手ではなかったのは確かです。もし「しょうがない」と思えることが愛だと言うなら、前の妻のことは「愛していなかった」んでしょう。

前の妻と結婚していた20代の頃は、頭を使って考えすぎだったと思います。離婚して30代も半ばを過ぎ、ようやく現実と向き合うようになりました。今では、若いうちから子供を作って育てている人のことを、心からすごいと思います。

喪失感はない

我が家のオペレーションを軽く説明すると、子供ふたりの保育園の送り迎えは妻の担当で、妻がどうしても行けないときは僕。僕も妻もリモートワークOKの会社なので、平日の日中にふたりとも家にいるときは、一緒に外へ昼食を食べに出ます。

夕食作りは妻担当で18時ごろ。子供ふたりに食べさせるのは大変なので、僕は極力、夕食の時間には家にいるようにしています。洗濯は僕が担当で、洗濯機を回して、乾燥機で乾かして、畳むまで。僕も妻も、子供が寝たあとの21時くらいから23~24時まで仕事をしていることが多いですね。

先日、妻がかなり深夜まで仕事をしていたので「健康上やめたほうがいい」と言ったら、結婚後初めて妻が僕に怒りました。あなたは自由に仕事してるのに、私だけ制限してずるいと。もっともです。反省して、月曜日の夕食作りだけは僕の担当にしました。献立を考えるところからです。

当然ですが、子供が生まれる前に比べて自分に使える時間は激減しました。こんなにも夜に出かけられないんだというのは正直想定外でしたし、好きな映画も全然観られなくなりました。

結婚して子供ができたことでインプット時間が減り、仕事に支障が出る──という人がいるじゃないですか。知り合いの作家さんの中にも、「子供ができてから数年間、本をまったく読めなかった」という方がいます。確かに僕もインプットは減ったと思います。

だけど、喪失感はまったくないんです。だって、子供を育てるのはすごく面白いから。特に4歳くらいまではめちゃくちゃいい時期です。子供が文字どおり日々進化する。できることや語彙が、毎週・毎日のように増えていく。

僕がリモートワークの許される職場で良かったですよ。毎日会社に行っていたら、この面白さが感じられない。あまりにもったいないです。

それに子供と触れ合っていると、自分が育ってきた「舞台裏」を見ている気になるんです。たとえばクリスマス。子供がサンタ宛てに「プレゼントに何が欲しいか」の手紙を出すんですよ。親が代筆して。で、イブの夜、子供が寝てる部屋にそーっと入ってプレゼントを置いて、そーっと出る。翌朝、子供の部屋から歓喜の声が聞こえるんですよ。「うわーーーーー」って。これが最高にエモい。ああ、親視点だとこういうことだったんだ、って。数十年ぶりの答え合わせみたいなもの。

子供ができてからの生活の変化は避けられないけど、そんなこと以上に、引き換えとして得るもののほうが多かった。喪失感がないというのは、そういう意味です。

そういうのがあっても面白いんじゃないか、程度

ただ、「子供は親とは別人格の他人」という考え方は変わっていません。

親が子供の世界にいられるのは、いいとこ8歳、9歳まで。それ以降は外の友達同士で作る「あっちの世界」の住人になってしまう。これは、親には止められない。子供はいつか親から離れていくし、目の前からいなくなる。制御はできません。やっぱり別人格の他人なんです。

だから僕は、子供が将来どんな仕事に就こうが一向に構わないし、もし人を殺しちゃったら殺しちゃったで「ごめんなさい」としか思わない。

そういう意味で僕は、子供を愛してはいるけど、過剰な期待はしていません。夫婦が共同生活をしていく中でのスパイスくらいに考えています。「そういうのがあっても面白いんじゃないか」程度。

だから、親に向いていない人というのが明確にいる、と思うようになりました。

たとえば、自己愛で子供を育てている人。あるいは、自分のコンプレックスを子供の人生で解消しようとする人。自分が就けなかった職業に就かせようとしたり、行けなかった学校に行かせようとしたりする人。

子供にたんまり時間やお金をつぎ込んだのだからと、思い通りに育たなくて苛立ったり、いつまでも子離れできない人がいるじゃないですか。彼ら、彼女らは、子供を育てるということについての理解がないまま、子供を作っちゃった。正直、バカなんじゃないかと思います。

いいとこ10年、15年くらい面白いってだけですよ。子育てなんて。

家事マウント問題

数年前にTwitter(現X)で、夫がどこまでひとりで育児できるかを判定する「パパレベルチェック」画像が出回って炎上したじゃないですか。「6時間以上のワンオペが可能」ならレベル3、「母子手帳の場所が分かる」とレベル6とか。オムツ替えやミルク程度は「クズに毛が生えたレベル」であって、イクメンを名乗るなと。

本当にバカバカしいと思いました。

母子手帳の置き場所がわからないのは、妻が夫にその情報を共有してないからですよ。共有してない、説明してないんだから、わかるわけがない。つまり、妻が夫に対してマウントを取るために、自分がやっている家事・育児を手放さないだけ。手放さないことによって自分の尊厳を保ちたいだけ。古参社員が中途社員に社内のルールや備品の場所を教えないことで、自分の優位性を保ってるみたいなもの。ただの意地悪ですよ。

母子手帳だろうがなんだろうが、どちらかにその管理を任せてるなら、そっちだけが把握しておけばいい話でしょう。ありとあらゆるものをふたりで管理するなんて非効率すぎる。片方がもう片方に、必要なときにその都度聞けばいいんです。

子育てや家事の担当分量なんて、必ずどちらかに偏ります。その分量を客観的に測ることなんて誰にもできないし、夫婦お互いの愛情やリスペクトが足りていれば、アンバランスなんて問題になりません。相互理解できていれば、分担比率が8:2だっていいはずです。

「面白くない」ことは可視化されない

Xにはこの種の「夫死ね」的な投稿があふれてますけど、夫婦仲が良く、子育ても普通に問題なくやれていて、充実感を持ってる人も本当は多いし、大半の家庭はうまくいってますよ。ただ、そういう人たちは公に可視化されたSNS上でそれを言わないだけ。僕もそうです。

なぜ言わないのか。ひとつは、うまくいっていると言うと、うまくいっていない見知らぬ人にやっかまれるから。もうひとつは、普通に問題なくやれていることは、コンテンツとして「面白くない」からです。

そこそこ長く記者をやっているので、どんな記事が読まれるか、どんなテキストがネットでバズるか、だいたいの勘どころは摑んでいます。それでいうと、グラデーションの中間部を切り取ったところで、インパクトがないから拡散されない。極端に振り切っている物言いにこそ、多くの人が飛びつく。

だから……結局、どこまでいっても人様の家庭なんて、わからないものなんですよ。インスタもそうじゃないですか。可視化されているのはキラキラした写真だけど、実際の生活はショボかったりする。Xの場合は逆で、目に触れるのは過激な呪詛じみた言葉ばかりだけど、多くの家庭はそこまで夫婦仲が悪くない。僕は性善説の立場というか、世の中意外とうまく回ってるものだと思ってますよ。

こうして稲田さんと膝を突き合わせて家庭のことを赤裸々に話す機会だって、特に男同士だと皆無でしょ? 匿名取材だからしゃべれるわけで。表に出てきてるものが全部じゃない。他人の家庭のことなんて、すべては闇の中なんですよ。

人は子供を作って当然

子供ができて、今まで考えもしなかったことを考えるようになりました。たとえば、子供を作らない夫婦について。

明確な「問題がない」のに、子供を作らない夫婦というのは、存在するんでしょうか。もちろんすべての問題はグラデーションでスペクトラム(連続体)なので、「問題がない」という仮定は乱暴です。でも、我々は常識として、どのレベルであれば「問題がない」と言えるのか、知っています。

経済的な不安がなく、生殖能力もあり、夫婦関係も良好。そして、周囲の夫婦も次々と子供を作っている。そうした状況で、「子供を作らない」というポリシーを貫くのは非常に難しい、ということも我々は知っているはずです。

これもSNSでは見かけない意見だと思いますが、「人間は子供を作って当然」じゃないですか。そのほうがナチュラルというか、落ち着きやすい。それでもあえて子供を作らないというのは、どこかに「問題がある」という話になる。

なんでこんなことを考えてるかっていうと、僕、純粋哲学的に、「人間は子供を作る存在」だと思うからですよ。人間は、子供を作るという目的を持って生を受けている。生命って「つながり」のことだから。それ以上でもそれ以下でもない。結婚は別にしなくてもいいけど、子供を作らなければ人類は成り立たない。

多様性に貢献する「エラー値」

結婚して子供がいないと人間じゃないのか、人権がないのかといったら、もちろんそんなことはありません。ここで言っている「人間」の定義は、すごく狭いので。

それに、遺伝子プール【注1】とか遺伝的多様性のことを考えるなら、子供を作らない人がいたほうが、遺伝子が多様になってむしろ人類が繁栄するんです。

言ってる意味、わかりますか?

人類に子供を作らない選択をする人がこれだけ出てきたというのは、それだけ多様性に富んだ遺伝子プールができ上がってるってことです。逆に、子供を作る選択をする人しかいなかったら、人類の多様性は細っていく。これは好ましくない。

子供がいない人は、すごく汚い言葉でいうと「エラー値」です。エラー値がいくつもあったほうが、結果としての出力は豊かになる。結果だけ見ていると、子供を作らない人は〝無駄〟に見えるけど、そんなことはない。

だから逆説的ですけど、「子供を作る人がいるのは、子供を作らない人がいるから」なんですよ。

【注1】 繁殖可能な個体からなる集団(たとえば「人間」という種全体)が持つ遺伝子の総体

筆者について

1974年愛知県生まれ。ライター、コラムニスト、編集者。横浜国立大学経済学部卒業後、映画配給会社のギャガ・コミュニケーションズ(現ギャガ)に入社。その後、キネマ旬報社でDVD業界誌の編集長、書籍編集者を経て、2013年に独立。2022年に刊行した『映画を早送りで観る人たち ファスト映画・ネタバレ――コンテンツ消費の現在形』(光文社新書)が話題となり、新書大賞2023で第2位。他の著書に『セーラームーン世代の社会論』(すばる舎リンケージ)、『ドラがたり のび太系男子と藤子・F・不二雄の時代』(PLANETS)、『「こち亀」社会論 超一級の文化史料を読み解く』(イースト・プレス)、『ぼくたちの離婚』(角川新書)、『こわされた夫婦 ルポ ぼくたちの離婚』(清談社Publico)、『ポテトチップスと日本人 人生に寄り添う国民食の誕生』(朝日新書)、『このドキュメンタリーはフィクションです』(光文社)などがある。