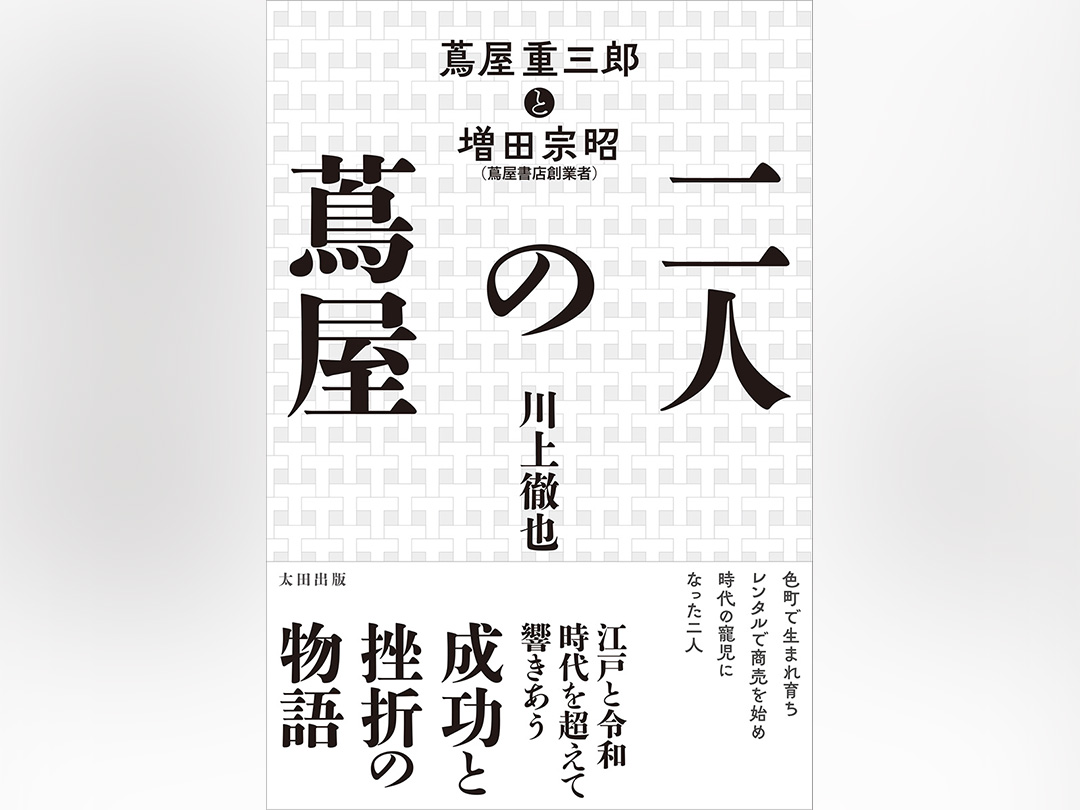

色町で生まれ育ち レンタルで商売を始め 時代の寵児になった二人――

江戸と令和 時代を超えて響きあう 成功と挫折の物語

増田宗昭、全国に広がるTSUTAYAフランチャイズ店、SHIBUYA TSUTAYA、代官山 蔦屋書店、武雄図書館等、数々の企画を生み出した蔦屋書店創業者。蔦屋重三郎、喜多川歌麿を育て、山東京伝を世に出し、謎の絵師・東洲斎写楽をわずか十ヶ月で時代の記憶に焼きつけた江戸の名版元。当代きっての「企画マン」であり、「人たらし」であり、「商売人」だった二人の蔦屋の歩みをたどると、驚くほどシンクロする。時代を超えた「二人の蔦屋」の物語を通して、「文化を届けるとはどういうことか」という本質的な問いに対する答えを探る。

2025年9月18日(木)に発売した、川上徹也著『二人の蔦屋 蔦屋重三郎と増田宗昭』の内容を一部公開(最終回。続きは本書にて!)。

貸しレコード店の「話がおもしろくカッコいい」店主

桜新地の蔦屋跡から京阪電車の枚方市駅に戻る。

駅の北口を出てすぐに、1階にコンビニ、2階以降はネットカフェやカラオケなどが入っている雑居ビルがある。入口には「HIRAKATA DEPARTMENT bldg. since1965」というサインがある。ここには以前、「枚方駅前デパート」があった。デパートという名前はついているが、その名前からイメージするような規模の建物ではない。

現在は改装されて小ぎれいなビルになっているが、1980年代に撮られた写真を見ると、当時でもかなり老朽化した雑居ビルに見える。

蔦屋書店1号店が誕生する1年前の82年3月、「枚方駅前デパート」の最上階である5階に「LOFT」という名前の小さな貸しレコード店&カフェがオープンした。枚方では初めての貸しレコード屋だった。まだこの頃は、レンタルという言葉は普及しておらず、「貸し」だった。ちなみに同名で、現在も全国に展開されている生活雑貨店「ロフト」の1号店が東京渋谷に誕生するのは5年後の87年である。

駅の反対側でサーフショップ「ヒルハウス」を営んでいた片岡成吉は、東京で流行っている貸しレコード屋が枚方にもできたというので早速店に行ってみた。

「ほんとにびっくりしました。枚方駅前デパートは当時でも寂れてて、空き店舗だらけでそんなビルの5階なんか誰も行かんやろ、という場所に最先端の貸しレコード屋ができて。しかもただの貸しレコード屋じゃなく、コンクリートむき出しで、ヤシの木みたいな観葉植物があって、カフェもあって、おしゃれで、空気がぜんぜん違うというか、少なくとも枚方では今までなかったセンスのいい店でした。衝撃でしたね」

片岡は、「この店どんな人間が経営してるんやろ」と興味を持ち、店主に話しかけた。

「話してみたらまたおもろいんや。言うこともいちいちカッコええし」

その話がおもしろくカッコいい店主こそが、31歳の増田宗昭だった。

増田の3歳下だった片岡は、意気投合してその後、よく話すようになった。

この時、増田はまだ鈴屋の会社員だった。いわゆる副業である。

鹿児島から東京本社に戻った増田は実家の事情もあり、その後、関西に転勤した。今まで鈴屋の新規事業部門にいたが、関西では店頭の販売部門に配属された。大阪の心斎橋店では志願して、婦人服のブラウスの販売員から始めた。販売員としては新人ながら、販売コンクールでトップの売上を記録したという。

商品の説明をするのではなく「こういう場面でこのブラウスをこうやって着こなせばとってもキレイに見えますよ」とお客さんにとっての「価値(ベネフィット)」を語ったからだ。この手法はベルコモンズのテナント誘致の時に自然と身についたものだが、のちのち様々なプレゼンの場面でも生かされることになる。

また、本社から送られてくる商品に不満を持っていた増田は、心斎橋筋を歩いている女性のファッションのスナップ写真を撮って分類整理し、「いかに関西の女性が好むファッションと鈴屋が提案している商品が乖離しているか」が一目でわかるレポートを作って本社に送ったりもした。

その後、増田は京都店の店長になった。当時、デザイナーズブランドの台頭で、鈴屋のような婦人服ブランドが提案するようなファッションは落ち目になっていた。それでも店長として売上を上げる必要がある。そこで増田は出勤前のOLにむけたモーニングバザールなど様々な企画を実施し、過去最高の利益を記録した。しかし、本社からは「そんな売り方は鈴屋らしくない」と評価されなかった。

この頃から、増田は会社員の限界を感じるようになっていた。自分は誰よりも早く出社し最後に退社して、少しでも売上を増やそうと様々な企画を実行している。にもかかわらず自分より明らかに会社の利益に貢献していない人間が、自分よりもいい給料をもらっていることに納得がいかなかったのだ。その後、関西の販促企画部のディレクターに配属されるが、そこでは仕事のモチベーションを失っていた。

「あとこれはあんまり言いたくないけど」と、増田は少し躊躇してから続ける。「小さい頃からずっと増田家の長男やって意識が強かった。うちの家は世間的には貧乏というのでなかったかもしれんけど、親戚がすごい金持ちや政治家が多かったから、みんなが集まると父親は小さくなってた。父親は人がよかったから、怪しい話にお金を貸して返って来ないとかで財産を食いつぶしてた。そやけど地元では名士として振舞う必要があるから、実は家計はかなり苦しくて母親が色々工面してたらしい。そんな父親に代って、長男の自分が母親や姉妹たち増田家の女性たちに不自由のない暮らしをさせなあかんとずっと思ってた。それは会社員をやってては難しいやろ?」

そこで試しに始めた商売が、貸しレコード店&カフェの「LOFT」だったのだ。

貸しレコード店は、当時、急速に成長していた業種だった。1980年6月に東京都三鷹駅南口に「黎紅堂」という貸しレコード店が生まれたのが発祥だといわれている。当時、LPレコードは一枚2800円程度しており、若者には高価だった。これを300円程度で貸し出す店が多かった。

当初は学生のアイデア商法としてメディアで注目され、若者の間でまたたくまに人気が沸騰した。「黎紅堂」はチェーン化して、「友&愛」「ジョイフル」という競合チェーンも登場していた。

多くの客は、レコードを借りてただ聴くだけではなく、カセットテープにダビングする。著作権的にはグレーゾーンだった(当時の法律には貸しレコードは想定されていなかった)。レコード会社などは当時の貸しレコード大手4社を訴え、メディアでも大論争になった。しかし利用者の増大に伴い1984年に著作権法が改正。レコード制作者側に貸与権と報酬請求権が認められ、貸しレコード店が一定の料金を支払うことにより決着するのは数年後のことである。

「隣の寝屋川市にLPバンクっていう貸しレコード屋ができた。学生でバンドやってた時、LPレコードはなかなか高くて買えなかった。それが300円で借りられる。客には嬉しい。そやけど300円でほんまに儲かるか? と思ってお店に行って得意の勝手にリサーチをした」

実際に計算したら経費を引いても、ものすごく利益が出ることがわかった。たとえば、2800円のレコードを2000円で仕入れて売っても800円しか利益がない。しかしそれを1泊2日300円で貸したら、十回で元がとれてあとは借りる人がいるかぎり利益が積み重なっていく。

「まだ枚方にはできてない。これはチャンスや。貸しレコード屋やったら、借金もそこまでせんでも出店できそうや。それでやってみることにした」

多少不便な場所でも音楽好きなら客は絶対に来るという目算があった。そして探し当てたのが、「枚方駅前デパート」5階の飲食店フロアの物件だったのだ。

オーナーが飲食店にしか貸さないというので、飲食店を複合させることでオッケーを取り付けた。東京の有名インドカレー店「デリー」のFCになり、貸しレコード&カレーカフェの複合店として、厨房は母や姉にやってもらい、店長は鈴屋でかつて部下だった人間に依頼した。

内装は、ロフトスタイルにした。ロフトの原義は屋根裏部屋であるが、倉庫や工場を住居やオフィスなどに改造する際、コンクリートむき出しで配管などをそのままにしたインテリアのことをロフトスタイルと呼んだ。元々、ニューヨークのソーホーなどで、アーティストのアトリエとして始まったが、飲食店などの店舗でも取り入れられるようになっていた。この少し前からロフトスタイルを取り入れたカフェバーが東京で流行っていた。

おそろく増田はそれを意識したのだろう。また飲食との複合店というスタイルも、のちにTSUTAYAが推し進める「BOOK&CAFÉ」という形態の原型だとも言える。

そんなおしゃれな貸レコード店「LOFT」が、閑古鳥が鳴いていた枚方駅前デパートの最上階に突如現れたのだから、ヒルハウスの片岡だけでなく、枚方の若者の多くはさぞかし驚いたはずだ。

蔦重もレンタルから商売を始める

のちにレンタルビデオで一世を風靡するTSUTAYA。その前身である「LOFT」も、やはり貸しレコードというレンタルビジネスから始まった。

一方、蔦屋重三郎も商売の始まりはレンタルビジネスだった。

前述したように、蔦重は、寛延3(1750)年に吉原で生まれ、幼い時、喜多川家に養子に出された。喜多川家は、遊郭の入口である大門につながる五十間道で「蔦屋」という引手茶屋を営んでいた。

引手茶屋「蔦屋」の店主は蔦屋次郎兵衛。蔦重の義兄であったと考えられている。安永2(1773)年、24歳の蔦重は「蔦屋」の一角を借りて「貸本屋」というビジネスを始めた。

貸本屋というと古臭いイメージだが、当時、印刷された「本」は比較的新しいメディアであり、「本屋」も江戸時代に入って生まれた新しいビジネスだった。TSUTAYAが広がり始めた時代の「ビデオ」と似ている。

戦国時代までは本といえば、原本か写本がほとんどで部数は限られていた。そのため本は公家・僧侶・武家などの知識階級のもので、庶民が本を読むことはまずなかった。

江戸時代になり、「版木」に文字や絵を彫って印刷する「木版」の技術が向上する。西洋から活版印刷(活字を組んで印刷する技術)も伝わっていたが、日本では主流にはならなかった。アルファベット26文字を活字にすればすむ言語とは違い、日本語には多数の文字がある。すべてを活字にするより版木にその時々の文章や絵を彫り込んで刷る木版印刷のほうが、コストをおさえられたからだ。さらに高価だった紙の値段も下がったことで、本の大量印刷が可能になった。

平和な世の中になったこともあり、人々の本を読みたいという需要が高まる。そこで生まれたのが、本を作って販売する「版元」である。版元は今でいう出版社だが、本を売る「本屋」を兼ねることが多かった。

江戸時代初期、版元のほとんどは京にあった。次いで大坂や江戸に広まり、大阪では江戸より一足早く娯楽本が誕生し、『好色一代男』(井原西鶴)などのベストセラーが生まれた。

江戸中期になると寺子屋の普及で識字率が上がり、庶民でも本が読めるようになる。人口の多かった江戸の街にも版元が増え、庶民でも楽しめる娯楽本が普及し、読書ブームが起こった。

とはいえ本は、現代の感覚に直すと一冊は数千円から一万円程度で、庶民の娯楽としては高価だった。そこで繁盛したのが、貸本屋だ。かけそば1杯の値段、現在の感覚では数百円程度で一冊の本を貸していた。昭和末期から平成にかけて、レコードやビデオが高価だったから、TSUTAYAのようなレンタル店が繁盛したのと同じ理由だ。

当時の貸本屋は店を構えて本を並べるという形態と、自ら商家や武家屋敷に本を運んで、そこで選んでもらうという形態があった。江戸には多くの貸本屋があり、そこでの売上が見込めるので版元も部数を刷ることができ、版元と貸本屋はウィンウィンの関係だった。

蔦重が吉原大門前で遊客相手に、間借りしていた手引茶屋の店頭で本を貸していたとは考えにくい。大河ドラマ『べらぼう』では、横浜流星演じる蔦重が妓楼に多くの本を持ち込み、遊女相手に本を貸しているシーンが頻繁に登場する。おそらく、現実の蔦重もそのような形で貸本ビジネスを営んでいたのであろう。

吉原から出ることができない遊女たちにとって、読書は数少ない娯楽だ。また高級妓楼では客をもてなす技量だけでなく、教養も求められていたため、本から知識や話題を得る必要もあった。

まだ自分の店を持っていなかった20代の蔦重が、勝川春章と北尾重政という当時の二大絵師を起用して作成した『青楼美人合姿鏡』という豪華な錦絵本がある。遊女たちが仕事以外の時間を思い思いに過ごしている「オフショット」を描いたもの。その冒頭に、高級妓楼・松葉屋の遊女4人がくつろぐ姿が描かれており、そのなかのひとり、花魁・瀬川が本を読んでいる(この事実から、蔦重と瀬川の「本」を軸にしたラブストーリーを組みあげた『べらぼう』の脚本は見事というしかなかった)。

貸本であちらこちらの妓楼に出入りしていた蔦重は、当然、吉原の内情に詳しくなり、人脈も太くなった。それがのちの出版ビジネスに大きく役立ったことは疑いようがない。

そして蔦重は、貸本屋から版元へと成り上がっていく。

大繁盛でおしよせる困惑と不安

枚方駅前デパートにできた貸しレコード&カレーカフェ「LOFT」に話を戻す。

オープン初日、すごいことが起きた。

大勢のお客さんが殺到したのだ。普段あまり働いていなかった「枚方駅前デパート」のエレベーターは悲鳴を上げ、モーターが焼けこげ動かなくなってしまった。それでもお客さんは階段で5階まで駆け上がってきた。店内は満員電車のような状態になり、入場規制が必要になったほどだった。

その後も「LOFT」の繁盛は続いた。

お客さんは来るだろうと思っていたものの、予想をはるかに上回る繁盛ぶりを目の当たりにして、増田は嬉しいというよりも困惑と不安を感じていた。

これだけ繁盛し儲かるビジネスを他の会社が指をくわえて見ている訳がない。枚方にも必ずライバルは現れるだろう。より大きな資本が、いい立地の1階で貸しレコード屋を始めたらどうなるだろう。雑居ビルの5階にある個人店などひとたまりもないだろう。そうなると増田家に借金だけが残る。

本気で商売をすることを考えたら、ライバルが現れる前に枚方の商圏を押さえておきたい。駅の反対側に2号店を出店したら、枚方駅という商圏は押さえることができそうだ。

しかし、それはとても会社員との兼業ではできない。さらに新店舗を出すには新たな借金をしなければいけないということになる。

決断が必要だった。前述したように会社員に限界を感じていた。いよいよ腹をくくらなければならない時がきたのだ。

見上げる側から、見上げられる側へ

「枚方駅前デパート」から駅を挟んだ反対側、京阪枚方市駅の南口へ向かう。

現在は北口と南口は繫がっているが、当時は駅によって商圏が分離されていた。

南口から歩道橋を渡った先にあるのが「枚方T-SITE」だ。

「生活提案型デパートメント」というコンセプトのもと、2016年5月に開業した蔦屋書店を中核とする商業施設である。枚方市駅の新たなランドマークであり、増田宗昭の代表作のひとつだ。全国にあるT-SITEを巡ったが、個人的にはこの「枚方T-SITE」がいちばん好きだ。

この場所には、かつて近鉄百貨店枚方店があり、2012年に閉店するまで長く南口のランドマークだった。

そして、「枚方T-SITE」ができる33年前の1983年3月、近鉄百貨店の斜め裏手にある大和ビルの1階に、蔦屋書店1号店(枚方店)が誕生した。現在は「餃子の王将」がある場所だ。

当時、近鉄百貨店には大手チェーンの旭屋書店がテナントとして入っていた。増田は開業前の工事中、その百貨店を見上げながら、毎日のように「どうすれば旭屋書店に勝てるか」を考え続けた。

たどり着いた答えは、シンプルだが強烈だった。

「相手が休んでいるときに、働こう」

旭屋書店は朝10時に開店し、夜8時に閉店していた。

それならばと、蔦屋書店は朝7時から開け、夜11時まで営業することにした。そうすれば、お客さんは通学や出勤前にも後にも立ち寄れる。より価値を感じてくれるはずだ。

あるニュース番組の特集で、増田がかつての1号店の場所に立ち、建設中の「枚方T-SITE」を見上げながら以下のように語っているシーンを見たことがある。

「ある種、感慨無量というかさ、変な気分よ。ぶっちゃけ」

あの頃、見上げる側だった男が、いまは見上げられる場所をつくった。

私もその場所に立って「枚方T-SITE」を見上げてみた。

蔦屋書店 創業の企画書

……少し先を急ぎすぎたようだ。

時計の針を、まだ蔦屋書店1号店がこの街に生まれていなかった、1982年の秋に戻そう。

枚方駅前デパートの貸しレコード&カレーカフェ「LOFT」が想定以上の繁盛だったことをうけ、増田は次の一手を考え始めていた。

資金豊富なライバルが枚方に出店してくる前に、駅周辺の商圏を確保しておきたい。

駅の反対側に新店舗を出す──そのためには何よりも資金が必要だ。

本人が語るところによると、増田は「石橋を叩いて渡る性格」で「リスクマネジメント型で守り思考」の経営者だという。

「起業したり新規事業を起こしたりする時、普通は月々どれくらいの売上があるかを予想して経営計画をたてるやろ? 俺は違う。まず万が一うまくいかなかったことを考える。たとえば最悪『売上ゼロ』の日が続いたとしても、どれくらい事業を継続できるかから考える。もちろん人件費と家賃と建築の減価償却というマイナス要因をすべて洗い出す。最悪、売上ゼロを想定してるから、売れたらまるまる儲けや。逆にこれはあかんと思ったらすぐに撤退できる」

「LOFT」を出店した時も、売上が最悪ゼロの場合を想定して資金計画を立てた。新店舗も最悪売上ゼロを前提に、資金計画を立てることにした。

レコード、雑誌、書籍などの仕入れが2000万円、店舗の改装費や家賃・人件費などを含めると総投資額は6370万円。銀行などから不動産を担保に5600万円借りるとして、LOFTの利益や祖母から相続したボロアパートをマンションに建て替えた不動産収入もあるので、数か月は最悪売上ゼロでも何とかしのげる。万が一、失敗したとしても在庫商品を売るなどすれば、実損2000万円ぐらいですむ。かなりきわどいが、何とかなりそうだという計算がたった。

そこで資金調達に向け、会社経営をしている母方の伯父に相談することにした。実は「LOFT」を立ち上げたときも、伯父に助言を仰いでいた。

伯父にプレゼンした企画書の冒頭には、以下のような増田の決意が書かれていた。

昨年来話をしています南口への出店の企画書です。色々と考えた末やはりやろうと思います。目的は、私自身の「仕事の場」を持つことです。鈴屋の今の状況では、「カケモチ」を許されるはずがなく、三〇代に目一杯働こうとする私には、このまま鈴屋で働くか、新しい別の道を歩むかの選択をしなければならない時期と思います。戦略的には、レンタルレコード店は、現在毎日のように出店が相次ぎ、枚方にも大手の進出が予測されるので、南口への出店により枚方市での優位性を持つことです。

さらに資金の調達先やリスクヘッジなどについても細かく記載した。万が一失敗したとしても、家族への負担はかけないという試算もしてあった。

その企画書には、以下のような新店舗の「営業のポイント」や「収益のポイント」も書かれてあった。

営業のポイント

①AM7時〜PM11時の長時間営業(16時間、旭屋書店の倍の営業時間です)

②扱う品目は

●書籍・雑誌がメイン。

●レンタルレコードは、早朝から営業することによってサラリーマン・OL層の客層開拓を狙う。

●早朝〜深夜まで営業することによって、枚方市駅にないDPEの即日サービスを行う。

③隣がパチンコ屋で男性客が多く、客単価の高いビデオソフトも扱う(今後の商品として)。

④上記に関連するテープ類の販売を行う。→カセットテープ・フィルム・ビデオテープ

収益性のポイント

①家賃の高さを、営業時間の拡大、関連品目の多さでカバーする。

②保証金が安いこと。

③内装費をかけない。投資額を極力抑える。

④関連事業の組み合わせにより、人数の合理化を図る。

計画では、二年で実質投資分の回収を見込んでいます。

資金調達にむけての企画書の冒頭には以下の「創業の意図」が書かれてあった。

創業の意図

「変革の80年代に、関西最大のベッドタウン枚方市において『カルチュア コンビニエンス ストア』の発想で、文化を手軽に楽しめる店として、レコード(レンタル)、生活情報として書籍、ビデオ(レンタルも含む)等を駅前の便利な立地で、しかも夜11時までの営業体制、コストをかけない、ロフトスタイルのインテリア環境で、枚方市の若者に80年代の新しい生活スタイルを提供する拠点としてLIFE INFORMATION CENTER LOFT

LOFT を提供したい。開店後も、プレイガイドや住宅情報(賃貸住宅の仲介)、インテリアの改装の請負等へもチャレンジしてみたい。そして、若者文化の拠点として、枚方駅前からイズミヤの通りがアメリカの西海岸のような、コミュニケーションの場として発達する為の起爆剤になりたく思う」

を提供したい。開店後も、プレイガイドや住宅情報(賃貸住宅の仲介)、インテリアの改装の請負等へもチャレンジしてみたい。そして、若者文化の拠点として、枚方駅前からイズミヤの通りがアメリカの西海岸のような、コミュニケーションの場として発達する為の起爆剤になりたく思う」

この「創業の意図」は増田のお気に入りで、メディアから取材などを受けた時、自慢げに示されることが多い。確かに31歳の増田が書いたこの思いは、のちのTSUTAYAや蔦屋書店のコンセプトそのものである。自慢したくなる気持ちもわかる。

ちなみにこの時はまだ「蔦屋書店」という名前は決まっていなかった。

わかりやすくするために「書店」を名乗る

増田が構想していたのは、これまでになかった『カルチュア コンビニエンス ストア』、つまり文化のコンビニであり、『マルチパッケージストア』と呼べるような新しい形態の店だった。だが、そのままの名前ではお客さんには伝わりにくい。そこで新店舗では、あえてシンプルに「書店」と名乗ることにした。当時は情報を最も手軽に入手できる場所が「本屋」「書店」だったのだ。

当時の常識では、本や雑誌は本屋、レコードはレコード店、ビデオはビデオショップと、用途ごとに店が分かれていた。そこに「ぶらっと立ち寄った書店に、本や雑誌だけでなくレンタルのレコードやビデオもある」となれば、お客さんは「おや?」と驚くだろう。そして一度その体験をすれば、「この店に来ればあらゆるカルチャーが便利に手に入る」という増田の新しいコンセプトも、自然と伝わると考えたのだ。

増田はこう振り返る。

「書店といえば、紀伊國屋書店みたいに『〇〇屋書店』って伝統や格式がある感じがする。それで思い出したんが、幼い頃、祖父が営んでいた置屋の屋号『蔦屋』だった。『蔦屋書店』って、文字も響きもカッコええやろ?」

プロローグで触れたとおり、当時の増田は蔦屋重三郎の存在をまだ知らなかった。

ただ、ヒルハウスの片岡はこんなエピソードを記憶しているという。

「増田さんに『蔦屋書店の名前の由来は?』って一度聞いたことあったんです。そしたら『池田高校の蔦監督からとった』って言ってはりました」

蔦監督とは、高校野球で当時とても人気があった徳島県立池田高校を率い、夏春連覇を含む優勝3回、準優勝2回を成し遂げた名将・蔦文也のことだ。片岡が話を聞いた当時は、増田もまだ蔦重のことは知らなかった時だったが、祖父の置屋の名前が由来というのは当時はまだ抵抗があったのかもしれない。

新店舗の場所は、枚方市駅南口の、もともと証券会社の支店が入っていた物件。駅から徒歩2分ほどの1階だった。最初は家賃交渉が難航したが、増田は粘り強く交渉を重ね、ようやく納得のいく条件で契約を結んだ。

1983年3月、増田は鈴屋を退職する。枚方駅前デパートのLOFTはそのまま残し、駅南口に新店舗を開業する決意を固めた。30歳を過ぎ、増田は自分が持つ最大の資産──それは「時間」だった──をすべて注ぎ込む覚悟で退職し、起業へと踏み出した。

鈴屋時代の後輩だった伊藤康史が創業メンバーに加わった。

ちょうどこの年の7月に、長男で現CCC専務取締役の増田宗禄が生まれている。

1号店の大成功と2号店の早期撤退

1983年3月24日午前7時、枚方市岡東町に蔦屋書店枚方店がオープンした。大きさは32坪ほどだった。「32歳で32坪の1号店を出した」が長らく増田の持ちネタだった。

品ぞろえは満足というには程遠かった。レンタルレコードは、前述したようにレコード会社が大手レンタルチェーンを提訴していたので問屋が卸してくれなかった中、何とか集めた。ちなみにCDが普及するのはまだ数年先だ。書店と名乗ってはいたが、本も大手取次から取引を断られ、他の書店のFCという形でなんとか卸してもらった。当時の日本では、ビデオソフトはアダルトビデオ以外の一般映画はまだ出回っていなかった。そこでアメリカから輸入した洋画のビデオ(当然字幕なし)をレンタル用に700本並べた。

結局、開店準備は当日の朝5時くらいまでかかった。

ほとんど寝る時間もないまま開店の朝7時を迎えた。

しばらくすると、近くにある高校ラグビーの強豪校・啓光学園(現常翔啓光学園)の生徒たちが、登校前に寄って店に入るなり「わおっ」と声をあげた。増田はその瞬間、店の成功を確信したという。

その後もお客さんは途切れなかった。お昼休みは、近くの会社員が大勢やってきた。午後は近鉄百貨店の買い物客が立ち寄ってくれ、夕方は下校時の高校生たちが押し寄せた。

夜になるとお客さんで売り場がいっぱいになった。気づくと閉店時間の夜11時。

レジ締めをすると驚くような金額だった。閉店準備をすると日付が変わっていた。増田はほぼ一日中立ちっぱなしでフラフラだったが、夢のような一日でもあった。

自分が企画した『マルチパッケージストア』という作品が世の中の人に受け入れられたという確かな手ごたえがあった。

蔦屋書店枚方店は、大成功といっていいスタートだった。

そしてその勢いは数か月たっても衰えなかった。

増田は、すぐに枚方以外の土地での2号店の出店を考えるようになった。

これだけ儲かる商売を枚方だけに留めておくのはもったいないと考えたのだ。

出店は「とにかくよい立地にいかに安い家賃で入居できるかがキモになる」と鈴屋ベルコモンズの経験から学んだ。増田は新聞の貸店舗欄を毎日眺めつづけた。

蔦屋書店の歴史において正式な2号店は、吹田市の江坂店ということになっている。しかし、実際は幻の2号店があった。

それが寝屋川市の香里園の駅前にあった店だ。香里園駅は京阪電車で枚方市駅から3駅大阪方面にあり乗降客数も多く、近い規模の商売が見込める。増田が通った同志社香里高校の最寄り駅で土地勘もあった。駅からは道路一本挟んだ場所で好立地と思えた。

「この店は失敗やった。鹿児島ベルコモンズもそうやったけど、2号店は失敗するジンクスがある。実はのちのフランチャイズの加盟店さんでも同じことがよく起きる。初めての店はみんな自信がないから念には念を入れて謙虚な姿勢で『企画』する。お客さんの立場になって実地調査も念入りにする。せやけど2号店を出すということは1号店が成功したということや。ついついその成功にあぐらをかいて、同じようにやったら勝手にうまくいくのじゃないかと、慎重に実地検証せずに店を出してしまうからや」

香里園駅前の店舗では「道路一本」が想像を超える障害になった。車の往来が激しく、なかなか危険な道路を渡ってまでお店に立ち寄ろうとはしない。特に女性客の数が1号店に比べて顕著に少なかった。

赤字ではなかったのでテコ入れする判断ができたなか、土地勘に頼ったリサーチ不足を己の失敗と受け止め、増田はわずか3か月で撤退を決める。売上が小さなところでグズグズしているより次のチャレンジに邁進したほうがいいという決断だった。

蔦屋書店、江坂で大注目を浴びる

香里園の店舗の撤退にあたり在庫や什器を移転する新店舗を探した。そこで浮上してきたのが、大阪府吹田市にある地下鉄御堂筋線の北の最終駅・江坂駅近くの倉庫だった。

江坂は当時、副都心として急速に注目を浴びている地域だった。新大阪駅から北へわずか2駅。大阪市の中心部梅田や難波にも地下鉄一本だ。地下鉄御堂筋線は江坂から北大阪急行電鉄に変わり北は千里中央まで(現在は箕面萱野まで)延びていて、その周辺には1970年の大阪万博で開発された広大な千里ニュータウンが控える。また新御堂筋と大阪内環状線という幹線道路が交わる場所で車の交通も便利だった。当時、ダイエー(とその子会社だったローソン)をはじめ、ダスキン(とその飲食事業部ミスタードーナツ)、大同生命、オートバックスなどが本社を構えるようになっていた。

さらに1983年3月、東急ハンズ関西1号店が江坂駅前にでき、ランドマーク的な役割を果たすようになって江坂への注目が急速に高まっていた。少し前までは何もなかった土地が、大阪で若者が住みたい街ナンバー1へと変貌をとげていた。

増田が見つけたのは、江坂の新御堂筋沿いにあった貸倉庫だった。それまでシューズメーカーが使っていた場所で、ボロボロだったが倉庫なので改装すればロフトデザインのおもしろい店になると直感した。場所はいいが倉庫ということで賃料は安かった。

江坂には土地勘がなかったため、増田自身が何度も何度も足を運び、徹底的なリサーチを行った。付近の人や車の通行量を徹底的に調査した。その上で江坂に出店する決意を固めた。商品や備品は、閉店する香里園の店のものを運んだので、出店費用は最小限に抑えることができた。

坪数は枚方店の32坪から一気に70坪になった。コンクリート打ちっ放しの吹き抜けになったロフト空間に、1階は書籍・雑誌の販売とレコード・ビデオのレンタル。2階はカフェバーを造った。カフェバーも含めて、深夜までの営業とした。

こうして1984年8月に蔦屋書店江坂店はオープンした。

枚方での1号店は地元では受け入れられたが、大阪の情報誌やテレビなどのメディアからの問い合わせはまったくなかった。『マルチパッケージストア』という自分の作品の斬新さに自信があった増田にとって、それは肩透かしをくらった気分であった。

しかし江坂店は、店も広くなって進化し、江坂という土地が注目されていたこともあり、メディアからの取材やそのノウハウを教えてくれという問い合わせが殺到した。

「1号店が注目されなかったのは逆によかった。まだまだ未熟で、引き合いが殺到してたらきっとボロが出てたと思う。1年間やけど自分自身も店もかなり進化した。売上の季節変動などのデータも蓄積されてある程度のノウハウを得た。そのタイミングで注目されてほんまによかった」

こうして増田が生み出した『カルチュアコンビニエンスストア』であり『マルチパッケージストア』である「蔦屋書店」は大ヒット作品となった。

蔦重、出版の仕事にかかわる

義兄の蔦屋次郎兵衛が営む「蔦屋」の一角を借りて、貸本屋を始めた蔦重は、「耕書堂」という屋号で本の卸、小売り、取次も行うようになっていた。ドラマ『べらぼう』では、平賀源内が名付けたことになっていたが、史実はわからない。ただし「書を耕す」という意味であるこの屋号には、蔦重の並々ならぬ決意が込められていることは間違いないであろう。

売る本は「吉原細見」という吉原のガイドブックだった。吉原内の略地図をはじめ、妓楼の場所や遊女の名前などが記載され、通常、春と秋の年2回発行されていた。

当時、吉原細見の版元は江戸大手である鱗形屋孫兵衛が独占していた。しかし遊女は出入りが激しいにもかかわらず、あまり改訂されずに情報が古いことも多く、情報誌としての信用が落ちていた。

そこで鱗形屋は、吉原の内部事情に詳しい蔦重を、「細見改め」に抜擢する。細見改めとは今でいうリサーチャー兼編集者で、遊女の最新情報などを集めて新しい吉原細見を企画・編集する仕事だ。吉原で生まれ育ち、人脈がある蔦重にはぴったりの役割といえる。そしてできたのが『細見嗚呼御江戸』だった。この本は、序文を浄瑠璃作家の福内鬼外(平賀源内のペンネーム)が書いたことで話題になる。こうして蔦重は、本のレンタルと販売だけでなく、鱗形屋の下請け(今でいう編集プロダクション)というポジションで、吉原細見の企画・編集に携わるようになった。

さらに蔦重は、遊女評判記『一目千本』を初めて版元として出版する。これは人気絵師である北尾重政が遊女の評判を生け花に見立てて描いたという風雅な画集で、実用性よりも妓楼や遊女から上客への贈呈用に買い取られた。

その後、鱗形屋の従業員が重板の罪(今でいう「著作権の侵害」)を起こして謹慎処分となり、吉原細見を出せないという事態に陥いる。蔦重はその間隙をぬって自らが版元となって吉原細見を出版する。

安永4(1775)年7月、蔦重が版元となって最初に刊行された吉原細見『籬の花』は、今までの鱗形屋版細見から見た目が大きく変わった。「横長」から「縦長」になり、大きさも約2倍に判型が変更される。これは現在の単行本の四六判とほぼ同じだ。吉原の通りを真ん中に配置し、その両側に店を書き込む等、遊廓の位置関係をよりわかりやすくした。

判型とレイアウトの変更で、ページ数を減らしたことにより、大幅なコスト削減にも成功する。その分、安価で販売することができ、「薄い、安い、見やすい」と喜ばれた。以降、年に2度の出版を重ねてゆくこととなった。

吉原のことを知り尽くした、蔦重版吉原細見はたちまち大ヒット作品になる。

筆者について

コピーライター。湘南ストーリーブランディング研究所代表。大阪大学人間科学部卒業後、大手広告代理店勤務を経て独立。数多くの企業の広告制作に携わる。東京コピーライターズクラブ(TCC)新人賞、フジサンケイグループ広告大賞制作者賞、広告電通賞、ACC賞など受賞歴多数。著書は『ストーリーブランディング100の法則』(日本能率協会マネジメントセンター)『キャッチコピー力の基本』(日本実業出版社)、『物を売るバカ』『1行バカ売れ』(いずれも角川新書)、『ザ・殺し文句』(新潮新書)、『高くてもバカ売れ!なんで?』(SB新書)など多数。海外にも6か国20冊以上が翻訳されており、台湾・中国などでベストセラーになっている。