「けり」や「かな」、旧仮名遣いを使わず、現代の言葉と感性で訴えかける現代短歌が今、SNSという拡散装置を味方につけて若者を中心にブームとなっている。その現代短歌において、奇術師のような言葉遊びとミクロにもマクロにも視点を交換できる木下龍也は突出した才能だ。結社に所属せず、雑誌やネット投稿から名を上げた彼の存在は新世代の象徴であり、異質とも言える。

現在OHTABOOKSTANDにて、共に現代短歌ブームを牽引する鈴木晴香との『荻窪メリーゴーランド』(毎月第3木曜日に更新)を連載中の彼が、『クイック・ジャパン』vol.158(2021年12月発売)にて、短歌世界の窮屈さとその奥に広がる無限の可能性、そして彼の目論む将来について語ったインタビュー記事を公開する。

※この記事は『クイック・ジャパン』vol.158に掲載のインタビュー記事を転載したものです。

木下龍也

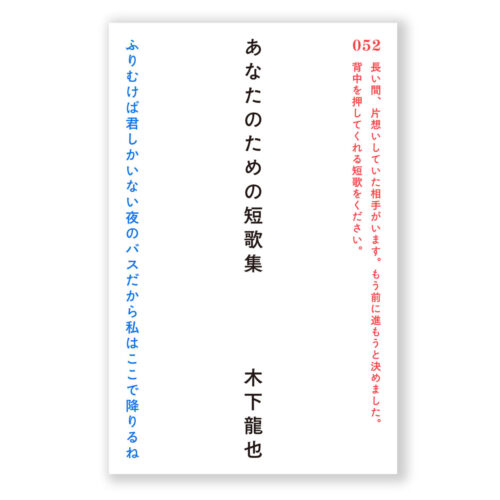

歌人。1988年、山口県出身。ツイッターをはじめ、ネットに短歌を投稿をして注目を集める新時代の歌人。第一歌集『つむじ風、ここにあります』をはじめ、刊行する書籍は軒並み重版出来。最新歌集『あなたのための短歌集』では、読者からの「お題」とそれを受けて作歌された短歌100題100首が収録されている。

短歌はまだまだこんなもんじゃない

読み終えて漫画の外にいるきみも誰かを救う主人公だよ

『あなたのための短歌集』より

──まさに今、短歌のブームを感じているのですが実感はありますか?

木下 10年前に比べたら短歌への入口はたくさんあるし、開かれていると思います。でも、短歌ブームだ!っていうのは何年も前から言われていて、常にこれから流行りそうなものという位置付けなんですよね。短歌はまだまだこんなもんじゃない、と思っています。

──なぜブームになりきらないんでしょうか?

木下 短歌自体を知らない人はほとんどいないと思うのですが、イメージの更新がされていないからだと思います。教科書で習うものという。学生のころの僕も、国語というよりは歴史というふうに捉えていて、今を生きている自分がやるものではないと無意識に思っていたはずです。敷居が高いというか、遠いものであると。また、今でも毎年たくさんの歌集が出版されているんですが、歌人はお行儀が良いというか、大人しい方が多いのでなかなか世間の方々に認知されないんですよね。でも、読んでみれば素晴らしい短歌がたくさんあるのは間違いなくて、それが知られていないのが悔しい。だから僕は勝手に自分のことを短歌界の広報係だと思っていて、僕の歌集や短歌を入口に、その奥にある面白い短歌に出会ってもらいたいんです。

──奥にある面白い短歌というとどんなものでしょうか?

木下 僕はフラワーしげるさんという歌人が好きなんですけど、彼は57577というルールを壊しながら短歌を作っているんですよ。たとえば「もう一度言うがおれは海の男ではない」とか。

──……これで終わりですか?

木下 そうです。変幻自在なんですよ。短歌ってなんなんだろうと不安になるくらい面白いです。ほかにも、僕は短歌教室をしながら短歌を分析したり添削したりしているんですが、どうやって作ったのかまるでわからない魔法のような短歌もあります。僕の短歌は手品なんですよ。タネも仕掛けもある。魔法も手品も英語にするとマジックなんですけど、魔法は真似ができない。たとえば冬野きりんさんの「ペガサスは私にきっと優しくてあなたのことは殺してくれる」。初めて読んだときは鳥肌が立ちました。こうした素晴らしい短歌にたどり着いてもらうための入口になれるように、活動をしています。

短歌に目覚めた“きっかけ”

──木下さんが短歌に特別な興味が湧いたきっかけはなんでしょう?

木下 初めて穂村弘さんの歌集を読んだとき、短歌のイメージがガラッと変わったんです。全然「今」なんだって。自分がやるべきものはこれだと思いました。

──それは天啓のようなものなのでしょうか?

木下 そうですね。短歌が今でも続いているのは、短歌という“魔物”みたいなのがいて、それぞれの時代で自分を作ってくれそうな人に自分を作らせながら生きながらえているからだと思うんです。選ばれた人は作っていくしかない。僕は穂村さんの歌集を通して短歌に救われて、選ばれたんだと勝手に思っています。短歌に出会うことで、自分にとって適切な表現の方法が見つけられる人って潜在的にはたくさんいると思うんです。そういう人たちに僕の歌集を読んでもらって、自分にもできるなと思ってもらって、短歌にハマってもらいたいですね。

──短歌の将来まで考えているんですね。

木下 今、新刊の印税でさまざまな歌集を購入して学校などの施設に寄贈しようと計画しているんです。子どものころから身近に短歌があれば、将来その子がなにか書きたいと思ったときに、選択肢として短歌も挙がってくるはずですから。そういうふうに短歌の未来の天才を育てたい。そしていつか、その子どもたちが作った短歌を読んでみたいんです。