知られざる『ポケットモンスター』開発秘話を描いた『ゲームフリーク 遊びの世界標準を塗り替えるクリエイティブ集団』。2000年に発売するもあえなく絶版となった“幻の名著”が25年ぶりに復刊、異例の大ヒットとなった背景には何があったのか――?

新旧『ゲームフリーク』の誕生&復活ドキュメントを、著者のとみさわ昭仁さんに書き下していただきました。

旧版『ゲームフリーク』を書くことになった経緯

私の『ゲームフリーク 遊びの世界標準を塗り替えるクリエイティブ集団』(以下『ゲームフリーク』)は、このたび書泉&太田出版によって復刊され、予想以上の反響をいただいています。今回、25年ぶりに復刊されるに至った経緯をお話しする機会をいただきました。ですが、その前にまずは旧版がどのようにして生まれたのかを、ご説明しておきましょう。

株式会社ゲームフリークの成り立ちをドキュメンタリー形式で書こうと思い立ったのは、1996年の末でした。それ以前からアイデアの種はありましたが、自分が在籍中にそれを書くのはちょっと違うだろうと判断し、そのアイデアは胸の内にしまっておきました。

ところが、1994年の夏に私は会社から独立し、元の職業であったフリーライターに戻ります。そして1996年の2月には、初代の『ポケモン』である『ポケットモンスター 赤・緑』が世に出ます。発売直後は、さほど大きな注目を集めたわけでもなかったのですが、その後、コミックの連載が始まり、やがてテレビアニメ化もされるにつれ、人気はどんどん上昇していきます。

となれば、ゲームフリーク社の成り立ちだけでなく、私も現場を見ていた『ポケモン』開発の情景を織り交ぜることができたら、とても読み応えのあるものになるのではないか。そう思って執筆を決意します。

具体的には、自分が実際に見聞してきた出来事を洗い出し、田尻社長を初めとする『ポケモン』開発の当事者たちにインタビューを重ね、4年かけて約17万5000文字の原稿を完成させました。そうして刊行されたのが、旧版となる『ゲームフリーク』(2000年8月、メディアファクトリー刊)です。

その頃には『ポケモン』の人気は、国内どころか海外でも浸透し始めていましたから、自分の本もベストセラー間違いなし! と鼻息が荒くなっていたのですが、予想に反して期待するほどは売れてくれませんでした。初版数千部が増刷されることもなく、数年後にはあえなく絶版となります。

ベストセラーになれなかった、その理由もいまならわかるのです。たとえポケモンファンといえども、まだその舞台裏まで知りたいと思うような人が、当時はそう多くはなかったのでしょう。

旧版が出てからは、古本屋で見かけるたびにストック用として自分で買っていました。2005年頃に下北沢の古本屋で400円の値がつけられたものが2冊並んでいて、それも購入して友人や知人にプレゼントしたのを覚えています。でも、定価以下で買えたのはその頃までで、ゲーム関連書籍の古書価値が高まっていくにつれ、私の本にもプレミア価格が付くようになっていきます。

Amazonのマーケットプレイスでは、3万円からときには10万円なんていう値が付いていることもありました。私は古本屋(=古物商)をやっていた過去があるので、流通量の少ない商品にプレミアが付いてしまうこと自体を否定はしません。だけど、著者としてはそれを喜ぶこともできない。願わくば定価で、あるいは安い中古価格で流通し、読みたい人が気軽に手に取れるようになってほしいのです。

ある本がきっかけで復刊の機運が高まる

最初に『ゲームフリーク』の復刊を意識したのがいつだったかは思い出せませんが、2015年頃には、SNSなどで「どこかの出版社が再販か復刊してくれないかなあ~」とボヤいていた気がします。ある出版社(そこは文庫のラインナップが充実している)と仕事をしたときにも、文庫化の打診をしてみましたが、色良い返事はもらえませんでした。

2022年に、テレビゲームの歴史を総括したある書籍が刊行されました。ところが、その本は著者の思い込みや事実誤認が多く、各方面から批判が相次ぎます。そのこと自体は本件とは無関係なので私は静観していたのですが、『ポケモン』が生まれた背景に関して大きく間違った記述があると知り、それは看過できないと思った私は、X(旧Twitter)に事実を連投しました。要約すると以下のようなことです。

〈昆虫採集が大好きだった少年が『ウルトラセブン』のカプセル怪獣に衝撃を受ける。のちにテレビゲームと出会い、『ドラクエ』でゲーム中に手に入るレアアイテムを友人と交換できたらいいのに! という欲求から、交換を前提にしたゲームデザインを思いつく〉

〈ゲームボーイ(通信ケーブル)の登場で何らかの交換が実現できることに気がつく。アイテムよりカプセル怪獣的な何かを交換できた方がいいのでは? 仲間にしたモンスターを交換しよう! ……という連想で辿り着いたのが、ポケモン誕生の経緯〉

〈ある本で『ポケモン』はメンコから発想されたとか書かれているらしいが、そんな事実はない。交換を促進するためにどうすればいいかという会議で、「バリエーション」や「色違い」「出世魚」「ナンバリング」など、収集欲を喚起する要素を洗い出していった。その中のひとつに「メンコ」もあったが、少なくとも「元ネタ」ではない〉

このことを受け、さらに〈こうしたことは私の著書『ゲームフリーク』にすべて書いてある。しかし絶版だから読んでもらうことができない。どこかで復刻または文庫化してもらえないだろうか〉ともつぶやきました。このとき、このタイミングで、この一言をつぶやいたことが、復刊の機運を大きく前進させるきっかけになったのでしょう。

2023年の3月。私のつぶやきを読んだある出版社の編集者から「後日談を加えた『増補版』にしてうちで出しませんか?」というメールが届きました。これは非常にありがたい申し出です。とりあえず快諾し、スケジュール進行や具体的な作業行程を把握するために、打ち合わせを始めました。

ところが、良いことは起こらないときはずっと起こらないのに、いざとなると重なるもので、その直後に別の版元からも復刊の打診がきたのです。それが、神保町や秋葉原で大型書店を展開する「書泉」での復刻企画のラインナップに取り上げたいという提案でした。

熱望していた復刊が動き始めた2年前の春

さて、どうしよう。本来であれば、先に名乗りをあげてくれた出版社にお任せするのが筋です。声をかけてくれた相手も、編集者とライターという関係である以前に信頼のおける友人でもありました。彼となら、安心して復刊作業に取り組むことができるでしょう。

一方、後発の書泉にも大きな魅力を感じます。書泉グループから復刊することができれば、神保町と秋葉原の2大拠点の他に、芳林堂書店でも扱ってもらうことができます。書泉の復刊シリーズは出版界でも話題になっていたので、そのラインナップに『ゲームフリーク』が入れば、大きな注目を集めるはずです。

かなり悩んだ末、私は書泉での復刊を選ぶことにしました。当然、先手の出版社には断りの連絡を入れなければなりません。そんなことをすれば、今後、その出版社とは仕事がしづらくなるどころか、取り引きを断たれるかもしれない。編集者──友人の彼からも絶交されても仕方ない。それを覚悟のうえで連絡しました。

しかし、返ってきたのは「書泉の件はとてもいいお話だから、ぜひそちらで進めてください」という、涙が出るほどありがたい言葉でした。

このような経過を経て、2023年の春から『ゲームフリーク』の復刊は、正式なプロジェクトとして動き始めました。長いこと願い続けた復刊が、ようやく叶うことになったのです。

予想以上に大きなものになっていた『ポケモン』

一般的に書籍の著作権というものは、著者(この場合は私“とみさわ昭仁”)だけが保有しています。出版社は出版権を持っているだけなので、出版時の契約書で定めた期間を過ぎていれば、著者が自由に他社へ持っていくことができます。だから、絶版書を著者が復刊したいと考え、それに力を貸してくれる版元があれば、自由に復刊することは可能です。

とはいえ、今回、復刊する『ゲームフリーク』に関しては、そんな原則だけで進められるものではありません。まずは主題として取り上げられているゲームフリーク社は当然ながら、『ポケモン』の開発と販売に深く関わる二社──株式会社ポケモン、任天堂株式会社に話を通し、協力を取り付けなければなりません。

旧版を出版した時点では、元のゲームの開発にも関わっていた人物(とみさわ)が勢い余って書き連ねた本という位置付けで、『ポケモン』サイドも最低限の監修に留めて世に出させてくれた側面があります。

そもそも版元であるメディアファクトリーは初期の「ポケモンカード」を販売していた会社であり、そこを私に紹介してくれたのが石原恒和さんだったことも大きかったのでしょう。原稿を持ち込んでからは瞬く間に作業が進み、たしか半年ほどで刊行されたと記憶しています。

しかし、いまはあのときとは明らかに状況が異なります。『ポケモン』は世界中が注目するコンテンツになり、市場規模も桁違いにスケールアップしている。だから、かなり厳しい監修が入るに違いない。それを前提として各方面に監修をお願いしたのですが、結論を先に言うと、思っていたよりずっとスムーズに話が進みました。

それはなんといっても、早い段階でゲームフリーク社から「すでに一度世に出ている本だから、本文に手を加える必要はない」と言っていただけたことでしょう。新たに追加した後書きでも書いたように、私自身は文章の甘かった部分をすべて修正するつもりでいて、実際その作業を済ませていたのですが、わざわざ元に戻したくらいです。

書泉と太田出版の連携で復刊作業が進められる

復刊するにあたって、早い段階から「後日談」というわけではないけれど、『ポケモン』が大ヒットして以降の状況変化について、田尻社長ら重要関係者のインタビュー、もしくはコメントを載せたいとは思っていました。それは、読者の皆さんに改めて復刊を手にとっていただくための大きなフックとなるからです。

幸い、田尻社長、杉森建さん、石原社長、増田順一さんというキーパーソン4名に話を聞かせてもらうことができました。激務の日々を送っているであろう彼らに時間を割いてもらえたことには、心より感謝しています。

カバーイラストも、旧版同様に杉森さんが書き下ろしてくれることになりました。とはいえ、別件の仕事で会ったときにコッソリ頼んだら「いいですよ~」と口約束でOKしてくれただけの話です。仕事として発注するなら、正式にゲームフリーク社の窓口へ申し込まなければなりません。

さて、原稿テキストの再確認、関係者のインタビュー、カバーイラストの発注と、復刊に向けてやるべき作業が見えてきた段階で、ハタと大きな問題が残されていることに気づきました。

書泉はあくまでも「書店」であり、「出版社」ではありません。社内に本づくりのノウハウがまったくないというわけではないのですが、それを本業としている出版社には及びません。だから、できればゲーム業界のことを熟知している出版社か、それに類する編集プロダクションに実作業をお任せしたい。

それでお願いすることになったのが、太田出版だったというわけです。編集を担当してくれた林和弘さんは『田尻智 ポケモンを創った男』や『MOTHER2のひみつ。』を担当した方でもあります。これほどの適任者は他にいないでしょう。実際、復刊に向けた編集作業は思いのほかスムーズに進みました。そこには『ポケモン』関連三社の協力があったから、ということは言うまでもありませんが。

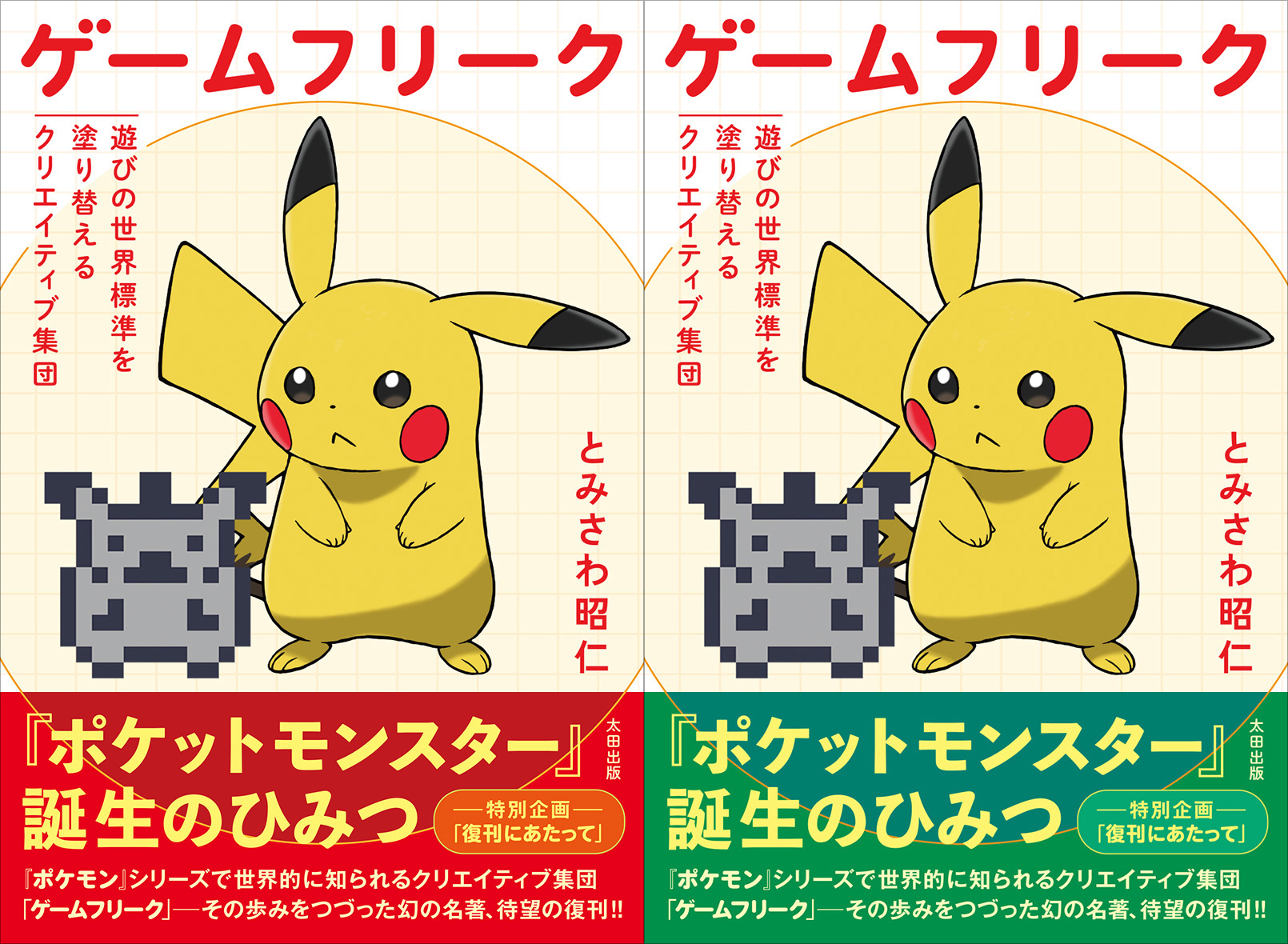

編集作業を進めるうえでまったく苦労がなかったとは言えませんが、それは業務上のことなので詳しくは語りません。それよりも、書泉限定版の発売日が2月27日のポケモンデー(初代『ポケットモンスター 赤・緑』の発売日)に設定してもらえたこと、杉森さんの最高のイラストが上がってきたこと、初代のゲームパッケージにあやかって赤と緑の帯を用意してもらえたこと、そういったひとつひとつが、すべての苦労を吹き飛ばしてくれました。

25年を経て改めて『ポケモン』成功の舞台裏を

そして昨年の12月17日に『ゲームフリーク』が復刊されることを発表したところ、大変な反響をいただきました。たいへん多くの皆さんがこの本を「幻の名著」と呼んでくださって、復刊を心待ちにしていたことを伝えてくれました。

年が明け、2月27日から書泉グループ限定の赤帯バージョンが発売されると、過去の私の本ではあり得なかったスピードで売れていきました。また、5月1日発売の緑帯バージョンがAmazonで予約開始されると注文が殺到し、ビジネス・人物伝カテゴリーでは1位に躍り上がりました。和書の総合ランキングでも一時的に最高6位まで上がるという快挙。正直、怖いくらいの反響です。

旧版を世に送り出したとき「ベストセラー間違いなし!」と確信していた私は、伝説ポケモンにマスターボールを投げつけたサトシのような気分でした。ボールが二度、三度とピクピクしたのち、ファンファーレが鳴って伝説ポケモンをゲットする。これすなわち本もベストセラーになる。

ところが、現実はそうなりませんでした。ボワンと割れたカプセルから飛び出して逃げていった伝説ポケモンのように、私の本も増刷されないまま絶版となり、ベストセラーという夢はするりと向こうへ行ってしまいました。その理由は最初にも書いた通り、当時はまだ『ポケモン』が大ヒットした舞台裏まで知りたいと思う人が、そう多くなかったということです。

でも、いまは違います。その成功の舞台裏にも、多くの方が目を向けてくれるようになりました。そうした人々の期待にこの本が十分応えられているかどうかは、私には判断できません。ただ、『ポケモン』の成功が単なる偶然によるものではないことを、ひとりでも多くの人に知っていただけるよう願うのみです。

かつては開発メンバーでもあった私は思います。『ポケモン』を作る者はなんと幸福なのだろうかと。ご存じのように『ポケモン』は最初に「赤・緑」を発売したあと、少し手を加えた「青」バージョンを作りました。「金・銀」のあとには「クリスタル」を、「ルビー・サファイア」のあとには「エメラルド」を、「ダイヤモンド・パール」のあとには「プラチナ」を。

どんな名作を手がけたゲームクリエイターでも、発売後には必ず「やり残したことばかりですよ」と言います。でも、一度世に送り出したものを修正する機会はなかなか訪れない。ところが『ポケモン』はそれをさせてもらえるのです。これほど作り手冥利に尽きることはないでしょう。

そして、私の『ゲームフリーク』もまた、25年を経ったいま、装いを新たに皆さんに読んでもらうことができます。著者として、これほど喜ばしいことはありません。

筆者について

とみさわ・あきひと 1961年8月3日生まれ。東京都出身。ミニコミ『よい子の歌謡曲』スタッフを経て、フリーライターに。1991年7月にゲームフリーク入社。出版部主任を務めるかたわらゲームデザインを学ぶ。1994年8月、ゲームフリークを退社し独立。現在に至る。代表作に『メタルマックス』(ファミコン/データイースト)、『クリックメディック』(プレイステーション/SME)、著書に『無限の本棚〈増殖版〉』(ちくま文庫)、『ゲーム ドット絵の匠 ピクセルアートのプロフェッショナルたち』(ホーム社)、『レコード越しの戦後史歌謡曲でたどる戦後日本の精神史』(Pヴァイン)、『こちら葛飾区亀有公園前派出所こちゲー ~こち亀とゲーム~ 上・下巻』(ホーム社)、『勇者と戦車とモンスター 1978~2018 ☆ぼくのゲーム40年史』(駒草出版)など。