今期朝ドラヒロインも大好きな「怪談」。

日本の怪談で「幽霊」が語られるのと同じくらい、海外でメジャーな恐怖の対象……それは、「ゾンビ」です。

なんと、この「ゾンビ」という言葉と概念を日本に持ち込んだのは、小泉八雲だったかもしれないのです。

第4回では、本書第3章から、『小泉八雲全集』に登場したゾンビやシーブルックの手記などから、資本主義社会下での“ゾンビ像”の変遷について掘り下げます。(全8回)

「ゾンビ」紹介者としての八雲

「ゾンビ」という語を日本で初めて使用したのはぼくの乏しい知識の範囲で言えば、一九二六年一〇月二〇日発行という奥付のある『小泉八雲全集』第一巻であると思われる。第一書房から刊行された。同書では「西印度奴隷の物語」という副題を付し八雲が一八九〇年に刊行した小説『Youma: The Story of a West-Indian Slave』が『ユーマ』と題して翻訳されている。既に紹介したようにアフリカ系の奴隷である乳母ユーマを主人公とする八雲の二作目の小説であるが、その評価は八雲研究者の間では必ずしも高くない。

八雲作品を数多く翻訳してきた平井呈一によれば控えめに見てもこの小説には「三つの欠陥」があるという。それは「第一に筋の薄弱、第二に人物が曖昧で類型的であること、第三に筋の発展がすべて暗示によって行なわれていること」(平井呈一『小泉八雲入門』古川書房、一九七六年)だと手厳しい。この評は正確には八雲の第一作目の小説『チータ』(『Chita: A Memory of Last Island』)一八八九年)に対する評価だが「ユーマ」についても「ほぼ同じ」「小説としては手薄」と「欠陥」に変わりはないとしている。

そしてこの「ユーマ」の失敗が八雲に「おのれが小説家──あるいは創作家──とは異質な人間であること」を痛感させて再話文学という形式に専念させるに至ったというのが平井を始めとする八雲研究者の通説である。

この「ユーマ」についてのぼくの評価は改めて記すが、今、確認できる範囲で言えるのはどうやらこの小説の以下の一節が日本における「ゾンビ」の最も古い使用例ではないかということだ。

話を聞かせることが、彼女を静粛にしておく唯一の途であった。彼女は四歳になった。そして、物語に対する異常な熱情を有するようになった。天へまで生長して行った、魔力を有するモンタラという蜜柑の木の話──鬼と結婚した、マザリン・グインという高慢な娘の話──羽毛に幽冥界の色彩を帯び、食べた人の胃のなかで歌をうたい、それからまた完全な鳥に化するゾンビという鳥の話──聖母を教母に持ったラ・ベルの話──(後略)(落合貞三郎訳「ユーマ」『小泉八雲全集』第一巻、第一書房、一九二六年)

このようにユーマが乳母として母代りに面倒を見る農園所有者の娘マヨットに語り聞かせた物語の中に「ゾンビという鳥」の説話が含まれるのだ。人でなく鳥であるのは、「ゾンビ」とは結論を先に言っておくとすれば、マルティニークにおいては森羅万象に見出されるアニミズム的な信仰に近いもののようだからだ。「昼むかし」の禁を破るとゾンビが来るという子育ての俗信があるほどに八雲が西インド諸島でフィールドとしたマルティニーク島にゾンビは根付いた民俗文化だった。

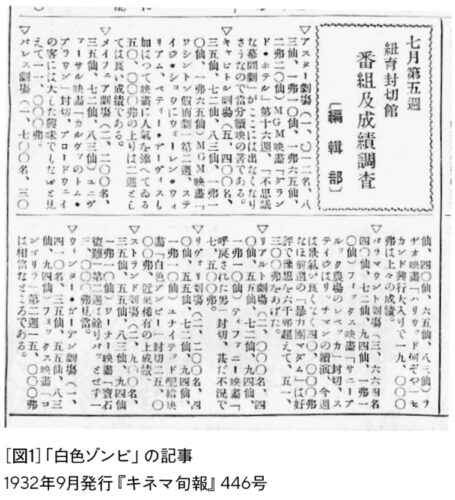

日本における「ゾンビ」の八雲に次ぐ用例は映画雑誌一九三二年九月に発行された『キネマ旬報』四四六号に確認できる。ユナイテッド・アーチスツ配給の映画『白色ゾンビ』の封切直後の「近来稀有の上映成績」と伝える記事中においてである[図1]。この『白色ゾンビ』は“White Zombie”の原題で翌一九三三年に日本公開の時には『恐怖城』というタイトルとなる。『魔人ドラキュラ』(一九三一年)でドラキュラ伯爵を演じたベラ・ルゴシ主演のホラー映画の古典の一つである。新聞記者出身で一方では変名でオカルト関連の記事も書いたウィリアム・シーブルックがハイチを取材した『The Magic Island』(一九二九年)が「原作」とされ、この映画では同書で扱われた「ゾンビ」がモチーフとなっている。

無論、あくまでぼくが確認できた範囲だが日本で初めてのゾンビ映画が公開される前に「ゾンビ」の名は八雲全集の翻訳によって伝えられていたことになる。そして「ゾンビ」の使用例は八雲全集の刊行に伴って増えていく。全集に収録された八雲の他の文章にも「ゾンビ」(「ゾンビイ」「ゾムビイ」と記されることもある)の語が幾例も見られるからである。

とは言え数年後の『恐怖城』公開当時、八雲と結びつけての「ゾンビ」の言及はない。それは両者の描く「ゾンビ」像が殆ど一致しないことに恐らく理由の一つはある。

八雲の「ゾンビ」への言及の一つにシリリアというクレオールのハウスキーパーについての文章がある。クレオールとはラテンアメリカにおける植民地生まれのヨーロッパ系住民を本来言うが、次第にアフリカ系を含む言語や文化として独自の体系を指す語となる。シリリアもそのような「文化」の語り部だった。「ユーマ」の乳母を彷彿ともさせる語り部の一人である。

彼女は主である八雲がゾンビに加害されないか常に心配している女性として描かれる。そしてそのシリリアの発言から八雲は「ゾンビ」をこう理解する。

ゾンビ!──この語は、恐らくはそれを造った人達にも神秘に充ちて居る語である。最も屢々之を口にする人達の説明が、一向明瞭で無い。それは、定義を与えることの不可能な観念をただ朧気に──他の人種と他の時代との人心に属して居る空想を──言うに言えぬほど古い空想を朧気に──伝えるもののように考えられる。恐らくは、我々の国語のうちで、これに一番似て居る語は、『化けもの』であろう。だが、あれをこれで充分には反訳が出来ぬ。が然し、両者は、それが区別が出来なくなる共通の一つの地面を有って居る──(大谷正信訳「自分の下女」『小泉八雲全集』第二巻、第一書房、一九二七年)

注意しなくてはならないのは、八雲はゾンビ的な怪異がマルティニークの固有の信仰であるとは捉えてはいないことだ。そのことは「他の人種と他の時代との人心に属している空想」と評していることからわかる。八雲はシリリアが言う「ゾンビ」なる怪異はあらゆる文化圏に見出せるもので、英語圏ならさしずめ「ゴブリン」だろうとする。「ゴブリン」はシンシナティ時代の八雲の記事にしばしば用いられた。

このように八雲をふまえた時、マルティニークにおける「ゾンビ」の仔細は確認するがその名は「恐怖」を感じさせる様々な体験や事象のいわば原理に付された総称だと言える。アニミズム的と形容したのはそれ故であり、その様な民俗信仰のマルティニークにおける名にゾンビは過ぎない。それが八雲のゾンビ観である。今の私たちの抱く「ゾンビ」のイメージ、動く死体としての意味は八雲の記録した「ゾンビ」には見出せないともわかるだろう。

対してこのようなウォーキング・デッド的な「ゾンビ」像を提示したのが映画『恐怖城』の「原作」的存在でもあったシーブルックのハイチ紀行である。ハイチは一八〇四年、フランスの支配下から独立、翌一八〇五年には「ハイチの国民は肌の色にかかわりなく黒人と呼ばれる」とする憲法を公布するに至る。この憲法は独立国家の憲法としては初めて奴隷制の永久廃棄を規定したとされる。

「黒人」による最初の独立共和国となったハイチはしかし独立に伴って、支払能力を大きく超えるフランスからの賠償金請求や内政の不安定さもあって、一九一五年、アメリカはハイチの債務を口実に海兵隊を上陸させ占領下におき、一九三四年まで軍政を敷くことになる。

シーブルックのハイチ紀行『The Magic Island』(邦題は『魔法の島〈ハイチ〉』)は一九二九年、ハイチがアメリカの占領下にある時代に刊行されていることに注意したい。

だからそのような政治的文脈も考慮した上でシーブルックの以下のゾンビ観は見なくてはならないだろう。

ゾンビイというのは、墓から甦ってきたもののことである。が、幽霊でもなければ死の世界から甦ってきたものでもない。それは、ちがった表現をすれば、霊のない人間の死骸である。それが呪術によって、まるで生きているときのように歩き回ったり、いろんな事をする。そういったものがゾンビイである。

このため、ゾンビイを作る能力を具えた連中は、死体が埋められると、腐敗して使いものにならなくなる前に墓から掘り起し、召使いや奴隷にするほか、野良仕事にこき使うといったこともやってのける、ということである。(W・B・シーブルック著、林剛至訳『魔法の島〈ハイチ〉』大陸書房、一九六九年)

ここではまず「霊」つまり魂のない、動く死体であるという現在に続くウォーキング・デッド像が示される。では何故、そのようなゾンビが必要とされるかと言えば、「召使い」「奴隷」などに「こき使う」ためだと説明される。この表現からゾンビがハイチの政治史と不可分な関係にあることが見てとれるだろう。

それにしても八雲とシーブルックの「ゾンビ」像は刊行における四〇年の時間差、マルティニークとハイチという西インド諸島内での地域差では済まされないほど大きくへだたりがある。一体、何故なのか。

八雲とシーブルック以外にもゾンビへの言及がないか確かめてみる。西欧では「ゾンビ」の語の使用としては八雲より早く一七九七年にはモロー・デュ・サン・メリー『サント・ドミンゴ島のフランス領地区における地勢、生理、市民社会、歴史についての記述』(一七九七年)が指摘されている。モローはフランスの植民地下での「混血」を統計的にそして「科学的」に研究して「白人」との間の優劣を立証しようとした人物である。

モローによればゾンビはクレオール語でspirit(精霊)、revenant(亡霊)を意味するとされている。八雲『ユーマ』より一世紀前の記述だが霊的な事象一般を指す語である点では変わらない。

ゾンビはハイチのブードゥー教と結びつけられるが、その信仰対象は「ロア」と呼ばれる数百の神である。八雲の記述したゾンビはそれに近い印象がある。「ロア」はいわゆる憑依霊信仰であり、病気を癒すなどの目的で魂を抜く行為を指すという「ゾンビ」の用例もある。

北米でゾンビの語の使われた例として早いものは一八三八年、オハイオの新聞に掲載された「Unknown painter」でスペイン人の画家のスタジオに現れる霊がゾンビと呼ばれている。この時点では北米でもゾンビは「幽霊」の代替語であると想像できる。

こうして見た時、ひどくざっくりだが八雲とシーブルックの間には約四〇年の開きがあるが、それ以前の百年の間には変化のなかったゾンビ像が急激に「近代化」したといえる。

シーブルックについては西アフリカの旅行記で食人体験を綴り、更に大学の研修医からも死体の肉片を入手し食べたと語るなど、その文筆家としての行動は猟奇に走る傾向がかなり強い人物ではある。後にイギリスのオカルティスト、アレイスター・クロウリーに接近してもいる。そこからシーブルックのハイチ紀行も信頼性に疑問符が付くという見方は当然ある。だがシーブルック、そして、映画『恐怖城』におけるゾンビ描写はシーブルックが「盛った」可能性以上に社会史的政治史的文脈が大きく作用しているように思える。

つまりゾンビの政治化がなされたといえるのではないか。

そもそもシーブルックの描く「ゾンビ」がハリウッド映画の題材として発見された背景には、ホラー映画の隆盛があると映画史の上では指摘される。トッド・ブラウニング監督『魔人ドラキュラ』(一九三一年)、ジェイムズ・ホエール監督『フランケンシュタイン』(同年)、同じくホエールの『透明人間』(一九三三年)、カール・フロイント監督『ミイラ再生』(一九三二年)とその後、リメイクが繰り返され他メディアにも拡張するホラー映画のモンスターたちが悉く一九三〇年代の初めの三、四年で登場したのである。大恐慌という社会不安とトーキー映画の出現という技術改新がもたらした事態だというのが映画史の一致した見方でもある。

だが、このような見方はそもそもリアルタイムでなされていて、戦前、アメリカ映画に詳しい評論家の一人は既に掲げた作品にマイケル・カーティス監督『ドクターX』(一九三二年)、アーネスト・B・シューザックとアーヴィング・ピッチェル監督『猟奇島』(一九三二年)なども加え「猟奇趣味映画」とひとまとめとし、世界が経済不況の到来に脅え、遂には「一大経済パニックに見舞われた」ことをその流行の心理的背景として指摘している(藤田紀「新しい映画の革命」『フォトタイムス』一九三三年九月号、フォトタイムス社)。人々の形にならない不安をハリウッドはモンスターとして形象化したわけだ。しかしその不安が経済の不安である以上、ゾンビを含めこれらのモンスターたちはやはり資本主義を表象しているともいえる。

そのシーブルックの『魔法の島』が刊行された一九二九年は恐慌の到来が危惧される中、九月に平均株価が最高値を付けた直後に大暴落、いわゆる「暗黒の木曜日」が到来した年である。その中に「“生ける死者”ゾンビイ」の章が設けられている。

実はシーブルックとゾンビとの出会い方は八雲とさほど変わりない。熱心に「ハイチの古い民話」を語って聞かせてくれる語り部からまずゾンビについて聞かされるのだ。ただし語り部は八雲の場合と違い男性の農民である。とはいえシーブルックが語り部の物語から当初受けた印象も八雲と同じであった。

しかし、こうしたハイチの民話に耳を傾け収集しているうちに、それがジョージアやカロライナに住む黒人たちの伝承やヨーロッパ中世の民話にもよく似ていることに気づいた。と同時に、これら民話の陰に隠れているハイチ独特の存在、ゾンビイのことも思い浮べたのだった。(シーブルック前掲書)

つまりハイチの民話もまた文化圏を超えた普遍的なものであるとシーブルックもまず感じたのである。しかし八雲と違うのはその上で「ハイチ独得の存在」としての「ゾンビイ」に着目した点である。

奴隷制とゾンビ

シーブルックは吸血鬼や人狼はアメリカにもあるがハイチのゾンビのようなものはないか、と語り部の男に水を向ける。シーブルックの誘い水の台詞の中にゾンビが直後に映画化されていくハリウッドのモンスターの名が並列されていたことには注意したい。

対して語り部の男は今までにない口調で「死体を悪用するといった良くねえ習慣」があると苦々しく語り、それを防ぐ苦労や習慣をこうまくしたてる。

第一に、ハイチじゃどんな貧乏百姓だって、死人が出ると死体を石造りの墓石の下に埋めますだが、これはいったいなんのためだと考えなさるだね? また、百姓は死人を人里離れた墓地よりも自分の家の庭先に埋めたがりますだ。も一つつけ加えりゃ、ハイチじゃ人通りの多い道端に沢山、墓が並んでいますだが、それもこれも死んだ連中に安心して死体でいられるよう、保護してやりてえという生きてる者の思いやりからですだよ。(シーブルック前掲書)

死者に何者かが作用することを恐れる民俗習慣は神道や仏教の「守り刀」、ヨーロッパで死者が吸血鬼の類として復活する予防策としてやはり鎌などの刃物や、十字架を配し、あるいは遺体の膝の腱を切断する、また更に古代に遡れば死体の復活を恐れて世界各地で見られる屈葬といった普遍的な思考としてもある。男が語ったのはそのような思考に属するものだったと思われるが、シーブルックにはこういった知識がなかったのか、あるいはゾンビに何としてもハイチの固有性を見出す理由があったのか。

恐らく答えは後者である。

シーブルックの記述した文脈ではハイチの人々が死者の復活を阻止するのはそれに対する恐怖からでなく何者かから守っているからであるとわかる。それが死者に取り憑く禍々しき悪霊的存在でなく、死体を動かして利用せんとする「人間」つまり生者からのガードである点に注意したい。

既に引用した部分にウォーキング・デッドとなった者の用途が強制労働にあることは示唆されているが、語り部の男はそれは紛れもない事実であって「ここから二時間足らずの畑ではゾンビイが家畜のように働かされている」と語る。

だとすれば問題は誰がゾンビを働かせているかである。

そこで語り部はこの疑問への回答としてハスコ、すなわちハイチ・アメリカ・シュガー・カンパニーという広大な砂糖キビ畑を擁する「ハイチでは有数の近代的な大企業体」の名をあげ、そして一九一八年に起きた事件について以下の如く語るのだ。

この年は砂糖キビの稀に見る豊作の年であり、工場は増産でたちまち人手不足となる。工場は労働者の確保に躍起になるが、そこにティ・ジョセフなるコロンビア生まれの老人が一群の「黒人」を連れて工場で働かせて欲しいと求めてきたのだ[図2]。

彼らは夢遊病者の如くにも「家畜のように空虚な目つき」にも見えたがジョセフが鞭打つと黙々と働いた。彼らは言うまでもなくジョセフが盗掘した死体である。それを呪術で動かしたウォーキング・デッドである。

このあわれなゾンビたちに同情したのがジョセフの妻クロイアンスである。夫の留守の時を見はからい同情心から彼らを祭り見物へと連れ出し、そしてクッキーの一種を買い与えてしまった。ゾンビは塩気のある食事を与えぬようジョセフから厳重に言いつけられていたが、ビスケットにまぶしたピーナッツに塩気があった。彼らはビスケットを口に入れた途端、自分たちが死者であると気付く。塩にはそういう作用があるらしい。

そして彼らは故郷を目指して延々と歩き始め、ようやく自らの墓石を見つけて再び中に入ろうと手をかけた刹那、「腐った木の葉が北風に吹き散るように、バラバラに砕け散」ってしまう。

村の身内の人々は嘆き悲しみながらその砕け散った死体を墓に収める。

村人は呪術師にジョセフへの復讐を依頼するがジョセフの呪いの力はこれを寄せ付けなかったので、村の者数名が彼を襲い首を叩き切った。

語り部の男はこのようにゾンビの物語をあったこととして語る。しかしそれが死者の往還という民話の構造に忠実である点で語り部の管理する昔話の一つであることがうかがえる。

ハイチはフランスが植民地経営のためにアフリカ系住民を奴隷として大量に移住させ、しかし最初の「黒人」の国家として独立を果たした。それも束の間、政治的混乱の中でアメリカの軍政による実質統治がなされ、それは同時にハイチの労働者がフランスの植民地経営者に替ってアメリカの資本主義システムに隷属することを意味する。

だからこそシーブルックもハリウッドも資本主義の危機に呼応して「ゾンビ」を発見したわけである。

* * *

※この続きは『八雲と屍体 ゾンビから固有信仰へ』をお読みください。

本書では、社会や政治を背景に、ゾンビがどのように描かれてきたか、また、これまでさまざまな作品に登場した「お化け」としてのゾンビとその変遷についても紹介しています。

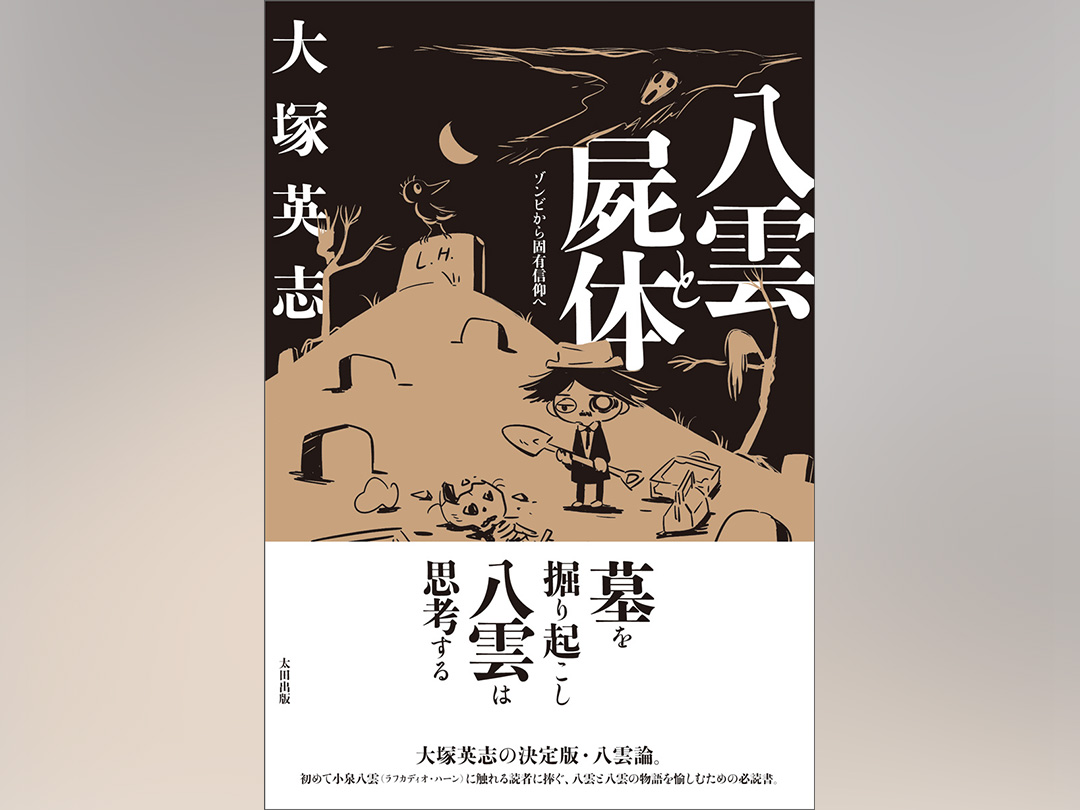

八雲と屍体 ゾンビから固有信仰へ

墓を掘り起こし八雲は思考する

八雲が記した数々の“死”と“屍”、「物語をねだる者」と「語り部」たち、レキシントンの古屋敷を舞台に語られた幽霊譚、ディオダティ荘の夜を彩る怪奇談義、前世の記憶を持つ少年・勝五郎の転生、火星に運河を見つけた男・パーシヴァル・ローウェルとの出会い…

小泉八雲を彩るエピソードはあまりに刺激的でファンタジーじみている。しかし、それらは果たして「真実」なのか──

大塚英志の決定版・八雲論。

初めて小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)に触れる読者に捧ぐ、八雲と八雲の物語を愉しむための必読書。

各書店・電子書店にて大好評発売中!

筆者について

おおつか・えいじ。国際日本文化研究センター教授。まんが原作者。

著書に『手塚治虫と戦時下メディア理論 文化工作・記録映画・機械芸術』(星海社、2018年)、『大政翼賛会のメディアミックス『翼賛一家』と参加するファシズム』(平凡社、2018年)、『大東亜共栄圏のクールジャパン「協働」する文化工作』(集英社新書、2022年)、『「暮し」のファシズム ――戦争は「新しい生活様式」の顔をしてやってきた』(筑摩選書、2021年)、『シン・論 おたくとアヴァンギャルド』(太田出版、2022年)、『木島日記 うつろ舟』『北神伝綺』『北神伝綺 妹の力』(いずれも星海社、2022年)など。

現在の研究テーマは戦時下のメディア理論と文化工作。