「小泉八雲」という人物について、皆様はどんな姿を想像しますか?

朝ドラで発表されたビジュアルを見て、「あれ?」と思った方も多いかと思います。

小泉八雲は他者とは違う容姿を持ち、そして、自らを「グール」と形容するような人でした。

特殊な容姿を持つモンスターと少女を描いたホラー作品の代表格として『フランケンシュタイン』があります。八雲は、この「フランケンシュタイン」に特別な思い入れを抱いていました。

第5回では、本書第4章から、八雲とフランケンシュタインの出会いと、八雲による作品の評価について紹介します。(全8回)

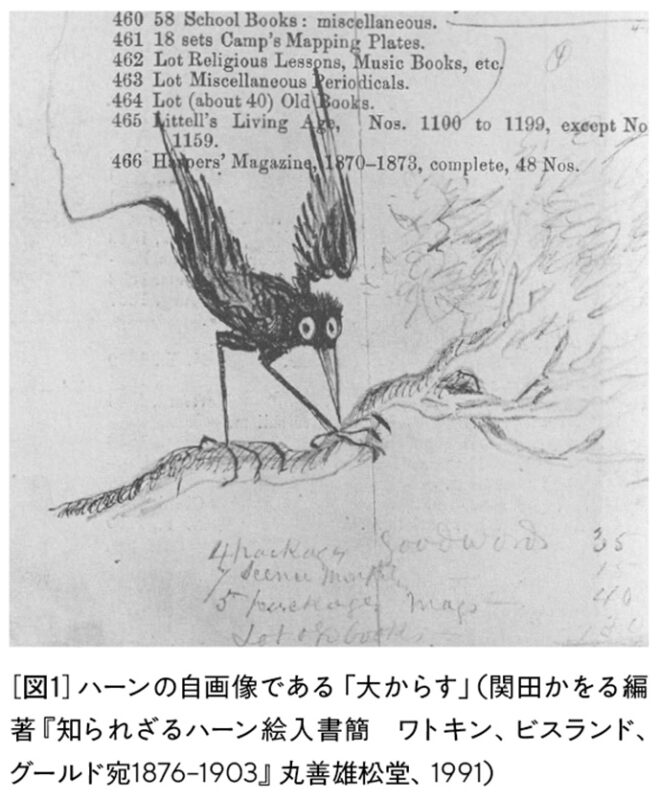

「大からす」という自画像

小泉八雲はホームレス同然の彼に、本の裁断機の吐き出す紙屑のベッドを与えてくれたヘンリー・ワトキンに宛てて、彼の許を離れた後も永きに渡って人懐っこい手紙を書き送っている。手紙はある時期は「シンシナティ・コマーシャル」社の便箋に変わりもする。シンシナティを離れた後も書簡は続く。文面はユーモアに満ちたものが多いが、最初の結婚相手であるアフリカ系女性マティについてのデリケートな言及箇所は、書簡の公開を許したワトキンの意向なのか編集者の配慮なのか削除されてもいた。その結果、深刻な箇所が少ないが故にこの書簡集は八雲の資質の一つである、ややブラックなユーモアを全体の印象として感じさせる。

だが、もう一つ、このワトキン宛の書簡に特長的なのはそこに描かれた八雲の自画像である。

八雲はシンシナティ時代、自身のことを「グール」などとカリカチュアライズして形容したが、ワトキン宛書簡での自画像は文字通り「画」なのである。ワトキンは八雲をRaven、大からすという愛称で呼んでいたという。八雲が愛読していたエドガー・アラン・ポーの詩のタイトルに因んでいると同時に、黒髪で肌が浅黒いことを比喩した愛称だった。髪と肌の色からも八雲がシンシナティの白人社会では異端であったことが改めてわかる。その愛称にちなみ八雲はワトキンへの手紙に大からすの絵を書いた[図1]。それ故、刊行された書簡集は『Letters from the Raven,(大からすの手紙)』(一九〇七年)と題されている。

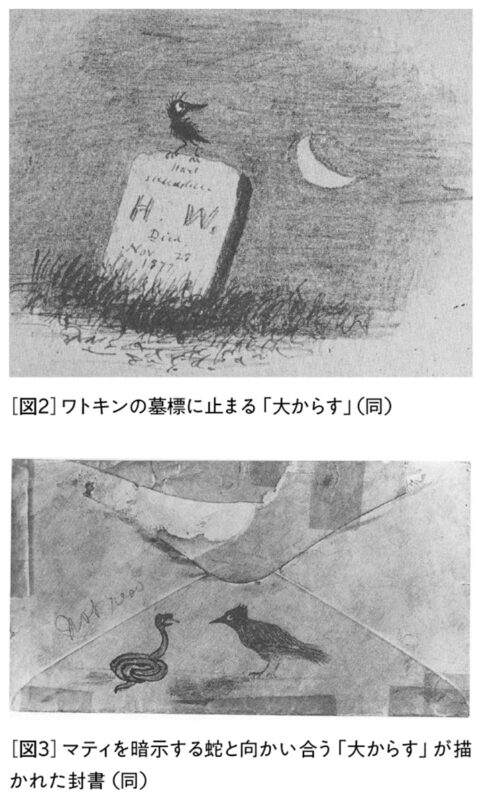

ワトキンはケルト系の移民とも言われ、ならば八雲の乳母と同じ文化的バックボーンを持つが、さて、八雲の書き送った一群の自画像はケルト的かといえばいささか疑問である。八雲は自身を大からすに描くだけでなく自身の心象をこの大からすに常に託した。シンシナティを離れ、ニューオリンズで手持ちの金が少なくなり、無心の手紙を送るも返事がないとワトキンの墓標を描き大からすを留まらせたり[図2]、あるいはマティとの結婚で周囲から理解を得られなかった故なのか、ワトキンの心臓を大からすがつついている絵が添えられもする。それだけでなく金銭に困っている時は大からすはやせ細っていたり、マティに比えたとされる蛇と対峙してその関係がこじれていたことを暗示させる絵もある[図3]。このように大からすの絵は八雲の容姿だけでなく自らの置かれている状況をカリカチュアライズしているのである。

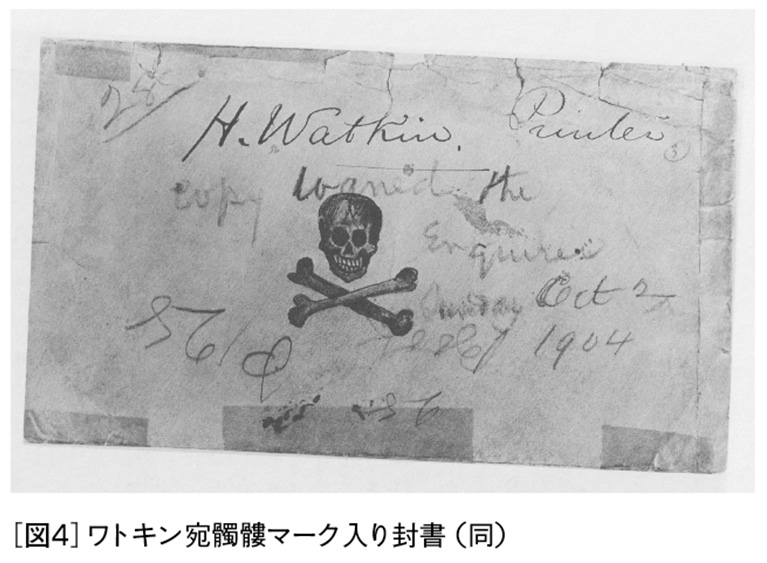

それにしてもポーの詩に由来する大からすだけでなく、墓標、血のしたたる心臓、大からすの替りに髑髏が描かれた封書[図4]もあるがこれらの表象は八雲の中のいかなる世界線に属していたのだろうか。

ワトキンは八雲がよほど愛しかったのか、晩年までこれらの手紙や絵を大切に保管していたのだが、そのイラストレーションのモチーフは八雲の文章から受ける印象といささか解離していることに気がつくだろう。まだ二〇代の青年でありワトキンに対し息子のように甘えているのだろうがそれにしてもひどく幼い印象がある。子供じみている、と言ってもいい。

この大からすの自画像だが、カリカチュアという言い方をしたが、むしろキャラクターに近い。焼死体をレンズで覗き込み、墓所を掘り返し、実在は不明の関節結合士の許で人体標本の造り方を取材した時期を含む形で手紙は書かれている。八雲のイラストのモチーフである墓所や人骨や血のしたたる心臓などその新聞記事の主題とも重なるが同時にユーモアに満ちている。だからこの大からすのイラストはこの時期の八雲の文章を読む補助線にもなる。八雲の単体では猟奇的ともとれる記事が、実は虚実の曖昧な都市伝説的水位に最後は収斂していく構成であったことを考えあわせた時、八雲にとって怪奇的な事象へのカリカチュア的な距離感がやはりあることがうかがえる。その意味でポーの詩が出自である大からすも含め来日後、帝大で改めて論じることになる恐怖小説の定番のギミックがこの時、既にキャラクター的な表現の対象となっていることは八雲の描く「恐怖」を考える上で思いの他重要だ。

その八雲だが、来日直後には原稿を買い取ってくれるはずの出版社と絶縁、一八九〇年、島根県松江でまず尋常中学及び師範学校の英語教師の職を得る。節と出会うのはこの時期である。

その後一八九一年、熊本の第五高等中学校に赴任、ちなみに同校の校長は姿三四郎のモデルになった人物の師である嘉納治五郎である。東京帝国大学の講師としての辞令が出るのは実に来日してから六年後、一八九六年の九月である。

ディオダディ荘の怪奇談義

さて八雲は帝大で英文学の講義を持つわけだがメアリー・シェリーの小説『フランケンシュタイン 現代のプロメテウス』について幾度か言及している。八雲の授業はエドガー・アラン・ポーに丹念な解説をするなど、怪奇小説への言及が丁寧になされている印象がある。それは著述家として名を成しつつあった八雲が文学史における自身の居場所を探している印象でもある。だから八雲の講義はその作者に自身を何らかの形で仮託していることが少なくない。

八雲の後任として当初は反発した夏目漱石の講義をいざ受講すると、学生たちはその文学理論に衝撃を受けたと言われるが、八雲の講義は対照的にある種の私語りであり、その意味では若い学生の共感を得易かった側面があるのではないか。

八雲の英文学史における『フランケンシュタイン』への言及はまとまったものとしては二度確認できる。そのうち一つは手短ではあるが以下のようなものだ。

それはシェリー夫人 Mrs. Percy Shelley(一七九七─一八五一)の『フランケンシュタイン』Frankenstein(一八一八)である。作者はシェリーの二度目の妻で、ウィリアム・ゴドウィンの娘である。イタリアに滞在しているとき、バイロンとマシュー・ルイスとシェリーとシェリー夫人が集まって、みんなで一つずつこわい話を書こうではないかということになった。が約束を守ったのは二人だけ、ルイスとシェリー夫人だけだった。シェリー夫人の話は、フランケンシュタインという名の若い学生の話である。彼は化学によって人間を作る方法を発見した。美しい人間を作ろうとしたが、おそろしい容貌の怪物きり作れなかった。この話は教訓話として成功している。この教訓のためにもこれはいつまでも読まれ続けるにちがいない。(野中涼・野中恵子訳「群小説家」『ラフカディオ・ハーン著作集 第一二巻 英文学史Ⅱ』恒文社、一九八二年)

八雲は講義の中で二年連続して「恐怖ロマンス」についての講義をしている。前ヴィクトリア朝時代の「偉大な作家たち」としてディケンズやサッカレイら四人に言及した後の流れで、恐怖ロマンスや軍隊小説、海洋小説といった今で言うならジャンル小説の出自とも言える領域に言及したのだ。そして「二流作家」であってもこれらの潮流を代表する作家の一人として、恐怖ロマンスの古典としての小説『フランケンシュタイン』と作者であるメアリー・シェリーを位置付ける。

この「二流作家」であり、ジャンル小説であり、しかし「古典」でもあるという評価の屈託にやはり八雲の自身の作品への自負が垣間見える。

だが興味深いのはその言及の具体的内容である。八雲の研究者の間ではこの作品への評価が「教訓」でしかないことへの困惑から小さな論争がありもしたが、その真意は後に考えるとしてやはり注目すべきはその言及がいわゆる「ディオダディ荘の怪奇談義」に終始していることだ。

この挿話は恐怖小説のファンには広く知られ、映画『フランケンシュタイン』(一九三二年)の続編であるジェイムズ・ホエール監督の『フランケンシュタインの花嫁』(一九三五年)の冒険で描かれて以降[図5]、この文学史上の挿話は繰り返し映画の題材となっている。神話化されているといっても過言でない。

八雲の『フランケンシュタイン』への関心は何よりこの一夜の怪談会にあった印象である。

『フランケンシュタイン』についてもう少し長い言及がある講義は『英文学畸人列伝』の中の「マンク・ルイスと〈恐怖・ミステリー派〉」という回においてである。やはり帝大英文科での講義であり、この講義全体の中で扱われたウィリアム・ブレイクを含め当時は周縁的な、しかし今では文学史に正当に位置付けられた作家たちが先駆的に評価されているとされる。

タイトルにある「マンク・ルイス」とはゴシック小説の代表的作家の一人マシュー・グレゴリー・ルイスの異名で彼が名を成した小説『マンク』(一七九六年)にちなんでいる。この小説は聖職者による肉欲や殺人や黒魔術といったあらゆる反道徳的なふるまいが修道院、そして地下墓地や古城といったゴシック小説定番の舞台で繰り広げられるもので、初版は匿名で出版されたがその反響の大きさに再販以降は実名で出版されマンク・ルイスの異名で呼ばれるようになった。

八雲はカソリック系の外国人教師のいる帝大でこの反道徳的小説を論じたわけで、彼が帝大退任の時にはカソリック系外国人の同僚の一部から排斥の動きがあったのもこのあたりにも遠因はあったかもしれない。しかし八雲はルイスの重要性を一八世紀から一九世紀にかけての恐怖とミステリーの小説の歴史の中で、それは或る意味最大の賛辞ではあるのだろうが「最も異常な人物」と評する。

その上で、ルイスの最大の功績として以下のように記すのである。

しかし、わたしたちがルイスに感謝しなければならないのは、ルイス自身の仕事のためというより、ほかの人の仕事のためである。イタリアでバイロン、シェリー、シェリー夫人に会ったルイスは、それぞれに何らかの恐ろしい物語を一つ書かないかともちかけ、三人をその気にさせた。おかげで、バイロンは今ではめったに見かけることのない『吸血鬼』という散文物語を書いたし、シェリー夫人は一種の世界的古典となった一冊の書物を書いたが、この書物はほとんどすべての言語に翻訳され、何千人もの人に使われる直喩や比喩や芸術的主題を提供することになった。つまり『フランケンシュタイン』という物語のことだ。ルイスがいなかったら、この非凡な物語はけっして生まれなかったろう。(由良君美・門脇由紀子訳「マンク・ルイスと〈恐怖・ミステリー派〉」『ラフカディオ・ハーン著作集 第一〇巻 英文学畸人列伝他』恒文社、一九八七年)

やはりディオダディ荘の一夜に言及して、ルイスの存在なしではメアリーは小説『フランケンシュタイン』を書くことはなかっただろうとその文学史にもたらした影響力を最大限に賛えている。

しかしホラー小説のファンであれば既に気付いているはずだが、八雲のディオダディ荘での一夜の記述は現在の定説に比すと正確さを欠く。まず一同が集まったのはイタリアではなくスイスである。イタリアに入る時の経由地としてスイスは知られていたしシェリーらはスイス滞在後イタリアに移動もする。そのあたりから場所の錯誤があったのか、とにかくバイロン卿の滞在先はスイス・レマン湖畔のディオダディ荘であった。私生活上の問題を抱えイギリスから逃げ出したパーシー・ビッシェ・シェリーは、この時はまだ「シェリー夫人」ではなかったメアリー・ゴドウィン、そしてメアリーの義妹でバイロンの愛人でもあったクレア・クレアモントとともにバイロン卿の許に転がり込む。そこには既に医師でバイロンの同性愛の恋人ともされるジョン・ウィリアム・ポリドリがいた。

それがディオダディ荘の一夜に居あわせた顔ぶれで、ルイスはいなかった。ディオダディ荘にはルイスも訪れたことがあるとされているが、「一夜」のメンバーではない。

その年は前年一八一五年四月のインドネシア・スンバワ島での火山大噴火の火山灰の影響で「噴火の冬」と呼ばれた一年だった。冷夏で雨も多かった。そのあたりもこの一夜を神話めいたものにしている。

その一夜の情景の詳細は多くの研究者によって再現されているが、ここでは八雲の猟奇に呼応していた佐藤春夫の文章から引用したい。佐藤は八雲の『英文学畸人列伝』への言及から説き起こしつつ一夜をこう描く。

ある晩の事、バイロン、シェリ、ポリドオリにゴドインの娘二人が加わった五人の一座で独逸種の「ファンタスマゴリアナ」といった怪談小説の話などが出て、一切り怪談ばなしが栄えた折バイロン改って当代湖畔派の大詩人コオリッヂの逸編当時なお未発表である「クリスタベル」の初節を巧みに誦読した。その鬼気啾々人に迫る妖異の詩品に感動してか、シェリは矢庭にツト起ち上ると部屋を逃げ出してしまった。と、ポリドオリもバイロンもつづいてドヤドヤ部屋を出てシェリの跡を追ってみると、彼はマントルピイスに凭れかかって額からは冷汗を滴らして顔色が真青に変わっている。で色々と介抱してやり、何で一体そう驚いたのかと訊くと、あの時シェリは女が胸のあたりに目のついている幻像を描いて急に怖ろしくなったのだとかで(原著中略)その後で話の序に一座の面々が怪談を一章ずつ是非とも書こうじゃないかという事になり引受けたのはバイロンとポリドオリとゴドイン嬢と三人で嬢のが上記の「フランケンシュタイン」、ポリドオリのがバイロン卿作で喧伝された例の作である。(佐藤春夫「吸血鬼」『犯罪公論』一九三二年一月号、四六書院)

「ゴドインの二人の娘」とはメアリーとクレアが政治評論学で無政府主義を唱えたウィリアム・ゴドウィンの娘であることを指している。そして「例の作」と記されているのが、当初はバイロン作として出版されたポリドリの著作『吸血鬼』(一八一九年)を指す。メアリーの『フランケンシュタイン』も初版は夫の前書きのみでメアリーの名は無く、シェリーの著作と錯誤される体裁だった。バイロンはこの一夜に吸血鬼をモチーフとした詩を書いてもいるが、ディオダディ荘の一夜が神話的であるのは「フランケンシュタイン」と「吸血鬼」という怪奇小説の二大キャラクターがそこで誕生したからで、更にルイスが居あわせれば、もう一作『マンク』もそこに加わり神話としては申し分ないのだが、残念ながら史実ではないようだ。

八雲の誤解が何故生じたのかは書誌学的な検証も可能だろうがぼくの手には余る。これについては八雲の訳者であり博学な平井呈一はルイスの関与を主張していて、こちらの説が強い時期もどうやらあった印象ではある。八雲が参照した説に言及した文献が恐らくはあるのだろう。

この一夜については初版に寄せた夫シェリーの「序」で「一八一六年の夏」「ジュネーヴの郊外」で「筆者のふたりの友人と筆者自身」が「超自然的なできごとに基づく話を、それぞれ書こうと、相談」がまとまったと言及したことで最初から知られていた。しかしメアリーの存在を曖昧にするためか、「友人」の固有名詞は言及されていない。再版ではメアリーの「はしがき」が新たに書かれ、そこにいたのは四人でメアリーと夫シェリー、バイロン、そしてポリドリであったと明らかにされる。だがルイス参加説をもとに『フランケンシュタイン』誕生を最大の文学的貢献にされてしまった八雲のルイス論は二つの点で興味深い。

一つはルイスの来歴についての言及、そしてもう一つはルイス論であるはずのこの講義がメアリー・シェリーの作家論が中心となってしまっている点である。

このねじれは一体何故なのか。

まず、ルイスの生い立ちについて八雲は詳細に述べる。八雲によればルイスは「西インド諸島の荘園」所有者を父としたが父母は離婚することになる。そして以下の如き運命をたどる。

ルイス少年は父親と暮らすことを拒み、自分の全生涯を母親を幸せにするために捧げる決心をした。とても小柄な少年で、その後も一生涯、驚くほど小柄のままであった。だが、ルイスは非常な勇気と機知とエネルギーの持ち主で、十九歳のときには『東インド人』という舞台劇を書き上げ、この脚本は受け入れられ、上演された。ルイスはこの劇や他のものを、母親の生活を助けるためにだけ書いた。(中略)二十歳のとき、ルイスはそら恐ろしい物語を書き、文学者仲間で有名になったのはもちろん、バイロンの詩でも有名になり、これによって「マンク・ルイス」という渾名を得た(由良君美他訳「マンク・ルイスと〈恐怖・ミステリー派〉」、前掲書)

「バイロンの詩で有名に」とはバイロンが風刺詩の中でルイスに言及したことを指す。「西インド諸島」という八雲の文学的転換の地の出身というのは偶然の符合だが、それ以外の八雲の来歴との一致がやはり気になる。父と母が別れ、そして母を支え、母のために作家として成功するというストーリーは八雲の果たせなかった願望にも聞こえる。「小柄な少年」「驚くほど小柄のまま」と自身と共通のその身体的特徴を強調するあたりに何よりもそれを感じる。ルイスは最終的には父の荘園を相続するが、それも大叔母の破産で全てを失いロンドンでホームレス同然となる八雲の運命とは正反対であり、いわば可能世界としての自分をルイスに重ねている印象だ。

だが、八雲はルイスについてわざわざ一項目を立て「異常」と賛えつつも、その作品については「評価すべき点は見出せない」ともする。ルイスの描く「しゃれこうべ、血、肉欲の塊のような怪物」など今は「哄笑」の対象でしかないとさえいう。

しかしこれは八雲の記者時代、彼が最初の注目を浴びた新聞記事のモチーフでもある。そう考えると、これはルイスへの批判というよりは八雲が自身を「グール」やポー由来の「大からす」に比喩する類の自己卑下に近いように見える。やはりルイスに己を重ねているように思える。だから八雲はルイスを「一生のうちに一度として恥ずべきことあるいは残酷なことをしたことのない人物」であると指摘し、そういう人物が反道徳的で猟奇的な小説を書いたことを強調もする。こういったルイスの倫理性の強調も八雲の自己言及ではないか。

そしてこのような怪奇趣味の小男がメアリーの文学的創造に寄与する。

それこそが八雲がルイスに己を重ね合わせ、見た夢ではないか。八雲がアンネッタやビスランドといった知的な女性たちに望んだ関係性ではないか。女性に文学的啓蒙を施すという八雲の自己像がルイスに投影されているとぼくには思える。

だとするとこのルイス論が半ばでメアリー・シェリー論に転じる理由もわかる。八雲はルイスの小説を評価に値しないという一方で「恐怖派が生み出したもののうちで、これに匹敵する他の作品はない」「すでに古典となった作品」とメアリーの『フランケンシュタイン』を評価する。メアリーへの評価はそのままルイスへの評価であり、知的女性の文学的メンターとしての自身の理想化でもある。

* * *

※この続きは『八雲と屍体 ゾンビから固有信仰へ』をお読みください。

本書では、八雲によるメアリ・シェリー、そして『フランケンシュタイン』への評価について、より深堀して紹介しています。

八雲と屍体 ゾンビから固有信仰へ

墓を掘り起こし八雲は思考する

八雲が記した数々の“死”と“屍”、「物語をねだる者」と「語り部」たち、レキシントンの古屋敷を舞台に語られた幽霊譚、ディオダティ荘の夜を彩る怪奇談義、前世の記憶を持つ少年・勝五郎の転生、火星に運河を見つけた男・パーシヴァル・ローウェルとの出会い…

小泉八雲を彩るエピソードはあまりに刺激的でファンタジーじみている。しかし、それらは果たして「真実」なのか──

大塚英志の決定版・八雲論。

初めて小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)に触れる読者に捧ぐ、八雲と八雲の物語を愉しむための必読書。

各書店・電子書店にて大好評発売中!

筆者について

おおつか・えいじ。国際日本文化研究センター教授。まんが原作者。

著書に『手塚治虫と戦時下メディア理論 文化工作・記録映画・機械芸術』(星海社、2018年)、『大政翼賛会のメディアミックス『翼賛一家』と参加するファシズム』(平凡社、2018年)、『大東亜共栄圏のクールジャパン「協働」する文化工作』(集英社新書、2022年)、『「暮し」のファシズム ――戦争は「新しい生活様式」の顔をしてやってきた』(筑摩選書、2021年)、『シン・論 おたくとアヴァンギャルド』(太田出版、2022年)、『木島日記 うつろ舟』『北神伝綺』『北神伝綺 妹の力』(いずれも星海社、2022年)など。

現在の研究テーマは戦時下のメディア理論と文化工作。