キャリアの初期から近い場所でアニメに携わり、大きな仕事を成し得た富野由悠季と安彦良和。そんな間柄のふたりだからこそ、互いに理解できることがある――。安彦良和は、富野由悠季という映像作家をどのように見てきたのか?

7月26日発売の『CONTINUE SPECIAL Gのレコンギスタ』では、安彦良和にインタビューを敢行。富野由悠季について、ふたりの関わり合いや思い出を交えて、その日々を振り返ってもらった。

ここでは特別にその一部をお見せいたします。

キャリア初期から見える苦労人としての富野由悠季

──安彦さんが富野さんと初めてお仕事されたのは1975年の『勇者ライディーン』になるんでしょうか?

安彦 そうだね。直接一緒に仕事をしたのは『ライディーン』が最初だった。ただ、富野氏が切ったコンテは、日本サンライズの前身になる創映社時代の前にも見たことがあった。虫プロダクション時代に最初に参加した『さすらいの太陽』(1971年)という作品のときにも、富野コンテを見ていたと思う。富野氏は当時から、本当に業界で有名になるくらいコンテをいっぱい切っていたから。どこに行っても富野コンテがあったというくらいでね(笑)。だから、その頃からお顔も見ていたと思うよ。

──その当時は、スタジオで交流するようなことはあったんですか?

安彦 あの頃は、演出家と交流することはなかったね。ただ、当時から富野コンテの印象はあんまり良くなかったですよ。その理由は、作画に対する要求が面倒くさいから(笑)。コンテにはお遊び的な要素が多く書かれていて、「この人、真面目にやっているのかな?」という部分もちょっとあって。当時は、「1話の作画枚数は3千枚でやれ」とか、そういう時代だから。作画枚数に余裕はないし、そこにお遊び的な要素を入れるとちょっと軽い印象があるわけですよ。手間が増えるこっちの身にもなってくれよというね。

例え話で言うと、ロボットがバトルをしていると、手前にある民家からおばちゃんが出てきて「家が壊れるからあっちでやれ!」とか言って怒っている……というようなコンテを切るわけですよ。重要なのはロボットのバトルなのに、アニメーターは当然ながらこのおばちゃんにも芝居をつけなくちゃならないし、手間が増える。だから、作画関係には好かれないんですよ。

──作画する側からすると「面倒なコンテが来たな」となってしまうわけですね。

安彦 『ライディーン』でも『機動戦士ガンダム』でもそういうのがあったので、ちょっと悪いなと思いつつも作画打ち合わせで随分と削らせてもらったんですよ。「ここに何か面倒くさいことが書いてあるけど、これはやらなくていいよ」と指示して。この手のことは結構やってましたね。こっちも、コンテを見て、何が大事で何が遊びかわかっているので、後から「何であの表現切った」とは言われなかったですね。俺はいままで富野氏からあんまり褒められた覚えがないんだけど、褒められたと記憶していることがひとつあって。「安彦くんは枚数の使い方が上手いよ」って言われたことがあったんです。きっと、作画関係でそういう調整をしているからなんだろうけど(笑)。「あの野郎、勝手に省きやがって」というようなことは言われたことはなかったね。

──そうしたやり取りが当時はあったんですね。

安彦 当時、俺は演出家になりたかったんですよ。アニメーターはできることなら卒業したくて。だから高橋良輔さんが監督をしていた『ゼロテスター』(1973年)という作品に参加したときに、自分からアピールして絵コンテを切らせてもらって。でも、絵コンテを切るだけだと、絵コンテも切れる原画マンになるので、その後の処理もやりたいとなる。演出から編集までやれて演出家だから。そのためにはサンライズだけで仕事をもらっているのはダメだと思って、竜の子プロダクション(現タツノコプロ)のほうで1話だけ『みなしごハッチ』の処理をやらせてもらったことがあって。当時は、富野氏もサンライズとタツノコと、その他も含めて3~4社の仕事を常に掛け持ちしていて。そのときにタツノコで偶然、富野氏に会ったんですよ。すると富野氏から「安彦くん、バカだね。アニメーターが一番いいんだよ」って言われて。

──あははは、富野さんから直々に(笑)。

安彦 でも、実際にそうだったんですよ。演出料というのは当時はすごく安くて。1本やると10万円くらい。でも、絵コンテから撮影出し、編集まで全部やるってことで、3カ月くらいかけて1本の計算になる。それで10万円。だから、大変だし処理なんかなるべくならやりたくないですよね。それに比べると、作画では原画料が半パートで当時だと20万円。だから、「アニメーターが一番いい」って言いたくなるのもわかる。

富野氏と言えば、「コンテ千本切り」が有名で。いままで切ってきたコンテの数は千本くらいあるというね。さらに、コンテ1本を3日で切ったとかね。それをみんな伝説のように言うけど、3日で切るくらいは俺だってできる。でも、絶対に真似ができなかったのは、コンテを切るだけじゃなくて、処理までやるってこと。コンテを切って逃げるのではなく、そのあとの作業も全部やっていたというのが、とにかくすごい。それも、サンライズ1社じゃなくて、3社も4社も股にかけてやっていた。それは本当に「スーパー」ですよ。神出鬼没というか、各制作会社に風のように来て、風のように去っていく。そういう仕事をしていた。

──まさに、スーパー演出家。

安彦 だから、めちゃくちゃ苦労しているわけですよ。タツノコプロに行くのは国分寺線に乗らなくちゃならなかったんだけど、当時はすごく不便で1本逃すと20分~30分は電車が来なくて。だから、タツノコに行くと半日潰れちゃう。俺なんかは内職として仕事しているから、タツノコに行ってもサンライズに行っても怒られるし、キツかったですよ。結局、それだけ苦労しても俺はタツノコで1本もコンテを切らせてもらえなくて終わり。「もう仕事ないから、来なくていいよ」と言われて。そういう時代に、彼は便利屋のごとくあちこちでたくさん仕事をして、苦労して、凌いで業界を渡ってきた。だから、作品のいろんなところで苦労人の味が出ているというか。味も出るし、ちょっとした僻みも作品に出るんですよ。苦労すると、人間は屈折してくるから。そこがまた味になったり、欠点になったりしているのがいいんだよね。

間近で見た「勝負をかけた姿」と「やり続ける」ということ

──安彦さんは、富野さんのそういう部分を評価しているんですね。

安彦 そうだね。いまは偉くなって文化功労者にも選ばれて、神様みたいな扱いになっているけど、昔の苦労人の富野氏を知っている人間はどんどん少なくなってきているんだよね。ただ、苦労人だった頃を含めてこそ、富野由悠季という人間だという気がする。まさか、あの富野氏が文化功労者になるとは、同世代のアニメ関係者は誰も思っていなかったんじゃないかな。

──当時の評価としては、数はすごくこなすけど、突出した部分では評価されてなかったということですか?

安彦 本当に便利屋扱いでね。コンテも早いし、処理もやるし、文句も言わないで仕事をバリバリとやっている。そういう人だった。『ライディーン』に関しても、富野氏は企画のときには入ってなかったから。それで、なかなか監督が決まらなくて、「安彦ちゃん、監督やらないか?」ってこっちにまで振られるほどでね。その後に、富野氏に決まったと聞いたから、そのときは「意外な人になったな」と思ったんだよね。それ以前は、仕事の印象から「なんか軽めの人なのかな」って思っていたんだけど、『ライディーン』からちょっと感じが変わって。何か勝負をかけているな、この人は……という気がしたね。当時、富野氏はスタジオに奥さんが作られたお弁当を持ってきていたんだけど、普通の弁当箱ではなくて保温できるタイプの弁当で。奥さんも一生懸命に協力されてるんだ……という部分も含めて、「この人は、この仕事に本気なんだ」って弁当を見たときに思ったんだよね。

──実際に、入れ込んだ仕事をされていたんですか?

安彦 案の定、『ライディーン』の監督としては、軽い富野氏じゃなくて、ちょっと冗談じゃないよと思うくらいにのめり込んだ富野氏で。はっきり言って、そののめり込み具合は、かなり迷惑だったんだよね。

──迷惑というのは、コンテのカロリーが高いという感じだったんでしょうか?

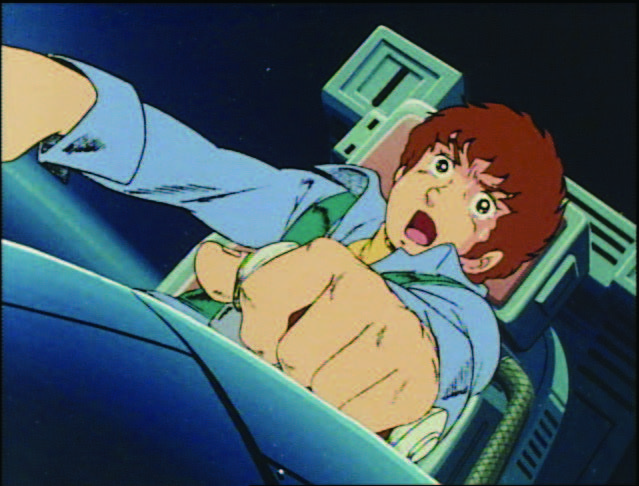

安彦 もともと富野氏のコンテはしつこいし、さっき言ったようなおばちゃんも出て来たりする。ロボットものっていうから、俺は作画監督としてそんなものはどうとでもなると高をくくっていたんですよ。ロボットの見せ方だって、腕が飛んだり、武器が飛んだりして、バストショットの切り替えくらいで大体済むだろうと。必殺技はバンクで見せて、爆発は置き換えでね。だから、まあ大したことはしないで済むと思っていたら、上がってきたコンテでは、いきなりロボットに取っ組み合いをさせて、相手に顔を踏んづけられたりするわけですよ。そもそもライディーンは、そんな取っ組み合いができるデザインになってなくて、ヒザは曲がらないし、踵だってないから。だから、原画も「描けません」って根をあげるし。こんなコンテを毎回やれるの? って感じでね。

──30分のロボットものとしては、要求してくる要素が多いわけですね。

安彦 大変でしたね。真面目な原画さんがひとりいて、一生懸命やってくれたんだけど、何本目かやるうちに、だんだん髪が白くなってきて。そういうストレスをかけるくらい大変で。「そんなコンテはどうなのよ?」という感じで。そんなことをしているうちに、テレビ局から横槍というか苦情が入って、六本木に呼びつけられてね。「ご苦労さん」とか言われて労ってもらえるのかと思ったら、局側のプロデューサーから「面白くない」って言われてね。「何とかしてくれないと困る」とか言ってきて。

そのとき、俺と富野氏と、あと一緒にプロデューサーが局に行っていたんだけど、この人がイエスマンで、局側からの文句に対して「ごもっとも」ですって言って。俺のほうを見ながら「できるな?」って言うわけですよ。こっちはトイレに行く時間も惜しんでやっているのに、その言い方はないだろうと思っていたから、「できません!」って局のプロデューサーの前で言ってやった。でも、その場で富野氏は、ほとんど無言ですよ。何も言わない。でも、帰ったら編集が終わってたフィルムをリールにかけて、またひとりで黙々と編集し直している。1回捨てた部分とか引っ張り出してね。ここまでやるのかと。俺なら「やめてやらぁ」ってその場で降りて、それで終わりだったと思うよ。でも、富野氏はやり続けてね。でも、その挙げ句、富野氏は2クールで監督から降ろされることになった。普通なら、少なくともそこで辞めるよね。「もういいや」って。

──仕事を認められないと思ったら、辞めてもおかしくないですね。

安彦 それでも『ライディーン』に関わるのを辞めないで、新しく監督になった長浜忠夫さんの下でヒラの演出として各話の演出をやっていて。本音じゃないと思うけど「いろいろ勉強になりました」って言うわけですよ。いまの神様のようになった富野氏から見たら信じられないけど。そんな中で、「これが世の中だよ、安彦ちゃん」って言われて。だからやっぱり苦労人なんですよ。すごいよね。そこから、いまのあのポジションまで行ったわけだからね。

* * *

※この続きは、7月26日発売の『CONTINUE SPECIAL Gのレコンギスタ』にてお読みいただけます。

本書では、安彦良和へのインタビューの他に、富野由悠季、石井マーク(ベルリ・ゼナム役)、吉田健一(キャラクターデザイン)、中村正人(DREAMS COME TRUE)のインタビューや、マンガ家・田中圭一による書下ろしマンガを掲載。1冊丸ごと『Gのレコンギスタ』を大特集しています。

筆者について

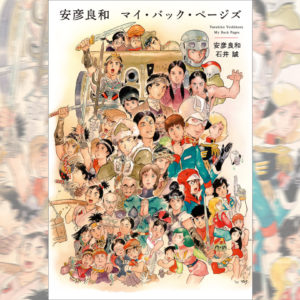

1947年生まれ。北海道出身。1970年からアニメーターとして活躍。『宇宙戦艦ヤマト』(74年)、『勇者ライディーン』(76年)、『無敵超人ザンボット3』(77年)などに関わる。『機動戦士ガンダム』(79年)では、アニメーションディレクターとキャラクターデザインを担当し、画作りの中心として活躍。劇場用アニメ『クラッシャージョウ』(83年)で監督デビューする。その後89年から専業漫画家として活動を開始し、『ナムジ』『神武』などの日本の古代史や神話をベースにした作品から、『虹色のトロツキー』『王道の狗』など日本の近代史をもとにしたものなど、歴史を題材にした作品を多く手掛けている。2001年から『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』の連載をスタート。10年にわたる連載終了後、アニメ化。現在『月刊アフタヌーン』にて『乾と巽-ザバイカル戦記-』を連載中。2022年6月には待望の監督作『機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島』が公開された。

1971年生まれ。茨城県出身。アニメ、映画、特撮、ホビー、ミリタリーなどのジャンルで活動中のフリーライター・編集者。アニメ作品のパッケージ用ブックレット、映画パンフレット、ムック本などの執筆や編集・構成。雑誌などで、映画レビューや映画解説、模型解説、インタビュー記事などを手掛けている。著書に『マスターグレード ガンプラのイズム』(太田出版)、『機動戦士ガンダムの演説から学ぶ人心掌握術』(集英社・共著)、『不肖・秋山優花里の戦車映画講座』(廣済堂出版・共著)などがある。