ミュージアム研究者・小森真樹さんが2024年5月から11ヶ月、ヨーロッパとアメリカなど世界各地のミュージアムを対象としたフィールドワークをもとに更新していく連載「ミュージアムで迷子になる」。

古代から現代までの美術品、考古標本、動物や植物、はては人体など、さまざまなものが収集・展示されるミュージアムからは、思いがけない社会や歴史の姿が見えてくるかもしれません。今回迷子になるのはロックバンド・オアシスを生んだ土地、マンチェスターのミュージアムです。

オアシスにスミス、ストーンローゼズ。マンチェスターは90sのブリットポップ・シーンを形作ってきた。ファンの聖地巡礼も盛んでガイドツアーが50ポンドくらいから。ハシエンダやボードウォークなど伝説のナイトクラブの跡地には人々が見学に来ている。リアムとノエルのギャラガー兄弟が育った生家は郊外のバーネッジにあって、セントラルからもバスで30分もすれば着く。

そういえば、僕の祖父母が住んでいた岡山の小さな街津山にはB’zの稲葉氏の実家があり、母が営む化粧品屋へはファンがひっきりなしに訪れていることを思い出した。オアシス初期バーネッジ時代の名曲シェイカーメイカーに登場するレコ屋とか、行きつけだったという楽器屋なんかも観光客が押しかけている。おかげで商売繁盛なんだろうか。

ワーキングクラスのヒーロー“働きバチ”

リバプールのビートルズと、マンチェスターのオアシス。ワーキングクラスのヒーローたち。両都市は北西イングランド地方の二大都市で、製造産業からサービス産業へと舵を切ったポスト工業都市だ。マンチェスターを筆頭に北部イングランドの主要都市では植民地から来る綿による繊維産業が興り、産業革命を労働者階級が支えた。「ワーキングクラス(労働者階級)」は、第三次産業路線で都市が観光地化するなかで住民のアイデンティティとなり、都市イメージと結びつけて語られるようにもなった。

都市のアイデンティティ、階級間の対立が反逆の「ヒーロー」を生む。ジョン・レノンが歌った「ワーキングクラス・ヒーロー」は労働者階級が英雄であるわけないという強烈な皮肉だと思うが、彼が属したビートルズと、その後継オアシスという二つのヒーローは、二つの都市の表象を通じてヒーローとなった側面がある。また、エンゲルスがマルクスと出会い、主著『イギリスにおける労働者階級の状態』を書いたのはマンチェスターだ。労働者への取材を通して資本家による苛烈な搾取の構造を描き、資本主義の歪みを批判した。共産主義を育んだ思想家のヒーローもまた、都市の歴史のなかから現れたのである。

マンチェスターの公式アイコンは「働きバチ」。小さな働き者=労働者があつまれば大きな力になる、という意味だ。1842年ヴィクトリア朝の時代になって発明されたアイコンで、ストリート、パブ、公園やカフェメニューなど街中にハチたちが“飛び交って”いる。

パブでハチのタトゥーをしていた人からこんな話を聞いた。2017年マンチェスターではアリアナ・グランデのコンサート会場で爆破事件があり、犯人を含む23名が亡くなった。過激派組織イスラム国に関わる自爆テロ事件だと考えられている。

これに対してフットボールチーム、ミュージシャンや自治体まで街では様々な支援イベントが行われたらしい。タトゥーでファンドレイジングする支援策があったらしく、彼も事件後に入れたのだとか。働きバチは反テロのアイコンにもなったのだ。

ムーブメントの土台をつくる

マンチェスターにはワーキングクラスの歴史や文化資源も豊富だ。街の西部には「ワーキングクラス・ムーブメント・ライブラリ(労働者階級運動図書館Working Class Movement Library)」がある。荷物をホテルに置いて、自転車で向かう。中心部から割とすぐ。

元は共産党員の歴史家フロウ夫妻が個人蔵書を開放し、労働史を学ぶ研究者や学生が無料で利用できるようにしたものだ。後には慈善トラストになり、現在まで労働組合によって運営されている。

産業革命によって生まれた「労働者階級」に関する資料は、労働組合運動、協同組合運動、左派の社会運動の三分野に分けて収集されている。現在では三万冊を超える資料の分厚さは、イギリス国内最大級の労働史コレクションである。新聞雑誌図書など文書資料に限らず、パンフレットやチラシなどのエフェメラ類、写真や衣装・エンブレムなど物品類も多い。テーマも狭い意味での政治を超えて、小説や演劇、ペインティングや版画、詩歌や歌曲の音源など文化的な側面もカバーしている。

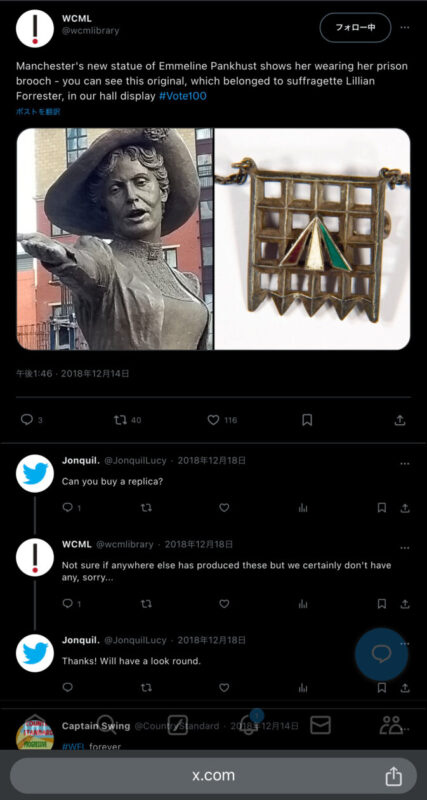

展示室には「ホロウェイ刑務所“監獄”ブローチ」がある。女性参政権活動家たちが、ホロウェイ女性刑務所に投獄された人物に対して与えた勲章だ。タイム誌の「二十世紀の偉大な百名」にも選ばれた女性参政権運動家エメリン・パンクハーストはマンチェスター生まれ。2015年の映画『未来を花束にして(Suffragette)』では、メリル・ストリープがその役を演じた(サフラジェットは、女性参政権活動家のこと)。

2018年パンクハースト像が市内に建てられたとき、図書館のX(旧ツイッター)は「像がつけたブローチの本物が見られますよ!」とポストした。ブローチをデザインしたのは、エメリンの娘でまた活動家として活躍したシルヴィアである。親娘はフェミニストのワーキングクラス・ヒーローである。ワーキングクラス・ムーブメント・ライブラリでは、反階級や反経済格差だけでなく、フェミニズムもコレクションの大きな一部門だ。

「労働者階級」や「社会運動」というテーマに絞って収集をすることは、労働者や社会運動について語られる歴史の土台を形づくることなのである。図書館の名前に「ムーブメント」とある。「歴史」とは文字通り「動き(movement)」である。そして「社会運動(movement)」が歴史をつくる。図書館(Library)・文書館(Archives)・ミュージアム(Gallery/Museum)――いわゆるGMLAの収集活動とは歴史語りの土台づくりであり、運動でもあるのだ。

ワーキングクラス・ムーブメント・ライブラリの友の会会員は年間36ポンド。ウェブページには「フレンドになって、ラディカルな読者になろう」とあり、その特典は「英国で最も優れた労働者階級のアーカイブを管理できること」「階級を政治の現場へ取り戻すことができる」こと、などなど。「私たちの活動を、ソーシャルメディアでフォローしたりシェアしたりして広めてください!」さらに目玉の会員特典として、「〔フェミニストとして活動するマンチェスター在住の女優〕マキシン・ピークが持っているこのトートバッグもプレゼント!」。とても楽しげに宣伝されている。

会員限定のラディカル・リーダーTシャツがいいなと思いながらも、ちょっとだけドネーションをして、お次はミュージアムへ。

ミュージアムが語る「一般人の歴史」

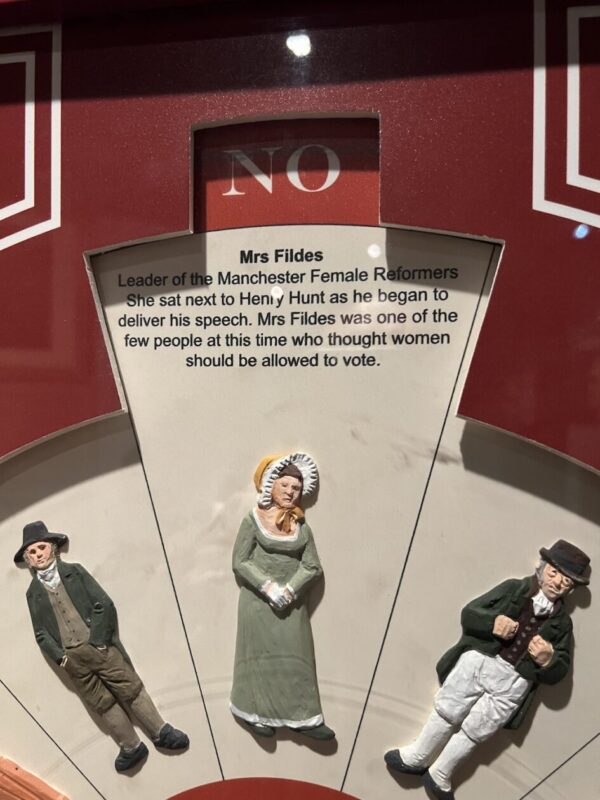

「一般人の歴史ミュージアムPeople’s History Museum」は、ライブラリより少し市街地寄りにある。イギリス市民革命から始まる、生まれながらの特権を持たない人々、すなわち「people=一般人」の歴史を、誰にでもわかるように伝えるミュージアム。表現の自由や参政権、女性やLGBTQや障害者などの権利と民主主義拡大の歴史、そしてそれらを求めた社会運動と弾圧の歴史が、平易な説明や体験型展示などでとてもアクセシブルにうまく語られている。

建築もまた、マンチェスターの街の歴史を生かした展示物だ。川沿いに面したミュージアムの建築は、1972年まで元は水力発電に使われていた工場跡地で、展示室からもその一部が見られるし、またガラス張りの建築は内側からアーウェル川自体を展示物として切り取っている。

このミュージアムで特徴的なのは、社会包摂的でアクセシブルな姿勢が随所に見られる点である。展示が“優しい”のだ。

展示の入り口には、点字ですべての展示が鑑賞できるよう冊子が置いてある。文字表記が拡大されたキャプション文の冊子や、色覚特性の人が色を調整するためのシートもある。社会包摂的なアプローチがこれほど似合い、これほど意義深いと思われるミュージアムもない。これらユニバーサルな展示デザインは、「身体」の観点での社会包摂である。

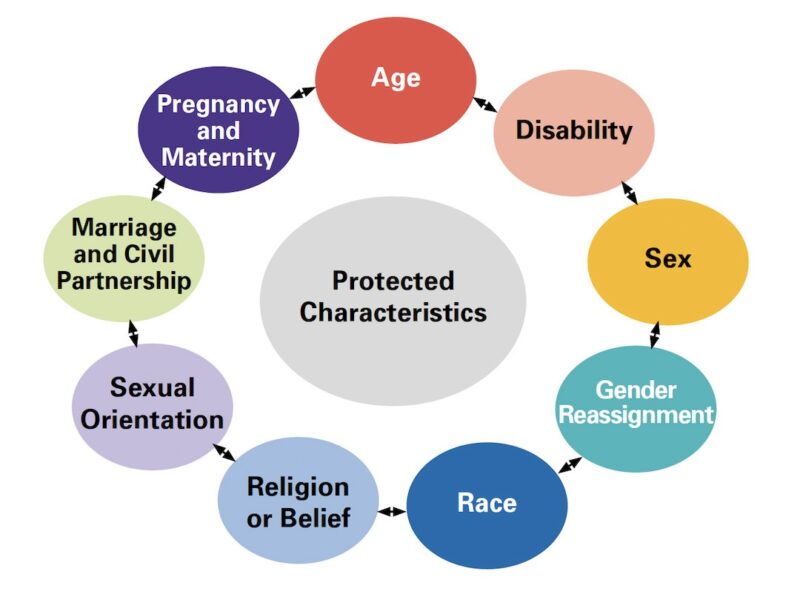

合理的調整(合理的配慮 reasonable adjustment)は、ミュージアムを含むすべてのイギリス国内機関が守るべきものとして法律で定められている。2010年の平等法(The Equality Act)では、保護されるべき特性を持つ人々が嫌がらせや差別を受けることを禁じ、公私にかかわらず組織やすべての個人は、障害者がサービスや雇用にアクセスできるよう、その施設を適合させる義務があるとされている[*1]。

「保護されるべき特性を持つ人々」とここで挙げられているのは、「年齢」「障害の有無」「性」「性別(ジェンダー)適合」「人種」「宗教または何を信じるか」「性的指向」「婚姻関係および市民パートナーシップ」「妊娠および出産」である。

一般人の歴史ミュージアムにかぎらずイギリスのミュージアムでは、とりわけ視覚・聴覚障害や車椅子などに対する合理的調整は実際によく見かける。「一般人の歴史」というテーマと相まって、このミュージアムでこうした施策が充実していることはいっそう意義深いようにも思える。さて、日本のミュージアムではどうか。日本社会の“すべての組織と個人”はどうだろうか。

このミュージアムは完全無料である。イギリスでは、大学やトラストなど運営母体の方針で特別展を除き入場無料のミュージアムが多い。労働党が推進した政策で2001年にすべての国立ミュージアムが無料化することになり、10年ほどでその入場者数は一・五倍へと増加した[*2]。ニューヨークのメトロポリタン美術館(2018年有償化が歴史的転換と話題になった)や近代美術館、パリのルーヴル美術館、アムステルダムのライクスミュージアム、トロントのロイヤル・オンタリオ博物館(変動制だ)、そして東京の国立博物館など他国の主要館は有料維持しているところも多い。

無料公開は、ミュージアムのテーマ「一般人の歴史」と併せて考えると、その意味に奥行きが生まれる。つまり、これは「経済」という観点からみた社会包摂と言えるのだ。どのような経済状況にある人にとってもアクセスができるということが、実際上はもちろんのこと、同時に象徴的な意味を持つ。「公共図書館が無料ではない」と聞くと違和感がある人が多いかもしれないけど、ミュージアムもまた、公共施設=パブリックに奉仕するための機関なのである[*3]。ここには社会が向かう未来像が描かれているのだ。

このミュージアムはグッズが楽しい。ラディカル・マグネット!とかPOPに書いて売ってる「Keep Left(左を維持)」は道路交通標識のデザインで、これは「left=左側通行/左派」とかけたシャレ。展示デザインや建築だけでなく、グッズの作り方まで、非常にポップだ。こういうやり方の社会運動なのである。

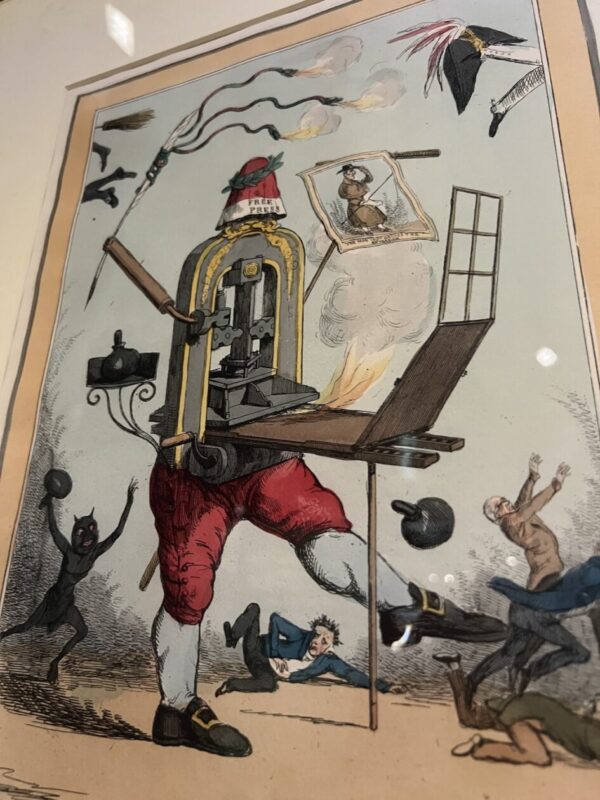

このポップさは展示物にも見られる。社会運動に使われたアイテムのデザイン、社会風刺のイラストなど、訴えている問題はシリアスであるが、しばしばシニカルにときにおかしく表現され、軽やかさが感じられる。この社会の政治文化に根ざしているのだなと感じる。つまり、展示室で語られる歴史とこのミュージアムは地続きなのである。「一般人」の暮らしの中に政治意識を育む文化が存在していること。こうした「楽しい政治」のあり方がミュージアムそして社会に見て取れる。

グッズの「Keep Left」に見られるように、このミュージアムは政治姿勢をハッキリと示している。潔くてすがすがしい。ミュージアムには対立する意見を持つ人も来るだろう。イギリス政治の仕組みを解説する箇所で「もちろん何を信じるかは自由だが」とある。この文言には、意見を押しつけることはしないがうやむやにするわけでもない、明確に態度を表明しつつ個人の選択の自由を尊重する姿勢が見て取れる。民主的な対話を目指すミュージアムの志向が表れている。

2001年までこのミュージアムは、National Museum of Labour Historyという名前であった。持たざる労働者たち、つまり「一般人」が歴史を変えてヒーローになった。革命や運動を牽引し、歴史に名を刻んだワーキングクラスのヒーローたちは、まさにヒーローになった「一般人」なのである。

イギリスの労働党は労働組合運動にルーツがある。左派の「労働党」と右派の「保守党」に分かれる二大政党制のイギリスでは、こうした歴史の語りが政治的な意味をもつことは明白だろう。展示とは誰かが語るひとつの「物語」なのだから、イデオロギーや主観が混じったり、ときには嘘や誇張が混じる。よく考えれば当然のことだ。それは公共の役割とはなにかをしっかり受け止め、それを自信を持って進めているという意味において、「一般人の歴史ミュージアム」は模範的なミュージアムである。

ワーキングクラス・ムーブメント・ライブラリと、ピープルズ・ヒストリー・ミュージアム。ワーキングクラスのヒーローは、ミュージアムやライブラリーでも生まれ育つのだ。それは“一般人”が未来へと書く/描く/つくる、ヒストリーのヒーローである。

[*1]文化芸術の分野で具体的な応用例から解説されている以下のガイドは、法制度からその具体的な使い方まで非常にわかりやすいので各種現場でも参考になる。ミュージアムなど文化機関関係者の方はぜひご活用ください。Jayne Earnscliffe in collaboration with Arts Council England, Building Access: A Good Practice Guide For Arts And Cultural Organisations (Arts Council England, March 29, 2021). https://www.artscouncil.org.uk/research-and-data/building-access

[*2]政府による総括。https://www.gov.uk/government/news/ten-years-of-free-museums–2 また、逆に無償政策批判は以下などがあるが、無償を維持してエリートたちが逆にその支配的な力を維持しているため、脱無償化による収入がミュージアムの民主化をもたらすという主張は興味深い。https://www.theartnewspaper.com/2024/04/29/why-british-museums-must-start-charging-entrance-fees

[*3]日本でも図書室サービスを有料化する事業が増えている。また地域によって事情が異なるが、たとえば以下はオランダの公共図書館の有料化について論じたもので興味深い。吉田右子『オランダ公共図書館の挑戦: サービスを有料にするのはなぜか?』新評論、2018。

【お知らせ】

当連載を収録した書籍『歴史修正ミュージアム』が待望の書籍化! 全国書店やAmazonなどの通販サイトで、2025年9月29日(月)より発売いたします。

筆者について

こもり・まさき 1982年岡山生まれ。武蔵大学人文学部准教授、立教大学アメリカ研究所所員、ウェルカムコレクション(ロンドン)及びテンプル大学歴史学部(フィラデルフィア)客員研究員。専門はアメリカ文化研究、ミュージアム研究。美術・映画批評、雑誌・展覧会・オルタナティブスペースなどの企画にも携わる。著書に、『楽しい政治』(講談社、近刊)、「『パブリック』ミュージアムから歴史を裏返す、美術品をポチって戦争の記憶に参加する──藤井光〈日本の戦争画〉展にみる『再演』と『販売』」(artscape、2024)、「ミュージアムで『キャンセルカルチャー』は起こったのか?」(『人文学会雑誌』武蔵大学人文学部、2024)、「共時間とコモンズ」(『広告』博報堂、2023)、「美術館の近代を〈遊び〉で逆なでする」(『あいちトリエンナーレ2019 ラーニング記録集』)。企画に、『かじこ|旅する場所の108日の記録』(2010)、「美大じゃない大学で美術展をつくる vol.1|藤井光〈日本の戦争美術 1946〉展を再演する」(2024)、ウェブマガジン〈-oid〉(2022-)など。連載「包摂するミュージアム」(しんぶん赤旗)も併せてどうぞ。https://masakikomori.com

![アートの入り口 美しいもの、世界の歩き方[ヨーロッパ編]](https://m.media-amazon.com/images/I/41NkPjv70ZL._SL160_.jpg)