ミュージアム研究者・小森真樹さんが2024年5月から11ヶ月かけて、ヨーロッパとアメリカなど世界各地のミュージアムを対象に行うフィールドワークをもとにした連載「ミュージアムで迷子になる」。

古代から現代までの美術品、考古標本、動物や植物、はては人体など、さまざまなものが収集・展示されるミュージアムからは、思いがけない社会や歴史の姿が見えてくるかもしれません。

ロンドンの東地区イーストロンドンは街のエッジ(端)で、切り裂きジャック事件からデヴィッド・リンチの『エレファント・マン』まで、エッジィ(先端的)で尖った想像力を喚起する場所として知られてきた。

もはや現代美術の権威ともいえるホワイトチャペルギャラリーや、ヴィクトリア朝時代に建てられ改装されショッピングモールとなったオールド・スピタルフィールズ・マーケットに見られるように、ジェントリフィケーションに伴いサブカルチュラルな側面は少し落ち着いたとも言えるが、それでも今なお、音楽や演劇、ストリートカルチャー、ブリュワリーやレストランなどのフードカルチャーからアーケードやアニメなどオタクカルチャー、アナーキズムなどアクティヴィズムからクィアカルチャーに至るまで、その地理的かつ文化的なエッジは生き続けている。

この夏に周辺のとある店でこの辺りで家を借りようかなと話しているときに聞いたが、人通りの多い駅前からすぐ裏の公園でさえクスリの売人がたむろしているので、“例えるなら、自分なら彼女を一人で家に残さないね”と注意されたことには驚いた。アンダーグラウンドな匂いは今なお残っている。

それはミュージアム文化も同様で、前回記事で紹介した子供博物館ヤング・ヴィクトリア&アルバート(過去記事「つくるを学ぶ子供博物館――ヤング・ヴィクトリア&アルバートを大人目線で読む」)のあるベスナル・グリーン周辺には、その他にも小さくも尖った展示やイベント施設が山ほどある。アブサンのバーを併設した「驚異の部屋」のミュージアムや、ノイズと即興音楽の聖地となっているライブハウス、ドラァグクイーンが盛り上げてくれる予約制のパーティ会場なんてのもある[1]。ヴィクトリア&アルバート美術館は現在、イーストロンドン部門を来年新たにオープンしようと計画中だ[2]。

女性器をテーマにしたヴァギナ博物館(Vagina Museum)は、イーストロンドンが誇るエッジィなミュージアムの筆頭だろう。以下では女性器について性教育をおこなう同館の展示から、性に関する“語りにくさ”から人々を解放する戦略について紹介しよう。

男性器のミュージアムはあって女性器のそれはない

ヴァギナ博物館の創設者フローレンス・シェクターは、バーミンガム大学で生物化学を学びサイエンスコミュニケーターとして働いていた。サイエンスコミュニケーターとは科学の専門的な知見をいかに社会にうまく伝える(コミュニケーションする)のかを様々に模索する職業で、博物館展示はその代表的なツールとなる。生物学の知識もある彼女は社会と学術のリエゾン(橋渡し)を行うこの仕事に取り組むなかで、その関心がミュージアムのプロジェクトへと結実した。

彼女が同館を立ち上げた問題意識には、なぜ男性だけ? という思いがあった。31歳のときのことだ。彼女はこう述べている。「アイスランドにはペニスの博物館(Iceland Phallological Museum)があるのに、ヴァギナの博物館は世界のどこにもないんです。だから私たちはそのバランスに対処するために設立しました」[3]。世界経済フォーラムによるジェンダーギャップ指数の四つの指標を例にとってみても、政治、経済、教育、健康……この世のメインストリームはあまねく「男の世界」である。ミュージアムも然り。性教育も然り。性器のミュージアムにもペニスを主題にしたものが先んじてしまったようだ。

さらに遡ると、YouTubeで動物のペニストップ10という冗談めいた動画を見かけた彼女はヴァギナトップ10を検索みたが、同じような動画は見つけられなかった。この事実を発見したときアイデアを思いついたらしい[4]。シェクターはこの社会で不均衡に「性が展示されている(exhibition of sexuality)」状況に対する批判意識をもって、ヴァギナのミュージアムを立ち上げた。いわば一種のカウンターカルチャーなのである。

性についての語りにくさ

2017年に立ち上げたミュージアムプロジェクトはポップアップ展覧会から始まった。2017年8月、パフォーマンス・フェスティバルのエディンバラ・フリンジで初めてのお披露目。これはアヴァンギャルド系の演劇祭でジェンダーやセクシュアリティにまつわるテーマの演目も多く、相性もよかったことだろう。この「エクシビショニスト(Exhibitionist)」展では、絵画やイラストレーション、オブジェ、版画、彫刻など様々な表現でヴァギナをモチーフにした作品が展示された。

タイトルに用いられた言葉は動詞のexhibition(展示する)に “ist” が付いてより強い意図が含意されており、一般には「見せつける人」つまり「露出癖/症」という意味で理解される。一方で「展示する人」という意味にも取れるところが面白い。社会の規範によって隠されている女性器を公に展示すると宣言し、さらにちょっと冗談めいた感じも出していてうまいネーミングだ。

翌年にはイギリス各地で、「あなたの女性器は普通?(Is Your Vagina Norma?)」展をフロイト博物館などへ巡回させた。「ガイノダイバーシティ(Gynodiversity)」(女性器の多様性)プロジェクトによって一般の参加者から集められた写真によって、性器のつくりの多様性を示し、その美の基準を批判する内容だ。これらの展示は、生理の貧困、セックスワーカーの権利運動、トランスジェンダーの権利、生殖にまつわる権利と正義、性的な自己理解とケア……などといったフェミニズムや、人種主義・ジェンダーバイアスや性差別に対する批判についての解説展示とも併設され、それらはアップデートされつつ現在まで常設展へと受け継がれている。

2019年にはいよいよカムデンマーケットに常設のミュージアムを開いた。カムデンもまた、80年代後半以降反骨精神をもった若者文化の聖地として知られてきた地区だ。資金はクラウドファンディングで集めた。少しずつ知られるようになっていたこのエッジィなプロジェクトにはすぐに50000ポンド(約800万円)が集まったが、数年後には更新を打ち切られ、また様々な候補物件に申請するも全て最終的には拒否されるという憂き目に遭う。この背景には、ヴァギナを社会的に解放するというプロジェクトの思想自体への忌避感、つまり腫れ物に触るような地元コミュニティや家主たちの「家父長制的」偏見があったとも推察されている[5]。

つまり、タブーがあるのだ。こうした科学教育のプロジェクトにおいてさえ、社会にはびこるタブーが邪魔をする。性器とりわけ女性器や、女性の性の話題については社会的な語りにくさ(スティグマ)が常々まとわりついてきた。

それは大きな実害を生んできた。物件が見つからなかったプロジェクトの中断期にクラウドファンディングを開始したサイトで、シェフナーは以下のようなデータを挙げて述べている。問題の所在がとてもわかりやすく、彼女自身の言葉によって紹介ができるので少し長いがそのまま引用したい。

なぜヴァギナ博物館が必要なのでしょう? その名に驚いたり、最初はクスッと笑ってしまうかもしれないけれど、このスティグマ(汚名)は現実世界に影響を及ぼしています。もしあなたがヴァギナという言葉さえ使えないとしたら、それがあなたの健康にどれほど多大な影響を及ぼすかを考えてみてほしいのです。

・16~25歳の65%が、膣や外陰部という言葉を使うことに問題があると答えており、16~35歳の10人に1人以上が、婦人科系の健康問題についてかかりつけ医〔イギリスでは普及した制度〕に相談するのがとても難しいと答えている。3分の1近くが、恥ずかしさのために婦人科系の問題で医者に行くのを完全に避けたことがある。英国の25~29歳の4分の1以上(26.7%)が、恥ずかしくて子宮頸部検診に参加できないでいる。

・メンタルヘルスとボディイメージの危機:2002年から2012年の間に、NHS(英国医療制度)における陰唇形成術の数は500%増加した。その大きな原動力となったのは、「大衆文化における、外陰部の外見に関する非現実的で狭い表現」です

・インクルーシヴィティ(社会包括性)とインターセクショナリティ(差別される属性の交差性)への影響:ヘイトクライムや事件を経験したLGBTの5人に4人は、警察に通報していない

・〔性の〕同意:言葉は力だ。性的暴力を経験した人のうち、警察に通報するのはわずか15%程度

・ヴァギナの所有者だけがヴァギナについて知る必要はない:男性の半数は、女性のパートナーと女性器に関わる問題についておしゃべりすることを快くは感じないだろうし、多くの人がいまだにヴァギナを「謎に包まれたもの」と見ている[6]

このような女性器にまつわるタブーが生む健康被害の実態を知ると、社会意識に目を向けた性教育とは命の問題であると実感させられる。「自分の身体は自分のもの」と考えていれば救われた命がある。それは女性器をタブーから解放するところから始まる。

性のタブーによって縛られるのは女性だけではない。ストレート男性もそうだし、クィアもそうだ。シェフターはトランスフォビア(トランス恐怖症)のフェミニストらからしばしば心ない批判を浴びるが、きっぱりと「そんな偏見をやめて私たちの仲間にならないと受け入れられないよ」と言う。彼女は「she」と「they」両方の代名詞を使う[7]。

中絶の権利のための闘い、産科医療へのアクセスのための闘い、レイプ・カルチャーとの闘い。ヴァギナという言葉さえ口にできないというタブーに対抗することは、こうした闘いなのだとシェフターは述べている[8]。

一方日本社会や日本語ではどうだろうか。ヴァギナミュージアムには、日本のアーティストろくでなし子による2017年の「まんこちゃん」が展示されている。ゆるキャラのようなデザインで女性外性器が笑っているソフビ作品だ。キャプションには、2014年に彼女がわいせつ物頒布罪等の罪で勾留されたことに加え、幼い頃「まんこ」とは下品で卑猥な言葉だと教えられたことに対してアート表現という形で本来あるべきあり方を取り戻そうとしている、とある。日本の社会、日本語の文脈においてもこのタブーが根強いことは言うまでもない。

「男性種族の博物館」

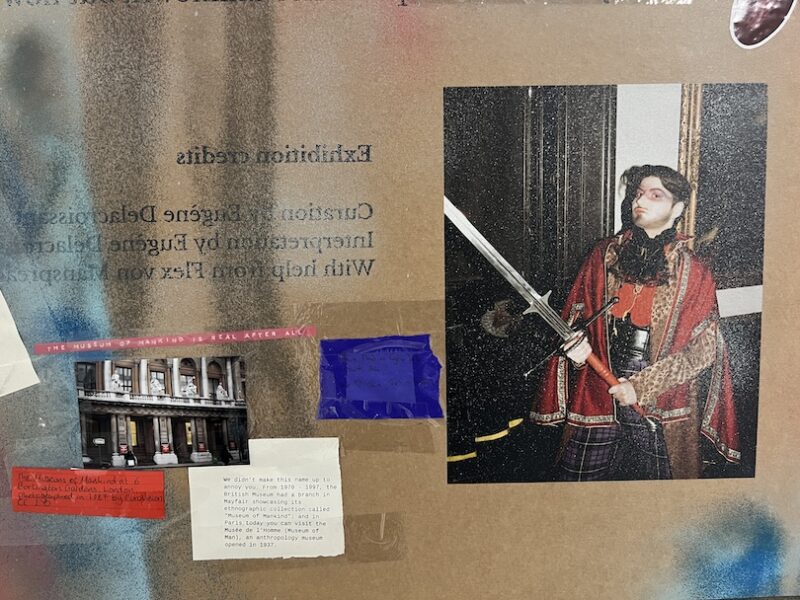

タブーとは厄介な相手である。人々が決めつける汚名(スティグマ)、語りにくさとは人々の意識の問題だからだ。社会的な通念を崩していくには工夫が必要になる。先にも見たように、シェフナーは色々な戦法を採ってきたが、以下では2024年夏に開催されていた特別展「男性種族の博物館(Museum of Mankind)」における戦略について見てみよう。

壁の中に埋め込まれた展示ケースに、プラスチックやスチールなどの工業製品などが置かれている。「戦争にまつわる物品」とある。近代になって起こった戦争は戦場の兵士の生活を便利にするために発明され、社会の発展へとつながったと説明されている。1940年代に作られた“負傷時の包帯”、20世紀前半に発掘された“ゴブレット”が展示されている。以下のキャプションがある。

この吸収性の生地は、全国の考古学調査で発掘された布製のものと似ていますが、ほとんどの場合、中央1点に集中した箇所に血の染みがあります。これは汚染されていないようです。豊富な考古学的な証拠からこれらが包帯として使用されたことを明確に示しています。(…)反対側には、衣服の下に包帯を貼るための弱い接着剤があります。

ゴブレットに見られる血の跡からは、戦での勝利の象徴として敵の血を飲むために使用されたことを示唆しています。壊れるリスクなく戦時に長距離輸送ができるよう柔軟なプラスチックの一種で作られています。

お分かりのことかと思うが、これらは現代普通に売っている生理用品のパッドと月経カップである。男性種族のために念のため、種明かしされたところの説明をつけておこう。「使い捨ての月経パッドは、接着剤はパッドを下着に固定します。/月経カップは、経血を集めるために膣に装着する再利用可能な月経製品です」。

表側から見ると、オフホワイトの壁に整ったフォントで印刷された解説はいかにもきちんとした展示に見える。そしてパネルの裏側にまわると、手書きで雑然と合板木工ボード剥き出しの壁に、ノートや付箋に手書きされた様々な説明がランダムにテープで貼ってある。

男性中心主義とは、男性的な視点を中心に置く偏見のことで、意識的または無意識なものです。男性は「デフォルト」とされるので、女性は逸脱したもの、特別な存在、または異なるものとみなされます。この視座はあまり気がつかれない方法でミュージアムの中に潜んでいます。例えば、〔収集や展示された〕コレクションを、男性が、戦争のように通例では「男性的な」ものとみなされてきた活動に使用したと仮定するなどです。それはこの主張を裏付ける証拠はほとんどない場合でさえもしばしばそうされています。また、女性が「未発達な」男性である、という考えは古代の著作から現れており、19世紀まで存続してきました。

つまり、男性中心主義的な色眼鏡がかかると、生理用品でさえも戦争の道具に見えてしまうという皮肉を表現したものだったのだ。その他の男性中心主義的な誤読はこんな感じだ。類人猿がヒトへと進化する過程を示したいわゆる“進歩の行進”は全て、オス/男性の姿で描かれてきた[9]。近代に発見されたものや記述をもとに、歴史学や考古学が過去を解釈するとき、研究者たちの生きる社会のジェンダー規範が投影され、それは、以前の社会には存在しないジェンダー役割でさえもそうみなされてきた。近代解剖学の祖ヴェサリウスはヴァギナをペニスを裏返したものだと考えていた……。

この調子で、“発掘された”物品の誤読をおかしく表現し、種明かししていく。テーマはその他に、異性愛の男性の快楽や性の対象として女性が表現されたり消費されてきたという「男目線(The Male Gaze)」の視座。社会的に固定化されてきた性の役割についての「ジェンダー役割」。生まれの生と性自認が一致していたり、異性愛が“普通”や“自然”と前提する「シスジェンダー規範と異性愛規範」など。こうしたテーマで展示は続いていく。

この展覧会は、SFと社会風刺を織り交ぜてジェンダーバイアスを批判するアート作品だ。4024年から考古学的に発掘された現代社会をあたかも非常識であるかのごとくジョーク混じりに描く。2000年経っても性差別は無意識になされている、という見立てはディストピア的だ。

ポイントは「ジョーク」であるところだ。お客さんたちはクスクス笑っている。ここには性器の名を公衆で口にしたときに生まれる笑い、つまり、社会通念・タブーを超えたとき生まれる笑いも混じっているかもしれない。しかし、この「クスリ」とした笑いには、同時に別の種類の笑いも混入されている。それは家父長制に支配された社会への風刺についての笑いである。こうして本作は「クスクス笑い」の意味を混同させながら奪還している。

笑いの力から性の概念を変えようとするこの展示には、実は明晰な思考に基づいた明確な意図があった。これは展覧会の最後に明かされる。

2017年、ラ・ターニャ・S・オウトリーは、ミュージアムの中立性という神話を暴き、変革を求めるために、ハッシュタグ #MuseumsAreNotNeutral(ミュージアムは中立ではない)を始めた。私たちの偽物の展示品はばかばかしいように見えるかもしれないが、このようなことは私たちの社会にあるミュージアムでは日常的に起こっている。ミュージアムは中立ではない。ミュージアムは人間によって作られているため、人間の偏見がミュージアムに入り込むことは避けられない。展示する品物や盛り込む情報の選択は、私たちが伝えたいストーリーによって導かれる。歴史は主観的なものだ。ストーリーを語る「唯一の」方法などない。

私たちにできることは、博物館や美術館、遺産の保存場所に対して、より良い取り組みを求めることだ。女性嫌悪を見つけたときは、彼らにそれを指摘し、より良い取り組みを行うよう伝えるべきだ。ミュージアムは私たちの歴史を語るものであり、それゆえに社会のアイデンティティの象徴としての役割を果たしている。社会が変化し、社会正義がより重要視されるようになるにつれ、ミュージアムもまたその変化を反映していかなければならない。物語を語る「唯一の」方法はないかもしれないが、その物語が差別的なものであってはならない。

これは家父長制的な社会全体への批判でもあり、同時にそれは、この世の中にあるミュージアムで語られるストーリーがはらむ家父長制的なバイアスについても喚起するものだったのだ。過剰に裏返して見せた「男性種族の博物館」が示してみせたように、ミュージアムが語る/騙る主観性からは誰も逃れることはできない。

「ミュージアム業界のパロディです」と説明されているこの展示のタイトルは、1970年から97年まで大英博物館に実在した人類学部門「人間種族の博物館(Museum of Mankind)」から取られている。この社会で、そしてこのミュージアム業界で「人間」を意味する言葉は、「男性」という言葉と一致しているのである。

こうしたシリアスなメッセージが、最後に示されるというところがポイントだろう。同じメッセージが最初に文で説明されるよりも、おバカな作品を見て自分で笑い、心が動いた状態でその意味がどういうものなのかと驚きを持って理解するという構成になっているのだ。

*

社会通念に埋め込まれたタブーを解体するのはそう簡単なことではない。フローレンス・シェフターは、ミュージアムを通じたこうしたアプローチで家父長制の解体を目指したのだ。

実は筆者が彼女の活動について知ったのは、『だからあなたはミュージアムをつくりたい(So You Want To Build A Museum)』というオンライン資料を見つけたときだった[10]。今年館長職を辞しミュージアムのコンサルタント会社を立ち上げた彼女が発表した、ミュージアムを作りたい人向けのツールキット付きガイドブックである。本書は「ミュージアムをつくるのは難しい。私は知っています、なぜならつくりましたから。」という言葉からはじまる。社会を変えるツールとして、ミュージアムを誰もが使えるものにしたいというのだ。シェフターは、「ミュージアム」の社会通念までも解体しようとし始めているようである。

本書はスライド資料の形式でダウンロードできる。実際に試したが、pdf形式で保存したファイルをAI翻訳などで日本語化すれば十分活用できそうだ。ミュージアム関係者のみなさま、そして自分で「ミュージアムをつくる」ことなど想像したこともなかったみなさま、ぜひご活用ください。

[1] The Viktor Wynd Museum Of Curiosities, Fine Art & UnNatural History, https://thelasttuesdaysociety.org/museum/; Café OTO, https://www.cafeoto.co.uk/; The Hornecker Centre https://thehorneckercentre.com/

[2] https://www.vam.ac.uk/articles/about-va-east-museum

[3] https://www.prospectmagazine.co.uk/views/people/63741/the-biologist-behind-the-vagina-museum

[4] ミュージアム研究を学んだエリサ・ロカーティによる報告。Elisa Locati, “The Vagina Museum.” June 14, 2019. https://www.thefemalecurators.com/en/2019/06/14/the-vagina-museum/

[5] https://www.vice.com/en/article/the-vagina-museum-is-closing-its-doors-in-london/ https://www.museumsassociation.org/museums-journal/news/2021/08/outpouring-of-support-as-vagina-museum-seeks-new-home/

[6] 一部引用者がによる整理。 https://museumsandheritage.com/advisor/insights/crowdfunder-launched-make-worlds-first-physical-vagina-museum-reality/

[7] https://www.prospectmagazine.co.uk/views/people/63741/the-biologist-behind-the-vagina-museum

[8] 前掲記事。

[9] 数々のパロディもつくられてきたこの有名なイラストは、1965年に初登場した。その直線的な発展史観も近年では批判されている。Kevin Blake, ‘On the Origins of “The March of Progress” Washington University ProSPER (December 17, 2018). https://sites.wustl.edu/prosper/on-the-origins-of-the-march-of-progress/

[10] フローレンス・シェフター『だからあなたはミュージアムをつくりたい』Florence Schechter, “Free Toolkit So You Want To Build A Museum.” https://www.floschechter.com/sywtbam.

【お知らせ】

当連載を収録した書籍『歴史修正ミュージアム』が待望の書籍化! 全国書店やAmazonなどの通販サイトで、2025年9月29日(月)より発売いたします。

筆者について

こもり・まさき 1982年岡山生まれ。武蔵大学人文学部准教授、立教大学アメリカ研究所所員、ウェルカムコレクション(ロンドン)及びテンプル大学歴史学部(フィラデルフィア)客員研究員。専門はアメリカ文化研究、ミュージアム研究。美術・映画批評、雑誌・展覧会・オルタナティブスペースなどの企画にも携わる。著書に、『楽しい政治』(講談社、近刊)、「『パブリック』ミュージアムから歴史を裏返す、美術品をポチって戦争の記憶に参加する──藤井光〈日本の戦争画〉展にみる『再演』と『販売』」(artscape、2024)、「ミュージアムで『キャンセルカルチャー』は起こったのか?」(『人文学会雑誌』武蔵大学人文学部、2024)、「共時間とコモンズ」(『広告』博報堂、2023)、「美術館の近代を〈遊び〉で逆なでする」(『あいちトリエンナーレ2019 ラーニング記録集』)。企画に、『かじこ|旅する場所の108日の記録』(2010)、「美大じゃない大学で美術展をつくる vol.1|藤井光〈日本の戦争美術 1946〉展を再演する」(2024)、ウェブマガジン〈-oid〉(2022-)など。連載「包摂するミュージアム」(しんぶん赤旗)も併せてどうぞ。https://masakikomori.com