ミュージアム研究者・小森真樹さんが2024年5月から11ヶ月かけて、ヨーロッパとアメリカなど世界各地のミュージアムを対象に行うフィールドワークをもとにした連載「ミュージアムで迷子になる」。

古代から現代までの美術品、考古標本、動物や植物、はては人体など、さまざまなものが収集・展示されるミュージアムからは、思いがけない社会や歴史の姿が見えてくるかもしれません。

2025年のスーパーボウルではフィラデルフィアのチーム・イーグルスが勝利した。スーパーボウルは毎年行われるアメリカンフットボール最大の祭典だが、ここで封切られるCMがひと枠10億円超、この十年ごとにそれが倍増し続けているという事実が端的に示すように[*1]、それはアメリカ全土を巻き込むスポーツ文化の商業的祭典である。

今月に入り、決勝へのチケットを得たホーム戦、勝利した決勝戦、そして優勝パレードの三日間にはダウンタウンが封鎖され、文字通り大通りが全て人で埋め尽くされるブロックパーティ状態となり祝祭ムードに包まれた。だがその一方で、狂乱したファンが車で群衆へ衝突、銃発射、暴行や施設の破壊などを行うという[*2]、「人々の一体感」が生む負の側面も明らかにもなり、それらの乱痴気騒ぎはとりわけネット上で拡散し続けている。

街を上げたアメリカ国家の祝祭が正と負の両面を持つ。この街にこれほどふさわしいものはない。本稿ではそのことを、この街を代表するミュージアムのとある展示室から考えていきたい。

アメリカ愛国心観光とフィラデルフィア美術館

フィラデルフィアは愛国心観光の街である。日本国内でのやや低い知名度からすれば意外に思われるかもしれないが、実はフィラデルフィアは建国期アメリカの首都だった。独立戦争後アメリカはプリンストンやニューヨークなど首都を転々とさせたが、その状況を安定させるためワシントンD.C.に首都を移すことに決める。それまでの間、戦中も政治経済的な国の中心だったフィラデルフィアに首都が設定されたのである。

ワシントンD.C.が現代的なアメリカ合衆国の象徴なら、フィラデルフィアは歴史的な「アメリカ」だ。世界初の近代憲法が署名された独立記念館や国家独立を宣言した自由の鐘はフィラデルフィア観光の中心で、全米がお祭り状態になる7月4日の独立記念日にはこの街はとくに盛り上がる。街のニックネームは「アメリカ誕生の地」や「兄弟愛の街」だ。後者はギリシャ語で「フィラデルフィア」が意味するところで、敬虔なキリスト者ピルグリムファーザーズとして入植したウィリアム・ペンが宗教的寛容の理想を込めて名づけた。

フィラデルフィア美術館は、街に数あるミュージアムのなかでもフィラデルフィアを代表するものである。全米水準でも世界的に見ても一級の美術館で、モダンアートでは印象派やシュルレアリスムなど、コンテンポラリーアートでは「大ガラス」の恒久設置で有名なマルセル・デュシャンの部屋、また日本の浮世絵といった西洋以外の地域の美術品まで幅広くカバーしている。

この美術館の歴史は、1876年に行われた建国百年祭のフィラデルフィア万国博覧会へと遡ることができる。万博終了後パビリオン「ペンシルベニア産業美術館」を恒久設置するためのミュージアムが計画され、それを主軸に都市開発が進められた。つまり、この美術館は産業技術や文化・芸術を称えることによってアメリカという国家の成長と発展を象徴する場として構想され、文化政策を軸とした都市開発の主要な拠点として展開されたのである。1928年に現在の建物へと移転したが、建国二百年にあたる1976年に封切られた映画『ロッキー』の舞台としても知られ、今日では一大観光地となっている。

「アメリカ芸術」ギャラリーを読む

その美術館の現在の姿を見ていこう。展示室は時代ごとに区切られ、洋の東西と問わず、また工芸・デザインから現代美術までをカバーしてジャンル分けされている。ここで注目したいのは、「アメリカ芸術」のギャラリーだ。

美術品を通して「アメリカ合衆国」の歴史を語るには、これほど相応しい展示室はないだろう。この部屋ではイギリスの植民地だった時代から、建国そして南北戦争へと至る時代に花開いた工芸や絵画の数々を見ることができる。その展示室は、館全体でもかなり広い一画を占め、内装も美しい設えで、芸術史を通してアメリカ誕生の地、そして国家のアイデンティティについて語るものとなっている。

このアメリカ芸術部門「アメリカン・ギャラリー」の最新リニューアルは2021年のこと。17年からフランク・ゲーリー設計で美術館全体の大型リノベーションが進められたが、展示室で語られるストーリーの改変もこれに併せて行われた。

「初期アメリカ」、つまり植民地時代[*3]から南北戦争前までの展示が、本改修の最大の革新点として謳われた。ここで重視されたのは、先住民や黒人奴隷といったマイノリティに加え、女性や貧困層など、これまで抑圧されてきた人々の視点に焦点を当てることだった。そして、奴隷制や入植者による暴力といった過去の負の歴史を省みる姿勢が示された。

ナショナル・アイデンティティという愛国主義的な歴史の語りの中で、美術館はいかにそれを修正し、反省や多様性について語っているのか。本展示室を通じて、“修正主義的”な「ナショナル・コロニアル・ヒストリー」の語りを考察していこう。

アメリカの伝統と前進のつなひき

各部屋へは狭い回廊を抜けて入ることになるが、まず目に入るのはイーグル像である。アメリカ初の彫刻家と言われ、フィラデルフィア美術アカデミーを創設したウィリアム・ラッシュの作品だ。イーグルのシンボルは、言うまでもなくアメリカ国家を象徴するシンボルだ。公式・非公式を問わずさまざまな場面で使用されており、特にここフィラデルフィアでは、目にしない日はないと言ってもいいほど風景に溶け込んでいる。

例えば、冒頭で紹介したアメリカンフットボールチーム「イーグルス」はもちろん、建国百年祭1876年に開館したアメリカの古参百貨店ワナメイカー(現在はメイシーズが入っていたが、コロナ禍の不況を乗り切れず今年3月の閉店が決まった)にもイーグル像がシンボルとして置かれている。

イーグルの愛国心を体感しながら最初の部屋に入ると、展示の冒頭、キリスト教の洗礼の証明書に刺繍されたイーグルと同時に、アメリカ史の「伝統」についてこのような宣言がある。

〈動きつつある伝統〉 アメリカ建国から50年後、ペンシルベニア州で起こった交流はアメリカ独自の文化的特色を発達させました。強制移住、商業や結婚、政治を通じて、先住民、ヨーロッパ、アフリカの文化的伝統の要素が混ざり合い、北米中へと広がっていきました。/そのようなハイブリッドのひとつ、ペンシルベニア・ドイツ系(またはペンシルベニア・オランダ系)として知られるスタイルは、1800年代初頭にドイツのルーツから開花したアメリカ独特の装飾の伝統として出現しました。

まず、イーグルというアメリカの「伝統」がドイツやオランダ系移民から生まれたと示される。しかしそれは、先住民やアフリカの文化との交流の結果だと強調されている。伝統は常に流動的に「動きつつある」。

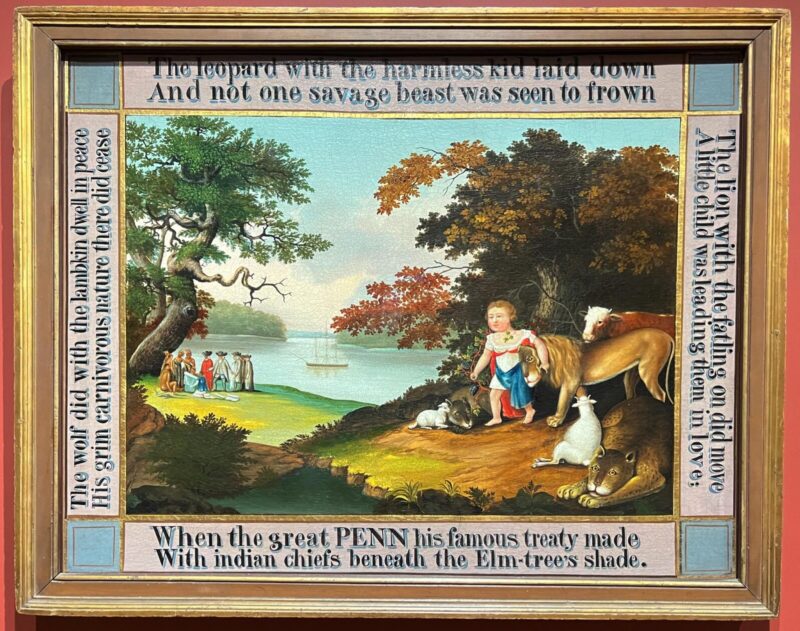

この部屋で最も目を引く位置に置かれた作品エドワード・ヒックス《平和な王国》は、この展覧会の姿勢を象徴している。入植者ウィリアム・ペンと先住民が取引をしている交渉の様子が遠目に描かれ、ライオンや仔牛――本来は敵対する存在――の動物たちと幼い子供がそれを眺めている。絵画の四辺にはキャプションが物語形式で短く書かれて絵本のように絵解きがされている。

この絵画は「フィラデルフィア」と「アメリカ」を同時にうまく体現している。建国の父であるペンが、ペンシルベニア――州名は彼の名に因んだもの――を舞台に、レナぺ(デラウェア)族の先住民とファーストコンタクトしている場面で、パネルにはこうある。「この会議で生まれた条約は長い間記憶されていますが、平和は短命でした。この絵の日付1826年までに、レナペの大部分は中西部に移動していました。」大変マイルドな書き振りだが、ペンの息子たちはほとんど詐欺のようなやり方で彼らが住んでいた土地を奪ったという歴史は有名だ。その後、隣州ニュージャージーに残る少数を除き、レナぺ族は、1860年代に入植者たちによって、二千キロメートル以上離れた中西部につくられたインディアン・テリトリーへと強制移住させられている。

クエーカー教徒で非暴力と調和を掲げたヒックスは、旧約聖書の一節からこのシリーズを描いた。無垢な子供がその愛で無害化した動物たちと眺めている、という趣旨の説明が絵解きに書かれている。作者の意図するところは、善たる人間が自然を支配する構図で、キリスト教の信仰と「兄弟愛」をもって入植者が先住民の住む「混沌」の地に秩序を与えていくという物語だろう。

この典型的な建国神話は、地域のローカル・ヒストリーと同時にナショナルなアメリカンヒストリーを語っている。ペンと先住民が取引を行っているのは、その後に展開するアメリカの資本主義、そしてそれを支えるプロテスタント的キリスト教の「伝統」の第一手のようにも見えてくる。

神話は、次の展示を見ていくとすぐさまその意味が読み替えられていく。同じ部屋のパネルには、〈動きつつある先住民の伝統〉の題で次のような説明がなされる。

1800年代レナぺの人々はどこにいたか。イギリスの入植者とレナぺの平和共存の約束は、1800年までに崩壊した。ペンシルベニア州に住むレナペ族やその他の先住民のほとんどは長期化する不法侵入、窃盗、土地投機、侵入により強制的に退避させられ、一連の条約の破綻や暴力へとつながっていく。/ペンシルベニアの人々は、先住民がこの地からただ姿を消したという神話を保ち、この移動は意図的なものだったという点を不明瞭にしてきました。今日ペンシルベニア州の先住民の歴史は、サスケハナやコンショホケンなどの地名や、タマネンドやシケラミーなどの著名な指導者の記憶を通して残されています。

先住民は蹂躙されてきたし、それによって歴史の語りかき消されてきた――こうした理解が捕捉される。そうしてもう一度先ほどの絵画を見ると別の意味を帯びる。入植者から先住民、また動物へと視座が移ると、白人中心や人間中心の歴史の見方が相対化されていくのだ。

アメリカ美術史・ミュージアム史の正統に「多様性」を見る

1650年から1850年まで時系列で示されるアメリカン・ギャラリーの展示では、それぞれの段階でこうした従来の「白人・男性・健常者」など、およそいって“マジョリティの強者”を中心としたアメリカ史に修正を加えていく。実は、これら展示物はリニューアル前から展示されていた作品も多い。キュレーションによって展示の「物語」を変える、というのはこういうことである。

アメリカ美術史で必ず登場する画家で、科学者、コレクターでもあったチャールス・ウィルソン・ピールの展示は、リニューアル前の展示でもハイライトの一つだった。彼の作ったピール博物館は、アメリカ初のミュージアム(とくに自然史博物館)とも言われ、ミュージアム史においても彼の貢献は大きい。設立はフィラデルフィアがまだイギリスの植民地だった時代である。

最も有名なのは、等身大ほどの縦長の人物画《階段のグループ》(1795)で、階段を上っている彼の息子たちが実際にその場にいるように見える“だまし絵”の手法で描かれたもの。リニューアル・ギャラリーでも、過去にハイライトだった本作はディスプレイまでも正統に再制作されていて、、絵画の下部には段も設置し、カフェから展示室入口に向かう長い廊下を突き抜ける配置で見通せるようになっている。その他にもピールは、自身がカーテンを開いてその中にある自分のギャラリー部屋を見せているような自画像を描いていたりする(《ピールの博物館の内部》、1822)。アメリカ絵画やミュージアム史の起こりには山師的な「トリック」があり、これは映画『グレーテスト・ショーマン』で描かれたP・T・バーナムとも重ねて見ることができる。

こうした「アメリカ」の美術やミュージアムの伝統は、どう修正されているのか。《階段のグループ》に目を引かれて部屋に入った途端、左右には他の作品が現れる。右には自画像が、左には「黒人」「ムスリム」「奴隷」であるヤロウ・マモウトをピールが描いた肖像画が配置される。キャプションには、1730年にギニアから青年期奴隷としてアメリカの植民地に誘拐され60歳まで奴隷にされたこと、教養を培い苦節して財を成し、また抑圧されるイスラム教信仰もカミングアウトしていたことが説明されている。「マモウトの不屈の精神、忍耐力、創造力や長寿に刺激され、ピールは彼の博物館に展示するためこの肖像画を作成した。共和国〔アメリカ〕初期の民族的および宗教的な多様性が表現された稀有な例です。」とあり、描いた主体の存在を強調しつつ、当時の多様性を示すものになっている。

誰のための革命?

アメリカ独立宣言でトマス・ジェファソンが残した、「全ての人は平等に〔神によって〕創られた」という有名な言葉がある。彼は生涯に六百名の奴隷を所有し、ヴァージニアの巨大な邸宅で常時百名ほどの奴隷が全ての家事を行う豪奢な暮らしをした。食事やワインを地下から手品のように配膳する“自動”エレベーターさえ所持した。タバコ農園を経営し、スパイを仕込み彼らを暴力と恐怖で管理し、奴隷一名が生まれるごとに年4%の利益が得られると試算し、これは効率の良い投資だとワシントンへと進言した[*4]。彼をアメリカで長年美化することに貢献してきたある児童向け伝記のタイトルは、『あるイーグルの軌跡(The Way of an Eagle)』である[*5]。

さて、「全ての人」とは誰のことだろうか。次の展示室のキャプションでは、このダブルスタンダードが批判される。革命を支持できる人とは、ほとんどは白人男性であり、政治的な理想や利潤を追求し、独立した後には多くの先住民が住んでいた土地へと西部開拓へと進んだ。そしてアフリカ大陸からの大西洋奴隷貿易によって連れられてきた黒人たちを奴隷としてモノ扱いした。

奴隷、先住民、女性、経済的困窮者らは「人」の範疇にない。イギリス本国からの不公平な税制で彼らは「イギリスの奴隷」になったと感じ反乱を起こしたが、そのマンパワーの多くは彼らの奴隷だったのだ。アメリカ植民地産業の成功は奴隷の搾取に支えられたものだった。今も昔も、誰も「全ての人」が平等に創られたなどとは信じていないのかもしれない。しかし、こうした美徳や理念が “建前”として国家を彩ってきたのが、「アメリカ合衆国」という一つの物語である。その“裏側”については指摘し続けなくてはならない。もう一つ、複数の物語は語り続けられなくてはならない。

初代大統領の妻マーサ・ワシントンが、ジョージ・ワシントンと同じ大きさの肖像画として並べられている。キャプションにはわざわざ「ジョージが独立戦争の勝利を示す断固とした眼差しであるのと対照的に、マーサは平和で平穏なもの」とその立場の違いが強調してある。初めてのファーストレディは、革命時不平等な序列のなかで「全ての人」ではなかったのだ。彼女の姿は問いかける。いったい誰のための革命なのか?

裏について語る

〈アメリカの出会い〉セクションでは、こうした過去の「主役」からみた物語の裏側にある多様な主体の存在を次々と指摘していく。肖像画セクションでは、ペンと出会った先住民の肖像画が並べられている。傍には、アメリカ美術に描かれた奴隷イメージを集めた展示がある。セクション〈富の追求〉では、アメリカ植民地、西部開拓が「国家の発展」と「経済的成功」として理解されてきた物語の裏側にある、奴隷制や搾取の構造が暴かれていく。

こうした新たな視座の提供については、美術館らしく表現についての技術的な解説もある。〈新たな芸術言語〉セクションでは、次のような視座が強調されている。「アメリカ」という主語で語るべき芸術伝統はいかに生まれたのか。それは、南北アメリカの先住文化、スペインやフランスなど各植民地主義の宗主国、アジア系、奴隷及び自由奴隷などの伝統が混ざり合ってできたものである。このように、従来は入植者たちの影響力がその中核になっていたような語りや、「アメリカ独自の表現」のように自国の表現を特別視してきたような「アメリカ美術」定義の語りを、交流関係を強調することで相対化し乗り越えようとするものになっている。

ミュージアムが線を引く「文化」と「芸術」

アメリカや白人、宗主国中心史観を批判する視座は、ミュージアムそれ自体へも及ぶ。冒頭の展示室にもう一度目を向けよう。先住民からの視座からアメリカ合衆国の「伝統」を更新することを宣言した隣では〈先住民の芸術はどこにあるのか〉のセクションで、美術館コレクションの歴史がこう説明されている。1930年代から40年代にかけフィラデルフィア美術館はペンシルベニア大学の考古学人類学博物館とお互いに何を収集するかに関する協定を結んだ。欧州中心主義的な認識に基づき、前者が「美術」を担当し、後者は「民族・考古文化」を担当することとなった。以来、フィラデルフィア美術館は意図的にネイティブアメリカンの芸術品を収集していない。

アメリカ合衆国およびフィラデルフィア最初期の研究機関であるペンシルバニア大学博物館とフィラデルフィア美術館では、アメリカを含む西洋社会において創られた物品は「美術」として、先住民などそれ以外の人々の手による物品を「文化」というカテゴリーに入れて、その収集範囲を棲み分けていたのである。先住民による造形的な制作物はなぜ「美術」と呼ばれないのか? それらは後に「部族美術」とも呼ばれたが、なぜ形容詞をつけず単に「美術」とは呼ばないのか? こうしたコレクションやミュージアムが専門分化する仕方には、集める側つまり権力者側の暴力的な視座が反映されているのである。この批判的視座をミュージアム理論では「文化=芸術システム論」と呼ぶ[*6]。

このセクションの先住民関連の展示物はすべて「ローン」である。それはフィラデルフィア美術館のコレクション、つまりミュージアムが語る歴史が「芸術ではなく文化だから」とオミットしてきたものを補完するためだ。そして、その「足りなさ」を展示するためでもある。ミュージアム自らが生み出してきた認識の暴力の歴史に向き合い、反省し修正しようとしているのである。

配置が「語る」ウィリアム・ペンの反省

展示室を出る。回廊には、等身大よりやや小さめのウィリアム・ペンの像が見える。ダウンタウン中心にあるフィラデルフィア市庁舎の尖塔のてっぺんにある像のレプリカだ。作者アレクサンダー・カルダーが自ら作ったもの。回廊は、動線から少し外れて配置されている。あれ、なんでこんな下手なインスタレーションをしたのだろうと疑問に思ったが、ちがう、これは意図的なキュレーションだ。

パネルには左手の窓から見えるのが完成版だと説明がある。市庁舎が実際に見えるのだ。ここには、「植民地アメリカの憲章を持つ人物、平和的共存と宗教的寛容を切望しながらも、奴隷制支持者でありその息子にレナペ族の土地を奪うよう認めた植民者だ」という説明がある。廊下を挟んだ向かいのパネルにはこうある。少し長いが引用しよう。

フィラデルフィア美術館は、フィラデルフィアをレナペ族の先祖代々の故郷であるレナペホキンクの一部として、感謝と謙虚さをもって認めています。条約の破綻、強制移住、1737年のウォーキング購入などの不公正な合意が行われてきた長い歴史は、レナペの多くをこの土地から追い出しました。/私たち美術館スタッフは、植民地化の遺産の中で私たちの位置づけを理解し、今日のアメリカ連邦政府が認めた国〔現在連邦国内には、認知された先住民の「国=ネーション」がある〕を含み、活気に満ちたそのコミュニティとそこで生きるレナペの人々の同志として活動していこうと努めています。/レナペ(デラウェア)族、ストックブリッジ・マンシー族の社会。私たちは、全ての人にとってより包括的で公正な(inclusive and equitable)空間をつくることを約束することによって、レナペとその祖先に敬意を表します[*7]

過去の「主人公たち」が植民によって搾取してきたこの地、この国の迫害史の被害者である先住民への敬意や協力関係を強調し、負の歴史と向き合う姿勢を示している。この新たな「建国神話・建国史」ではとくに先住民が強調されているが、すでに展示でもみてきたとおり、「全ての人」にはこれまでそこに含まれなかった多様な人々への歴史的バイアスを自己批判する意識が表れているのは明白だろう。この国の基礎ペンシルベニアを拓いたウィリアム・ペンは、こうした歴史を語る展示室を見つめている。

*

伝統と愛国心の街としてアメリカを代表する保守的なフィラデルフィアと、その歴史を修正していることを強調するリベラルなフィラデルフィア。これらを同時に象徴するのが、フィラデルフィア美術館でリニューアルされたアメリカン・ギャラリーである。矛盾にも見えるが、その二者の共存こそは社会の価値観が変化するプロセスで価値観が揺れ動き格闘していることの現れである。イーグルス・パレードで見かけたミゼラブルな暴力も、このポジティブな変化に向かう化合のなかで生まれた、ほんの小さな火花に過ぎないこと願っている。

[*1] “Average cost of a 30-second Super Bowl TV commercial in the United States from 2002 to 2025,” Statista(Feb 3, 2025). https://www.statista.com/statistics/217134/total-advertisement-revenue-of-super-bowls/

[*2] Hayden Mitman and David Chang, “Don’t climb onto anything’: Philly officials detail preps for Super Bowl LIX,” NBC10 Philadelphia (February 6, 2025). https://www.nbcphiladelphia.com/news/local/philadelphia-officials-preprations-super-bowl-lix/4101817/

[*3] 「初期アメリカ(Early America)」の定義は様々だがここではギャラリーのカバーする範囲から用語を定義した

[*4] Henry Wiencek, “The Dark Side of Thomas Jefferson: A new portrait of the founding father challenges the long-held perception of Thomas Jefferson as a benevolent slaveholder,” Smithsonian Magazine (October, 2012).

[*5] Ethel M. Dell, The Way of an Eagle (Oxford University Press, 1941).

[*6] James Clifford, “On Collecting Art and Culture,” The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art (Harvard University Press, 1988), pp. 215–51. (ジェイムズ・クリフォード「文化と芸術の収集について」『文化の窮状 二十世紀の民族誌、文学、芸術』人文書院、2003)

[*7] 展示パネルより。強調引用者。

【お知らせ】

当連載を収録した書籍『歴史修正ミュージアム』が待望の書籍化! 全国書店やAmazonなどの通販サイトで、2025年9月29日(月)より発売いたします。

筆者について

こもり・まさき 1982年岡山生まれ。武蔵大学人文学部准教授、立教大学アメリカ研究所所員、ウェルカムコレクション(ロンドン)及びテンプル大学歴史学部(フィラデルフィア)客員研究員。専門はアメリカ文化研究、ミュージアム研究。美術・映画批評、雑誌・展覧会・オルタナティブスペースなどの企画にも携わる。著書に、『楽しい政治』(講談社、近刊)、「『パブリック』ミュージアムから歴史を裏返す、美術品をポチって戦争の記憶に参加する──藤井光〈日本の戦争画〉展にみる『再演』と『販売』」(artscape、2024)、「ミュージアムで『キャンセルカルチャー』は起こったのか?」(『人文学会雑誌』武蔵大学人文学部、2024)、「共時間とコモンズ」(『広告』博報堂、2023)、「美術館の近代を〈遊び〉で逆なでする」(『あいちトリエンナーレ2019 ラーニング記録集』)。企画に、『かじこ|旅する場所の108日の記録』(2010)、「美大じゃない大学で美術展をつくる vol.1|藤井光〈日本の戦争美術 1946〉展を再演する」(2024)、ウェブマガジン〈-oid〉(2022-)など。連載「包摂するミュージアム」(しんぶん赤旗)も併せてどうぞ。https://masakikomori.com