朝ドラの開始により、「小泉八雲」という名前を目にする機会が増えてきました。主人公のモデルとなった小泉節(節子)の夫で、日本とは別のアイデンティティを持つ人・小泉八雲。彼の半生は遠くギリシャからスタートし、イギリスでその才能を目覚めさせます。

第2回目では、本書第1章から、小泉八雲がまだ節と出会う前の、「ラフカディオ・ハーン」として活動していた記者時代の彼のパブリックイメージについてを掘り下げます。(全8回)

八雲が書く「絞首刑」記事

偽八雲の物語である『一異端者への手紙』は来日以前、小泉八雲となる前のラフカディオ・ハーンを自らのことを死者と擬態する人物として描いた。

では八雲と死体、あるいは死者という組みあわせは偽作者の創作的な思いつきかと言えばそうではない。この偽八雲物語はその好色を暗示した点を含めて、同書が上梓された一九三〇年代の時点で西欧で公になっていた八雲に関わる言説に則った創作であるからだ。つまり死者、あるいはもっとあからさまに死体や屍といった存在との「近さ」、それもただ文学的比喩や心理的というよりも物理的な「近さ」こそが西欧における八雲のパブリックイメージであった。

本章ではまず八雲と死体の関係を考えるが、それは当時の西欧の八雲像であるだけでなくこの国でも八雲と死体という主題は相応に関心を集めていた。

日本では八雲の評伝は帝大での学生・内ヶ崎作三郎が構想、それを資料ごと引き継いだ田部隆次『小泉八雲』(一九一四年)がいわば正伝の地位にあるが、それには不満で自ら八雲の評伝を試みかけた者に詩人の佐藤春夫がいる。佐藤は田部の『小泉八雲』──後に全集に収録されたものではない早稲田大学出版部版の「原刊本」(佐藤の表記に拠る)──を一九歳の時に手にしたとする。それ以前から八雲作品には触れてはいたようだが、佐藤が関心をもったのは田部の評伝では必ずしも言及が充分ではない、来日以前、特に北米時代に対してであった。

日本渡来以前の彼が稀世の大才を抱きながらまだ志を得ず年少無名でシンシナーティやニューオルリアンズあたりの田舎で、はじめは植字工から校正、広告勧誘をさえ勤めた後にやっと出世して(!)記者をしていた時代の事を幾分か知り得て、田部氏の著ではこの時代が未だあまり詳細と言い得ないから、もしこの部分をもっと精密に調べ上げて、後年よりも寧ろこの当時を主とした八雲伝を書き青春の情熱をこの一すじに傾注している青年八雲を如実に写し出すことさえ出来たなら(後略)(佐藤春夫「小泉八雲が初期の文章に就て──慵斎雑話改題」佐藤春夫『むささびの冊子 佐藤春夫随筆集』人文書院、一九三七年)

佐藤は八雲がシンシナティでのホームレス同然の生活から新聞の寄稿家へと「出世」していく様を軸に、文学志願者を励すような評伝を書きたいと展望を述べる。前章で見た『一異端者への手紙』が内在していた教養小説的な目論見の評伝とうかがえる。しかし実は評伝の件は言わば枕で、「八雲が初期の文章に関するノート」をこの文章の雑誌での初出である一九三四年、八雲三〇回忌の前年に手に入れたと思わせぶりに記されているのだ。

それは以下のような内容の小冊子だった。

当時の八雲が筆になった新聞雑報の一篇「絞刑記事」が小冊子となったものを手に入れて一読することを得た。書はそのタイトルページに「殺人少年犯の処刑──デイトンの悚然たる惨劇──切断せる絞索と反覆絞刑──絞首台裏の悩ましき情景」という小見出しを副題とした純然たる社会面記事の特ダネに過ぎないものであるが、さすがに一片の報道を化して立派な文学になし得たもので決して僕が永年の期待を裏切らぬものであった。(佐藤前掲書)

「絞首記事」とは当時の新語で流行語でもあった「猟奇」趣味にも合致するが、シンシナティ時代の一八七六年、八雲が少年死刑囚を取材し、その死刑執行の様子──一度、絞首刑に失敗し再度執行され絶命するまでを詳細に記述した新聞記事のことである。シンシナティで八雲は紙屑のベッドに眠るホームレスから同地の有名新聞の記者へと成り上っていた。その時代に、書いた記事の一つである。

佐藤はこの一文を含む八雲のこの時期の文章を『小泉八雲初期文集 尖塔登攀記 外四篇』(白水社、一九三四年)として訳出している。前述の文章は雑誌掲載の後、この本の序文として収録されている。この作品集には記者としての彼の出世作とも言える、ある殺人事件についての記事も訳出されている。

実は、シンシナティの新聞記者時代、八雲の得意分野は死体と幽霊だったのである。

まずは同書に収録された「絞首記事」に描写された死刑執行の様を引用してみる。以下は、死刑執行の途中でよりにもよって一度失敗し、あたふたと成された二度目の執行の描写である。引用はするが熟読はおすすめし難い文章である。

体はドサリと落ちた。グイと綱に引張られ暫く前後に揺れたが直ちに静止した。廊下からは観衆の方へ背を向けて僅かに頭だけが見えた。神父マアフィーは死体に聖水を降りかけた。頸動脈が腫脹して来、首は見る間に黒い帽子の下で腫れ膨れて来た。この時脈拍はまだ確かで百、拳は次第に熱し湿って来るのが感ぜられていた。だらりと下げた手には牧師が最期に握らせた真鍮の小さな十字架が固く握られていた。脈拍は次第に弱って行った。五分の後監獄医クラム博士は右の拳を握って八十四と報じた。落下した瞬間から十分の後にはそれが六十に減じた。十六分には僅かに心臓がピクピク鼓動するのみで脈拍は最早感ぜられなくなった。十七分にクラム博士は聴診器を当て漸く死の事実的報告を了した。(小泉八雲著、佐藤春夫訳「絞刑記事」『小泉八雲初期文集 尖塔登攀記 外四篇』白水社、一九三四年)

死刑囚が生者から死者、屍になっていく様が克明に、というよりはむしろ執拗に描写されているのがわかる。失敗した最初の死刑の様も同様に克明に描写され、罪を問われた殺人事件の詳細も死刑囚の供述の引用としてやはり克明に語られる。おぞましい、露悪的だとも感じるかも知れぬが、北米で八雲は事実としてこのような記事を書き、それが死後に小冊子として刊行される存在だった。

この文章は佐藤の翻訳で二十数ページにも及び、記事というよりはルポルタージュに近い。八雲は四つの新聞社に在籍するが、その筆力と取材対象の特異さ、そしてその記事に対する読者の支持によって長文の記事を任せられるようになっていた。

この記事は佐藤が示した初出では「一八七六年八月二十六日コンマアシャル紙上に発表されたもの」とある。「コンマアシャル社」とは「シンシナティ・コマーシャル社」のことでありシンシナティにおける八雲が社員として勤務した二つめの新聞社にあたる。一つめが後述する「シンシナティ・インクワイアラー」社であり、「絞刑記事」はアフリカ系女性アリシア・フォリーとの州法に違反した結婚で同社を解雇され、コマーシャル社に週給を値切られて移籍した直後に書かれたものだ。

違法である以前に社会的に批難を浴びる結婚を強行、週給二五ドルであったものが二二ドルに下がりつつも、ただちに長文の死刑執行記事を世に問う機会を与えられたのは、それがこの時点での新聞記者ラフカディオ・ハーンのパブリックイメージだったからだ。すなわち当時の八雲は死体描写で名をはせた「グール」だったからである。死肉を喰らう「グール」とは八雲が自らを語る時に好んで用いた比喩であり自嘲であり、何より、記者としての自負だった。

ここでアンネッタに偽八雲が半盲のストーリーテラーとして見出されて以降のシンシナティでの来歴について記しておく。ワトキンに拾われて目の障がいから植字工という仕事を危惧されたもののたちまち、地方の印刷連合の会員、つまり一人前の印刷工として認知されるようになっていた。そればかりか牧師の秘書や業界新聞『シンシナティ通商一覧』の編集人の助手として少しずつ生活の足場をつくり、紙屑のベッドからは自立するに至っていた。しかしその野心は当初、ワトキンに「手仕事を覚えたほうがいい」と諭された「作家」にこそあり、夢を捨てずに安っぽい週刊の新聞に物語の寄稿を続けた。半盲のストーリーテラーとしてアンネッタが八雲を発見するのは恐らくこのあたりだ。偽八雲物語が偽書とは言えよく出来ているのは、出版業界の最下層にかろうじてへばりつき物書きを志しながら何のツテもない若者をアンネッタが最初に物語作者として見出す、その発端にあるのはいうまでもない。

しかし現実世界で八雲の文筆家としての才能を見出したのは前述の『シンシナティ・インクワイアラー』紙の編集長でもあるジョン・A・コカリルで、元は同誌でルポルタージュを書いていた記者で軍隊出身だった。そのコカリルの許に八雲は原稿の「持ち込み」をするのだ。その光景を八雲の北米時代の評伝としては古典の一つであるO・W・フロスト『若き日のラフカディオ・ハーン』はこう書く。

ハーンが近づいていったのは、最近探訪記者から編集長に昇進したジョン・A・コカリルであった。(中略)その態度と風采は恐るべきもので、ひとたびこの人物の前に出たハーンは、一瞬勇気のなえる思いであった。(中略)そこでハーンは口ごもりながら──『インクワイアラー』は外部の者の投稿に金を支払ったことがあるか──と質問を切り出した。この新聞は、ときにはそうした原稿に金を支払ったことがあると保証されて、ハーンは急いで自分の原稿を編集長の机の上に置き、用心深い猫のような静かな足取りですばやくその場を立ち去った。残された編集長は「おかしな形をした小怪物」が出ていくのを見せられたような感じを受けた。あとでコカリルはその原稿を読み、その文章の非のない洗練された英語に快い驚きを味わい、すぐそれを掲載した。(O・W・フロスト著、西村六郎訳『若き日のラフカディオ・ハーン』みすず書房、二〇〇三年)

一八七二年一一月初め、八雲二二歳の時である。

ちなみにインクワイアラーは政治的には民主党系、後に移籍するコマーシャル社は共和党系で、シンシナティの二大新聞社の一方だった。インクワイアラーは右派からは叩かれつつリベラルとしては生ぬるい中庸主義に部数が伸び悩んでいて、コカリルが立て直しのために編集長となっていた。

ここで注意しておきたいのはその持ち込みの光景において、八雲の極度の緊張ぶりではなく、「おかしな形をした小怪物」とその容姿をコカリル目線で描写していることだ。その描写の出典は確認できないが、評伝の中にはコカリルの証言として以下のような回想を掲げるものもある。

「私が覚えているのは、一回の紙面に十二段と十五段の随筆を彼に書かせた時のことだ。ハーンは何時間もデスクに向かい、例の異常に膨らんだ目玉を、鼻がつかえるまで紙に近付け、ビーバーが木の根をかじるようにせっせと書き続け、書き下ろし、その原稿を私に手渡すとさっさと出て行った。その瞬間は、まるで目障りな悪魔像が消えてなくなったようで、ほっと一息ついたものだ」(キャメロン・マクワーター/オウエン・フィンセン共編、高橋経訳『『怪談』以前の怪談:小泉八雲ことラフカジオ・ハーン:記者時代の原稿選集:シンシナティ・インクワイアラー紙:1872-1875年』同時代社、二〇〇四年)

八雲のこのような身体の所作や容姿の描写については今は当然、慎重であるべきことは承知だが、「異常体型の人種」(前掲書)と記者たちの間で意識されていたという記述さえある。彼の白濁した左目(「真珠の白目」と同僚に形容されていた)だけでなく近視の右目の眼球は突き出しているかのように見えるという回想もいくつかある。息子の一雄でさえ「独眼の倭漢」と形容するほどにルッキズムによってネガティヴに八雲は描写されがちなのだ。一雄はだから「女性の誰からでも常に好かれ騒がれるというが如き事」などあり得ないと八雲の女性関係の風評への反証としてその外見を持ち出しているが、彼が生涯、負のルッキズムの視線の先にあったことは頭の隅に留めておくべき問題だ。

だがこのような自身へのルッキズムに対する八雲の受け止め方はどうか。

死んだ馬をどう描くか

「インクワイアラー」紙に掲載された最初の雑文こそロンドンの風物詩についてのものだったようだが、次第に八雲の書くものは、一定の、かなり極端な傾向を持つようになっていった。寄稿が始まった一八七二年頃、偽八雲のアンネッタへの手紙でも描写されたように疫病にシンシナティの街は曝されていた。疫病は人間だけでなくカナダが感染源という風評であった馬の伝染病の被害が拡大していた。八雲は街を支配していた陰鬱な気配を死の予感がまるでブルースのように人々の心に浸透していくと比喩する文学的とさえいえる名文で疫病を描写してみせた後、一転して、彼が関心を向けたのが疫病で死んだ馬たちの死骸の処理である。それを追ったのが「馬の末路」(「インクワイアラー」一八七二年一一月二七日)と題する記事で、馬などの死骸処理工場を取材した記事だ。

河からタグボートで馬だけでなく様々な四ツ足動物の死骸が荷上げされる処理場に八雲は赴く。処理工場の床は「五センチもの厚みに血が混ったぬるぬるした泥水」で満ちていて、八雲はその中を歩き「緑色の内臓がいっぱい詰った水槽の列」の前を横切り、その処理の光景の間近に立ってこう描写するのだ。

ここには、死んだ馬が横たわっていて、職人が馬脚の先までナイフを入れ、皮を剥ぎ取る。動物の皮を剥ぐことは難しい仕事ではない。皮膚と肉を密着させている蜘蛛の巣状の繊維は伸縮性があり、皮の内側にしっかり張り付いている。熟練した職人は、鋭利なナイフでたちどころに皮を剥いでしまう。その後、脚はひづめが付いたまま膝のところで切断され、放り出される。そして腹が切り開かれ、内臓が掬い出される。この臓物と馬肉は室内に並んでいる数台の大型ボイラーで、別々に処理される。馬肉は、適当な大きさの塊りに切り分けられた後、ボイラーに投げ込まれ、蓋が留め金で固く閉じられる。蒸気が送り込まれ、長時間かけて蒸されるので、高熱処理された骨は、パン屑のように脆くなり、崩れ易くなる。蒸気で充分に熱処理をすると、脂肪が溶け、分離度別に取り付けられた数ヵ所の液体排出栓の一つから流れ出て、冷却タンクに集められる。(「馬の末路」キャメロン・マクワーター他編前掲書)

臓物と肉とは別々にボイラーで処理されて、脂肪がまず抜きとられ樽詰とされ、ろうそくや機械油や石鹸の材料になるとその「利用」をも書く。そうやって八雲は清潔さの手段である石鹸を生理的におぞましいものにさえその筆で変えてしまう。更に皮やひづめ、尻尾、あるいは、ひづめから剥がされた馬蹄といった残されたパーツの行方の言及も怠らない。腸はソーセージ用の腸詰め袋へと加工され、残った肉や骨の残滓は肥料となる。

八雲はこのように「死んだ馬」が解体され利用されるシステマティックな工程を労働者の賃金や費用対効果に言及しつつ描きもする。ある意味、八雲は資本主義を描いているとも今なら言えるだろう。

この時、八雲の関心の向かう先は恐らく二つある。

一つは既に引用した死刑の描写に顕れてある死体、屍の描写。そしてもう一つは死体処理工場の劣悪な環境下で働く労働者や彼らが生きる「社会」に対してである。この下層労働者(当然だがその大半はアフリカ系である)はシンシナティ時代の八雲にとって重要な主題だ。

そのような関心から書かれた「ボロ切れ拾いと、その関連」(「インクワイアラー」一八七四年七月二六日)はシンシナティのはずれにある巨大なゴミ捨て場で「ゴミ拾い」をする人々を描くものだ。一九九〇年代までフィリピンにあったスモーキー・マウンテンのような場所が当時シンシナティにもあったのだ。

その辺は通常、一般の市民は、自分の意志と係わりのない切羽つまった事情でもない限り訪れる場所ではなく、一度見たら二度目は顔を背けたくなるような所である。物寂しい工場地帯に囲まれ、乱雑に廃退した荒れ地、腐敗した骨やゴミがうず高く積もるゴルゴタの丘、使い古した鍋、湯沸かし、砕けたガラスが積み重なった巨大な墓場、腐った野菜カスや動物の汚物、壊れた家財や言いようのない嫌らしい廃物の山々。地面に散乱しているブリキの破片やスクラップなどが燦めき、胸が悪くなるような臭気が分厚く立ちこめて漂う霞を通し、太陽の光りがギラギラとゴミの山一面に降り注ぎ(後略)(「ボロ切れ拾いと、その関連」キャメロン・マクワーター他編前掲書)

八雲はこのようなゴミ捨て場の写実的な描写の後に、そこで働く人々の様を敢えて差別と偏見に満ちた筆致で描写する。

その腐敗した悪臭立ちこめるゴミ山のあちらこちらを、悪魔の様相をした女が、子供が、そして醜い老人が、あくせくとほじくり返しているのが見え──それは、恐ろしい餓鬼のような姿で、近代フランス文学者たちが書く、グロテスクで気味悪く、幻想的な映像を再現している。あの悪夢のような小説『ノートルダムのせむし男』を書いたヴィクター・ユゴーは陰惨な時代を体験していたに違いない。(同)

意図してグロテスクな世界線を描き出そうとしていると知れる。そこには八雲のジャーナリストとしてのいささかの自負があったと考えられる。序で八雲のロンドンでの流離をディケンズに例えたが、実際、ディケンズは産業革命が生み出したヴィクトリア朝時代の都市空間における社会問題、すなわち貧困や劣悪な労働環境や少年労働者を主題とする小説で知られているのはいうまでもない。八雲は帝大時代、ディケンズの存在を「英文学史上の異常現象」とまで突出した存在として持ち上げ、自身と同じ新聞記者出身であることに注意をうながしている。しかし、その上でディケンズは「中流および貧困階級」からなる「英国の生活」を描いたが「貴族階級と中流上層階級」については「無知」だとしたのが興味深い(立野正裕訳「十九世紀のイギリス小説」『ラフカディオ・ハーン著作集 文学の解釈Ⅰ』第六巻、恒文社、一九八〇年)。対して、八雲は自分は「中流上層階級」出身者だが「貧困階級」の更なる底辺を描こうとしたと言いたげだ。

八雲はその帝大の講義で、同時にディケンズの手法をいわゆるリアリズムではなく「カリカチュア」だと評しているが「ボロ布拾い」「ゴミ拾い」の様子を恐怖小説の如く描写するのも同様の手法であるからだ。それが現在のコンプライアンスに照らしあわせてしまえば妥当さを欠くが、ユゴーのように、ディケンズのように、八雲は最貧困の世界を描いているとこの時は自負していたに違いない。その猥雑な描写は生きた人々の「生」を描く手法であり、モノとしての死体を描くことと対にある。

八雲はこのようにディケンズ、あるいはやがて彼が訪れる日本の文学史を参照するなら、松原岩五郎『最暗黒之東京』(一八九三年)横山源之助『日本之下層社会』(一八九九年)といった明治中期に日本の近代化とともに出現した東京の下層社会のルポルタージュ、あるいはそれを文学的モチーフとした社会小説と同じ試みとしてシンシナティの「暗黒街」を描写したと考えていい。八雲は「ドブねずみ横町」や「ソーセージ横丁」といった「黒人」労働者の安酒場が集まる一帯や貧民街に入り込み記事を書き続け、そのボスともいえるヘンリー・ピケットの取材に成功もしている。これらの記事を集めれば松原や横山の如き貧困社会のルポルタージュや文学が一冊、成立するはずだ。

* * *

※この続きは『八雲と屍体 ゾンビから固有信仰へ』をお読みください。

本書では、八雲が新聞記者時代に残した記事の一部や取材の様子、彼が巡り合った数々の事件、妻・節のことなどに触れています。

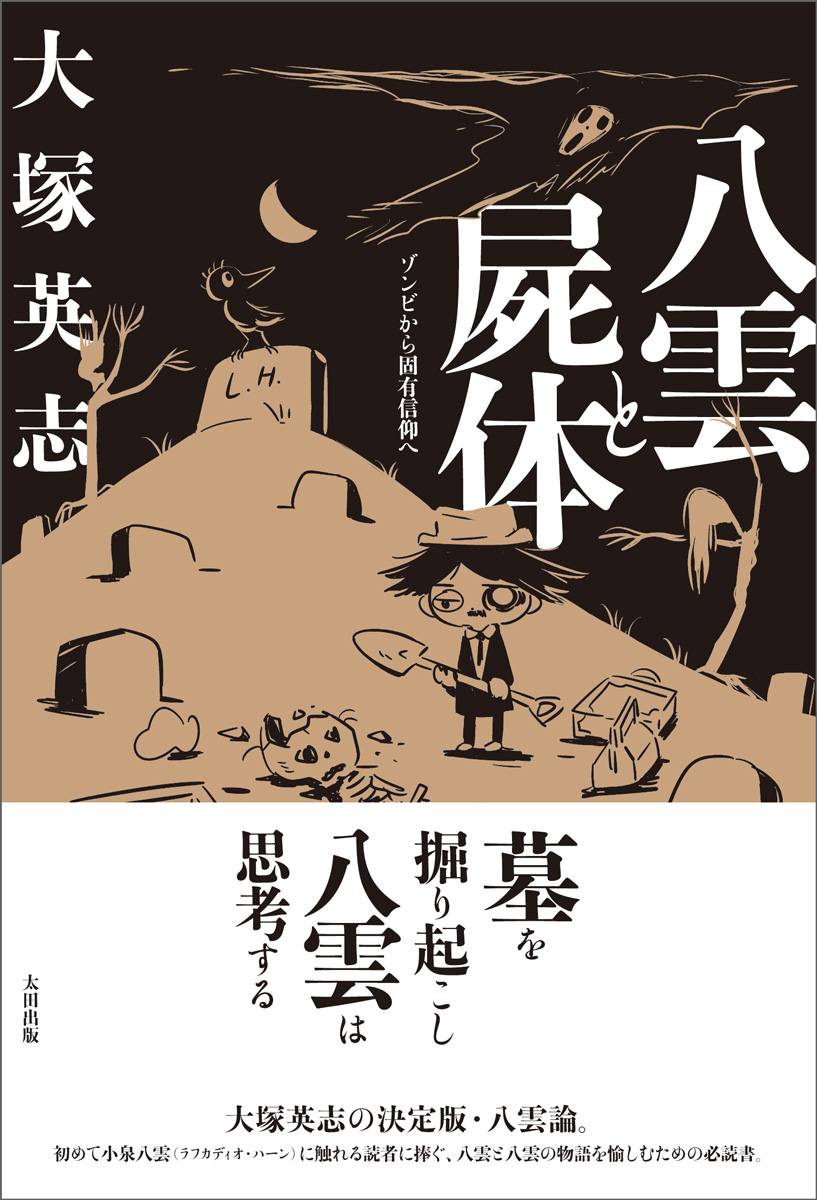

八雲と屍体 ゾンビから固有信仰へ

墓を掘り起こし八雲は思考する

八雲が記した数々の“死”と“屍”、「物語をねだる者」と「語り部」たち、レキシントンの古屋敷を舞台に語られた幽霊譚、ディオダティ荘の夜を彩る怪奇談義、前世の記憶を持つ少年・勝五郎の転生、火星に運河を見つけた男・パーシヴァル・ローウェルとの出会い…

小泉八雲を彩るエピソードはあまりに刺激的でファンタジーじみている。しかし、それらは果たして「真実」なのか──

大塚英志の決定版・八雲論。

初めて小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)に触れる読者に捧ぐ、八雲と八雲の物語を愉しむための必読書。

各書店・電子書店にて大好評発売中!

筆者について

おおつか・えいじ。国際日本文化研究センター教授。まんが原作者。

著書に『手塚治虫と戦時下メディア理論 文化工作・記録映画・機械芸術』(星海社、2018年)、『大政翼賛会のメディアミックス『翼賛一家』と参加するファシズム』(平凡社、2018年)、『大東亜共栄圏のクールジャパン「協働」する文化工作』(集英社新書、2022年)、『「暮し」のファシズム ――戦争は「新しい生活様式」の顔をしてやってきた』(筑摩選書、2021年)、『シン・論 おたくとアヴァンギャルド』(太田出版、2022年)、『木島日記 うつろ舟』『北神伝綺』『北神伝綺 妹の力』(いずれも星海社、2022年)など。

現在の研究テーマは戦時下のメディア理論と文化工作。