あなたは自分のこどもが前世の記憶を持っていたとしたらどうしますか?

しかも、それがあなたが過去に殺した人の記憶だったとしたら…

第6回では、“転生”を題材に、八雲が日本で感じた東洋人特有の死生観について紹介します。(全8回)

前世を記憶する子ども

小泉八雲は東洋人と西洋人の違いについて、来日後の著作で日本人の内面や情緒について論じた『心』(一八九六年)で以下のように述べている。

仏教の生ける現実な雰囲気中に、数年を過ごした思慮ある西洋人に、東洋人の物の考え方を、特に我々と異らしむる根本的の思想は何であるかと尋ねたら、屹度『前世という思想』と答えるであろう。極東の心的生活の全体に沁み込んで居るのは、何物よりも此思想である。此思想は空気の通うが如くに普遍的で、あらゆる情緒を色づけ、直接にか間接にか、殆どあらゆる行動に影響して居る。(戸沢正保訳「第十二章 前世の観念」『小泉八雲全集』第四巻、第一書房、一九二七年)

同書が刊行されたのは帰化手続きが終わり小泉家に入夫、小泉八雲が正式の名となった直後である。八雲は日本と西洋の二つの文化圏の違いを「前世という思想」にあると主張し、それは「心的生活の全体」「空気の通うが如く普遍的」であり、何よりそれは思想的言説でなく、日々の行動にこそ現われているとする。

確かに八雲の著作には「前世」、つまりは生まれ替りがしばしばモチーフとなる。そしてそれがフォークロアのレベルで人々の生活の根幹にあるというのが民俗学者八雲の日本理解である。

例えば八雲は「仏教に縁のある日本の諺」(『霊の日本』(一八九九年)所収)と題して簡易な諺事典式の小文を残している。諺は大谷正信が帝大図書館と上野の国会図書館で集め提供して八雲が註を付した。「民衆の思弁並びに言葉」に対する仏教の影響を理解するためだといい一種の仏教民俗学的な著作であるが、諺は死生観を反映したものが多い。

八雲は集めた百の諺をローマ字表記のアルファベット順に並べて解説する。

そもそも仏教では「世」を「前世」「現世」「来世」の三世の還流と考えるのは言うまでもない。八雲の調査報告でも「仏教」という縛りがあるせいか、この三世にまつわる諺が散見する。「前世」の「現世」への作用を説く「仏性縁より起る」「因果は車の輪」「親の因果が子に報う」といった諺というよりは半ば自動化した言い回しを始め、前世の罪で餓鬼は水を見ることができないという「餓鬼の眼に水見えず」など、そんなものがあったのかという諺も並び、その最後は以下の如くである。

一〇〇、前世の約束ごと

これは頗る普通な諺で、別離の不幸に対し、突然の不運に対し、突然の死去に対したりして、能く述べるものである。殊にシンヂュウ即ち恋人同志の自殺に関して用いる。そんな自殺は或る前生に於て残忍であった結果か、或はまた前生に於て夫婦になろうとの相互の約束を破った結果か、だと普通考えられて居る。(大谷正信訳「仏教に縁のある日本の諺」『小泉八雲全集』第六巻、第一書房、一九二六年)

「前世」はローマ字表記ではZから始まるからとはいえ、図らずとも最後に収まったが「前世」についてのもので、「心中」と結び付けて説明してある。このような霊魂の水準での男女の結びつきは八雲のお気に入りのモチーフである。

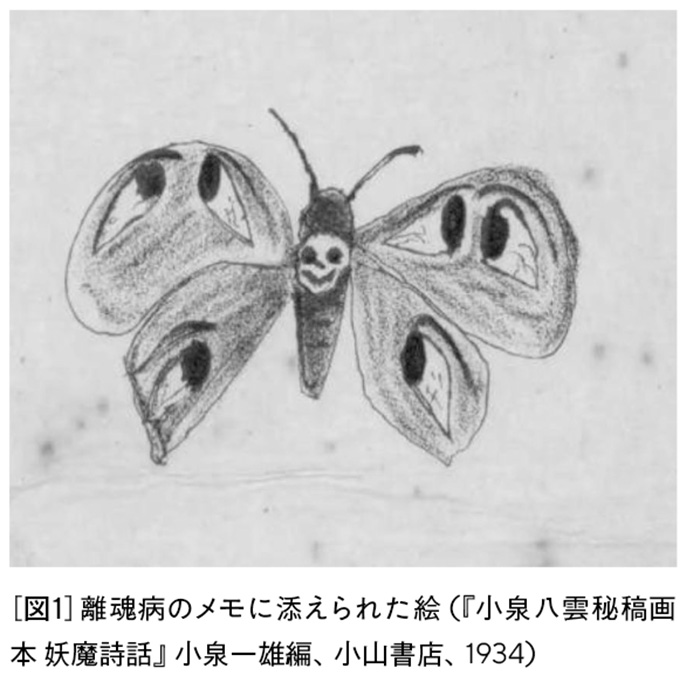

八雲の没後の出版である『天の河縁起そのほか』(一九〇五年)に収めた「化け物の歌」は狂歌師の天明老人(尽語楼内匠)の手による『狂歌百物語』(一八五三年)から、八雲が気に入った歌を抜き書きし、解説を添えたものだ。先の諺集に近い趣向だ。そもそも原本は百物語の趣向を模した狂歌集で、化け物を主題としたものである。この八雲の文章は息子一雄の手で『小泉八雲秘稿画本 妖魔詩話』という幻想文学風の題名でも訳し直されて、一九三四年に刊行されている。こちらに「画本」とあるのは種本『狂歌百物語』に化け物の挿画があることをふまえている。種本は節と一雄が浅草で買い求めたものだが、八雲は狂歌を書き写すだけでなくモチーフとなった化け物の絵を自己流で解釈し書き残していることで知られる。

その中に離魂病についての言及がある。

離魂病とは「身体の外の魂をつくる心のやまい」でありこの「肉体外の魂」がもう一つできることで身体は二つになったかに見える。そして一方は家に残りながら他方は恋人の許に行くという。八雲は「霊魂の病気」及び「身を離れての魂」の語をもってこの現象を説明もして、「世界至る処に」ある現象としつつ、一方で日本では「離魂は恋が起こすもの」「その煩いに罹るものは女」だと説かれている。(大谷正信訳「化け物の歌」『小泉八雲全集』第七巻、第一書房、一九二六年)

ちなみに『妖魔詩話』の八雲の挿画には背に顔がある蛾と首だけの顔が描かれている[図1]。離魂病と前世の関連は論じられてはいないが魂のレベルでの男女の結びつきは前世の双生児の詩のように、やはり八雲の琴線に触れるモチーフのようだ。

八雲がもう一つ前世というモチーフとの関わりで拘泥するのが子供をめぐってである。

八雲来日後の第二作『東の国から』(一八九五年)は熊本の第五高等中学校の時代の見聞を中心とする比較文化論的な日本論だが、その中に「生と死の断片」と題する小文がある。日記形式の一文で井戸職人に井戸替えを頼んだ記述から水神の話となったり、隣家の染物屋から聞いた、信心深い老母の姿に物盗りが一度は心を打たれるが彼女が嘘をついたので殴打された物語、そして近所の子供の葬式にまつわり、火葬の後の喉仏の形で「死者の来世」が予見されるという話が続く。日々、各所から八雲の耳に届く微細なフォークロアを書きとめていくという趣向である。

その中に以下の子供の前世についての記述がある。

十月十日。子供の生涯のうちに前生の事を覚えていてその話をする日が一日、たった一日だけあると言われる。

丁度満二つになるその日に、子供は家の最も静かなところへ母につれられて箕の中に置かれる。子供は箕の中に坐る。それから母は子供の名を呼んで『お前の前生は何であったかね、言うてごらん』と言う。そこで子供はいつも一言で答える。不思議な理由で、それよりも長い答の与えられる事はない。時に返事は謎のようで、それを解釈するのに僧侶か易者を賴まねばならない事がよくある。たとえば昨日銅鍛冶の小さい倅はその不思議な問に対してただ『梅』と答えた。(田部隆次訳「生と死の断片」『小泉八雲全集』第四巻、第一書房、一九二七年)

「前世」が「梅」とは一種の謎かけの如くで、梅の木だったのか、女子の名としての「梅」なのか、梅の木とは天神の象徴だから学者であったのではないかと周りの者はあれこれと思索する様子が続く。

この民俗習慣については柳田國男が類似する事例を以下のように言及している。

私などの生まれた村では、初の誕生日の色々の儀式の一つに、箕を以てその満一年の児を煽ぎ、おまえは何処から来たと問うて見る行事があった。幼児が使いうる単語の数は限られて居る。中にはワンワンだのモウモウだのと謂うので、笑ってしまうものも多かったろうが、もしもアッチとかコッチとか、墓所や氏神の森の方角を指すことがあると、人々は顔を見合わせずには居なかったのである。前の生ということは、屢々この世の人の話題となり、それを又傍に居て小児も聴いて居た。彼等の思いかけぬ言葉に注意を払い、又何かの折は言わせて見ようとする風が、近い頃までは我邦には盛んであった。(柳田國男『先祖の話』筑摩書房、一九四六年)

後述する「勝五郎」の生まれ替り騒動に言及した文に連なる形での言及であり八雲が記したのと同じ習慣だと考えていい。柳田と八雲は生まれ替りについて共通の二つの題材について言及していることになる。この生まれ替りをめぐる八雲と柳田の関心の一致は偶然ではない。そのことは終章で論じる。

だが八雲の筆にかかるとどうにも神秘的に聞こえるが、実際の光景は柳田が報告したのに似た、以下のようなものではなかったか。

子供が生後初めて迎えた誕生日を初誕生というが、マメノゴハン(豆ご飯か?)とオカシラツキ(尾頭付きの魚か?)を高膳につけて祝う。この時、母親が高膳の下から子供に前世を聞く。すると畜生の鳴き声が聞こえてくるのでそれが分かるという。(近藤直也「香川県下に於ける初誕生儀礼」『四国民俗』三四号、四国民俗学会、二〇〇〇年)

香川県の事例である。母が前世を問うと答えるという点は同じだが、戻ってくるのは「獣の声」であって人の声ではない。とにかく八雲の関心が子供の前世、あるいは来世にあると強く印象付けられるのがこの「生と死の断片」という日記である。

八雲の子供の前世の物語としては「力ばか」(『怪談』所収)が広く知られる。

「力ばか」と呼ばれる一六になっても精神は二歳のままの少年がいたが、その子が死んだ時、親は左の掌に「力ばか」と書きもっと幸福な身分に生まれ替るよう祈った。すると三ヶ月後、左掌に「力ばか」とある子が名家に生まれ、その話を聞いた母は喜ぶ。しかし生まれ替った先の名家としては「ばか」と大切な赤子に書いてあることに立腹する。そしてお屋敷の使いが「力ばか」の家族の許を訪れ、墓石のかけらを譲ってくれるよう乞う。これは前世の名が書かれたまま生まれた子供の文字を消す呪術で、墓所の土でぬぐえば消えるのだという。

持ち帰ったのが墓石のかけらである点でやや齟齬があるが、先程の子に直接前世を問う民俗の類例がそう多くないのに対して、こちらは至ってありふれている説話なのだ。「力ばか」と同じく「馬鹿」と散々揶揄された男がいて、亡くなると身内の者が、股に住所と名を書いて葬った。すると松平家に股に住所と名のある子が生まれたと知らせが入る。「力ばか」とほぼ重なる内容の説話が一九八〇年代、茨城県や群馬県下で確認されている。

しかし名を書くのは掌や股でなくもっぱら足の裏で、消すには前世の墓所の土でぬぐうという事例がほぼ全国的に確認できる。柳田國男『赤子塚の話』に言及されていることでも知られる。死者の適当なところに印をつけると生まれ替って痣となる、あるいは文字の書かれた犬や牛に生まれ替ってしまい、譲り受けようにも叶わず悲惨な死に方をした、という類型もある。

八雲の研究者である前田禮子は一九三五年の事例を詳細に報告している。

松太郎なる物乞いが行き倒れとなる。庇護していた者が「仏壇に供えられた水」で墨をすって所と名を内股に書いた。するとほどなくして、大阪の資産家の使いがやってきて松太郎の所と名を内股に書いた子が生まれたので、これを消すために墓所の土を持って帰った、という。ほぼ「力ばか」と展開の一致する事例である。(前田禮子「再生譚「力ばか」類考」『へるん』四二、八雲会、二〇〇五年)

「力ばか」は、生まれ替りの時の文字を消す俗信とともに一種の世間話として八雲が記録した時代から近代を通じて広く流布していたとわかる。

世間話として流通していた生まれ替りの話として八雲が書き残しているもう一例に、『知られぬ日本の面影』の「日本海に沿うて」の章で描かれた説話がある。既に紹介したように「日本海に沿うて」は日本海沿いの海辺の寒村の宿で夫と弟を海難事故で亡くした給仕の女性が問われるままに物語るという趣向の一文だ。八雲が得意とする、語り部の女による小さな説話集の体裁をとる。

以下はその彼女が語った物語の一つである。

貧しい農夫がいて子を持つ余裕がなく産まれた赤子は皆、川に流した。そして六人の赤子を殺したが七人目が生まれた時には家を蓄え、年を取ったら世話をしてもらう息子も必要なので、育てることにした。

育ててみれば可愛くもなり愛情も湧く。

しかし事件は起きる。

或夏の夜、彼は子供を抱きながら庭に出た、子供は五月たっていた。

夜は非常に美しく、大きな月が出ていた、それで農夫は叫んだ、──

「ああ、今夜珍らしいええ夜だ」

すると子供は父の顔を見上げながら、おとなの言葉で言った、──

「おとつあん、わしをしまいに捨てさした時も、丁度今夜のような月夜だったね」

そしてそれから子供は同年の外の子供と同じになって何にも言わなかった。

農夫は僧になった。(田部隆次訳「日本海に沿うて」『小泉八雲全集』第三巻、第一書房、一九二六年)

川に流して殺した子が生まれ替り、父の罪を告発したのである。殺した相手が我が子に生まれ替るというモチーフは「こんな晩」と呼ばれる昔話の一つの話型でもあり、近世の怪談集にも見られるが、殺したのは赤子ではなく旅の六部(巡礼僧)であるものが大半だ。引用した事例は子供の転生という八雲の拘泥が見てとれるが「六部殺し」の方は近代文学にも書きとめられている。

八雲の帝大英文科講師の後任となる夏目漱石『夢十夜』の「第三夜」における以下のくだりはよく知られるところだ。

夢の中で「おれ」は赤子を背負って夜道を歩いている。その赤子に言われるままに見知らぬ畦道を進む。

すると赤子は突然いうのだ。

「もう少し行くと解る。──丁度こんな晩だったな」と背中で独言の様に言っている。

(中略)

「御父さん、その杉の根の処だったね」

「うん、そうだ」と思わず答えてしまった。

「文化五年辰年だろう」

なるほど文化五年辰年らしく思われた。

「御前がおれを殺したのは今からちょうど百年前だね」

自分はこの言葉を聞くや否や、今から百年前文化五年の辰年のこんな闇の晩に、この杉の根で、一人の盲目を殺したと云う自覚が、忽然として頭の中に起った。おれは人殺であったんだなと始めて気がついた途端に、背中の子が急に石地蔵のように重くなった。(夏目漱石『夢十夜』「東京朝日新聞」一九〇八年七月二七日)

背中の赤子の「こんな晩」という昔話版の決め台詞が先に来るが、怪談としての骨格は同じである。このように「六部殺し」は怪談、民話という虚構寄りに語られフィクションに採用される一方、徳田秋声『あらくれ』(一九一五年)には主人公の女性が養女に出された家が、六部を殺し金を奪って富を築いたとされる家だというくだりがある。「六部殺し」の現場と噂される部屋が登場する。このように「六部殺し」は事実とも信じられている噂で、特定の家にまつわる噂としても共同体内である種の差別や偏見と結びついた事例も確認できる。

こうして改めて生まれ替りへの言及を見ていくと八雲の場合、やはり男女の恋愛、そして子供が生まれ替りのフォークロアの中心となると改めて確かめられる。

* * *

※この続きは『八雲と屍体 ゾンビから固有信仰へ』をお読みください。

本書では、八雲が転生についてどのように考えていたのか、八雲によるロセッティ諭などをヒントに、より深堀して紹介しています。

八雲と屍体 ゾンビから固有信仰へ

墓を掘り起こし八雲は思考する

八雲が記した数々の“死”と“屍”、「物語をねだる者」と「語り部」たち、レキシントンの古屋敷を舞台に語られた幽霊譚、ディオダティ荘の夜を彩る怪奇談義、前世の記憶を持つ少年・勝五郎の転生、火星に運河を見つけた男・パーシヴァル・ローウェルとの出会い…

小泉八雲を彩るエピソードはあまりに刺激的でファンタジーじみている。しかし、それらは果たして「真実」なのか──

大塚英志の決定版・八雲論。

初めて小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)に触れる読者に捧ぐ、八雲と八雲の物語を愉しむための必読書。

各書店・電子書店にて大好評発売中!

筆者について

おおつか・えいじ。国際日本文化研究センター教授。まんが原作者。

著書に『手塚治虫と戦時下メディア理論 文化工作・記録映画・機械芸術』(星海社、2018年)、『大政翼賛会のメディアミックス『翼賛一家』と参加するファシズム』(平凡社、2018年)、『大東亜共栄圏のクールジャパン「協働」する文化工作』(集英社新書、2022年)、『「暮し」のファシズム ――戦争は「新しい生活様式」の顔をしてやってきた』(筑摩選書、2021年)、『シン・論 おたくとアヴァンギャルド』(太田出版、2022年)、『木島日記 うつろ舟』『北神伝綺』『北神伝綺 妹の力』(いずれも星海社、2022年)など。

現在の研究テーマは戦時下のメディア理論と文化工作。