西洋と東洋の違いは多いですが、怖い話──その主題のひとつとなる「霊魂」についての考え方にもかなりの違いがあるようです。

西洋から日本に移り住んだ小泉八雲は、その違いについて深く考察した人でもあります。

第7回では、八雲の「前世諭」の変遷について、天文学者でもありアジア研究者でもあったパーシヴァル・ローエルの記録と共に考察します。(全8回)

東洋の「我」は個体ではない

八雲の晩年のエッセイの一つに「夢書の読物」がある。『影』(一九〇〇年)に収録されていて同書は八雲が熱心に集めてきた奇譚からなるパート、蝉をめぐる短歌や女の名についての八雲が意識して記録しようとしていた文献からの網羅的な調査報告に加えて、「幻想」と題して章立てられた八雲のいわば世界観に言及した一群のエッセイという構成になっている。「幻想」のパートでは「群衆」を観察しそこに運動の法則を見出そうとするエッセイや、ゴシック建築に人が感じる恐怖を題材に自身の「恐怖」の出自を分析するなど八雲の世界認識の作法そのものが分析の対象となっていることが興味深い。

それらの文章のうち一つが「夢書の読物」であり、そこでは自身が夢の中でしばしば読んでいる書物「夢の書」について言及される。

しかし、この「夢の書」とは表紙も裏表紙も見ることができないので、書名も著者名も知りようがないばかりか、触れることさえもできない。つまり夢の中とは言え自ら頁をめくることは許されず、「読む」ことさえ自分の意思に依ることができない。ただ読むべき箇所の文字が浮かび上り、そして読めばたちまち消え、再び読み返そうとすれば同じ文ではないという。

そしてこのエッセイはその「夢の書」からかろうじて八雲が再現し得たと称する断片を羅列した構成となっている。

その「断片」は八つ示される。どれも誰かと「我」との対話である。そして全体で一つのストーリーを恐らくは構成している。主題はといえば、転生の過程における魂の葛藤とでもいうべきものだ。

そのとき波が永久に波でありたしと祈った。

海は答えた、

『否、汝は砕けねばならぬ、我れに安息は無い。億万の億万度も汝は起ちては砕け、砕けては起つならむ』

波は訴えた、

『我は恐る。汝いう、我は再び起こるべしと。されど何時、一の波がその砕けたところより返れることがあったか』

(岡田哲蔵訳「夢書の読物」『小泉八雲全集』第六巻、第一書房、一九二六年)

つまり「波」と「海」の対話である。

「波」は砕けても同じ場所で再び同じ「波」として生まれ替ることは出来ぬのかと「海」に問う。

断片は全てこのような個人の「我」への執着が基調にあり「波」と「海」の問答は、やがて、一人の人間と「諸霊」との対話に替り、最後はその者の内にあった「諸霊」が「蟲」と化して「我」を食い尽すところで終わる。どうやらこれは八雲が拘泥するモチーフの一つ、生まれ替りの過程を表現していて、「我」がいかに消滅していくのか、そこでの「我」の妄執や葛藤を描写したと読んでいい。

すると別のパートの「蝉」をめぐる短歌集における以下のような記述が正確に呼応もしてくる。

人間がその体躯を脱離するのは丁度蝉がその皮を脱ぐと同じである、だが肉身を得る度毎に前生の記憶が暗くなる。我々が前生を記憶して居ないのは、蝉が自分が出て来た殻を記憶して居ないと同じである。蝉の中には自分が脱ぎ捨てた皮膚の横で歌って居るのも屢々見ることであろう。だから或る詩人は

われとわが殻やとむらふ蝉の声 也 有

と詠んだ。

(大谷正信訳「蝉」『小泉八雲全集』第六巻、第一書房、一九二六年)

蝉が殻の中に前世を脱ぎ捨てるのだと八雲は言うが、これら晩年の八雲の生まれ替り論には転生における「我」の消滅に記述の関心が移っているのがわかる。子が前世を記憶する事例への関心から明らかに変化している。

それが八雲の晩年の心境なり境地としてしまえばわかり易いが本書の関心はそこにはない。八雲の「前世」論がいかなるスキームでどのような先行する思想の影響下に出来上ったのか、その点に関心の軸足を置きたい。

八雲の「前世」論は幾つかの事例を西欧の文学から引用しながら、それと矛盾するように東洋独自の思考と主張していることは既に見た。では八雲はその矛盾を放置したままなのかと言えばそうではない。

八雲は来日後、三冊目の著書である『心』(一八九六年)の中で、その時点で自身の「前世」概念について整理している。同書は日本への第一印象としての『知られざる日本の面影』(一八九四年)、リアルタイムの日本の近代化を論じた『東の国から』(一八九五年)と続き、その題名が示すように日本人の内的な風景が主題となっている。その第一二章が「前世の観念」である。

章の冒頭には初期仏教の経典の一つから以下のような引用がある。

『若し一比丘あって過去世に於ける──一世、二世、三世、四世、五世、十世、二十世、五十世、百世、千世乃至幾百千世の過去に於ける──己が雑多の身境を細大想起せんとせば、須らく心を静寂の境に安置すべし──須らく事物を洞観すべし──須らく独坐念すべし』

『アカンケーヤ經』

(戸沢正保訳「第十二章 前世の観念」『小泉八雲全集』第四巻、第一書房、一九二七年)

この章が前世を悠久に遡行していった果てでの、魂のあり方への思索が主題だとわかる。

さて、この章の「前世」へのアプローチの作法だが、偽書『一異端者への手紙』では偽八雲は蝙蝠や自身の死体に湧く蛆に自分の転生した姿を描きつつ、アンネッタ、すなわち現世への執着を隠さない様とは対照的ではある。

同書はそもそもが東洋と西洋の思想における根本的な違いとして「前世という思想」だとした上で、それが思想や宗教学的言説ではなく日常の中に徹底してあるとする点に特徴がある。具体的には「これも因果だから」といった現在を「前世」の罪の結果として言及する日常の思考に端的に現われている、と八雲は主張する。前世や生まれ替りが、思想や哲学や神学的な、いわば知識人の言説ではなく、日本人の日常的な感覚としてあることを説くわけで、その意味では民俗学的と言えなくもない記述である。

では八雲は「前世」をめぐる東西の文明の違いをどう描写したのか。

之に関する古来の西洋の思想と、東洋の思想との間の大なる相違は、仏教には我等の伝統的な霊魂──一つ一つの、薄い、戦慄する、透明る内在人、即ち幽霊──が存在せぬ事である。東洋の『我』は個体ではない。又神霊派の霊魂の様な、数の極まった複体でもない。想像し難い複雑さの統計若しくは合成──計え切れぬ前世代の創造的思索の集中した合算なのである。

(同)

八雲はここで敢えて霊魂と幽霊を区別しない。そして東洋と西洋では、そもそも「霊魂」=「幽霊」のあり方が個体かそうでないかという点で根本的に違うのだ、とする。西洋人の魂は「我」という個体としてある。生者が個人としての「我」なり「私」を持つ以上、肉体から魂が離れてもそれは「個人」である。ところが東洋ではそもそも人の魂や霊が「個」ではない。生者の時も死者の時も東洋人、中でも日本人の魂は「個」として存在しない。

無論、芸能から怪談、文芸まで幽霊が個人である事例はいくらでも、というかむしろ個人でない幽霊を見つけることの方が難しい。

それはとにかくも、これが八雲の主張である。

そして、このような東西の違いは霊魂の有無や前世の有無ではなく、霊魂の形態に求められるとこの時の八雲は既に主張し、そしてその東洋的形態を「合成」なる説で説明しかけている。既に、と記したのはそれがほぼ一貫した八雲の霊魂の形態学だからである。

この「合成」の語には実はいくつかの来歴があるがそれについては後に改めて検討するとして、しかし、このような魂が「個」でなく「合成物」であるとする考え方は一九世紀の科学的思考と対比した時、極めて合理的だと八雲はする。八雲は日本滞在が長くなると東洋的な霊魂観が自分の思想にも「侵入」してくるとも記しているが、それは彼が東洋なり日本に感化されたからではなく、(無論、その時点での)最先端の知をより深く参照した結果なのである。

では八雲が参照した「知」とは何か。

それは社会進化論者のハーバート・スペンサーの心理学的領域での思索だと八雲はその名を掲げる。そしてこの先端科学は人間の感情の由来は個人的経験だけでは説明ができず「我々の出て来た祖先伝来の生の海から打ち寄せられてきた」ようなものだと比喩的に説明するという。それ故、生まれたばかりの小児の心が白紙とは言い難く、そこには既に「初期の本能」「組織化された記憶」が組み込まれているとする。それを八雲は遺伝だというが、前世の記憶そのものが勝五郎の如く遺伝するという単純な意味でない。一人の人間の体験は「神経系統の構成の微細な変化」を引き起こし、それが世代を追うごとに蓄積されるものがいわば前世の記憶だとする、とスペンサー『心理学原理』の中にあるという説をふまえているのだという。

その結果、八雲は、「前世という観念及び合成的「我」という観念」は、科学的に根拠付けられたとする。そうやって「本能」が世代間で遺伝し記憶され、進化するという霊魂の進化論というわけである。だが注意すべきは、スペンサーは「前世」「合成物としての魂」を直接論じているわけではない、ということだ。一方ではスペンサーは記憶、特に感情や情緒的な領域での「遺伝」は主張していて八雲はそこから魂の合成論を立論していく。

火星と日本を研究する男

こういった「前世」理解が同時代、あるいは少し後の時代にあって八雲だけの特異なものでなかったことは、八雲『心』から八年後に書かれた夏目漱石の小説「趣味の遺伝」(一九〇六年)にも見てとれるだろう。恋愛における女性像への「趣味」が遺伝するという、いかにも八雲好みのモチーフを扱った小説で、作中に「スペンサーの進化心理説」などに言及しつつ主人公が思索するくだりがあるようにスペンサー式記憶の遺伝説は相応に文学者にも受容されるものであったことがわかる。

少なくとも八雲と漱石はこの点では同一の教養を共有した。

とは言え八雲は「日本の農夫」、つまり一般大衆がこのような「前世」という仏教哲学をスペンサー主義的に理解しているわけでないとする。ただ自分自身を「複合体」として実感しているだけだとする。しかし現在の、少なくとも自分が教育を施した学生はこのような進化論的な霊魂論を明晰に言語化できるとして、教え子の「作文」を掲げる。

『霊魂の不死を言うより愚なるはなし。霊魂は合成物なり、其要素は永久不滅ならんも、二度と同一なる割合に組み合わせらるることなし。凡ての合成物は共性質と様式とを変ぜざるなし』

(同)

なるほど、この作文は八雲の霊魂の合成論を短くかつ正確に記述している。

この「前世の観念」が収録された『心』は一八九六年刊行である。同年九月より帝大での講義は始まっているから、作文はそれ以前の松江なり熊本時代の学生の手による可能性が高いが、それを八雲の文から再引用したのは、このような西欧のフレームによる日本文化論受容の下地が八雲を含め明治期の外国人による日本人教育の中で下地がつくられていったことの証しでもあるからだ。それは漱石「趣味の遺伝」を読み物として受容していく下地にもなっていく。

しかし八雲の学生が模範解答してみせた、「転生」を「魂の合成物」の進化として受けとめる思考の背後には、スペンサーに加え、更にもう一人、別の人物による近代の思考が大きな影響を与えている。

それがパーシヴァル・ローエルなる人物である。

八雲が、一八八九年、つまり、来日前年、フィラデルフィアの眼科医であり一時はその家に身を寄せる程に親しかったジョージ・グールドへの手紙にこうローエルの名を記したことで、その存在が八雲研究者には知られている。

差し上げる本が一冊あります──喫驚するような本です──神のような本です。然しその本の一語を余さずお読みになることをお約束していただきたいのです。東洋に関てこれまで書かれた本の中で最も立派なものです、で非常に小さい本ですが、内容は東洋に関する私の蔵書の総てよりも多いのです。或るアメリカ人(?)がそれを書いたのですよ! それは『極東の魂』〝The Soul of the Far East〟という本です。

(小日向定次郎訳「ジョージ・エム・グールドに」(一八八九年書簡)『小泉八雲全集』第九巻、第一書房、一九二七年)

この『極東の魂』は明治期に来日した外国人によって数多書かれた日本人論の一つだが、著者のローエルは二〇〇〇年代に入り同書以外の日本についての著作の翻訳や評伝的研究が刊行されるまでは、もっぱら八雲との関わりの中で、しかも来日動機として言及されるのみだった。

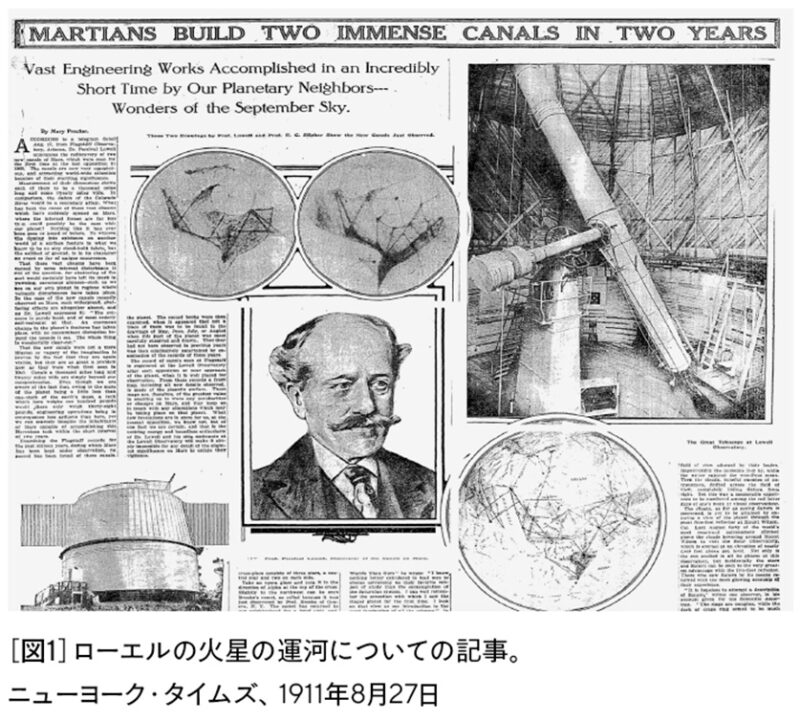

だが、このローエルという人物はいささか厄介である。何しろ火星に運河を発見してしまった人なのだ。

ローエルの略歴については研究者による以下をひとまず引用してみよう。

ローエルは、日本では主に天文学者として知られており、特に、海王星の外側の軌道で太陽を周回する天体の存在の予測(これは、冥王星の発見で証明された)および火星表面の望遠鏡での観察にもとづく、運河を造っている文明が存在している、との主張(これは誤りであった)が有名である。一方、ローエルは、明治期の日本を訪れて日本文化の研究・紹介を行った、いわゆる欧米人ジャパノロジストの一人でもある。『神々への道』の原書以前にも、日本関係の書として The Soul of the Far East および Noto を著しており、ラフカディオ・ハーンはこの二著のうちの前者を読んで日本に興味を持ち来日した、とされている。

(パーシヴァル・ローエル著、平岡厚・上村和也訳『神々への道 米国人天文学者の見た神秘の国・日本』国書刊行会、二〇一三年)

この略歴が記されたのは『神々への道 米国人天文学者の見た神秘の国・日本』の題名で訳出された『Occult Japan, or the Way of the Gods-An Esoteric Study of Japanese Personality and Possession』(一八九四年)の訳者の解説部分である。書名を直訳すれば「オカルト日本もしくは神々への道」となる。同書は菅原壽清訳の版もありこちらは『オカルト・ジャパン』(岩田書院、二〇一三年)という題で訳出されている。前者の訳者は疑似科学に対抗する活動をする研究者のようで「オカルト」の語感を避けたかったのだろうが、八雲研究の側から見ると「オカルト」の語は相応の頻度で八雲は用いている。例えばシンシナティ時代の降霊術師を訪ねる一群の文章の一つが「オカルト・サイエンス」と題されている。すでに紹介した、占いの内容や願望成就のための分割払いを勧める霊媒師の話である。

引用した略歴中「The Soul of the Far East」、「Note」とある書はそれぞれ、川西瑛子訳『極東の魂』(公論社、一九七七年)、宮崎正明訳『能登──人に知られぬ日本の辺境』(パブリケーション四季、一九七九年)として訳出されている。

ローエルの仕事に対しては『オカルト・ジャパン』が宗教人類学や憑霊信仰論の立場からは先駆的なフィールドワークとして高く評価されている。実際、一八八九年に能登半島を旅行しただけでなく、一八九一年には御岳山に登頂、宗教者による憑依現象の観察を行ない写真記録も残している。

ローエルは後述するように八雲と日本滞在時、人を介しての交流らしきものもあった。

しかしローエルは正確にいえば「日本」というよりはもう少し広いアジアをフィールドとした人物である。一八八三年、初来日直後、朝鮮国のアメリカ使節団の渡米に秘書官として同行することを在日アメリカ大使館から求められすぐにアメリカに戻る。そして北米滞在後、日本を一度経由して漢城(京城)に居住している。その体験をふまえ『朝鮮──朝の静けさの国』(一八八六年)として『極東の魂』に先んじて刊行もしている。シンガポールやインドも旅していて、その意味で二冊目の『極東の魂』が日本を題材としつつ中国や朝鮮も議論の対象とし、「極東」と題された理由もわかる。実際、中国や朝鮮についての論考もいくつか書き残している。

だがローエルは『オカルト・ジャパン』出版後は日本あるいは極東への関心を失う。資産家であった彼はアリゾナ州に私設の天文台を創設し火星の研究に没頭、観察から運河の所在を主張した『火星』(一八九五年)を刊行。運河の図は後に新聞でも反響を呼んだ。[図1]もっとも運河に見えたものは飛蚊症による錯覚だったのではという疑念もある。

学術的正しさとは別に火星人や火星の運河といったSFの古典的イメージを創り出したのはローエルである。

それだけだとひどく胡散臭い人物に思える。しかし最晩年、ローエルは海王星の外に「惑星X」の存在を仮定し、その予想の下に実際に発見された冥王星を示す記号はローエルの頭文字PとLが組みあわされている。

このようなローエルにおける、現在でいう科学と疑似科学の振り幅はこれまで見てきたように柳田國男や小泉八雲にも共通である。その一面を黙殺しないことが彼らの全体像を見る上で不可欠であると同時に、一方のオカルトや疑似科学的な部分のみをことさら評価し彼らの知性を近代に対するアンチやその先駆者として持ち上げるのも適切ではない。科学と疑似科学がまだ地続きであり、その上に文学も民俗学もありローエルに至っては天文学もそうであったということを理解しないと彼らの評価を誤る。

さて八雲にとってその来日がローエルの『極東の魂』に導かれてのものであったことは、彼に関心を持つ者の間では早くから自明であった。偽八雲書簡集『一異端者への手紙』でも、日本に旅立つ前のニューヨークから返事を寄こさないアンネッタに『極東の魂』を送るくだりがある。偽作者の創作だろうが日本行きと同書とを結びつける言説が八雲読者に海外でも相応に流布していたからこその捏造であろう。

* * *

※この続きは『八雲と屍体 ゾンビから固有信仰へ』をお読みください。

本書では、八雲とローウェルについてより深く考察しています。

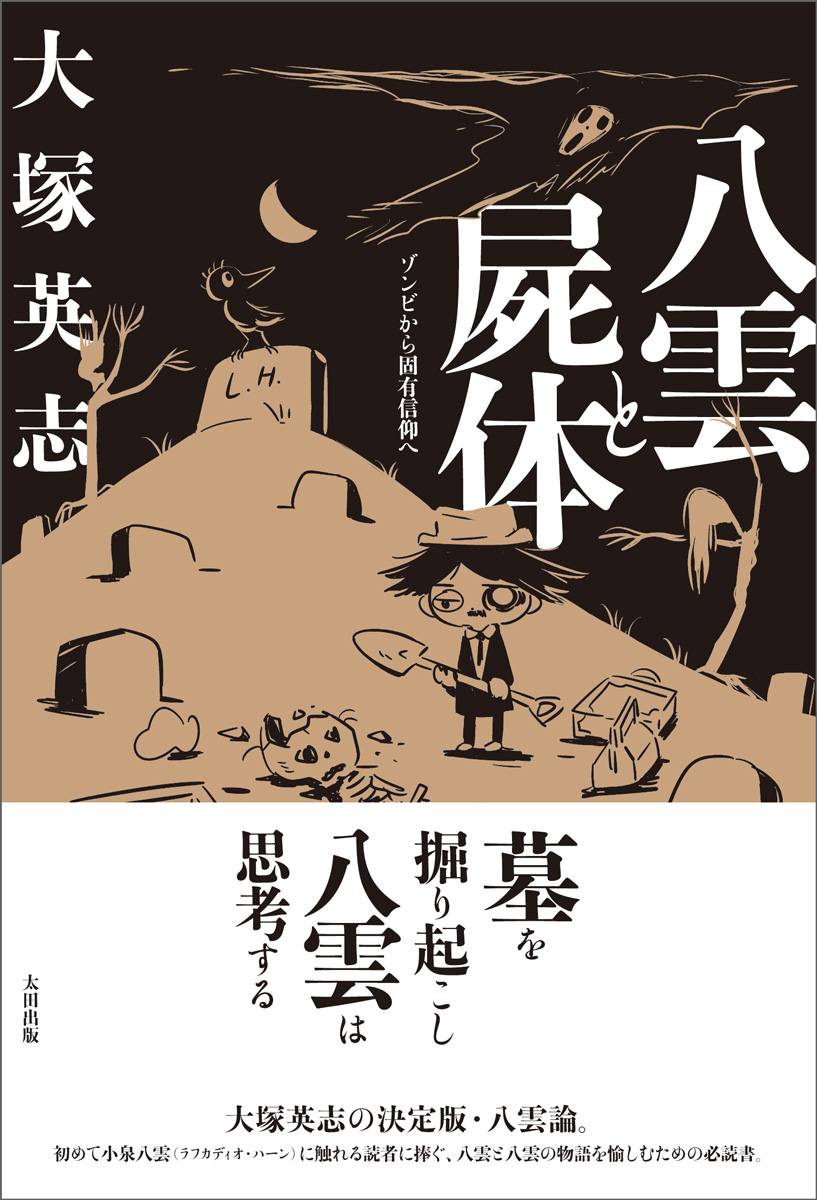

八雲と屍体 ゾンビから固有信仰へ

墓を掘り起こし八雲は思考する

八雲が記した数々の“死”と“屍”、「物語をねだる者」と「語り部」たち、レキシントンの古屋敷を舞台に語られた幽霊譚、ディオダティ荘の夜を彩る怪奇談義、前世の記憶を持つ少年・勝五郎の転生、火星に運河を見つけた男・パーシヴァル・ローウェルとの出会い…

小泉八雲を彩るエピソードはあまりに刺激的でファンタジーじみている。しかし、それらは果たして「真実」なのか──

大塚英志の決定版・八雲論。

初めて小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)に触れる読者に捧ぐ、八雲と八雲の物語を愉しむための必読書。

各書店・電子書店にて大好評発売中!

筆者について

おおつか・えいじ。国際日本文化研究センター教授。まんが原作者。

著書に『手塚治虫と戦時下メディア理論 文化工作・記録映画・機械芸術』(星海社、2018年)、『大政翼賛会のメディアミックス『翼賛一家』と参加するファシズム』(平凡社、2018年)、『大東亜共栄圏のクールジャパン「協働」する文化工作』(集英社新書、2022年)、『「暮し」のファシズム ――戦争は「新しい生活様式」の顔をしてやってきた』(筑摩選書、2021年)、『シン・論 おたくとアヴァンギャルド』(太田出版、2022年)、『木島日記 うつろ舟』『北神伝綺』『北神伝綺 妹の力』(いずれも星海社、2022年)など。

現在の研究テーマは戦時下のメディア理論と文化工作。