2014年にテレビシリーズとして放送開始、2019年より全5部作の劇場版の公開がスタートした『Gのレコンギスタ』。2022年8月5日には完結編となる劇場版『Gのレコンギスタ Ⅴ』「死線を越えて」も公開。7月26日発売の『CONTINUE SPECIAL Gのレコンギスタ』では、『G-レコ』という長き旅を終えた富野由悠季監督に、そのすべてを聞いたロングインタビューを掲載。

ここでは特別にその一部をお見せいたします。

劇場版『Gのレコンギスタ』で意識したこと

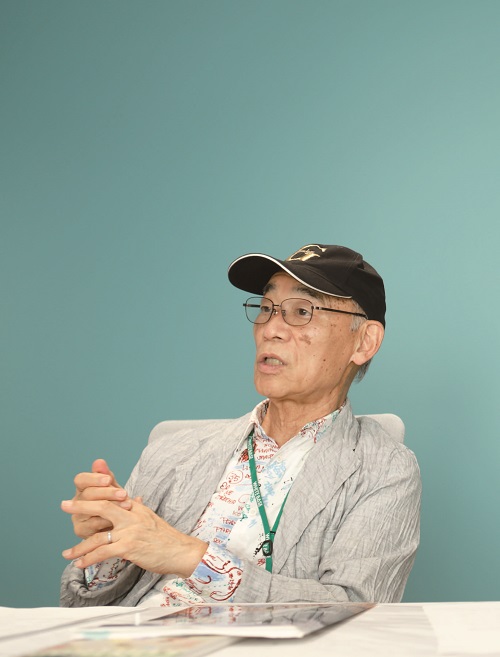

富野由悠季

1941年生まれ。神奈川県小田原市出身。1964年に虫プロダクションに入社。『鉄腕アトム』の脚本・演出などを手掛けた後にフリーとして独立。1971年に『海のトリトン』で監督デビュー、その後も『機動戦士ガンダム』『伝説巨神イデオン』など数多くの名作を生み出す。2014年にはテレビシリーズ『Gのレコンギスタ』の監督を務め、2019年からは全5部作となる劇場版も上映開始。2022年8月5日には完結編となる劇場版『Gのレコンギスタ Ⅴ』「死線を越えて」が公開となる。

──劇場版『Gのレコンギスタ』は、全5部構成に分割したことで、この作品が「ベルリが遠い世界に徐々に足を踏み入れていって、最終的に世界の果てまで旅をして帰ってくる」という構造が明確になったと思います。

富野 それはそうかもしれません。でもそれは、実は結果論なんです。というのも、テレビ版はバタバタしていて、週一ペースの連続性の中で見ていると、全部がズルズルと繋がって見える作品になっていたんです。だからテレビ版を見ても「景色を見た」という意識にはならなかったはずです。なんだか宇宙に行って、宇宙戦争やって帰ってきたよって、それだけになっていて。それを大きなエピソードごとの塊で区切って、全5部作にするというまとめ方をしたら、結果として明快に違う肌触りが生まれることになりました。旅をして、いろんな世界を見たよというふうに作品を感じられたのは、5部作を通じて舞台が変わっていくという構成になったことを受けて、それぞれの局面がちゃんと伝わるように演出され直したからでしょう。

──そもそも今回の劇場版をまとめるにあたってどんなことを意識したのでしょうか。

富野 劇場版をまとめていくときに考えたのは、テレビ版に足りなかったものを補完しつつ、ブロックごとに滑らかに見られるようにするということです。その中で、その場所その場所の空気感を演出するということをすごく意識しました。それがあったから「景色を見た」という感覚が生まれて、「旅」という印象が強まったのでしょう。

そういう意味では今回の劇場版は、作り直すといっても物語を変えてしまうとかではなく、演出の技術論でひっかかりなく見られるようにする、ということがメインでした。でも第3部まで作り終わったところで、作品が完全に自分で“動いた”感覚がありました。その“動いた”感覚のまま第4部、第5部に行けたんで、それは本当に良かったと思っています。

──“動いた”という感覚ですか?

富野 やっぱり第2部になって、テレビ版のときにはまったく想定していなかったドリカムの曲(DREAMS COME TRUE「G」)が入ってきたというのは大きかったですね。それで、あの曲の後始末をつけなくちゃいけない、となりました。

──第2部が公開された2020年にも「『G』には舌を巻いた」という話をされていました。

富野 劇場版がスタートしたはいいんだけど、何か足りない感じがしていて、「『G-レコ』ってヤバいんだよ。どうすればいいのか」っていう自覚はあったんです。そのときに、ある人が「だったらドリカムに頼んでみたら」って言ってくれたんです。それを聞いたときは、「ここまでできちゃった途中の作品で、ドリカムが歌ってくれるわけがないだろ」って思いました。でも、それが具体的に実現できて、確かに『G-レコ』にちゃんと上乗せしてくれるものが出来上がってきたわけです。そもそもあの歌って、映画のラストにふわっと流れて映画をまとめるようなイメージソング的なものじゃないんですよ。もっと劇に寄り添っている。むしろ、劇伴といったほうがいいかもしれないような曲で、第5部も、当初は「最後にドリカムさえ流せば丸く収まるだろう」って甘く考えていたんだけど、後始末論を考えるとそれでは済まないと判明したのです。

──「G」があったことで、作品の締めくくりにも影響があったのですね。

富野 そうです。テレビ版のときは、カップルがそれぞれできて、その中でベルリに置いてけぼりにされたノレドが大騒ぎして……という、ちょっとコメディっぽくすることで逃げ切れるだろうと思っていました。でも、ドリカムの歌詞を読めば読むほど、ドリカムのほうがむしろ『G-レコ』のこと考えているんだ、っていうことを教えられたんです。「G」という曲は、アニメとかロボットものといったものを異端視せずに、「映画ってこういうものなんだよね」っていうフィーリングをちゃんと醸し出しています。半年ぐらい前に、そこにちゃんと向かい合わないといけないと考えて、それでいろんな終わり方を考えました。思いついたら制作進行の青少年にも相談したりして、中には徹底的にバカにされたアイディアもありましたね。

──それはどんなアイディアだったんですか?

富野 最後にちょっとした役でドリカムの吉田美和さんに出てもらおう、というアイディア(笑)。そうしたら「それは年寄りの発想じゃないですか?」と指摘されて、「それはその通りだ」ってなりました。ラストについては、物語の本線でなくてはいけないから、ベルリでとるしかない。もちろんロボットアニメ的な戦記物の勝った負けたではないところでやってはいけない。そう考えて組み立てたので、およそロボットアニメらしくないエンディングなんだけれど、映画ってああいうものだし、あのエンディングで『G-レコ』が50年残るものになったという自信はあります。ラストで「ああ、こういう主人公だったのか」っていうことになって、「じゃあ『G-レコ』って最初はどうだったっけ?」って改めて最初に戻って見たくなるラストです。

富野由悠季とキャラクターたち

──改めて振り返って、ベルリという主人公は、どんな主人公でしたか?

富野 そういうことでいうなら、狂言回しであったということはいえます。地球からビーナス・グロゥブまで行って、帰ってきて地球を一周するぞと決意する。作品を通じてそれだけの空間を見せるというアイディアがまずあって、それを実際にやってくれたキャラクターということです。逆にいうと、狂言回しだからキャラクターを作りきれなかったなという気持ちはありました。ベルリだけでなく、アイーダも含めて、このふたりはあまり手をつけていなかったな、と。というのも、『G-レコ』は特にそうなんだけれど、自分は技術の限界と、その技術を行使することで成立する社会の関係性、その中に人間の問題を入れていくことで作品を作りました。だから文芸になっているヒマがないのね。つまりいつも言っている通り、自分は戯作者じゃないんです。だから本当は、三谷幸喜とか井上ひさしみたいなわかりやすいものを書けたら良かったなっていう悔しさを毎回感じてます。

──『G-レコ』に関して言うと、アイーダとベルリの貴種流離譚として始まったわけで、そこに古典的な物語の文芸性を取り込もうとしたというように見えましたが?

富野 当初はそういう目論見もあったけど、それはわりとシンプルにまとまっちゃったんだよね。

──『∀ガンダム』はその点、文芸作品になっていたと思いますが、『∀』がうまくいったのは何故だと思いますか。

富野 うーん、そうは言ってくれても、『∀』も結局、尻すぼみになっちゃっているっていう部分があるからなぁ。そもそも『∀ガンダム』って何年前だと思う? 20年以上前なのよ! 本当にイヤになるね(苦笑)。そのときはまだ還暦前で、その若さゆえに、文芸論に含まれるロランのジェンダー論的部分を、ちょっと生々しく描くことができたと思ってます。若かったから想像できた。でも70歳過ぎたところの『G-レコ』では、素敵な人に恋したんだけどそれがお姉ちゃんだった、というアイディアが、結構論理的な終わり方になっちゃった。そういう違いがあったとはいえますね。

──年齢ですか。

富野 女性スタッフに、アイーダはかわいくないって言われたこともある。もちろんこれはルックスの話じゃないんですよ。可愛げが見えてないということです。文芸ってやっぱり色気、色艶なの。その部分がやっぱり匂ってこない。そこは年齢を突きつけられた感じがありましたね。だから劇場版で、おじいちゃんにもう一度頑張らせてくれ! と思って頑張りました。なので、アイーダお姉さんについては、「どうもこの男と寝たらしいよ」っていう描写は入れました。

──お話を聞いていると、アイーダは監督から見て、恋人の可愛らしさというより、娘みたいな可愛らしさを感じていて、その差がフィルムに反映していたのかなと思いました。

富野 そう、そうなの! だから手をつけたいお姉ちゃんというのはほかにいるのよ。そっちは浮気相手みたいな距離感で向き合えるから。

──それは誰ですか?

富野 クン・スーンとチッカラ。あとマニィもそうですね。そういうキャラクターはキャストからも「良かった」って思ってくれているらしい。「なんか気持ちいいんですよね。この子のセリフ喋ってると」って言ってくれた方もいたりして。それに対して、メインのヒロインにそういう匂いをちゃんと出せないのは、自分自身の女性経験のなさっていうのが、一番の問題だなって思いました。

──でも、ないわけでもないですよね。

富野 皆無とはいえないけど、ほとんど皆無に近いですよ……それで思い出した。若いときにワルい女に騙されていたことはあった。

──(笑)。お話を聞いて『∀ガンダム』のディアナ様は、そういう意味ではかなり特別な存在だったんだなと思いました。

富野 あれは本当にそうですね。高橋理恵子さんが来てくれたおかげで、あの声に惚れたっていうのも大きかった。アニメっておそらく実写以上に制作者がキャラクターに感情移入ができるし、してもセクハラにならないで済むというメディアなんですよ。

──すると、ディアナ様は最後の恋人という感じですね。

富野 そうね。アニメキャラならいくら思い入れても、週刊誌に書かれる心配はない。……それでいま、強制的に思い出されたんだけれど、ファーストガンダムのときの女性キャラクターはみんな幸せでしたね。今年受けた取材なんだけど、アニメとは全然関係ない仕事をしている40代の男性に「なんでマチルダさん殺しちゃったんです?」って言われたのよ。「……不自然じゃないでしょう? 戦争だったらああいう局面もあるでしょう」って話しても、「いやだけども! なんでマチルダさん殺したんですか?」って本気なのよ。

──40年越しで監督にそれを伝えたかったんですね。

富野 こっちからすると困りもするけど、それぐらい感情移入することもあるんだな、とは思いましたね。

──監督は先程、ベルリは狂言回しとおっしゃいました。アイーダが娘の距離感だとすると、ベルリって孫っぽい存在なのかなとも思ったのですが。

富野 それはそうですね、今朝も散歩していて、公園に行くと、保育園の子たちが保育士に連れられてきているのよ。あんなに小さいのに、遊戯ごとをやるときにはルールもちゃんと守れるし、いろんなものを見極める識別能力やリアクションする能力みたいなものもちゃんと持っている。ああいう、男の子と女の子の違いがほとんどないような年頃の子供がみんなでワーッと遊んでいる様子を見ていると、グッときてもうダメですね。あと、75歳過ぎて、実際に男の子の孫と接するようになったときの関係性。そのあたりはベルリを演出するときに入っていると思います。愛はあっても、遠くから見てる感じで、余分なこと、間違いをさせないために、必要があればこっち側から“幅寄せ”をしていって、キャラクターを誘導していく感じで。そういうことはすごくしたと思います。

──たとえばベルリと比べると、アムロはもっと分身のような存在なのでしょうか?

富野 分身……分身というより、代弁者という感じですね。アムロは、キャラクターを演出するときに、頭の中で考えているだけではダメなんだ、ということを教えられたキャラクターなんです。自分の過去なり重ねるなり、モデルをちゃんとイメージするなりしないと、キャラクターがブレてしまう。「親父にもぶたれたことない」という台詞は、やっぱり自分の中の生活感を重ねた中からしか出てこなくて、論理的に作れるものではないです。

──アムロは歴代の中で、監督自身に近いほうなんでしょうか?

富野 だからそこが分身じゃなくて、代弁者といったところなんです。感情移入をして自分を投影しているわけじゃない。劇として作っていくということがまず大前提にあるんです。いま思い出したことがありますが、『機動戦士ガンダム』でアムロがマチルダさんを下から見上げるカットがあったでしょう? そのとき、アムロはマチルダさんのユニフォームのタイツのことは考えてないんです。おバカだから。でも俺だったら、そこは想像しちゃうんだよねって。そういう違いはあるわけです。

──そういうことなんですね。

富野 自分をキャラクターにかぶせていくようなことはしないんです。

* * *

※この続きは、7月26日発売の『CONTINUE SPECIAL Gのレコンギスタ』にてお読みいただけます。

本書では、富野由悠季ロングインタビューの他に、安彦良和、石井マーク(ベルリ・ゼナム役)、吉田健一(キャラクターデザイン)、中村正人(DREAMS COME TRUE)のインタビューや、マンガ家・田中圭一による書下ろしマンガを掲載。1冊丸ごと『Gのレコンギスタ』を大特集しています。

劇場版『Gのレコンギスタ』

劇場版『Gのレコンギスタ Ⅳ』「激闘に叫ぶ愛」2022年7月22日(金)公開

劇場版『Gのレコンギスタ Ⅴ』「死線を越えて」2022年8月5日(金)公開

声の出演:石井マーク、嶋村侑、寿美菜子、佐藤拓也、逢坂良太、高垣彩陽、福井裕佳梨、鷄冠井美智子、中原麻衣、中井和哉、小清水亜美、子安武人

総監督・脚本:富野由悠季

原作:矢立 肇、富野由悠季

演出:吉沢俊一(Ⅳ、Ⅴ)、進藤陽平(Ⅳ)

キャラクターデザイン:吉田健一

メカニカルデザイン:安田朗、形部一平、山根公利

音楽:菅野祐悟

企画・制作:サンライズ

製作・配給:バンダイナムコフィルムワークス

劇場版『Gのレコンギスタ』テーマソングアーティスト:DREAMS COME TRUE

エンディングテーマ:ハセガワダイスケ「カラーリング バイ G-レコ」

劇場版『Gのレコンギスタ』公式サイト:Gのレコンギスタ

(C)創通・サンライズ