「先祖」について、「神」について

さて、「幽冥道」の書に柳田が手を出していたことに、柳田の周辺に偽史思想家が出入りしていたことと合わせて考えてみる。当然だが、柳田は彼らにオルグはされなかった。それは岡田も織田も増田も柳田から見れば自分の学徒のようなものだったからだ。しかし、こういった偽史思想はもう少しきな臭い政治思想として当時、あった。そういう気配だけは柳田にも伝わったはずだ。

その気配を理解するには丸山敏雄という人物の同じく日記を参照するのが興味深い。

丸山敏雄は戦前「ひとのみち教団」に関わり新宗教への弾圧が始まり、検挙された。

その戦時下の日記に登場する固有名が興味深いのである。

柳田の『炭焼日記』の登場人物と重なるのである。その多くの固有名は読書においてであるが、1942年6月7日には「高橋空山著の『契丹古伝史』を読む」とあり、1943年7月26日にはゼ・チャーチワード『南洋諸島の古代文化』を読んでいる。言うまでもなく藤沢親雄が関与したムー大陸である。そして対面としては1944年5月6日、増田正雄の「猶太研究会」に参加、「大変よい。こんなしんけんな会に出た」とある。8月7日には増田正雄「日本とスメルとユダヤの関係」を読み、さらには織田が柳田に勧めた高楠の『知識人としてのスメル族』も読み、ユダヤ陰謀説の偽書『モーゼの裏十戒』をも読む。

柳田がいなしてみせた偽史本を丸山は真面目に受け止め、ユダヤ陰謀説、ムー大陸、契丹古伝、スメルを一巡りする。スメル学塾が関与した、悪名高きダ・ヴィンチ展も見学している。

注意すべきはこのような読者の中に一つは小泉八雲『神国日本』が混じることで、ムー大陸本と前後して読まれている。

『神国日本』については後で問題とするが、1944年2月7日には柳田國男の名が登場する。

二月七日(月)晴

(『丸山敏雄全集第17巻 日記編Ⅰ』倫理研究所、1979)

午前中、古代研究。目録つくり。高天原研究。午後、折本二冊書。京子ちゃんの分、神山の青年の分と。夜、柳田国男氏の『神道と民俗学』をよみて、よみ終る。大変豊かで趣きのある記述で、ふかみと味とある大家なる哉とおもふ。今日より燈を一つにして三人、二階で仕事する。

こうして見た時、柳田國男をとりまく一つの大きな「文脈」が明らかになるだろう。

『炭焼日記』の来訪者から見た時、転向マルクス主義者やインテリジェンス機関にとっての柳田國男の存在とは別に戦時下国家主義に流入していた偽史思想という「文脈」がやはりある。そちらの側から見た時、柳田はかなり近しく写ったのではないか。彼らの接触を柳田自身はいなしているが、丸山にとっては偽史と柳田は彼の思想の中で両立する。

つまり柳田が考えるよりも彼の学問は戦時下の偽史思想に接近されている。あるいは包摂されている。

そして、この丸山が何より興味深いのは日記の中で『神国』と記される『神国意識の復古と実践』なる大著を『先祖の話』を書いた柳田のように東京空襲下に書き続ける点である。

無論、丸山は先祖の話のことを知らないが、まるで柳田に共振しているように思える。

そして3月28日、午前、「祖先崇拝の論文」を書いたとさえある。

柳田の錯綜した人脈、つまりは彼をとりまく錯綜した世界線に比せば「ひとのみち」関連の裁判が軸の丸山の世界線はシンプルだ。しかしその中で確実に重複し同じ時期に「先祖」について考え「神」について書こうとする。

丸山の側が仮に『先祖の話』にことを知ったら、先祖について柳田が考え、書くことは彼の世界線と柳田の世界線が交錯したかのように見えはしなかったか。ひどく回りくどい言い方をしているが、柳田は偽史に崩れはしなかったが偽史思想家や新宗教の思考が戦時体制の中で収斂していった「神」や「先祖」という巨大なうねりにやはり飲み込まれたのではないか。

その結果、『先祖の話』を書き、やはりそれは「変節」ではないか。

無論、この本を「善意」に擁護することはできなくはない。

柳田周辺でいえば既に見た、折口の養子・春洋の出征。折口が養子の春洋を先祖として祀る倒錯まで予言していたとは思えないが、東京への空襲以前に戦況の悪化とそれに伴う死者の方は一般人よりは切実に耳に届いていたはずだし、大空襲も体験した。

柳田の言説が最初から、戦争と不可分なのは、先に言いかけたように、日露戦争の1905年に「幽冥談」を発表し、山人論を語り、『遠野物語』を刊行したことでも明らかだ。後に刊行された『遠野物語拾遺』に日露戦争下、ロシア兵が目撃した「白服の兵隊」についての挿話は『遠野物語』で想起されるべき死者は三陸震災ではなく日露戦争であるべきだということを物語っているように思える。

ぼくが柳田の『先祖の話』や『遠野物語』を東日本震災の死者と結びつけ慰撫しようとする言説に違和を覚えるのは、一つはこのような「災厄」のすり替えにある。なぜなら『先祖の話』における「固有信仰論」は戦死者の魂の問題を扱うが、それは同署の最後に明示されているように「七生報国」の柳田的読み換えに他ならないからだ。

『先祖の話』における固有信仰論

それでは『先祖の話』における固有信仰論とはどのようなものなのか。

結論から言えばそれは柳田式の「七生報国」論ではないか。いわゆる「創られた伝統」に他ならず、しかもその雛形は明治期に西欧から流入した日本人論が戦時下に復興したものではないか、とぼくは考える。

その時、丸山敏雄の読書の中に先ほど言及した『神国日本』があることに注意したい。

『神国日本』とは小泉八雲が1904年に英米で刊行した“Japan-An Attempt at Interpretation”、『日本解明の一試論』と訳すべき題名の日本論だ。原著の表紙に「神国」と大きく表記されていることから現在、最も入手が容易な翻訳である東洋文庫版も『神国日本』と題されている。

刊行された実物を見ることなくハーンは死去している。

立ち消えになったコーネル大学での講義の草稿とされ、つまりは海外に向けた「日本論」である。無論、ハーンの書いたものはすべて英文であり、日本人向けの彼の言説は東京帝大での学生向けの講義が主たるものだ。

問題はそれがいつ日本人に向けて翻訳されたかである。

翻訳は1932年、つまり十五年戦争が始まる翌年、つまり満州事変の翌年に戸川秋骨の翻訳で刊行される。戸川のあとがきを見る限りその時点ではまだ「時局」は意識されておらず、例えば文中で引用される「家康遺訓」が偽作説の強いものであると言及される。

それが再販されるのが1938年12月、つまり日中戦争開戦の翌年である。この時、戸川のあとがきが削除されている。戸川のあとがきは訳語の監修者などその学術的正確さを自らの翻訳に求めるものでそれ故、八雲の誤認や資料に偽書があることにも触れていた。それが削除されたことで、自ずと求められる「読み」は変化するのではないか。

つまり書物としての正確さではなく、今風に言えば「日本スゴイ」本として期待されるものに変化してはいないか。

そのことは同署の「本文」の後、奥付の次のページに「戦時体制版の宣言」と題する第一書房・長谷川巳之吉の一文が掲げられることで裏付けられる。それは文字通り同社の刊行物を「戦時体制版」として復刊するものでその意義をこう記す。

今や史上未曾有の重大時機に際している私達は、国をあげて長期建設に邁進して居ります。而も戦後と雖もなお国力総動員を要し、所謂『常在戦場』の力が飽くまで必要であることは言うまでもなく、私が声を大にして本シリイズを戦時体制制版と呼号するのも此の意味に外ならないのであります。我々は更らに前線銃後を打って一体に結び、これをもって事変中の用意修養に資し、戦後の準備を怠らず、日本人としての確乎たる背骨と肚とを養って新日本文化の建設に資し、進んでは来るべき東洋文化ルネッサンスの分担者たるの実をあげたいと念じてやまない者であります。

(長谷川巳之吉「戦時体制版の宣言」、小泉八雲『神国日本』第一書房、1938)

「昭和13年9月」と日付けがある一文だ。「国力総動員」「常在戦場」「前線銃後を一体に結び」「新日本文化の建設」とまさに戦時体制の文脈にこの書の文脈が用意されていたことがわかる。

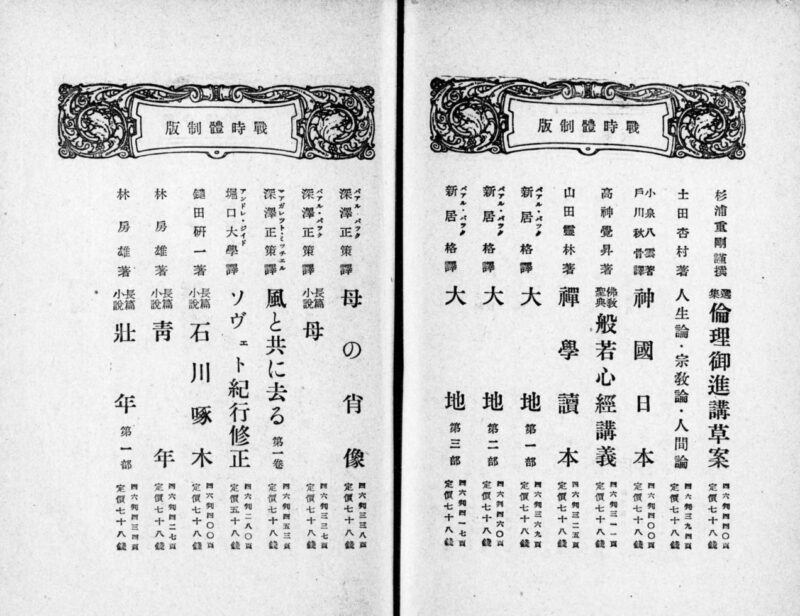

しかしその「戦時体制版」がいかにものものしいラインナップかというと【図1】がその「宣言」の後に続く既刊一覧の広告である。パール・バックや石川啄木の評伝など書名のみでは「戦時体制版」というシリーズ名にそぐわな印象だが、バックや啄木がこの後、例えば戦時体制下、映画の題材になっていくことを一つとっても、これらの書に与えられた「文脈」による「読み」が何であるかは、注意すべきだ。

そして1943年、『神国日本改訳版』として、田部隆次を訳者に加え三度目の刊行となる。

つまり、満州事変、日中戦争、日米開戦と十五年戦争の節目ごとの翌年に『神国日本』は復刊される、時局の書物であることがあからさまである。

先の丸山敏雄が入手したのは最後の「改訂版」であると思われる。

この改訂版での大きな変化はこの本がいかに時局下で読まれるべきかが、田部隆次の巻頭に掲げられた「解説」で示されている点である。読者は必ずしもページの順に書物を読むわけではないにしても本文より前に「読み方」があるのはやはり奇異である。

しかしこの「解説」に注意しなくてはならないのは改めて柳田の言説と対比するが、この書を「固有信仰」論として読むことを求め、かつ、その「固有信仰」の概要が柳田の『先祖の話』で唐突に示された「固有信仰」のそれと正確に重なるからである。

以前ぼくは別の原稿でも『神国日本』の本文と『先祖の話』の固有信仰論に強い類似があることを示したが、田部は柳田式の「固有信仰論」として八雲を読めと言っているのだ。無論、柳田の書の方が、刊行が後であり、だからといって柳田が『神国日本』の直接の影響を受けたとは言わない。

しかし、柳田の「固有信仰論」は明治期の八雲を含むパーシヴァル・ローエルなどの明治期の外国人による日本文化論と近似した形にこの時期、短期間で修練している。

明治期以降、このような西洋の文脈の影響を柳田が受けてこなかったことはあり得ない。

だが、戦争末期に柳田の「固有信仰論」がたどり着いた先はその柳田個人の知的系譜の果てにただあるのみならず、改定『神国日本』の田部の「読み」やあるいは丸山敏雄が自らの日本論を『神国』と日記中に暫定的に名付け祖先崇拝を日本人の信仰の軸に位置づけたのと、皮肉をこめて言えば、ある種の「協働」の果てに成立したものではなかったか。そういう一つの言語空間に『先祖の話』もまた、収斂して行ってはいないか。

以上のような視点に立って、改めて柳田の『先祖の話』とその協働的な言説を対比しつつ検証してみたい。