ミュージアム研究者・小森真樹さんが2024年5月から11ヶ月かけて、ヨーロッパとアメリカなど世界各地のミュージアムを対象に行うフィールドワークをもとにした連載「ミュージアムで迷子になる」。

古代から現代までの美術品、考古標本、動物や植物、はては人体など、さまざまなものが収集・展示されるミュージアムからは、思いがけない社会や歴史の姿が見えてくるかもしれません。今回はロンドン・テートにあるブリテン美術館に展示され続け、倫理的に問題があると批判されてきた壁画をどのように「歴史修正」したのか、について。

クリストファー・コロンブス像を撤去せよ――2020年5月、欧米諸国では奴隷貿易に関わり財を為したり奴隷を所有していた「偉人」を称える彫像の撤去を求める声が上がり、2020年代それらは次々と公の場から消えていった。

米国ミネソタ州で起こった白人警官による黒人男性ジョージ・フロイド圧殺が不起訴になったことが火種となった、ブラック・ライブズ・マター運動の結果である。運動は二つの道筋をたどって世界へと拡大していった。一つは、白人たちと比べあまりに多くの黒人が不合理に死んでいく「命の格差」を是正する方向。もう一つは、そうした状況を生んだ歴史的経緯や負の遺産についての反省を求める方向である。

後者の運動は、人種差別が組み込まれた社会構造を改善するために人々の人権意識へと訴える手段をとる。映画やドラマの配役や商品広告の名称やコピーなどにおける運動が広く知られるが、コロンブス像などのパブリックアートのように、過去に作られた差別的な芸術表現をどう扱うのかについて問いかけるものもある。

これら美術の表現に対するポリティカル・コレクトネス、つまり社会的に望ましい表現を求める批判の声は、ストリートではなく美術館内の作品へも向けられた。

快楽公爵の狩りを見ながら肉を食べる――レックス・ウィスラー《希少肉探索の旅》

レックス・ウィスラーによる《希少肉探索の旅 The Expedition in Pursuit of Rare Meats》はそうした作品の一つである。1927年ロンドンにあるテート・ブリテンの館内の休憩所に描かれたこの壁画は、その表現が問題視されたものの、単に撤去したり収蔵庫に眠らせたりするのではなく、より“美術館らしい”対応がとられて公開が続けられている。この作品は現在どのように展示されているのだろうか。そこに至った経緯とともに作品を見ながら、美術館という公共空間の政治について考えよう。

テート・ブリテンは一六世紀以降のイギリス美術を扱う美術館で、イギリスのミュージアムの顔として知られている。テート・モダンなどいくつかの部門をもつテート・グループ最初の美術館で、ナショナル・ギャラリーから“砂糖王”ヘンリー・テート卿のコレクションが分離独立する形で1955年に創設された。元はミルバンク刑務所があった場所で、近くにはテムズ川が広がっている。

ウィスラーの壁画は、架空の「快楽公爵」が珍しい獣や鳥などを探して世界中を巡る冒険譚を描いた17メートルに及ぶ大作である。描かれた多数の場面は時間の経過を表していて、目で追いかけていくと絵本のように物語が綴られる。近世以前の日本の巻物や、セリフのないマンガのような表現と説明するとわかりやすいだろうか。

本作は年代順にイギリス美術史をたどるメインの展示室ではなく、休憩所に描かれたものだ。のどかな田園風景が広がり様々な場面展開も楽しめる、一見すると特に有害にも見えないこの作品は、メインのギャラリーで緊張感のある作品を鑑賞した合間に、アフターヌーンティーでおやつを食べながら休憩をするにはぴったりだったことだろう。2013年にこの部屋は一食で大枚を浪費することも容易いレストランへと改装された。読者の中にはロンドン旅行の折にここで豪華な“希少肉”を堪能した人もいるかもしれない。

アートで歴史に注釈をつける――キース・パイパー《Viva Voce》

しかし本作には、倫理的に問題のあるシーンが、問題のある方法で描かれている。裸体で描かれた黒人子供は手首に縄をかけられ誘拐されている。植民地で奴隷にされたのだ。それもこのシーンは、戯画的なタッチでコミカルに描かれている。分厚い唇、浅黒い肌や上半身裸の姿など、黒人や東アジア人は典型的な身体的特徴を誇張して描かれている。当時流行ったシノワズリという中国趣味の様式が採用されている。背景にもいかにも異境の地として中国を演出するように、万里の長城が出てくる。

ここで見られるように、人種や国籍を一括りにして身体的な特徴と紐づけて描くことは、人々が抱くステレオタイプを強化して広めてしまうという点で、現代の倫理規範では差別を助長する問題のあるものとして理解されている。

ここでやっかいな問いが思い浮かぶだろう。はるか昔に作られ公共空間に飾られている人種差別的な慰安作品は、現在どう扱われるべきだろうか?

ここで本作に対して美術館がとった対応は、現代美術の作品をつかって差別の歴史について注釈をつけるという方法であった。

2024年の再公開のための新作に起用されたキース・パイパーは、1980年代に黒人に対する人種主義に対抗する美術運動ブリティッシュ・ブラック・アーツ・ムーブメントを牽引した作家である。

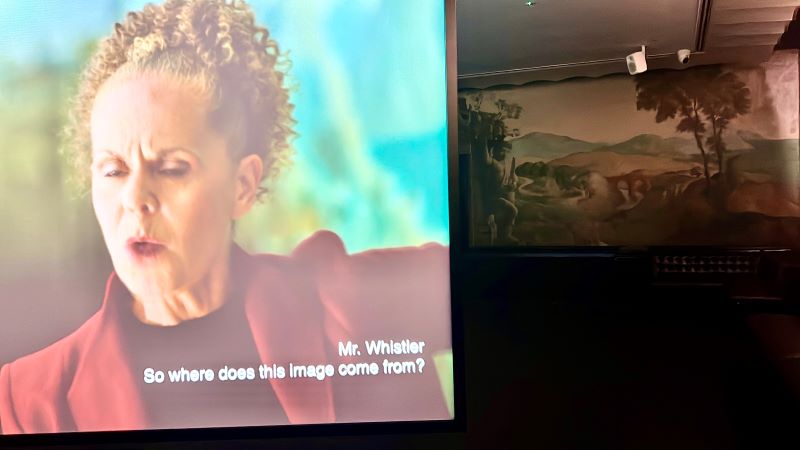

タイトルの《Viva Voce》(2024年)とはラテン語で「口頭で」という意味で、英国では大学生が受ける口頭試問の名称として知られる。すでに物故作家のウィスラー――パイパーによれば、「あるいはおそらく彼の亡霊」[1]――が架空の人物シェファード教授から質問を受ける形で、この絵画の描写のどの点がなぜどのように倫理的に問題があるのかがひもとかれていく。二枚のスクリーンにそれぞれの話者がプロジェクトされる、21分40秒の映像作品である。

有色系と思しき女性教授――「アフリカ系黒人/ラテン系/白人」を公表する実写版『美女と野獣』などにも出ていた俳優のエレン・オグレディが演じている[2]――は、画家ウィスラーに絵画のディテールについて色々と説明を求めていくのだが、木の影に隠れているこの黒人女性はなんですか? と尋ねると、ウィスラーは「あ、たんなるユーモアだよ」とあっけらかんと答える。こうして壁画の時代錯誤な点が解体される仕掛けである。

途中、壁画制作当時ウィスラーと作品の続編、いわば「小説版」を出版した、作家のエディス・オリヴィエが現れ、その文章を朗読する箇所もある。彼女の小説には探検隊のメンバーが祖国エピキュラニアに戻ったとき「自由奴隷」として解放される場面があるのだが、なぜその場面を描かなかったのかとシェファード教授は問いただす。「うーん、よくわからない」などとウィスラーの答えは曖昧だ。パイパーは脚本家のジャクリーン・マルコムとともにこのスクリプトを製作したが、美術史上の見地では今のところ史実としてのウィスラーの意図はハッキリしていないので、推測は込めたくなかったと述べている。

この再現劇のフィクション性はちょっとSF的にも使われている。ウィスラーの死後10年ほど経って出版されたオリヴィエの小説版を手渡された彼がギョッとするのだ。この場面からはややコミカルな印象を受けるが、人種差別という現在の基準では重い罪を追求する映画を、鑑賞者がライトに消化できるような仕掛けにもなっているだろう。また、エリート的で明晰な喋りをする女性の教授が、厳しい口調で若くて全然たよりなさそうな痩せっぽちのウィスラーを叱責するのもコメディタッチの演出なのだと思うが、この点はジェンダー的なステレオタイプに性差別な感じを覚えて、個人的にはノリきれなかった。

映像が投影されているこの展示室は、まさに休憩所だった場所である。壁面にはぐるりと一面パノラマ式にウィスラーの風景画が描かれている。しかし暗く落とされた照明によって廃墟のような雰囲気が演出されており、豪奢なレストランのダイニングルームだった頃の面影はなく、本作が“過去の遺物”であるという印象を強める。

動画内での対話は、こうした「過去のアートの表現」にひとつずつ「注釈をつける」。場所がもつ特性を利用する、つまりサイトスペシフィック に負の美術史へとつなげるインスタレーション作品だ。史実を演劇的に扱うこうした手法は現代美術の分野では「再演(リエナクトメント)」と呼ばれるが 、本作は、美術館と美術品が孕む人種主義という歴史の評価について、過去を再演することを通して考えるフィクショナルで歴史修正主義的(revisionist)なアプローチを採ったインスタレーション作品である 。

本作はテート・ブリテンのコミッションでつくられた。この人種差別的な描写に対してはスタッフや来館者から常々批判されてきた。古くは1970年代の投書が記録に残っており、1970年イギリスの国家遺産リストにテート・ブリテンが登録されたとき、この壁画は「戦間期の傑出した壁画プロジェクトのひとつ」と評されたことで眼目を引いたと思われる。しかしながら、美術館側が大きな対応をとり始めたのは世論が高まったごく近年のことであった。

2013年には絵画に修復がほどこされ、2018年には部屋の前にキャプションで注釈をつけて公開されていた。2020年5月以降に起こったジョージ・フロイド殺害事件に続くブラック・ライブズ・マター運動のなかで、人種主義に反対するアクティヴィストがこの絵画の問題の箇所を強調しソーシャルメディアに投稿して壁画の撤去を訴えたのをきっかけに、ウェブ上の世論が大きなうねりとなった。折しもコロナ禍で閉館していたその時期に、美術館は作品と部屋の扱いについて議論を進めることとなった。

理事会は歴史的建造物として残すべきだと主張したが、その暴力的な表現は取り外しの対象にすべきだという声も大きかった。パイパーの言葉を借りれば、「〔ウィスラーの〕この作品を高級レストランの客層のための装飾にするべきだという意見は腹に据えかねる」ものでもあった[5]。そこで、年齢やジェンダー、そしてもちろんヘリテージ(人種)の面で多様性を持たせたアーティスト、美術史家、文化機関の専門家や市民の参加者による会議体をつくってこの問題について議論をした結果、アートで注釈をつけるこの方法が採用されたという[6]。

美術館空間を脱植民地化する

これはミュージアムが自らをいかに「脱植民地化」できるかという、近年ミュージアムで強調される民主的な運営を目指すとりくみの一種である。美術館は「民主的な場所」であるべきだ。もしそうであれば、その主体には誰が不在なのか、誰の視点が取りこぼされているのか。

美術館において建築そのもの、あるいは建築と一緒になった作品を反省的な注釈をつける方法はそれほど一般的ではない。美術館の建築や設置された彫像などについて反省する取り組みは歴史系博物館の方が多い印象がある。たとえば自然科学系博物館のマンチェスター・ミュージアムの例に見られるように(「多様性」のあるミュージアムとは何か? アートが共同する場をつくるマンチェスター・ミュージアム)、むしろ芸術が歴史博物館のコミッションのなかで使われているケースも多い。いっぽう美術館は、そのレガシーである建築にはなかなか手をつけられていない印象がある。

時事的で社会批評的な指向をもつコンテンポラリーアートをつかうことはむしろ美術館と相性がいいはずだが、その常設展示室に手をつけられないのは、その運営に力をもつ理事会や政治家には貴族・富豪なども多く彼らは保守的な傾向が強いこと、寄付者を顕彰するための空間でもある館内のギャラリーをいかに管理できるのかという力学が関係している。

法令も大きな要因だ。イギリスではミュージアムなど貴重な建築については遺産法が適用されるため、管理者が簡単に撤去することができない。先ごろ歴史的な大敗によって交代した保守党政権は、2023年の秋、記念碑や彫像、美術館建築、そして美術館の一部に取り付けられた美術品を含めた、すべての「問題のある」公共のモニュメントについて、「保持した上で説明をつけなくてはならない」というポリシーを定めた[7]。美術作品、美術界、そして美術館の歴史には権力が渦巻いている。美術館の建築・空間には権力の歴史が染み込んでいるのである。

対話をしながら歴史を解きほぐす

作品動画では、人々が質問をぶつけ合い答えながら議論をすすめるストーリーテリングが採用されている。パイパーは、学校で若いアーティストたちに教えていたときの経験をこの制作法に応用したようだ。こうした思考や教育の方法は対話法(ダイアローグ)と呼ばれ、哲学者プラトンがその著述をおこなった方法として知られている。つまりギリシャ=ローマの時代に遡る方法である。

質問に対して答える、疑問が出たらまた質問がつむがれる。書かれた/描かれた物語=歴史の権力と暴力性は固定化されたものである。これを「口頭で」開いて逆撫でしてやわらかく開いていく。人々の思考を巻き込んでいく。こうしたやりかたは、これまたギリシャ=ローマのスタイルで建てられたネオクラシカルな建築のテートブリテンの歴史を、書き直し解体していくのにはいかにも相応しい。

ガス抜きか戦略か

人種差別的で時代錯誤なこの絵画を完全に取り下げるべきだとアクティヴィストたちは声を上げた。それに対して、美術館に力を持つ保守的な政治家や理事たちは「ウォークな(意識高い系)」態度を社会に示すことを嫌がった。結果、両者のバランスをとるために歴史に注釈を与える方法をもつこのアートワークが採用されたのである。

キュレーターのクロエ・ホッジは、パイパーを起用した理由について、あまりに過激なものを作らないと予想していたからだと公にしている。パイパー自身も、「これは毒入りの聖杯だってみんなに言われたよ」と述べている[8]。

これを現代美術の批評性がガス抜きに使われたとみるか、微妙な綱渡りで美術館にそのメッセージを滑り込ませる戦略を成功させたとみるか、その評価は見る者の立場を映し出すことになるだろう。アートで注釈をつける美術館の“歴史修正主義”は、いかに負の歴史遺産を残すことができるだろうか。

[1] https://www.tate.org.uk/tate-etc/issue-61-spring-2024/viva-voce-rex-whistler-mural-keith-piper

[2] 俳優のエージェントによる公称より。https://www.mandy.com/u/ellen-ogrady/

[3] 再演作品の例に藤井光によるシリーズがある。小森真樹「「パブリック」ミュージアムから歴史を裏返す、美術品をポチって戦争の記憶に参加する──藤井光〈日本の戦争画〉展にみる「再演」と「販売」」artscape (2024年06月03日) https://artscape.jp/article/14853/

[4] 以下の拙著ではこうした「歴史修正主義」という用法について、映画やドラマ、ミュージアムや彫像の歴史などを取り上げながら解説している。小森真樹『楽しい政治 「つくられた歴史」と「つくる現場」から現代を知る』講談社、近刊。

[5] “In Dialogue with the Past,” Tate. https://www.tate.org.uk/tate-etc/issue-61-spring-2024/viva-voce-rex-whistler-mural-keith-piper

[6] “Keith Piper & Rex Whistler,” Tate.https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/piper-and-whistler

[7] イギリス政府ウェブサイトのアナウンス。“‘Retain and explain’ guidance published to protect historic statues,” 5 October 2023. https://www.gov.uk/government/news/retain-and-explain-guidance-published-to-protect-historic-statues}

[8] Alex Marshall “An Artist’s Response to a Racist Mural Walks a Fine Line,” New York Times (March 12, 2024) https://www.nytimes.com/2024/03/12/arts/design/tate-britain-mural-keith-piper.html

【お知らせ】

当連載を収録した書籍『歴史修正ミュージアム』が待望の書籍化! 全国書店やAmazonなどの通販サイトで、2025年9月29日(月)より発売いたします。

筆者について

こもり・まさき 1982年岡山生まれ。武蔵大学人文学部准教授、立教大学アメリカ研究所所員、ウェルカムコレクション(ロンドン)及びテンプル大学歴史学部(フィラデルフィア)客員研究員。専門はアメリカ文化研究、ミュージアム研究。美術・映画批評、雑誌・展覧会・オルタナティブスペースなどの企画にも携わる。著書に、『楽しい政治』(講談社、近刊)、「『パブリック』ミュージアムから歴史を裏返す、美術品をポチって戦争の記憶に参加する──藤井光〈日本の戦争画〉展にみる『再演』と『販売』」(artscape、2024)、「ミュージアムで『キャンセルカルチャー』は起こったのか?」(『人文学会雑誌』武蔵大学人文学部、2024)、「共時間とコモンズ」(『広告』博報堂、2023)、「美術館の近代を〈遊び〉で逆なでする」(『あいちトリエンナーレ2019 ラーニング記録集』)。企画に、『かじこ|旅する場所の108日の記録』(2010)、「美大じゃない大学で美術展をつくる vol.1|藤井光〈日本の戦争美術 1946〉展を再演する」(2024)、ウェブマガジン〈-oid〉(2022-)など。連載「包摂するミュージアム」(しんぶん赤旗)も併せてどうぞ。https://masakikomori.com

![アートの入り口 [アメリカ編]](https://m.media-amazon.com/images/I/51s3aV5rIIL._SL160_.jpg)

![アートの入り口 美しいもの、世界の歩き方[ヨーロッパ編]](https://m.media-amazon.com/images/I/41NkPjv70ZL._SL160_.jpg)