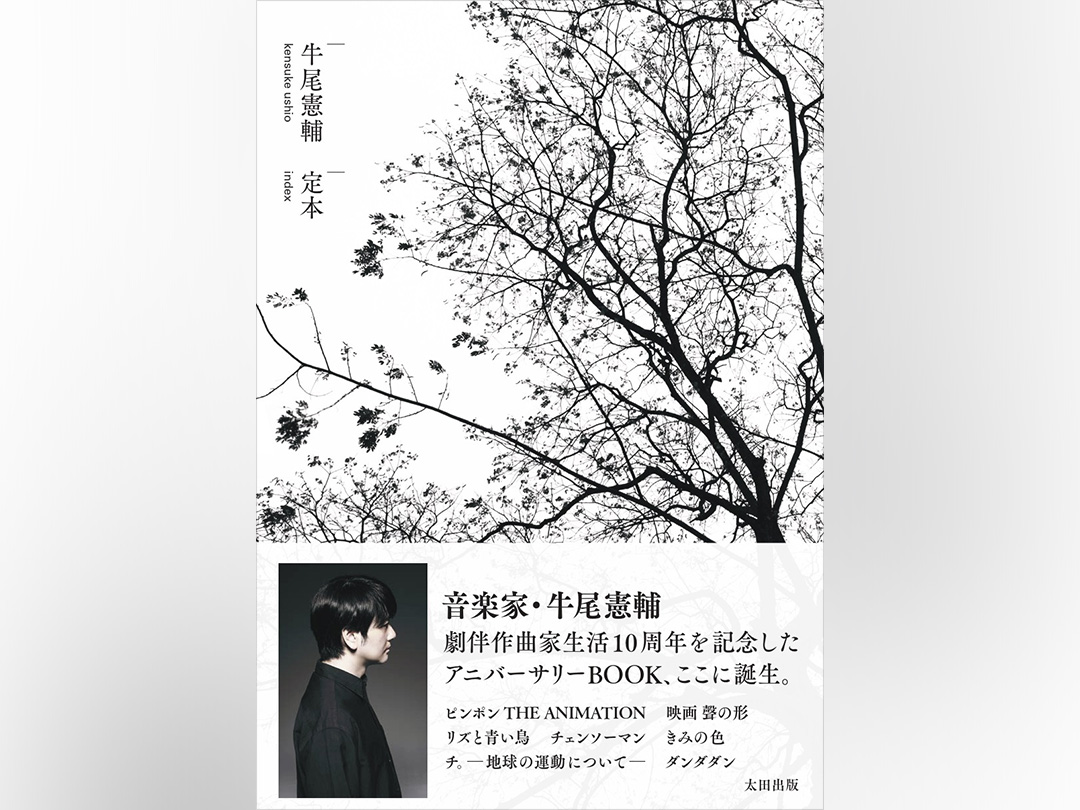

作曲家・アーティストの牛尾憲輔による初の公式BOOK『定本』が発売中! アニメ『チ。 ―地球の運動について―』や映画『きみの色』など、劇伴作家として大活躍中の牛尾憲輔は、実は電気グルーヴ・石野卓球との出会いをきっかけに音楽活動を開始。2008年にソロユニット・agraphとしてアルバムをリリースし、2014年にはアニメ『ピンポン』で劇伴作家としてのキャリアをスタート。

劇伴作家活動10周年を記念したアニバーサリーBOOKとなる本書では、生い立ちから現在までを語った本人へのロングインタビューをはじめ、石野卓球&ピエール瀧(電気グルーヴ)・山田尚子・湯浅政明・高野文子・魚豊など総勢26名のゲストが「音楽家・牛尾憲輔の魅力」を語り、牛尾憲輔の現在・過去、そしてこれからの彼の音楽を知るための超豪華な一冊となっています!今回は刊行を記念して、本書の一部を試し読みとして、2回に分けてOHTA BOOK STANDに公開いたします。

先鋭的な電子音楽から劇伴作品まで、いくつもの表情を持つ音楽家・牛尾憲輔。音楽を始めることになったきっかけから、アニメやコンピューター、アートに対する興味の目覚め、そしてプロデビューを経た現在まで。その唯一無二の「音世界」はどこからやって来たのか。これまでの歩みをロングインタビューで振り返る。

エレクトーンのほうがいっぱいボタンがついてて、秘密基地みたいでカッコいい

――そもそも牛尾さんが音楽を始めるようになったきっかけというと、どのくらい前まで遡るんでしょうか?

牛尾 もともと、実家が音楽教室だったんです。僕が生まれる前の話なんですけど、ある日、両親と兄が住んでた団地の集会所にエレクトーンのセールスが来たんですね。それを買って、兄に個人レッスンの先生を呼んだそうです。同じ頃に団地の何世帯かがエレクトーンを買ったんですけど、近くに習う音楽教室がない。「牛尾さんのところの個人レッスンに参加させてもらえないかしら」という話になって(笑)。それで、子供部屋にピアノとエレクトーンを置いて始めた音楽教室が、僕のルーツなんです。

――そうだったんですか!

牛尾 僕は3人兄弟の末っ子なんですけど、子どもの頃から兄弟全員、鍵盤が弾けて。上の兄ふたりがエレクトーンで、僕はピアノっていう。

――そこでピアノを選んだのは……。

牛尾 じつは初めはエレクトーンがやりたかったんです。エレクトーンのほうがいっぱいボタンがついてて、秘密基地みたいでカッコいいし(笑)。でも――そこは音楽教室をやってた親の慧眼だなと思うんですけど、「初めの2年間はピアノをやりなさい」と言われて。というのも、エレクトーンは鍵盤が軽いので、そこからピアノに戻るのはなかなか大変なんですね。でも、ピアノから始めればエレクトーンにも行ける。で、結局、ピアノのほうが楽しくなってずっとやることになった、という。とはいえ『ドラゴンクエスト』が弾きたいって言って弾いたり、全然真面目な感じじゃなかったですけど。

――じゃあ、がっちりピアニストを目指す、みたいな方向には行かずに。

牛尾 行かなかったですね。そもそも上手くないし、いまはもう全然弾けないので。それが小学校に入る前、6~7歳くらいのことで、それからしばらくすると小室(哲哉)ブームが来るんですよ、90年代初頭から中盤にかけて。

――ああ、ちょうどそれくらいのタイミングになるんですね。

牛尾 最初に見たのは浅倉大介さん、accessなんですけど。たぶん『ジャングルの王者ターちゃん』だったと思うんだけど……。でも『ターちゃん』のときはもう、accessがエンディングをやると思って観てたから、その前に音楽番組か何かで見ていたのかもしれない、ちょっと覚えてないですけど。とにかくシンセサイザーに囲まれているのが、エレクトーンの発展形みたいな感じで、カッコよく見えたんですよね。で、そのときに「ミュージシャンになる」と決めたんです。

――入り口は、ビジュアルだったんですね。

牛尾 いま思うと、たぶん歌を聴いてなかったんだと思うんですよね。当時、浅倉さんはソロ活動をしていたりもしたから、そういうのを好んで聴いてた気がする。ちょっと取ってつけたようなエピソードなので、これまであまり話したことがないんですけど、小学生の頃、ピアノの蓋を外して、一音だけガコガコ鳴らしてたりしたんですよ。

――それは三つ子の魂百までというか(笑)。

牛尾 だから演奏を聴くっていうよりは、ずっと音を聴いてる子どもだったんですよね、振り返ると。それはたぶん、あんまりいまも変わってない。どうしてかはわからないですけど。

――音に対するフェティッシュは、当時から変わらないんですね。

牛尾 フェティッシュといえば、もう少し後になるんですけど、クラフトワークを初めて聴くタイミングがあって。そのとき聴いたのは『THE MIX』っていう、それまでのクラフトワークの楽曲をセルフリミックスしたアルバムなんですけど、その中に「コンピューター・ラブ」という曲があって。その曲の間奏部分は「ココココ……」ってパルス音がずっと鳴っているだけだったんです。それが本当に衝撃で、その部分だけテープに録って、繰り返し聴いてたんですよね。きっと親も心配してたと思うんですけど(笑)、いまでもすっごい好きですね。

――話をちょっと戻して(笑)、accessにハマって「ミュージシャンになる」と決心した後というと……。

牛尾 たぶん、それとあまり変わらないタイミングで、テレビで坂本龍一さんの特集番組を観たんです。当時、坂本さんがライブでピアノとシンセサイザーを演奏しているのを観て。あれは電子音楽って言っていいのかな。そこから小室哲哉さんや浅倉大介さんのようなど真ん中のJポップと坂本龍一さんというのが、僕の中で醸造されていくんです。

――当時(80年代末~90年代)の坂本さんというと、小~中学生にとっては、ちょっとハードルが高い印象もあるんですけど。

牛尾 そうですね。ちょうど坂本さんがヴァージン・レコードと契約していたあたりかと思うので、およそ小学生にはわからないと思うんですけど……。ただちょっと切ない音符の選び方に、やられる部分があったんだろうなと思います。で、「戦場のメリークリスマス」のピアノ・バージョンを聴いてみたいんだけど、レコード屋に行くと『メリー・クリスマス・ミスター・ローレンス』ってCDしか置いてない。「たぶんこれだよな……」と思ったんですけど、中学生が3000円のアルバムを賭けで買うのってハードルが高いじゃないですか(笑)。そわそわしながら買った記憶があります。

――その間もピアノは続けていたんですか?

牛尾 やってましたね。とはいえ全然練習しないし、親からも「そんなに練習しないんだったら、やらなくていいよ」って怒られるんですけど、でも絶対にやめない。なぜなら「俺は浅倉大介になるから」って(笑)。わけがわからないんですけど。

――あははは(笑)。

牛尾 あと小学校のときに、学校の図書室で『MIDIってなあに』というようなタイトルの簡単な技術書みたいなのを見つけるんです。他にも当時出てたaccessのアーティスト本に、浅倉さんが使っている機材の紹介と短いインタビューが載ってて。それを読んで、自分の妄想コンピューターの中で「こういうふうにやるんだ」って、想像を膨らませているうちに、小室さんプロデュースのシンセサイザーがヤマハから発売になるんですよ(Yamaha EOS)。で、親に何年も「買ってほしい」って頼み続けてたら、音楽教室の備品として買ってもらえることになったんですよね。しかもそのシンセはオールインワンだったので、打ち込みができた。それを使って曲……と言っていいかどうかわからないですけど、見様見真似で「コード進行っていうのはこうなんだ」って、自分でやってみたり。それがちょうど中学2年生くらいですね。

――そのあたりが、いまの音楽活動の原点になるわけですね。

牛尾 その後、中学を卒業した後の春休みのときに友達に「テクノっていうのがあるんだよ」って借りたのが、さっき話した『THE MIX』だったんです。それを聴いた瞬間に「これだ!」って。俺はこれがやりたいんだ、俺はテクノの人なんだ、と思ったんです。

――当時、電気グルーヴとかは……。

牛尾

97年とかだから、もう聴いてたんじゃないですかね。兄が電気グルーヴが大好きで、テクノの本とか雑誌を持っていたので。それこそ「坂本龍一さんは昔、YMOをやってたんだよ」って言われて、聴いてみたらめちゃくちゃカッコいい! とか。そういうのが中学の終わりから高校にかけてあって。

いいメロディより、カッコいいビートより音

――そういう流れが、クラフトワークの『THE MIX』に結実する、という。

牛尾 これが好きだったんだ、と。いいメロディより、カッコいいビートより音。電子音みたいなものが好きなんだと思ったのが、中学を卒業した後の春休みで。だから高校デビューなんですよ(笑)。つい先月までは「TKサウンドだ!」って言ってたのに。

――あははは(笑)。『THE MIX』って、発売当時は評価されなかったですけど、いま聴くと新鮮ですよね。

牛尾 カッコいいですよね。いまでもクラフトワークが好きな人たちからすると『THE MIX』って……という感じですけど。で、高校では軽音部に入ったんですけど、ちょうどメロコアブームの真っ最中なんです。Hi-STANDARDとか、周りはメロコア一色で。その中で最初のうちはまだ「小室哲哉みたいなのをやろう」って言って浮く、という(笑)。

――たしかに、ちょっと浮いちゃいますね。

牛尾 だから軽音部に在籍はしてるんだけど、テクノをやりたくなってきてるから、バンドメンバーもいらないし、だんだんひとりでやることになっていって。あとウチの高校は中高一貫だったんですけど、そうすると僕みたいに高校から入ってきた生徒だけで固まるようになるんですよ。中学からの持ち上がり組が5クラスなのに対して、2クラスしかない高校入学組は隅っこでちっちゃくなってる、みたいな(笑)。そうすると、最初のうちは世間で当時、流行っていたものを聴いてるんだけど、高校入学組の中でどんどん煮詰まっていく。ある意味、蠱毒みたいな状態というか(笑)。最初はビジュアル系が好きだったヤツが2学期に入るとメロコアをやるようになって、「Jポップだ!」って言ってた僕も、どんどんテクノに傾倒し始めて。最終的には、南アフリカのメタルしか聴かないヤツが出てきたり(笑)。

――それはそれで楽しそうですけど(笑)。

牛尾 メロコアからミクスチャーに行って、そこからハードコアに行く、とか。で、90年代末くらいになると、ハードコアの中からちょっと穏やかな方向に行く人たちが出てくるじゃないですか。

――スリル・ジョッキーとか。

牛尾 そうそう。そういう遷移の結果、その2クラスの中だけで、めちゃくちゃハウリングを起こしまくるんです。僕は僕で「DMXクルーの新譜が出たぞ!」みたいな感じで(笑)、どんどん嗜好性も特殊になっていって。

――マイナーな音楽の話題で、クラス中が盛り上がるという。

牛尾 だんだん、みんなの風体も変わっていくし。しかもそれぞれ好きなジャンルが偏ってるので、どんどん話が合わなくなってくる(笑)。高校も最後の頃になると、ノイズとかアヴァンギャルドのバンドに参加し始めるヤツもいたりして。わけがわからないんだけど、めちゃくちゃ面白かったですね。

――牛尾さん自身の音楽の趣味にも、変化はあったんですか?

牛尾

90年末というとWIRE(99年から始まった屋内の大型レイヴイベント)が始まった頃なので、石野卓球さん、LOOPA、WIREっていうのがすごくカッコよくて。放課後に学校の前から出てるバスに乗って、渋谷のCISCOに行ったりしてましたね。その一方で、坂本さんに対する関心から、電子音楽にも興味を持ち始めるんです。遡っていろいろ聴いていく中で「シュトックハウゼンかぁ」みたいな(笑)。それこそ、高校時代のヒーローがカールステン・ニコライ(アルヴァ・ノト名義でも知られるドイツのミュージシャン)だったりとか……。

エレクトロニカというより、クリックハウスとかマイクロテクノとかって時代ですね。

――ああ、なるほどなるほど。

牛尾 しかもそういう中から佐々木敦さんだったり、畠中実さんとICCみたいな動きに気付くようになって。電子音楽趣味がアバンギャルドに振れていくし、アート方面からの新しいタレントに気付くタイミングでもあったかもしれませんね。それがちょうど、高校を卒業する頃(2000年)だったんですよね。WIREに遊びに行くようになる一方で、のちにIDM(インテリジェント・ダンス・ミュージック)にくくられるような動きが出てきて、っていう。

――新しい刺激がどんどん出てくる。聞いてると、めちゃくちゃ楽しそうな高校時代ですけど。

牛尾 まあ、蠱毒なので周りと話は合わないんですけどね(笑)。合わないなりに、相手のことはバカにしないというか。ヤベえヤツはヤベえっていうのがあったのは、面白かったかもしれない。あと当時はいまと違って、まだメインストリームと呼ばれるものがあったような気がするんです。電子音楽を聴いている人だったら「いまはこれを聴いてるよね」というのがあった。中古レコード屋を漁って、お小遣いで買える範囲でなんとかして聴く、みたいな。そういう感じでした。

――シンセはその頃もまだ、EOSを使っていたんですか?

牛尾 ずっとEOSでしたけど、まだ全然使い方がわかってなくて、ポチポチいじってる感じでした。その一方で、たぶん高校生のときにパソコンを買ってもらうんですよ。それで、フリーウェアとかを使って打ち込みを始めてると思います。ただパソコンとシンセを繋ぐのには結構知識が必要なので、そのときはまだ別モノみたいな感じで。親からは「大枚はたいて買ったこのEOSはどうすんの」って怒られた気がします(笑)。

* * *

牛尾憲輔公式BOOK『定本』は、全国書店やAmazonなどの通販サイト、電子ブックストアで発売中。また、太田出版のECサイト・QJストアでは、特製ブックレットとしおりが付いた特別セットで発売。特典のブックレットとしおりが付いた特別セットで発売。特典のブックレットとしおりは限定生産につき、お見逃しなく!