今日までやらずに生きてきた。生まれてはじめて「モルック」に誘われた。モルックのことは知っていた。フィンランド発祥のスポーツで、日本では競技人口が少ないから、日本代表も狙えるかもしれないということをテレビで見た記憶がある。大変失礼ながら開催当日にに伺うことを伝え、大阪市阿倍野区にある「桃ヶ池公園」へ向かった。

「仲間とモルックをするんですけど参加しませんか?」

「仲間とモルックをするんですけど参加しませんか?」と誘われた。「モルック」のことは知っている。木の棒を並べたところに木の棒を投げ、倒した点数を競うような競技で、お笑い芸人の「さらば青春の光」の森田哲矢氏がそれに熱中していて、テレビで何人かのゲストと対戦しているのを見たことがある。初心者でも簡単に遊べて、競技人口が少ないから日本代表も狙えるのだと、そんなことを言っていた記憶がある。

「モルックか……この連載に書くネタにもなりそうだし、やってみるか」と思いつつ、スケジュール管理が下手でどんな予定もバタバタになりがちな私ははっきりとした返事ができず、先方から知らされていた開催日の当日になってやっと「今日、伺いたいと思います!」と連絡をした。大変失礼なことであった。

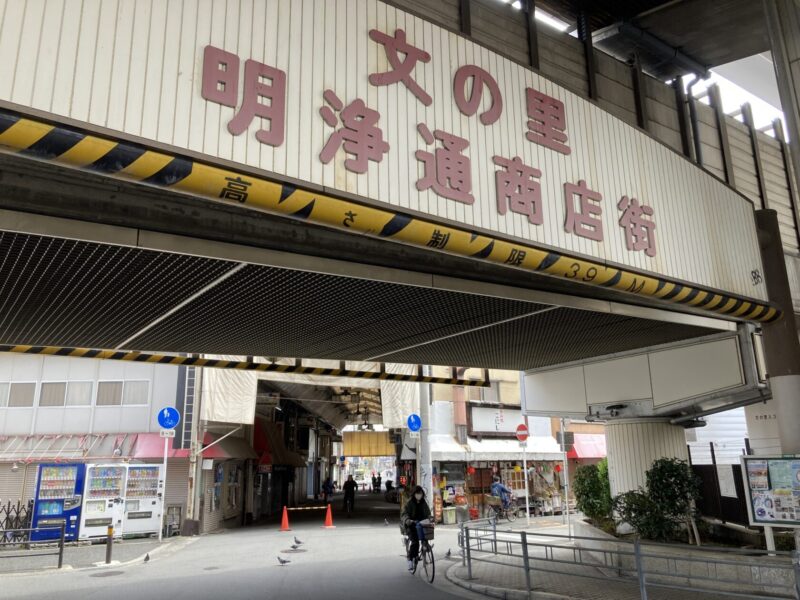

それでも快く受け入れてくれた先方に指定された場所は大阪市阿倍野区にある「桃ヶ池公園」だった。「桃ヶ池」という大きな池のまわりにいくつかの広場があるような造りの公園で、私はそこに行ったことがなかった。広い公園なのでいくつか最寄り駅があるらしかったが、自分の住まいから行きやすい「文の里駅」で降りて歩くことにした。地上に出てみて、以前にもこの駅前に来たことがあると気づいた。なんの用事だったか忘れたが、古い商店街に見覚えがある。

そこから歩いて10分ほど。桃ヶ池公園の敷地にたどり着く。大きな池があって、池のほとりに桜の木が並んでいて、もう気に入ってしまった。大阪の街のなかにはこんなふうに地形の豊かな公園があまりないのだ。

「こんないいところがあったんだな」と思いつつ、誘ってくれた方のいる場所を探す。公園の隅、レジャーシートが広げられていて、その上にモルックの棒が入った木箱が見えたからすぐわかった。平日の午前中ということもあってか、人の姿はまばらだ。

みなさんに挨拶する。私を呼んでくれたのはPさんという方で、その他に3人のメンバーがいた。Pさんを含め、みな個人で書店をしていたり、書店員をしていたり、なんらかの形で本に関わっている方々だという。文の里駅近くの商店街沿いにある「みつばち古書部」に縁がある方ばかりで、その古書店には以前私も行ったことがあった。店主が日替わりで、お店に並ぶ商品自体も、参加者が棚を借りてそこに自分の好きな本を並べるという“シェア型古書店”である。それぞれが知り合った経緯など、お話を聞きつつ、早速モルックの準備がはじまる。

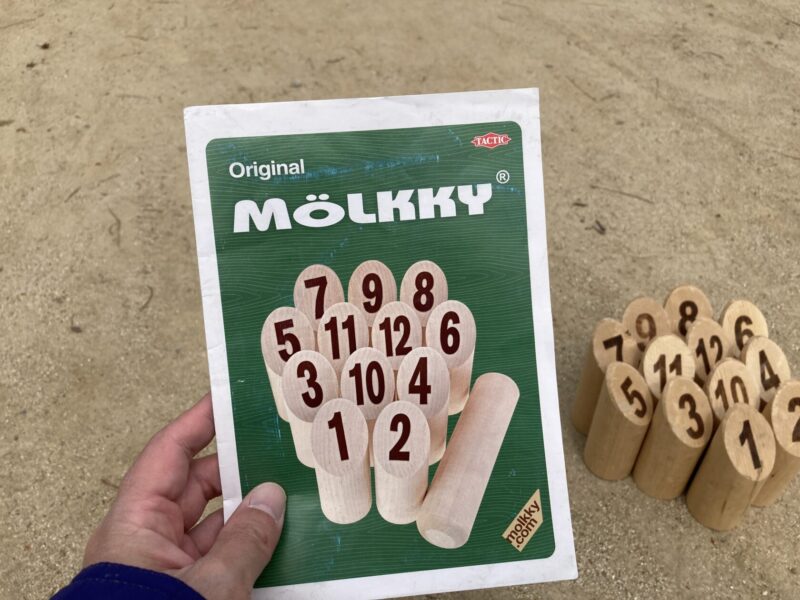

モルックはフィンランド発祥のスポーツだという。「スキットル」という棒を並べたところに「モルック棒」と呼ばれる棒を投げて倒す。スキットルは底面が平で上部が斜めにカットされていて、その斜めのカット面に1~12の数字がついている。その数字が大事なのだが、そこは一旦あとにして、まずはスキットルを並べるところからだ。12本のスキットルを並べるのに、正式な並べ方があるらしい。

この並べ方が独特で、一回では覚えられない。今日のメンバーのみなさんもモルックをするのは久々だそうで、説明書を見ながら並べていた。

「この並べ方が独特で」と書いたばかりだが、今これを書きながら改めて写真を見たら、小さな数字が大きな数字をぐるっと囲んでいるような感じなんだな。覚えられそうな気がしてきた。まあ、覚えられなくても、説明書があれば大丈夫だ。

思い切って投げてみると、思った通りの位置にはいかなかった

スキットルを並べる場所は、投げる位置から「3~4メートル離れた位置」だそうで、これはオフィシャルのルールだそう。1メートルの幅が許容されているところが面白い。というか、そもそも、あとでわかったことなのだが、モルックはどんな場所でやるか(土の上なのか芝生の上なのか)で棒の転がり方も変わってくるし、同じ土の上でも、その場その場の凹凸によって思わぬ結果に繋がったりする、そこも含めて面白がるようなスポーツらしいのだ。大会に出るための練習なら別だろうが、少なくとも遊びでやるぶんには厳密でなくていいようだ。

「まずは一回、練習してみましょう」と、試しに一投させていただくことに。「3~4メートル離れた位置」に線を引いて、そこから投げる。この「3~4メートル」の計測はかなりアバウトにおこなったので、もしかしたら多少誤差はあるかもしれないが、いざ棒を持ってスキットルに対峙してみると、結構遠い。届くのかすら不安な距離だ。

モルック棒の重さには個体差があるそうで、通常は「250~380グラム」だと、日本公式代理店のサイトにあった。350ミリリットル入りのペットボトルを片手に持った感じを想像していただくといい。で、原則的には下手投げでスキットルに向かって放り投げるのだが、落下地点にスキットルがあるような感じで狙って投げなくとも、手前から転がして当ててもいいし、そこは自由である。ただ、スキットルが1本も倒れないとその一投はミスとなり、ミスが3回続くとそのラウンドでは失格になってしまう。まずはとにかく当てるのだ。思い切って投げてみると、思った通りの位置にはいかなかったが、無事当たった。

全部で12本あるスキットルのうち、11本が倒れた……と思ったのだが、他のスキットルに乗っかるようにして倒れかけている1本があって、それは倒れたと見なされないそう。というわけで、計10本が倒れたことになる。で、ここが重要なのだが、2本以上のスキットルが倒れた場合は倒れた本数が得点になる、つまりこの場合は10本倒れたから私は10点獲得したわけだ。そして、1本だけ倒れた場合、たとえば、12という数字のついたスキットルが1本だけ倒れたら12点を獲得することになる。1本だけ倒れたらその数字がそのままポイントになり、2本以上倒れたら倒れた本数がポイントになるというわけ。

私が倒した10本のスキットルは、それぞれが倒れたり転がったりした位置のまま、その場に立て直される。そしてその状態で次の人が投げる。だから、たとえば、ある特定の数字のスキットルを相手に取られないようにしたければ、強く当てて遠くに飛ばして邪魔する(狙いにくくする)とか、そんな高度なやり取りも発生するようだ。

スキットルを倒して得点を重ね、50点ぴったりにするのが目的となる。51でも52でもダメで、ぴったり50ポイントでなければならない。たとえば私が今46ポイント持っていたとして、これから投げようとする場合、4の数字のついたスキットルを1本だけ倒すか、合計4本のスキットルを倒すか、を狙うことになる。あるいは、4の数字のついたスキットルがどうしても狙いにくい位置にあれば、1投目で1の数字を1本だけ倒し、次のターンで3を1本だけ倒して50ぴったりにしてもいい。とにかくなんとかして50ポイントちょうどにしないといけない。しかし、そうはうまくいかなくて、46ポイントの状態で8の数字のスキットルを1本だけ倒してしまったとしよう、合計54。そうやって50をオーバーしてしまった場合は25ポイントからやり直しとなる。

ルールに関して覚えておくべきことはこれぐらいだと思う(公式戦に必要なルールは他にありそうだが、基本的にはこれで遊べそう)。

もしかして今日もみんながいるかな?

2回ほど、個人戦、つまり一人ひとりが50ポイントを目指すというルールでゲームを続け、慣れてきたところでチーム戦に。そしてこのチーム戦にこそ、モルックの醍醐味があるような気がした。というのも、思い通りにいかない局面をどうやって切り抜けていくか、チームメイトと相談しつつ、フォローし合いつつ進めていく感じが楽しいのである。そして楽しいと同時に、できるだけみんなの足を引っ張らぬようにしたいという緊張感も生まれる。

私を含めて5人のメンバーがいたので、2人チームと3人チームに分かれ、それぞれのチームが交互に投げつつ50ポイントを目指した。そのなかで、こんな場面があった。私のいるチームが41ポイントまで点数を積み上げ、自分が投げる番がまわってきた。9の数字のついたスキットルが割と狙いやすい位置に立っているように見えた。もちろん、うまくその1本だけを倒すのは難しいし、周りの数本も一緒に倒れてしまえば9点にはならない。10点以上を誤って倒してしまったらドボン。25点に逆戻りとなり、相手チームに大きな遅れをとる。また、どのスキットルにも当たらず、ミスということもあり得て、前述の通り、ミスが3投続けばその場で我がチームは敗北となるのだ。

9を狙っていいものか、それとももう少し無難に点を刻んでいったほうがいいのか、いや、まだそれほど追い込まれていない状況だからこそ、ここでチャレンジしておくべきかもと、そんなことを色々と考えた末、覚悟を決めて9を狙って投げ、うまいこと1本だけ倒すことができた。私の一投で勝利が決まった! こんなに自分を誇れるような場面は滅多にないので、記念写真を撮ってもらった。

と、このゲームはよかったが、私が狙い過ぎて失敗したせいもあって相手チームに逆転されたゲームもあった。

しかし、こんなふうに書くと緊迫した雰囲気に伝わるかもしれないが(そんなことはないか)、プレイ中はずっとのんびりしたムードが漂って、結局のところ、勝っても負けても楽しいのである。

実際、「さらば青春の光」の森田氏がモルックについて語っているインタビューをあとで読んだところ、本場フィンランドでは、みんなでビールを飲みながらプレイしたりするらしい。はじめてやった私でも楽しめたし、350グラムほどの棒を投げたり転がしたりできれば、年齢を問わず、体力的な差異もそれほど考えず気楽に参加できそうだと感じた。我々がモルックで遊んでいる近くを自転車で通りかかった方がこちらに向かって微笑みながら「それ、頑張ればオリンピックにも出れるかもしれんで!」と言って去っていった。あの人もモルックを知っているのだな。

1時間半ほど遊んで、そこからはそのまま同じ公園で花見をすることになった。メンバーのみなさんは去年もこんなふうに、モルックからの花見を楽しんだそうで、手慣れた様子で、近所のピザ店からピザを、「餃子の王将」から餃子や唐揚げを購入してきてくれた。なんと頼りになることか。

感動したのが、モルックセットの入った木箱に、四角いプレートをのっけて、テーブルのように使っていたこと。

これはもちろんオフィシャルが推奨しない使い方だろうけど、正直なところ、この使い方を見て「モルック買おうかな」と思った。

聞けば、今日のメンバーがモルックをはじめることになったのは、数年前、モルックというスポーツがあって誰でもできて楽しいらしいという情報を(それこそ「さらば青春の光」の森田氏きっかけだと言っていたかも)知り、そんな話をみんな中華料理屋で飲みながらしていた勢いで通販で「エイッ!」と購入したのが最初だったらしい。

メンバーがみんなお酒好きなのもあり、たまにこうして集まってはモルックとその後の飲み会を一緒にこなすのが恒例になっているのだとか。なんだかとてもうらやましく思えた。

私はその後、数日のあいだ、モルックセットを通販で検索しては、悩んで一旦保留にするという行為を繰り返していた。公式のものを買おうと思うと9000円ほどする。非公式の、おそらくそれでも問題なく遊べそうな品もあって、そっちはもう少し安いのだが、せっかく練習するならオフィシャルのほうで、もしかしたら大会を目指すかもしれないし……と、ぐるぐる考えはめぐる。メルカリで中古品を探してみたりもしたが、ちょうどいいものは見つからず。

「それはそうと、モルックをした桃ヶ池公園の雰囲気はすごくよかったな」と、あの公園のことも何度か思い出した。天気のいい週末、もう一度花見をしに行ってみることにした。モルックをした日より、さらに桜が満開状態に近づき、花見をしている人がたくさんいた。

買ってあった缶チューハイを飲みながら池のほとりをうろうろと歩き、今年もこうして天気のいい日に桜を見て歩けたことをうれしく思った。もしかして今日もみんながいるかな? と思って、あの日、モルックをしていた場所へ向かってみたが、今日のそこでは、子どもたちが歓声を上げながら追いかけっこをしているばかりだった。

* * *

スズキナオ『今日までやらずに生きてきた』は毎月第2木曜日公開。次回第12回は5月8日(木)17時配信予定。

筆者について

1979年東京生まれ、大阪在住のフリーライター。WEBサイト『デイリーポータルZ』を中心に執筆中。著書に『深夜高速バスに100回ぐらい乗ってわかったこと』、『遅く起きた日曜日にいつもの自分じゃないほうを選ぶ』、『思い出せない思い出たちが僕らを家族にしてくれる』、『「それから」の大阪』など。パリッコとの共著に『ご自由にお持ちくださいを見つけるまで家に帰れない一日』、『椅子さえあればどこでも酒場 チェアリング入門』、『“よむ”お酒』、『酒の穴』などがある。