幾原邦彦オリジナル作品として2011年7月にTV放送を開始した『輪るピングドラム』。謎が謎を呼ぶ展開、個性豊かなキャラクター、魅力的な音楽も話題となった本作の劇場版『RE:cycle of the PENGUINDRUM』「[後編]僕は君を愛してる」が2022年7月22日(金)に公開される。

2022年、SNSで可視化されたこの時代に『輪るピングドラム』を観るということにはどんな意味があるのか。考察する。

この記事は2022年5月26日発売の『CONTINUE』Vol.77に掲載された記事を転載したものです。

『輪るピングドラム』との邂逅

TVシリーズ『輪るピングドラム(以下、ピンドラ)』は大学を卒業した年に観た。2011年。1988年生まれ、2007年に大学に入学した私の世代は、リーマン・ショックを受け訪れた就職氷河期の波を乗り越えたのも束の間、卒業直前に東日本大震災が起き、さらに混乱をきわめる社会に放り出された世代だ。

ちなみに私は就職浪人を決めていたので、実際には学生でも社会人でもない曖昧な時期に本作を観た(9月に卒業し、明くる2012年から社会人になった)。プリンセス・オブ・ザ・クリスタルの決め台詞「きっと何者にもなれないお前たちに告げる」も、そのときは単に「就職が決まらない」現状と結びつけていた記憶がある。

私が「アニメ」を観始めたのは大学入学と同時だった。正確には「深夜アニメ」と言われるムーブメントを体験し始めたのが、だ。大きかったのは動画サイトの登場である。YouTube、ニコニコ動画のサービス開始がともに2007年。公式のネット配信もなかった当時、TVアニメの録画は大量に違法アップロードされていた。

その中にはユーザー作成によるMAD動画や、やはり同年に登場したばかりの初音ミクのミュージックビデオも混ざっていた。良く言えばDIY精神に溢れ、悪く言えばジャンクな動画群は、インディーズ音楽をディグするのと同じような感覚で接することができるものだった。どことなく文化的で、背伸びして接するべき対象だったのである。少なくとも私はそう認識していたものだから、作品の主題にも相応の「大人」な内容を求めた。社会派、文学的と言い換えてもいいが、具体的なタイトルを挙げれば『コードギアス 反逆のルルーシュ』(2006年~2008年)や『東のエデン』(2009年)など、現実の国際情勢やネット社会の諸相を反映した作品に惹かれる傾向があった。

『ピンドラ』は私にとって、こうした流れの延長で関心を持った作品だった。隠喩に満ちた台詞回し、宮沢賢治や村上春樹といった文学作品からの引用、「1995年」という現実の出来事を参照したテーマ性の深め方。どこを取っても正座して観るべき作品なのに、デフォルメが適度に効いたキャラクター表現は愛らしく(3体のペンギンは特に最高!)、ビビッドな色彩感覚や、ピクトグラムやシンボルマークを随所に配置した平面構成の美学はクールで、やくしまるえつこメトロオーケストラやcoaltar of the deepersを起用する音楽のセンスも尋常ではない。次第に「現実の出来事を参照している」といった尺度の重要性は薄れ、作品固有の運動性のようなものに惹きつけられるようになっていった。

「ピングドラム」の循環によって紡がれる物語

前述したように本作は、平面的な画面構成の美学によって視聴者を惹きつけるタイプの作品である。内容は思弁的で、回想が多用され、キャラクターの派手なアクションを売りにするような作品ではない。それでも本作には確かな運動性がある。目には見えないもの、「ピングドラム」というマクガフィンがキャラクターたちの間を循環していくことによって物語が紡がれるという、その点においてである。作中でそれは主に、作中の時間軸においては故人である桃果の遺した「運命日記」の争奪戦という形をとる。

ここで重要なのは「ピングドラム」=「運命日記」ではないということだ。いや、作中人物はそう信じているのだが、確証はなく、そもそもの桃果も「運命の乗り換え」などといった特殊能力を持つ者ではなく、多蕗やゆり、苹果の理想が押しつけられたメタファーとしての姿である可能性を残した描き方をされている。

実際、日記にどんな内容が書かれているかは最終局面まで重要ではない。単にそれを手に入れろというミッションのみが課されており、その過程で各人につきまとう過去の因縁が交差し、ひとつの物語を織り上げていく。その物語は悲劇だ。それまで匿名的だった関係性に「加害者家族」「被害者家族」といったタグが付与され、責任関係をめぐって罪と罰を(彼ら彼女ら自身のしたことではないのに!)贖わされる。

物語の折り返し地点、高倉兄弟妹と苹果の間で駆け引きが行われていた日記はふたつに裂け、双方が別の第三者(真砂子と、多蕗・ゆり)に奪われてしまう。そして陽毬の命は(再び)尽きる。

今回観返して気付いたのだが、この展開が示すのはおそらく、「運命日記」という真偽不明のブラックボックスが、中身を改められないままに循環し続けること自体が「ピングドラム」だったということだ。日記に書かれた文字の内容を遂行しようとした苹果は桃果になろうとして、なれなかった。それを実現しようとあくせくする過程で高倉家と交流を持ち、晶馬に惹かれた。彼が「何者」であるかを知ることなく。晶馬と苹果がお互いの出自を知り、循環が途切れてしまったから、陽毬の命も止まってしまったのだ。

「きっと何者にもなれないお前たちに告げる」

幾原邦彦監督は、本作を「親を選べなかった」子どもたちの話であるとしている(Amazon Prime Videoのアニメ専門チャンネル・アニメタイムズのコンテンツ「Creator’s Time」でのインタビューより)。「何者にもなれない」とは親世代の遺した呪縛に囚われ、「加害者家族」や「被害者家族」といったタグに自分自身を規定してしまうこと。つまり「(それ以外の)何者にもなれない」ということだ。

幾原監督は今回の劇場版制作に際して、「あの時、どこにも行けなかったキャラクターたちが、今どこにも行くことが出来なくなった僕たちに何を伝えてくれるのか、それを確かめたい」という言葉を残してもいる。2020年代のいま、「どこにも行けなくなった」とは何を指すのか。話が飛躍するようだが、私はそれをSNSとスマートフォンが行き渡った現代社会のことなのだと思っている。

理由のないことではない。幾原監督は『ピンドラ』以降、『ユリ熊嵐』では「透明な嵐」というキーワードで(スマホの投票により結審される!)匿名性の暴力を描き、『さらざんまい』では「つながり」「欲望」をテーマに、タップひとつで体温を介すことなくモノが届けられてしまう「Amazonの箱」を象徴的なモチーフとして用いていた。情報技術の進展とそれがもたらす人間のあり方の変化は、この10年幾原作品の中心にあったテーマだと言える。

『ピンドラ』が放送された2011年とは、こうした観点から見るとどんな年だったのか。冒頭、同時代の背景としてYouTubeやニコニコ動画の話をしたが、SNSとスマートフォンが日本に上陸したのも、それら動画プラットフォームの登場と前後する2008年のことだ。2006年にアメリカで生まれたTwitterは、2008年1月に日本でサービスを開始。iPhoneが日本で発売されたのも同年の7月である。

その後、決定的にSNSの風景を変えたのはやはり東日本大震災だった。現地の被害や安否情報を拡散する使われ方から、現実との接点は良くも悪くも強固になり、他愛もない独り言から、広告宣伝効果を生じさせる資源として、ツイートは捉えられるようになった。インフルエンサーという概念も登場し、現実の経済・社会活動への影響は加速。必然的に大文字の「社会」に対する意見表明が、タイムライン上で話題になりやすくなった。

これを踏まえて『ピンドラ』のテーマを捉え返してみる。主要人物たちが抱えていた「(それ以外の)何者にもなれない」という呪縛は、いまむしろ積極的に人々に選び取られているように思える。SNSでは誰もがアカウントという単位を持ち、「何者か」であることを示すためのタグ情報をプロフィール欄に記載することに躍起だ。

このような社会においては、あらかじめ世代・人種・ジェンダー・階級・政治信条といった情報によって「敵/味方」の区別が可視化され、「何を言ったか」よりも先に「誰が言ったか」によってその発言の価値が診断される。この帰結が招いたのが、いわゆる「分断の時代」というやつだ。『ピンドラ』の放映は2011年、SNSの風景を変えた震災の起きたまさにその年であるから、恐るべき先見性と言うべきだし、いま改めて映画化される意義もあろうというものだ。

SNSで可視化された時代に『ピンドラ』を観る

最近、この原稿を執筆しながら自分のTwitterに「最近のアニメ作品は『愛』とか『運命』とか『祈り』とか、そういったテーマを真正面から扱うことが少なくなっている気がする」と書き込んだら、信頼のおける友人から「『運命』って、最近だと『親ガチャ』とか言われてしまいますよね」とリプライがついてハッとした。『ピンドラ』が提起した問題はいまや「ガチャ」のメタファーのごとくあらかじめ結論の決まったゲームとして見なされ、人々はそれを自ら引き受けることでアイデンティティ・ポリティクスを戦っている。

もちろん、かつては「声なき声」として闇に葬られてしまったマイノリティの理不尽が可視化されるといったメリットも、SNSにはあるのかもしれない。しかし当事者性に基づいた声を上げることと、いま乗っている人生のレールを根本的に「乗り換える」といった想像力の相性が悪いのも事実だ。いま、すべては「ソーシャル」と限りなくイコールなものとなった大文字の「現実」に支配され、そこ以外の「どこにも行くことが出来なく」なってしまっている。

「愛」は無名性の運動、お互いが「何者か」を知らないままに時間をかけて理解する中からしか生まれない。しかし「ソーシャル」との関係を完全に断って生活することは──身も蓋もない話だが、各種サービスへのログインなど利便性の観点から言っても──いまや難しい。記名性の牢獄に囚われた私たちは、もう「愛」を手に入れることができないのだろうか。

ごく個人的な話ではあるが、実はこの問いに対するヒントを、私はこの10年の間に得ている。それはSNSを通じて出会った人々と、ひとつの作品を作り上げるということだ。私の場合は、特定の作品や作家を取り上げた批評系の同人誌を作った(ちなみに、こうして雑誌に文章を寄稿できているのも、その活動を目に留めてもらったからだったりする)。

批評というのもSNSの登場以降、随分嫌われるようになった営みだ。今日、作品の解釈は発言者の素性を加味した上で「政治的に正しい」か否かをまず診断されるし、素性を明かさずに書き込んだところで、単なる妄想にすぎないと目にも留めてもらえない。しかし一冊の本を自腹を切って作ったとなれば、少なくともその対象に賭ける本気度は伝わる。そして、それをひとりきりではなく、複数人で作ることが大事なのだ。出会ったきっかけこそ「ある作品が好き」といった共通点であっても、実際に本を作る過程で各人の「なぜ好きか」「どのように好きになったか」の違いは必ず浮き彫りになる。ときに意見の対立も生じる。でもそれが良いのだ。私たちは、年齢とか、普段何の仕事をしているとか、顔や声すらも知らないこともある。けれど扱われようとしている作品に向ける「愛」の強さには信頼がある。

そうして作り上げられた、ばらばらな人生の道のりがひとつの形に結実した本は、即売会などの場で、SNSで直接つながってはいない人々に手渡される。手に取った人たちは、その本が完成するまでにあった意見の対立など知る由もない。

一冊の本を中心に、歩んできた道のりの異なる複数の人間が、お互いをよく知らないままに「愛」を循環させていく。これは『ピンドラ』で「運命日記」が果たした役割そのものだ。言葉で記述される因果関係には還元できないものが、物理的な媒体には確かに宿る。最終回で言われる「運命の果実」を「分け合う」ということについても、それが本来「それ以上分割できない」単位だからこそ、「分け合う」ことに価値が宿るのだ。

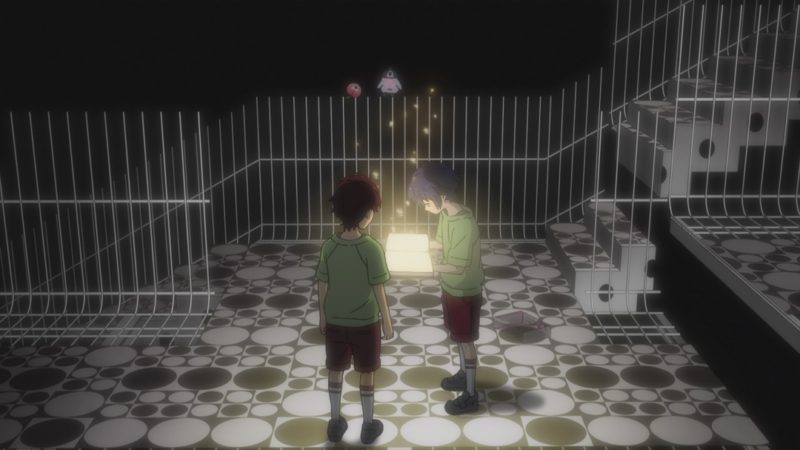

「運命の至る場所」から来たというプリンセス・オブ・ザ・クリスタルの言葉を、私たちは鵜呑みにする必要がなかった。彼女は「何者でもない」現状を否定してなどいない。むしろ「何者でもない」からこそ「愛」を紡ぐことができるということを、『ピンドラ』はその物語全体を通じて証明している。だからこそ、最後に登場する少年たちは冠葉と晶馬のようでいて彼ら自身ではない、無名の存在なのだ。

かくして、2022年のいま『ピンドラ』を観るときには、登場人物の間を何が循環しているのか、主に日記の働きに注目するのが良いと思っている。劇場版で描き下ろされた新規パートが、図書館に収蔵された無数の本の中から一冊を選んで読むというシーンに割り当てられていることは示唆的である。これは単なるメタ構造ではないのだ。本は必ず閉じられる。それは『ピンドラ』という作品も同様だ。様々な解釈を許すが、しかし一度終わってしまえば、多くを語らず手渡されるべきものでもある。本とは「作品」のメタファーでもあるのだ。そしてTVシリーズ全24話を緻密に再構成した『Re:cycle of the PENGUINDRUM』は、(月並みな言い方で恐縮だが)劇場での鑑賞に耐えうる見事な「映画作品」になっている。これほど感想をSNSに書き込みにくい映画も、今日び少ないのではないかと思う。もちろん良い意味で。

最後に、この原稿を読んでいる若い世代に向けて。1988年生まれの私は、「1995年」当時小学校に上がったばかりだった。しかし親の仕事の都合で海外に住んでいたので、日本で起きた事件も、メディアが醸成したであろう空気も、肌で感じることがなかった。7歳といえば物事の分別がつき始める年齢だし、「1995年」を刻んだ『ピンドラ』に対して、同世代はまた違った感想を抱くのだろうと思う。このズレは国内カルチャーについて文章を書くにあたって常にコンプレックスでもあるのだが、そうした歴史体験を実感として持たないからこそ、今回の文章が書けたとも思っている。

私よりもさらに若い世代、「1995年」がことさら重要に思えない世代にとっても、あなた自身の感性でこの作品を受け止めることには、価値があると伝えたい。そこで覚えた魂の震えには、自信を持っていいし、できれば最初はSNSではない場所で、誰かと分かち合ってほしいと思う。

劇場版『RE:cycle of the PENGUINDRUM』

![劇場版『RE:cycle of the PENGUINDRUM』「[後編]僕は君を愛してる」

2022年7月22日(金)公開 (C)2021 イクニチャウダー/ピングローブユニオン](https://ohtabookstand.com/cms/wp-content/uploads/PH01.jpg)

2022年7月22日(金)公開 (C)2021 イクニチャウダー/ピングローブユニオン

「[後編]僕は君を愛してる」は2022年7月22日(金)公開

声の出演:木村昴、木村良平、荒川美穂、三宅麻理恵、石田彰、能登麻美子、堀江由衣、小泉豊、豊崎愛生、上坂すみれ

監督:幾原邦彦

原作:イクニチャウダー

キャラクター原案:星野リリィ

脚本:幾原邦彦、伊神貴世

音楽:橋本由香利

音楽制作:キングレコード

アニメーション制作:ラパントラック

製作:ピングローブ、ユニオン

配給:ムービック

公式サイト:劇場版『RE:cycle of thePENGUINDRUM』

(C)2021 イクニチャウダー/ピングローブユニオン