『日本エロ本全史』『日本AV全史』など、この国の近現代史の重要な裏面を追った著書を多く持つアダルトメディア研究家・安田理央による最新連載。前世紀最後のディケイド:90年代、それは以前の80年代とも、また以後到来した21世紀とも明らかに何かが異なる時代。その真っ只中で突如「飯島愛」という名と共に現れ、当時の人々から圧倒的な支持を得ながら、21世紀になってほどなく世を去ったひとりの女性がいた。そんな彼女と、彼女が生きた時代に何が起きていたのか。彼女の衝撃的な登場から30年以上を経た今、安田理央が丹念に辿っていきます。(毎月第1、3月曜日配信予定)

※本連載では過去文献からの引用箇所に一部、現在では不適切と思われる表現も含みますが、当時の状況を歴史的に記録・検証するという目的から、初出当時のまま掲載しています。

飯島愛がAVの世界に対してよい印象を持っていなかったことは、2000年の著書『プラトニック・セックス』を読めば明らかだ。この本は、彼女が芸能人として活動していく中で「タブー」としていたAV女優時代について自ら語ったことで大きな話題となったが、その扱いは、あくまでもお金のために仕方なくやった「黒歴史」とされていた。

独特のいやらしい世界だった。

淫らとか、そういう意味でのいやらしさじゃない。人間のいやらしい部分、お金に対して貪欲であったり、汚かったり、そういう世界だった。

(中略)将来の夢を抱いているのは女の子たちだけで、事務所の人間は最初からそんなことは考えていない。今、売れっ子だったり、芸能人よりもかわいい女の子たちも、みんな使い捨て。それが事実でも嘘を吐いて女の子たちを利用する。

(中略)汚くて、冷たくて、あまりに直接的な世界、それがAV界だ。逆に割り切れば稼ぎ倒すこともできる。

飯島愛は一千万円のギャラのためだけにAV出演を決意した。AV女優として成功するつもりはなく、むしろ有名になるのは困るとも思っていた。

「この世界にはなんの期待も執着もなかった」という飯島愛は、AVの撮影現場でもわがままな態度をとっていた。しかし、売れっ子女優ゆえに、それは許された。

『プラトニック・セックス』では、当時の「わがまま」の様子を自ら描写する。

「じゃあ、出会いのシーン、行こうか」

「そんなのいらないよ。どうせ、早送りされるよ」

「次、ここの台詞覚えた?」

「覚えてないよ。どうせ、早送りされるよ」

「だって、抜くだけでしょう?」

「いや、一応ストーリーがないと……」

「いや、オナニーにストーリーはいらないね」

こんな調子だった。

やることだけやってさっさと終わりにする。物語とか、芸術性とか、そんなものいらない。早く終わるに越したことはない。初めから私はこんな調子で撮影をしていたのだ。

(中略)

「七時までに帰らないと、ピーコックが閉まっちゃう。お料理作らなくちゃいけないから、もう終わりにしてください」

(中略)

「何でビデオのパッケージ一個しか使わないのに、そんなに写真撮るの、一枚撮ればいいんじゃない。フィルム三本までしか撮りたくない」

『プラトニック・セックス』の中では、当時の自分のこういった態度を特に反省するような記述もないのが興味深い。

本橋信宏による「飯島愛 没後10年 腐乱死体の真相」(「アサヒ芸能」2019年2月7日号)には、当時の現場スタッフの証言が紹介されている。

「撮影現場では〝飯島る〟という隠語があったんですよ。他の子たちはてっぺん超え(深夜0時を超える)も当たり前だったけど、飯島愛は夕方4時までに撮り終えないといけないんです。理由? 飼っている犬に餌をやらないといけないから(笑)」

撮影現場の「飯島愛タイム」

また、当時男優として活動していた作家のニ村ヒトシが現場で配られた台本を広げると、マジックインキでの手書きで「今日は飯島愛さんです。失礼のないように!」と書かれていたというエピソードも飛び出している。

豊田正義による『独りぼっちの飯島愛 36年の軌跡』(講談社2009年)では、そうした「わがまま」は「飯島愛タイム」として語られている。

「あーあ、今日の撮影も〝飯島愛タイム〟で進行だね」

監督やカメラマンや男優からやれやれといった溜め息が洩れた。愛は今日もまた、大幅に遅刻している。だが、誰ひとりとして露骨に嫌な顔をしたり、声を上げて怒ったりする者はいない。

やがてマネージャーとともに現場に現れた愛はスッピンで、遅刻を詫びることもなかったうえに、愛のために用意された控え室に入ったきり長いこと出てこなかった。(中略)飯島愛の気ままなペースに合わせる〝飯島愛タイム〟は業界の不文律で、文句をつけることなど御法度だった。

『プラトニック・セックス』ヒット中に書かれた「噂の真相」2001年1月号の記事でも当時のスタッフの「とにかく『アタシは芸能人でアンタたちとは違うのよ』という態度丸出しでした」という証言が紹介されているのだが、彼女のそうした姿勢は、当時の所属プロダクションの方針でもあった。飯島愛を世に送り出したプロダクション「オフィスレオ」の社長がこう語っている。

「私も愛もテレビの仕事を最優先に考えていましたから、AVの撮影に関してはずいぶん手を抜きました。テレビの仕事については時間厳守を愛に守らせましたが、AVについては逆に、『無理をしなくていい。わがままにやってかまわないよ』と指示しました。そもそも、二人ともAVの仕事は『一時のこと』と割り切っていました。だから愛がAVの現場に遅刻しようが、早退しようが、すべて大目に見ていましたし、当時の愛は人気絶頂でしたから、出演しただけでありがたがられる存在で、苦情を言われたことはありません」(『独りぼっちの飯島愛』)

ここまであからさまな態度を取られてしまうと、AV業界側が面白く思うはずがない。しかし、前述したようにAVでもテレビでも、彼女の人気が爆発した1992年度末の時点で、プロダクション側のお達しにより、そもそもAV雑誌などで「飯島愛」に触れることはできなくなっていた。

当初、3箇月だけの予定だった飯島愛のAV活動だったが、前回の契約額の倍、すなわちニ千万円のギャラを提示され、あと3箇月延長することになる。撮りためた作品は、1993年の夏までリリースされたのだが、AV雑誌などのエロ雑誌では、飯島愛の露出はなくなっていた。

いや、プロダクションの圧力がなかったとしても、AV雑誌から飯島愛の姿は消えていたかもしれない。

『ビデオ・ザ・ワールド』に毎月掲載されている「アダルトビデオヒットチャート レンタルショップtop.10」コーナーで、1992年11月のデータ(1993年1月号掲載)で、「飯島愛はひと頃の勢いはない」「飯島愛の人気にもかげりが出てきた感じですね」「飯島愛はさすがに少し人気が落ちてきたような気がします」「飯島愛の主演作が出しすぎかなと思うくらいにリリースされているせいか、ややパワーダウンしています」といったコメントが掲載の9店中4店から同時に出てきている。

まだ9店中5店でランキング入りをしているし、3店では1位を獲得しているなど、十分に人気女優なのだが、ほとんどの店でランキング上位を独占していたつい2~3箇月前に比べると人気は凋落の兆しを見せていた。

翌月の『ビデオ・ザ・ワールド』の斉藤修のレビューでも「飯島愛の人気に翳りがみえ始めたと、レンタルビデオ屋さんがベスト10のコメントで発言しはじめましたねぇ。そりゃそーでしょ、いくら飯島愛が好きだって人でも、こう飯島漬けになったらアキますよ。一度あき始めたらサーッと潮の引くようにさめちゃうのが日本人の特徴ですからね」と書かれている。

それを裏付けるように、この号掲載の「レンタルショップtop.10」12月編では、飯島愛作品のランキング入りは9店中3店(うち1位は2店)とさらに後退。

1993年1月編ではランキング入り4店(うち一位は1店)、2月編ではランキング入り2店(1位無し)、3月編ではランキング入り2店(うち1位は1店)となり、4月編では遂にランキングから姿を消す。まだ作品のリリースは続いているにもかかわらず、である。

約半年のブームと、大きく変わった潮流

つまりAV業界における飯島愛ブームは半年ほどだったということになる。

付け加えておくと、この時期のAV女優の寿命は極めて短かった。デビュー10周年を超える女優がゴロゴロいる現在とは違って、どんなに長くても2~3年というのが常識だった。

元祖AVクィーンと呼ばれた小林ひとみが2年、圧倒的な人気と出演本数を誇る樹まり子や後に一般映画でも活躍したことでも知られる朝岡実嶺も2年、飯島愛と同時期に人気を二分した浅倉舞が3年である(すべて最初の引退まで)。

当時のAV業界は、「若い」「新鮮」ということばかりが魅力として語られることが多く、AV女優の旬は極めて短かったのだ。

そういう意味でも、実質半年でAV業界から芸能界へと活動の場を移行したというのはタイミング的にも正解だったのかもしれない。

彼女が『プラトニック・セックス』で吐き捨てるように書いていた「(AV女優は)みんな使い捨て」という言葉はある意味で本当だった。

とはいえ、1992年に爆発した飯島愛の人気はその後のAVの潮流を大きく変えたことも間違いない。

飯島愛のブレイクをきっかけに、『ギルガメッシュないと』には、憂木瞳、北原梨奈、矢沢ようこ、城麻美などのAV女優が次々とレギュラー出演し、トップアイドルとなっていった。AV女優として人気を得るには『ギルガメッシュないと』への出演が重要という風潮になっていった。

それはAVが最初の黄金期を終え、勢いを失いつつあることの証明でもあった。もはやテレビなどのメジャー媒体に頼らなければ自分たちの世界のスターを生み出せないという状況だったのだ。

一方、本人が『プラトニック・セックス』でカミングアウトするまで、AV業界では飯島愛の名前は封印されることになる。

1998年発売の『20世紀のアダルトビデオ』(アスペクト)はその時点までのAVの歴史と現状を総括したムックで、巻頭に水津宏による「アダルトビデオ年表」が掲載されている。1992年について触れた文章の中で「なんといっても人気NO.1はA・I(現在AV関連で彼女の名前を使うことはできないそうだ)」という下りがある。

しかし、飯島愛がAV女優であったことは公然の秘密であり、この時期にAVのスカウトマンが常用としていたのが「飯島愛みたくなりたくない?」という誘い文句であった。

実際には「ギルガメッシュないとのあの子がAV出演」という売り出し方をされた飯島愛だが、今なお「AV出身芸能人の最も成功した例」として語られることが多い。

芸能界での活動に一本化した後も、AV出身であることでからかわれたり差別されるような場面も少なくなかったらしく、最後までその過去にネガティブな思いを持っていたようだが、『プラトニック・セックス』の中に、少し気になる記述があった。

もちろん、本気で撮影している女優さんもいる。私にはない職業意識だ。ある意味、尊敬する。

もっと深くエロスを探求している人たちもいた。本気でオーガズムを感じて自我を解放する、ある有名な監督のビデオには興味があった。

が、出演はしたくはない。

ここで言及される監督とは、おそらく代々木忠監督のことだろう。

ピンク映画を経てAVの黎明期を支え、80年代後半以降はセックスの深淵を追求するようなドキュメント的な作品を数多く撮った伝説的な監督だ。

まさか飯島愛が代々木忠の作品に興味があったとは思ってもみなかった。飯島愛が出演していたAVとは、対極になると言ってもいい作風だからだ。

ありえない「IF」ではあるが、もし飯島愛が代々木忠監督の作品に出演していたら、彼女のAVに対する意識も全く違ったものになっていたかもしれない。

そして日本のAVの歴史も違ったものになっていたかもしれない。

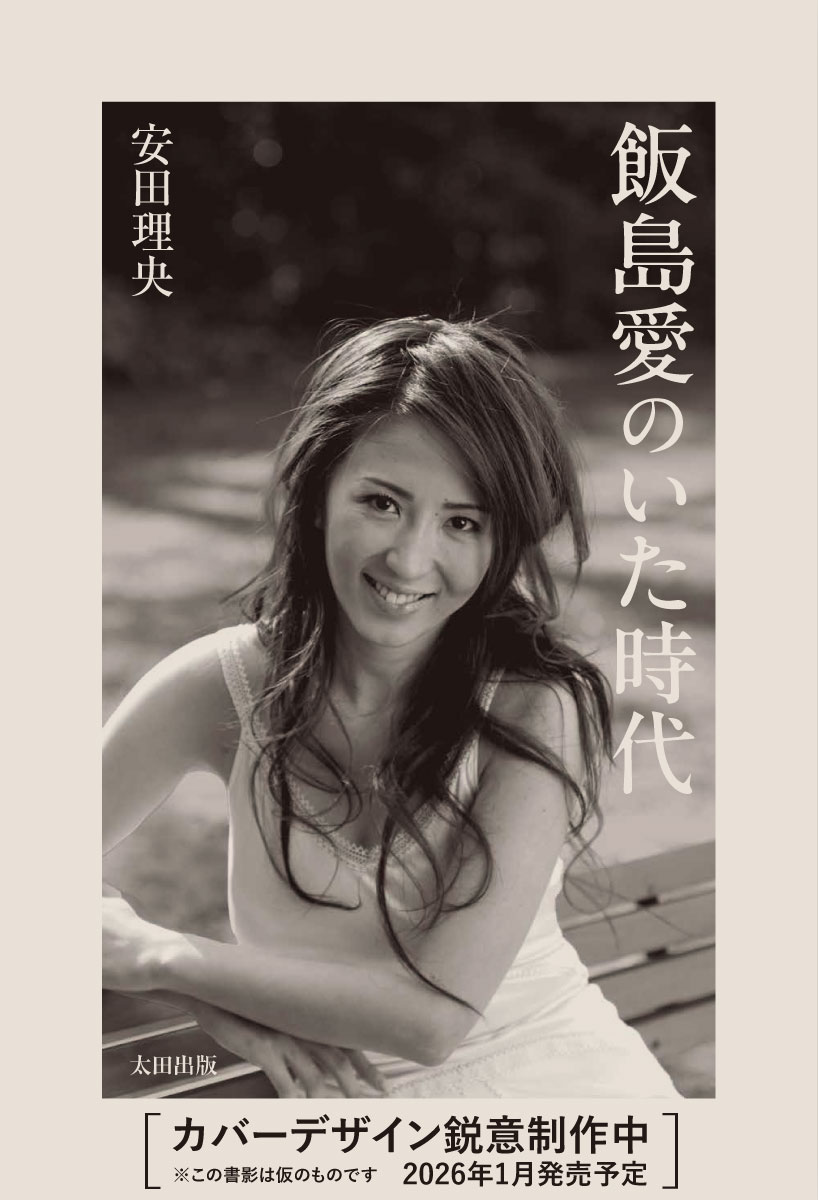

【お知らせ】

当連載を収録した書籍『飯島愛のいた時代』が待望の書籍化! 全国書店やAmazonなどの通販サイトで、2026年1月22日(木)より発売いたします。

筆者について

やすだ・りお 。1967年埼玉県生まれ。ライター、アダルトメディア研究家。美学校考現学研究室卒。主にアダルト産業をテーマに執筆。特にエロとデジタルメディアの関わりや、アダルトメディアの歴史の研究をライフワークとしている。 AV監督やカメラマン、漫画原作者、イベント司会者などとしても活動。主な著書に『痴女の誕生―アダルトメディアは女性をどう描いてきたのか』『巨乳の誕 生―大きなおっぱいはどう呼ばれてきたのか』、『日本エロ本全史』 (以上、太田出版)、『AV女優、のち』(KADOKAWA)、『ヘアヌードの誕生 芸術と猥褻のはざまで陰毛は揺れる』(イーストプレス)、『日本AV全史』(ケンエレブックス)、『エロメディア大全』(三才ブックス)などがある。