寝物語に怖い話を聞いたことのある人も多いと思いますが、八雲もそのひとりでした。こういった体験は、のちに八雲が『怪談』を生みだす際にヒントにもなっているようです。

第3回では、本書第2章から、小泉八雲の原体験なども交え、彼の「語り部」たちと、彼が追った二種類の「死」について掘り下げます。(全8回)

八雲と村上春樹

八雲が常に語り部の女たちを愛した、という甘美な物語に対して、その女たちとはフォークロア的な世界に根差す伝承者であり霊媒でもある語り部と、男性である八雲に文学という作法を啓蒙された女という二つの系譜があり、小泉節は後者に近い、という話を序ではした。その上で本章ではその一方の「語り部」の女たちを改めて問題にしたい。語り部の女たちを検証していくことは、実は八雲の「物語」観を明らかにする意味を持っている。そういう視点から本章を書き進める。

改めて確認するが、八雲にとっての「語り部」の存在を考える上で重要なのは総じて彼女たちが霊媒だ、ということだ。それは彼女たちがいわゆる降霊術の類の担い手だということに限定されない。重要なのは彼女たちが語るゴーストストーリーが死者の霊との交感の「実験」として八雲に受けとめられていたことだ。

「実験」とは柳田國男が好んだことで実際に経験することでそこに内在する原理を検証する方法をいう。柳田の学問の根本的な方法である。医学や生物学なら解剖、物理学や化学なら研究室での実験で済むが、近代科学たらんと欲していた明治期の「文学」にとっては、現実を生きる/生きた経験が「実験」だった。柳田が田山花袋に殺人事件の記録を小説化することを繰り返し求めたのはその意味での文学的実験であるからだ。柳田自身が神隠しや昼間に星を見るといった神秘的な体験を書き残しているのも同様だし、語り始めるとまるで何かが憑依したようになる佐々木喜善の「語り」を『遠野物語』として記録したのも「実験」であった。

こういった柳田の方法を念頭におくことは、黎明期の民俗学者でもある八雲の方法を考える上で補助線となるはずだ。

八雲にとっての「語り部」が霊媒であるのは、前の章で触れた州法に違反して結婚したアリシア・フォリーことマティのことだとされる以下の描写からまずは見てとれる。

大きな黒い目には、奇妙に物思いに沈んだ表情があり、娘以外の誰の目にも見えず、影も持たない何者かの挙動をずっと見守ってきたかのようであった。降神術者達は、娘を強力な「霊媒」とみなすのが常だったが、彼女はそう呼ばれるのをことに嫌った。読み書きを習ったことは一度もなかったが、語るに際しての素晴しく豊かな描写力、普通以上に優れた記憶力、そして、イタリアの即興詩人をも魅了するであろう座談の才などに生来恵まれていた。これらの天資を我々が知ったのは、台所口の階段で娘と三十分ほど過ごした折のことである。(河島弘美訳「奇妙な体験──ある娘の回想──」『ラフカディオ・ハーン著作集 第一巻 アメリカ雑録』恒文社、一九八〇年)

何故、彼女が「霊媒」かといえば、それはサイキックな能力云々ではなく彼女が「不思議なもの」の観察者だったからである。そしてそれを物語る文学上の技術を持っていると説明もされる。

そもそもこの一文は、前の章で引用したように以下のように書き始められている。

「死者は絶対にこの世へ戻って来ない、と普通言われていますけれど、わたしは本当に不思議なものを見てきたのです」と、娘は夢を見ているような調子で話した。(同)

彼女が語るのは死者についての実際の経験であると主張していることがわかる。

このマティとされる女性が体験した幽霊譚をひとまとめにしたのが「奇妙な体験」と題された一文である。つまりこの小文は短いとはいえ一人の語り部による説話集という体裁をとっている。来日後も海辺の旅館の給仕の女性が語る物語を一連なりに紹介する一文がある。先に佐々木喜善を例として持ち出したのはこの一文は小さな『遠野物語』の如くだからである。このような個人の語り部によるミニマムな怪談集は八雲の好んだ様式であった。

ところでこの八雲の小文だが、やや脱線するように思えるかもしれないが村上春樹の短編「レキシントンの幽霊」の下地となっていることは指摘しておきたい。

村上のこの小説は留守番をした屋敷で毎夜、パーティに興じる幽霊たちの気配を感じるというものだ。ただそれだけの小説だが八雲によるマティの「怪談」にはこうある。

同じようなことが、昔住んでいたレキシントンの家でもありました。その家はある時期、戦前には奴隷を持っていたジェイン何某という婦人のものでした。この人が亡くなって、他の人の手に渡ったのです。けれども、彼女の罪業は依然その家に付きまとっていました──ものすごく。聞くところによると、彼女は何年も昔のある冬の夜、ちょっと言いつけにそむいたというだけの理由で、ひとりの黒人の奴隷を自らの手で、死ぬまで鞭打ったのだそうです。(中略)婦人は八時間もの間、水に浸けた皮の鞭で打ち続けました。奴隷の死体は床下に埋められ、やがて腐って緑色になりましたが、霊魂は歩き回り、うめき声を立て、その家に住む人すべてを悩ませました。家の中で幽霊がうめいている間、その婦人は一晩中戸口の階段に座って、月の光を浴びながら泣いていたものです。とうとう彼女はその家から引越し、ほかで死にましたが、わたしがいた時でさえ、眠ろうとする人の寝具を幽霊がよくベッドから取ろうとしました。(同)

村上の短編同様にレキシントンの古屋敷での幽霊譚が語られている。村上の幽霊は古き良きアメリカへの懐古の如くだが、マティの語るレキシントンの幽霊は殺害されたアフリカ系住民である。その違いは決定的ではないか、と言う向きもあろうが、この一文のイメージは村上の他の小説にも借用されている。

例えばマティが語るゴーストストーリーの現場の一つに至る道筋がこう描かれるくだりがある。

メイズヴィル街道は、ドーヴァーから約四マイル行ったあたりで、丘の傾斜に従って下りになり、流れの速い小川に渡された、岩と材木造りの粗末な橋を渡った後、巨大な蹄鉄の形にカーブしています。二つの丘の間に位置するこの地点は『馬蹄カーブ』と呼ばれ、荒涼とした、とても『おっかない』所です。馬蹄カーブに幽霊を生んだ事件があってからというもの、日が暮れてからここを通る勇気のある者はほとんどなく、どうしても通らねばならない時には、まるで悪魔に追われてでもいるように、馬に拍車をかけて駆け抜けて行きます。ここには、自殺した人の幽霊が出るからです。(同)

マティは噂だけでなく、実際に彼女自身の体験として馬蹄カーブで「灰色の冬服を着た農夫が木にもたれる」姿を見る。しかし近寄ると「ろうそくの火が吹き消されるように」消えたとも語っている。

このような不気味な「カーブ」がいわば村境にあり、不吉なものの侵入口となっているという描写から村上春樹『羊をめぐる冒険』の以下のくだりを連想することは可能だろう。

我々は急ぎ足で〈嫌なカーブ〉を通り抜けた。管理人が言うとおり、そのカーブにはたしかに不吉なところがあった。まず体が漠然とした不吉さを感じ取り、その漠然とした不吉さが頭のどこかを叩いて警告を発していた。川を渡っている時に急に温度の違う淀みに足をつっこんでしまったような感じだった。(村上春樹『羊をめぐる冒険』講談社、一九八二年)

村上春樹のこの小説はこちら側と向こう側を区切る境界がこのように明示されていることから物語論的な構造を内在することは明らかだ。物語とは瀬田貞二が言うところの「行きて帰りし物語」の構造体である。村上の小説は民話のような構造を持つが故にこのような「境界」を持つがそれは同時にマティのゴーストストーリーの世界観でもある。それはこちら側と向う側の境界がある「世界」なのだ。

だからこのような「境界」の存在はマティの語りにおいて変奏しつつ繰り返される。

亡霊について思い出すことのできる最初の事件が起こったのは、わたしがまだほんの小さな子供だった頃のことです。場所はケンタッキー州ブラッケン郡のある農場ですが、ドーヴァーとオーガスタのちょうど真中に位置していました。というのも、その農場のすぐ先の路傍に『中間石』と呼ばれる巨大な石が据えられていて、その石に大きくHという文字が刻まれていたのを覚えているからなのです。(河島弘美訳前掲書)

この石標によって村境が示される世界像はそれこそ『遠野物語』と同一である。柳田國男が拘泥した先住民との軍事的境界である隘勇線としてのサエノカミ、ジャグジもまた石標である。北米の開拓あるいは先住民への侵略の過程で拡張する「領地」の指標としてのマイルストーンはマティの語りにおいてもゴーストストーリーの発生し易い場所である。村上春樹がキャンベルの援用で物語論的に語ったことは民話の世界像を内在することを意味する。マティや柳田のゴーストストーリーが境界を内在するのはそれが語られる世界像を反映しているからである。

だから重要なのはマティの語りが村上春樹によって借用されたことではなく、その語りが民俗的空間の構造を世界像として内在すること、そして、それは思いの他、文化圏を超えた互換性を持つということだ。これは本章ではなく、いずれ扱う、八雲の言説中に「日本」を見出す議論にも関わる問題だ。構造化された語りに記述された世界が、しかも民俗学者の視線を介した時、そこにある世界線は普遍的で置き換え可能だ、ということだ。つまり八雲が来日後、日本で「日本」を語ったとしても、それは八雲がそれまでに見出してきた文化圏を超えた構造を語っているに過ぎないことになる。マティの語りはマティの水位ではシンシナティのアフリカ系住民の霊媒的想像力が認知するフォークロア的世界の上に成り立つが、それを書きとめる八雲の筆致は物語、あるいは物語を可能とする世界観を構造化することで彼女の語りに普遍性を与えている。

この手続きによって八雲の物語に無国籍性が付与されるとも言える。

こういった八雲が怪談の記述において説話構造に敏感であったのではないかということは、幾人かの論者が八雲が「冥界からの帰還」という構造を繰り返し描いていたと指摘することからも確認できる。例えば清水澄子はオルフェウスの冥府探訪の如き地下世界から娘を連れ帰る「日本霊異記」の挿話を八雲が再話していることを指摘している。(清水澄子「冥界からの帰還」『へるん』37、八雲会、二〇〇〇年)光畑隆行も「団子をなくした老婆」、つまり地蔵浄土型の昔話の再話や「安芸之介の夢」では魂の常世への往還を描くことを指摘して八雲の「怪談」における共通の構造を示唆している。また、光畑は八雲が『怪談』(一九〇四年)の序文で「怪談」に対応する英語としてweird talesを挙げていることに注意をうながしている(光畑隆行「物語の本来の姿──“weird tales”」(『へるん』43、八雲会、二〇〇六年)。光畑はWeirdとは「運命」を語源とし、死生の往還という運命が即ち物語構造だとも示唆している。

入眠儀式と「昼むかし」の禁忌

さて八雲における語り部論に戻るならば、こういった物語による異界との往還は八雲の原体験であるということはひとまず可能である。

八雲が自分の乳母が、アイルランドの妖精物語や幽霊物語を語ってくれたという記憶をイェーツに書き送っていることは知られる。彼女は「田舎の人の言葉」、つまりアイルランドの古語であるゲール語を身につけた口承文芸の担い手であったのではという指摘さえある。

八雲はこの乳母の語りの記憶を幾度か語っている。そこで幼い八雲に語られるのは正確には物語ではなく子守歌であることに注意すべきだろう。

八雲の来日後の文章の一つ「夏の日の夢」は八雲が偏愛した浦島太郎譚と八雲の幼年期の記憶が錯綜するエッセイである。物語と過去が往還する構成だ。浦島について空想しながら八雲の語りは幼少期へと帰還する。

そして語り部の乳母の姿がこう語られる。

日が暮れて、月がまだ空へのぼらないまえ、月しろの静けさがあたりにしっとりと降りると、やさしいその人は、わたくしを頭の先から足の先まで嬉しさでぞくぞく疼かせるような、いろんな話をして聞かせてくれたものだ。あれからこっち、わたくしはあのころの半分も美しい話をすら聞いたことがない。わたくしの嬉しがりようがはなはだしくなると、やさしいその人はきまって、なにかこの世のものとは思われないような、ふしぎな歌をうたってくれたものだ。わたくしはその歌をききながら、いつとはなしに、うとうと眠りにおちてしまうのだった。(平井呈一訳「夏の日の夢」『全訳小泉八雲作品集』第七巻、恒文社、一九六四年)

このエッセイは浦島の過去と現在、此岸と彼岸の交錯する物語の中に、俥に浮れる八雲が没入していくという構成であり、その流れの中で想起されるのがこの乳母の思い出である。

回想されるのが入眠儀式としての「語り」であることは明らかで、つまり八雲にとってやはり物語そのものが生と死でも、それと同義の覚醒と眠りでもいいが、両者を往還する手続きとして来日後の時点でも意識されていたことがわかる。

さて、八雲はマティと離婚し、コマーシャル社も退社する。そしてニューオリンズでは彼の記事にあこがれて同じ新聞社に入社してきたエリザベス・ビスランド、書店で自身の詩の批評を求めてきたレオナ・ケイロウセ、そして偽八雲も妙齢の女性となりやはり新聞記者になりたいとシンシナティから追いかけてきたアンネッタといった文学的啓蒙を求める女性たちと出会う、いわば「モテ期」に入るが、彼女たちはいずれも「語り部」ではなかった。

そして西インド諸島へと足を伸ばし、初の小説『チータ』と続く『ユーマ』に手を染める。

ここで八雲はようやく「語り部」に出会うのだ。例えば、西インド諸島を舞台に描く小説『ユーマ』の中に以下のくだりがある。ユーマとはアフリカ系の奴隷である乳母であり、ハウスキーパーであるが、同時にゾンビの物語の語り部である。生者と死者の境界の曖昧さの上に存在するゾンビを初めて文学の題材とした一人がこの時の八雲だが、『ユーマ』ではゾンビの物語を語る時の禁忌がこの乳母によってこう語られる。

──「マヨット!」とユーマは高声に、「お話は昼間するもんじゃありません。昼間お話をすると、夜ゾンビが出ますよ」

──「いやだ、ねえや。……お話して。……ねえ、恐くないから」

──「まあ、嘘おっしゃい! 恐いくせにゾンビは大恐がりのくせに。今お話をすると、今夜ゾンビをご覧になりますよ」(平井呈一訳「ユーマ 西インドの奴隷の物語」『全訳小泉八雲作品集』第四巻、恒文社、一九六七年)

日本の昔話をめぐる禁忌に「昼むかし」を戒めるものがあり、それを破っても「鬼に笑われる」「ねずみに小便をかけられる」といった笑話的な結末が多いが、本来は昔話が本当になることを恐れてのもののように思われる。実際、禁忌の根拠をそう説く伝承もある。あるいは昔話が現実化することを恐れて、というのは適切ではないかもしれない。国文学者の野村純一は「昔話」とは本来「おへりやって」(日暮れ)や「逢魔ヶ時」といった夕暮れ時に語り始める、もしくはその準備をするものではなかったかと指摘をしている。つまりこの世のものでないものを召喚する儀礼としてこそ「昔話」があると意識されているとも考えられるわけだ。

やはり昔語りは霊媒の作法なのである。

『ユーマ』における「昼むかし」の禁忌もまたゾンビを語りが呼びよせてしまうというものだった。

西インド諸島ではシリリアというクレオールのハウスキーパーを雇うが、彼女がそのゾンビの物語の冗舌な語り部であった。

こうして八雲の周囲にいた二つの女性の系譜のうち、一方は近代的教養の替りに民俗文化を教養として持つだけでなく、その物語は「霊媒」的な冥界との交渉力を持つものだったと改めて確認できる。

そのことをふまえると八雲が新聞記者時代、霊媒や降霊術を繰り返し描いていることの意味もわかってくる。恐らく八雲は降霊術師が、はたして「物語」の語り部にふさわしいかを審判しようとしていたのではないかと考えられるのだ。

八雲から『遠野物語』前後の柳田國男の時代まで、文学と民俗学とスピリチュアリズムは未分化であったことは既に述べた。

ユングは一九〇二年に「霊媒」を名乗る少女の呼び出した「霊」(いわゆる解離性同一性障害におけるもう一つの人格)を研究した論文を書いているが、この時代はオカルトと近代科学が未分化というよりは、オカルトの近代化が試みられた時代と見た方が正しい。民俗学の成立やユングは、いわばアカデミックな意味での近代化である。しかし一方では霊媒という職能の近代化もまた進行していた。

シンシナティ時代の八雲が遭遇したのは「霊媒」の変容、近代化という事態だった。

八雲は「シンシナティ・インクワイアラー」在籍時、一八七三年から七四年にかけて六本の霊媒師についての記事を書いている。それ以外にも皮なめし工場殺人事件の結末としての幽霊記事や市営の馬屋で幽霊が骨をカラカラと鳴らす音が聞こえるという騒動の取材をしている。

後者は「悪霊の正体見たり」(「シンシナティ・インクワイアラー」一八七四年一月二六日)と題する記事で、八雲は深夜現地に赴く。しかし馬屋番の男はその「正体」は建物全体に張りめぐらされたガス管のパイプが奇音を反響させているのだと真相が即ち明らかになったと告げるのである。

注意していいのはその結論に対する八雲の態度である。

彼は、多寡が市営馬屋のガス管が不調だったことを知るために、真夜中に、霧雨のショボ降る道を二キロ近く歩いてきたことになる。こんな報道をすることが、かの危険な暗い街路を歩き廻り、飢えた共産党員たちの出没を恐れもせず、そしてリューマチにかかる懼れを冒してまで、勇敢に取材を続けてきた記者のする報道なのだろうか? 見るも哀れに打ちひしがれた記者の顔色には、番犬共でさえ同情したくなったであろう。(キャメロン・マクワーター他編前掲書)

八雲の失望ぶりがいささか大仰に描かれるのである。そしてその落胆に同情して馬屋番から本当に幽霊が出たら知らせるよと慰められる始末である。

既に見たようにこの時期、八雲は墓掘りから殺人事件まで執拗に死体を追っては記事にしている。霊魂という形のないものと死体という明瞭な形のあるものの二種類の「死」を追っているわけだ。

先の記事で八雲は馬屋番の慰めに「その時は、私がわざわざここまで訪ねて来る前に写真を送ってくださいよ」と懇願する。それは深夜、現場まで足を運び徒労に終わった恨みつらみのことばであるだけでなく、幽霊に対する八雲の態度を案外と正確に物語っているのではないか。

* * *

※この続きは『八雲と屍体 ゾンビから固有信仰へ』をお読みください。

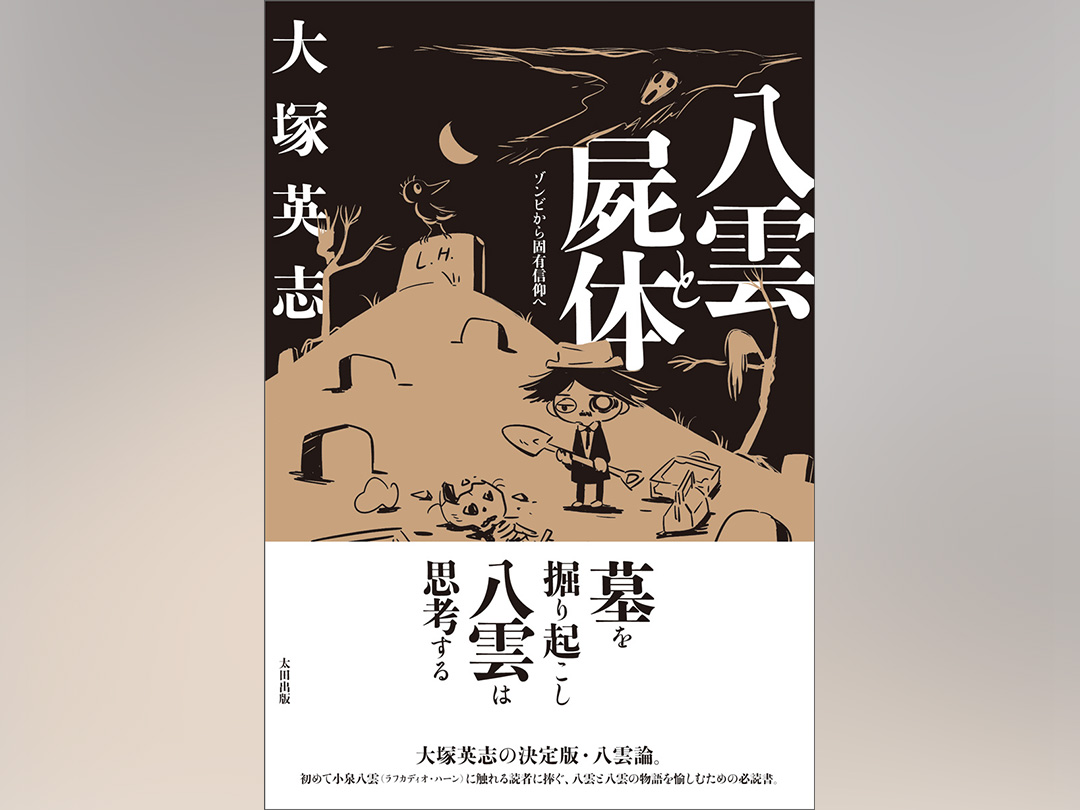

八雲と屍体 ゾンビから固有信仰へ

墓を掘り起こし八雲は思考する

八雲が記した数々の“死”と“屍”、「物語をねだる者」と「語り部」たち、レキシントンの古屋敷を舞台に語られた幽霊譚、ディオダティ荘の夜を彩る怪奇談義、前世の記憶を持つ少年・勝五郎の転生、火星に運河を見つけた男・パーシヴァル・ローウェルとの出会い…

小泉八雲を彩るエピソードはあまりに刺激的でファンタジーじみている。しかし、それらは果たして「真実」なのか──

大塚英志の決定版・八雲論。

初めて小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)に触れる読者に捧ぐ、八雲と八雲の物語を愉しむための必読書。

各書店・電子書店にて大好評発売中!

筆者について

おおつか・えいじ。国際日本文化研究センター教授。まんが原作者。

著書に『手塚治虫と戦時下メディア理論 文化工作・記録映画・機械芸術』(星海社、2018年)、『大政翼賛会のメディアミックス『翼賛一家』と参加するファシズム』(平凡社、2018年)、『大東亜共栄圏のクールジャパン「協働」する文化工作』(集英社新書、2022年)、『「暮し」のファシズム ――戦争は「新しい生活様式」の顔をしてやってきた』(筑摩選書、2021年)、『シン・論 おたくとアヴァンギャルド』(太田出版、2022年)、『木島日記 うつろ舟』『北神伝綺』『北神伝綺 妹の力』(いずれも星海社、2022年)など。

現在の研究テーマは戦時下のメディア理論と文化工作。