昨今、都合のいい言い換えや偏った解釈の拡散が問題となっています。小泉八雲の生きた時代はどうだったでしょう。八雲が最後に残した『神国日本(原題:Japan: An Attempt at Interpretation)』も、戦時下の日本で都合よく言い換えられた本のひとつでした。

この章では、八雲の言説の政治化について検証・考察します。

合成写真としての日本人論

八雲とローエルの間にチェンバレンを介し書簡のやりとりはあった様だが、八雲の側の手紙の所在は確認できていない。従ってチェンバレンに半ば挑発されてローエルに対して八雲は批判的になっていくが、それはあくまでも両者の書簡内のことであり、いわば陰口の如きものであるとも考えられる。ローエル宛の書簡が確認できない以上、八雲のローエルへの評価の正確なところは判断しかねる。

ただ、唯一の手懸りとしてはローエル『オカルト・ジャパン』に対する八雲の書評があるが、これも匿名である。とは言え雑誌に掲載され、恐らくはその文章なり切り口から交流のあったローエルは八雲のものと推察はできたろう。書評は『アトランティック・マンスリー』一八九五年六月号に掲載され、八雲のものと判断できるのはチェンバレン宛の手紙に言及があるからだ。

書評はローエルが描く日本の世界線に八雲が自身のそれを対峙する構成である。例えばローエルが憑依現象においては「生きた人間以外」のあらゆるものが憑依するとしていることに対し、八雲は「生霊」の例を示して反論する。

だが、この書評の中で興味深いのは以下の記述である。ローエルのいう「没個性」「精神的画一性」についてこう結論しているのだ。

その管轄下の人民のきわめて柔順な性質がなかったら、日本政府は国を外国の支配から救ったこれらの奇蹟を達成できたか非常に疑わしい。忠誠、孝行、柔順の一つの信仰に結集した四千万の国民──つまり四千万の神道信者──は、その同質性そのものがいかなる政治的奇蹟をも可能にする生きた材料、あらゆる主導的衝動に同様に敏感な全体的精神世界を代表する。

(「ラフカディオ・ハーンによる『オカルトジャパン』書評」村形明子『アーネスト・F・フェノロサ文書集成──翻刻・翻訳と研究(下)』京都大学学術出版会、二〇〇一年)

八雲がローエルの援用で日本人の同質性を美徳とし日本を賛美する言説を生み出したことが改めて確認できる。しかしこの記述は、その同質性が国家意思にハンドリングされることをこの国の政治的可能性としていることが何より気になる。明治期日本のナショナリズムの無邪気な肯定かも知れないが、この章で問題としていく八雲の魂の合成論という言説の政治化を計らずも予見してしまっている印象がある。

というわけで最後の章では八雲の言説の政治化について検証したい。それは八雲個人の自身の政治化というより、その言説の政治的な再構成である。八雲は学生の作文を「合成」して悦に入っていたが、彼の言説もまた「合成」される運命にあった。

八雲は一九〇三年、帝大から解雇通知を受ける。八雲を帝大に迎え、庇護者的な立場でもあった外山正一に替って井上哲次郎が帝大文科のトップとなった影響でもあるが、いわゆる「お雇い外国人」から海外留学を経た日本人教員へのシフトという、明治期の大学教育の大きな転換の中での出来事だったとされる。帝大の側では、新たに着任する夏目漱石を八雲一人分の給与をシェアする形で両者ともに雇用する案もあったようだが、八雲のプライドが許さなかった。帝大を辞したのは北米の大学での連続講演が持ち込まれていたからでもあるが、退任後にこの計画は頓挫する。

体調を崩し始めたのもこの頃である。

帝大では英文科学生による留任運動が起きたが、反対に東京専門学校から改称したばかりの早稲田大学では学生による八雲招聘運動が起き、八雲は一九〇四年二月、同大の文学部講師となることを決めた。

ちなみに八雲の早大時代、明治国家の官僚でもあった柳田國男も公務で出講しているので、両者は講師室で面識があった可能性もある。

早大時代に八雲は『怪談』を刊行したのに続き『日本──一つの解明(Japan: An Attempt at Interpretation)』の校正に余念がなかった。これまでの再話文学や民俗学的な記録、トピックス的な日本文化論とは違い、中止となったアメリカの大学での講演の草稿を大著の日本論として再構築したものだ。

だがその刊行を待たずして一九〇四年九月二六日に心臓発作で死去する。『日本──一つの解明』の刊行もこの月で、八雲はその完成した実物を見ていない。

この『日本──一つの解明』は『神国日本』なる題名で『小泉八雲全集』第八巻として翻訳・刊行される。その邦題の由来は実は原著のデザインにあるのだが、同書が巻き込まれていく「政治」を予見させる。それでもこの全集版では、同書は訳者の戸川明三が「あとがき」で八雲がいくつかの誤謬を犯していることを指摘するなど最後は学術的であろうとした八雲への配慮がうかがえる。だが、日本の古代を文明史的に世界に通底させる描き方などは当時から日本人の読者の琴線に触れるものではあったろう。

例えば以下のようなくだりはどうだろう。

古代の日本人は、アリヤン民族の原始的祖先崇拝者と同様、その死者を以って現世以外の光明至福の王土にのぼり、若しくは苦悶苛責の世界に堕ちるという風には考えなかった。彼等は死者を以って、なお此世界に住み、若しくは少くとも此世界と常に交渉をつづけて居るものと考えて居た。日本人最古の神聖なる記録には、なるほど下界の事が記してあり、不思議な雷神及び悪霊が醜悪の内に住んで居るといふ事がある、併しこの漠然とした死者の世界は、生きた人の世界と交通し、その下界の霊は多少その朽廃の内に包まれては居るが、なお且つ地上に於て人々の奉仕と供物とを受納しうるのである。

(戸川明三訳「神国日本」『小泉八雲全集』第八巻、第一書房、一九二七年)

ここで注意したいのは死者の国との往還という『古事記』の黄泉訪問を引きあいに出しつつ、死者が「なおこの世界に住み」あるいは「交渉」が継続していると説く世界線だ。八雲が日本人の古代からの死生観を語っているように響くかもしれない。しかし同時にそれがアーリア民族の「祖先」への信仰と結びつけられて語られる。つまり八雲は日本とアーリア人の「古代」を通底させているのだ。八雲はこのような死者と生者の交流を決して日本人独自のものと特権化していないことに注意したい。悠久の古代を夢想する、ある意味ありふれたロマン主義的歴史観がそこにある。

そして、このような「死者」が往還し、あるいはその存在が身近である場所は八雲がゾンビと出会ったマルティニークにも見出しているものだ。それと同様のものを八雲は日本にも見出していて、この死生観は常に八雲が世界に求めるものに他ならない。八雲は同じモデルでアーリア人の古代もマルティニークも日本も見ている。

こういった日本の世界観を文明史的な汎用モデルで記述していく立ち位置は八雲の中では初期から明瞭であり、最後まで一貫していたとわかる。例えば先のローエル書評で彼への反証として記した日本の神についての以下の記述もその一つだといえる。

また何百万という太古の神々、無数の町や村の特別のカミ、山や浜の神、崇拝される祖先の無限の霊のみならず、日本のどの家庭でもあらゆる日用品──米を炊く釜、火鉢、ひしゃく──が見えない守護神を持っていることを忘れてはならない。

(村形明子前掲書)

八百万の神への言及だが、それを八雲が容易に受け入れることができるのはイギリス時代の乳母から聞いた妖精、シンシナティでアフリカ系移民たちが創出した幽霊、あるいはマルティニークでシリリアの語ったゾンビらを経験的に重ねることができるからだ。

それこそゴルトン式の合成写真に例えるなら八雲の描く、神々が日常にある世界とは、ケルト、シンシナティ、マルティニーク、といった陰画紙に最後に日本を重ね合わせ像を結ぶものだといえる。『神国日本』の死者をめぐる描写は古のアーリア人を更に合成したものである。

このように、八雲の描く「日本」は、「合成写真としての日本」である。そのことは八雲の描く「日本」を読む大前提である。

だから八百万の神のアニミズム的世界像においても先祖はそれ以外の小さな神々の一つとして記述される。

つまり祖先の霊は特権的ではない。

八雲の祖先論の特徴は厳密にいうと二つある。

一つは転生の反復による合成論であり、もう一つは死者の世界と生者の世界の隣接にある。二つの世界が往還可能というよりは、マルティニークにおいてゾンビが日常であるように、はるかに身近な存在として記述される。だから例えば『心』の中では以下のように表現される。

死者も生者と同じく現存するのである。死者も人民の日常生活に参与し、どんな詰まらぬ喜びでも悲みでも、生者と共に分かつのである。家族の食事に侍し、家庭の幸福を監視し、子孫の繁栄を助け且つ喜ぶのである。

(戸澤正保訳「第十四章 祖先崇拝に就て」『小泉八雲全集』第四巻、第一書房、一九二七年)

ここで「死者も人民の日常生活に参与」するというくだりには注意しておいてほしい。「人民」なる訳語は今ではマルクス主義的にも聞こえるかもしれぬが、この一節はずっと後に思いがけない政治と合流することになるからだ。

それは後に問題化するとして、八雲にとってはこの時点では「祖先」もまた身近に浮遊し生者の日常に「参与」する死者の一つであった。

かくり世から普通選挙へ

こういった死者の国が生者と隣接するという感覚は、八雲が『心』において描いた時点では決して特異でなく、むしろ一つの「流行」だったことは柳田國男の以下の一文を糸口に探ることができる。柳田と田山花袋に共通の短歌の師である松浦辰男こと萩坪の追悼文の一節である。

時として幽冥を談ぜられた事がある、しかし意味の深い簡単な言葉であったから私には遂に了解し得られなかった。「かくり世」は私と貴方との間にも充満して居る、独りで居ても卑しい事は出来ぬなどと折々云われた。

(柳田國男「萩坪翁追懐」一九〇六年一二月一二日、読売新聞)

書かれたのは『遠野物語』刊行の前年、回想されているのは一八九〇年代半ば、まさに八雲が『心』を執筆刊行する時期である。柳田は松浦の説をにわかに信じ難かったかのように書いているが、それは柳田という人の面倒な諧謔である。この「かくり世」はロマン主義の詩人でもあった柳田の詩にも登場する「ここではないどこか」の表象でもあり、松浦のことばを回想した時点では「山人」や「ジャクジ」といった日常に隣接する神々にハイネやグリムの援用として関心を示していた。『遠野物語』には山人や山姥だけでなく津波で死んだ妻の霊と出会った男の話も収録している。

この時の柳田は「かくり世」の記述者としてあった。

回想文での逆説的な言い方の理由は同じ文で田山花袋に言及、「今は非常に恐ろしい事を考えている」と記しているのに気づけばわかる。自然主義の方法を「私」にピンポイントで向けた小説『蒲団』は、柳田にしてみれば「かくり世」がそこになく、同じ松浦門下の花袋への皮肉なのである。柳田國男を読む厄介さはこういう面倒くさい人柄ごと読まねばならぬ点にある。

だが、この柳田の回想や八雲の記述から以下のくだりを思い浮かべることは当時の学生なり文学者、知識人にとってはさほど難しいことではなかったはずだ。

その冥府と言うは、此顕国をおきて、別に一処あるにもあらず。直にこの顕国の内いづこにもあるなれども幽冥にして、現世とは隔たり見えず。

(平田篤胤「霊能真柱」、室井岩雄編『平田篤胤全集』、一致堂書店、一九一一年)

平田篤胤のこの書の刊行は一八一三年、つまり江戸時代の国学書である。松浦は近世の国学の教養があり柳田の父にも同様のバックボーンがあったので柳田の幽冥思想に近世国学との直接的な系譜を見ようとする柄谷行人のような人もいる。

そういう系譜と柳田が全く無縁だったとは言わないが、しかし、この篤胤的な世界観は心霊主義や神秘主義と言った西欧の思考で日本の世界線を再構築する明治後期にあっては一つの「流行」の中に回収される。

だから追悼文での回想とはいえ『遠野物語』刊行直前に花袋へのあてこすりとして松浦のかくり世論が持ち出されたことには神経質になっていい。松浦は柳田らにしてみれば旧世代の人だからストレートに篤胤の世界線の上を生きた人であったのだろう。ここでは紹介しないが葬儀の時の不思議なエピソードを柳田は思わせぶりに記している。

だが生死隣接の世界観は、そもそも篤胤自身が自分が死んだら先に逝った妻と師である本居宣長を訪ねたいと、死者の国への妻恋を語る人であったことに注意する必要がある。「かくり世」をロマン主義的に歌った柳田が感応しないはずもない。篤胤については鎌田東二や村井紀が「顔ニアザノアルガ兄弟ヲ殺シテ家ヲウバウ相也トテイヤガラレ」という過度の自意識に注意をうながしてもいる。そのロマン主義や「我」への執心はむしろ柳田と同時代の文学青年に共振しないはずはない。

事実、明治後半、篤胤はちょっとしたブームであった。評伝が立て続けに刊行され修身の教科書にも扱われる。『霊能真柱』は井上円了『妖怪学講義緒言』(哲学館、一八九三年)所収の「妖怪学研究参考並引用書目」にリストアップされている。円了は「神道の大著述家としてはまず私の考えでは平田篤胤の右に出る人はいない」とも発言している。

そういった篤胤再評価の文脈に柳田と同世代の文学の者での小さな「流行」があったと考えるべきだ。少なくとも「国学」とは異なる文章で受けとめられたことは無視すべきでない。

篤胤「仙境寅吉物語」が独歩編集の『新古文林』に掲載されたことは既に記したが、そもそもこの雑誌には先んじてハインリヒ・ハイネの『神々の流刑』(一八五三年)の世界観で日本の妖怪を見ようとする柳田國男の「幽冥談」が掲載されている。ロセッティに心酔する蒲原有明が『聊斎志異』など中国の奇譚を八雲の『中国怪談集』に呼応でもするかのように掲載している。

八雲は日本滞在時、日本の媒体に殆ど作品を発表していないし、上田敏ら学生を除けば文学者との交流も殆どない。しかし追悼記事は『明星』の寄稿者によって創刊された、いわば後継誌の一つ『白百合』や言文一致による女性たちの投稿雑誌だった『女子文壇』などに確認もできる。

それが八雲と篤胤が帰属した明治後期における「文脈」なのである。いささか極端に言ってしまえば両者は明治後期における若い世代にとっての「世界文学」であった。少なくとも篤胤も八雲も、そして柳田も国学の直系の文脈から一度、解離させた方がいい。

そうしないとアジア・太平洋戦争下、十五年戦争下の八雲の死者をめぐる言説の国策化は正確には説明できない。

八雲の戦時下を追うには柳田國男の戦時下を追う必要がある。

柳田は一九三四年、『民間伝承論』(共立社、一九三四年)で未だ民俗学と名乗っていない自身の学問の体系化を試みる。同書ではその中心的な方法を「重出立証法」と呼び「即ち重ね撮り写真の方法にも等しい」とだけ説明した。この比喩がいささか唐突でもあり、この部分は柳田の後継者によって恣意的に解釈されてきたが、これはゴルトンの「合成写真」ではないかとずいぶん前に書いた(大塚英志『偽史としての民俗学』角川書店、二〇〇七年)。

しかしその時は柳田がゴルトン「合成写真」を知ったのは坪井正五郎経由と考えていた。だが同時に、昭和初頭の若い世代に向けた入門書で果たして明治二〇年代の坪井の実験を連想させるのはいささか難しいのではとも感じていた。

だがこのタイミングで柳田が「合成写真」に言及したのは八雲全集の存在があったのではと今は考える。

大正末から昭和初頭、本書でも引用した『小泉八雲全集』は円本として刊行され、また「学生版」なる普及版もあった。つまり大衆的に読まれていたその全集の中で八雲が繰り返し言及した「重複写真」、特に現前の一人の人間の顔は先祖たちの「重複写真」であるという説明は柳田が重出立証法を語る時、密かに念頭にあったのではないか。八雲全集での翻訳は「重複写真」であり「重出立証法」を連想し易い。そして少なくとも「重複写真」をイメージすると八雲と柳田の思考が理解し易いのも確かだ。

さて大正末から昭和初頭、つまり八雲が死んだ明治末から元号を一つ挟む形で八雲の全集が刊行された時の世相に少し触れる。大正末の柳田が普通選挙実現の社説を「朝日新聞」紙上で書きまくったように、この時代は大正デモクラシーの時代であった。昭和の初頭には文学や映画で社会主義的な運動が盛んともなる。その中で八雲の「死者と生者」をめぐる議論が「死者」の「人民の日常生活への参与」として説かれる翻訳となっているのは当然なのである。翻訳という細部にも大正デモクラシーは及んでいる。

だがこの大正デモクラシーの流れは大きく転換する。頓挫したといってもいい。

それは、何より普通選挙そのものの頓挫である。

柳田國男が普通選挙での有権者の投票行動に怒り狂い、こう書き残したことは幾度も指摘してきた。

あの選挙区なら何の某を抱き込むと大よそ何百票だけは得られるということは、顔で投票を集められるような親分が、そこに居ることを意味して居た。(中略)個々の投票の売買ばかりを戒めても、まだまだ選挙が自由に行われて居るものと、推断することの出来ない理由は、斯ういう大小の幾つと無き選挙群が、単に一個の中心人物の気まぐれに従って右に左にも動かし得たからであつた。

(柳田國男『明治大正史 世相編』朝日新聞社、一九三一年)

柳田は有権者が自分の意思でなく声の大きい方に流され「選挙群」として投票したことにこの国の民主主義の未成熟さを感じた。だから「個人を一旦自由」にし、普通選挙を可能にするには「個人の力をいかに養うかが大事」と考え、主権者教育の必要性を説いた。

だが、その普通選挙が選んだのが戦争であり近衛新体制であった。ローエルなら「個我」が未熟な民族が近代的個人が前提の普通選挙を行ったからだと嗤ったかもしれない。しかし、まさにローエルが指摘した「個我」の未成立を肯定するかのように戦時下の言説が作られるのである。

アニミズムとファシズム

その戦時体制の中で八雲の読まれ方は大きく政治化する。それは翼賛体制化であるとさえ言える。

決して大袈裟ではない。

無論、八雲はとうにいないから、戦時体制に巻き込まれるのはその著書である。

八雲の死後の刊行である日本論『日本──一つの解明』は『神国日本』と題され一九二七年に『小泉八雲全集』第八巻として戸川明三訳で訳出されたことは既に記した。題名変更の理由の説明はなく、八雲の記述の一部が偽書とされている文献を論拠としていることをアカデミックに指摘し、記述についての検証を控え目ながら語っている。

同書は一九三一年、全集の第二の予約とともに再版する。全集は一括予約の販売だった。更に学生版の予約配本があり一九三七年には第四回の予約の配本として都合、四回刊行されている。

だが、一九三八年に版元は同じ第一書房のまま『神国日本』は単体で刊行される。さらに一九四二年には『改訳版 神国日本』が単独で、やはり同じ版元から刊行される。

これらの刊行のタイミングを確認してみる。第二回予約分刊行の一九三一年はいわゆる満州事変の年、単著として刊行された一九三八年は日中戦争開戦の翌年、一九四二年は近衛新体制の発足を受け日米開戦の翌年の刊行だとわかる。

満州事変、日中戦争、太平洋戦争と一五年に渡って侵略と戦火が拡大していく期間を十五年戦争と呼ぶが、『神国日本』は少なくとも全集で三回、単著としては二度、この戦時下に刊行されているのである。全集としての刊行は読者の広がりによるのかもしれないが、しかし、単体での二つのバージョンの『神国日本』はやはり戦時体制の反映であることは確実である。

それは満州事変を境にタイトルに「神国日本」を含む書籍刊行が異常なまでに急増する事実にまず見てとれる。国会図書館デジタルのデータベースの範囲内だが、満州事変以前、つまり十五年戦争が始まる前は「神国日本」を書名に含む刊行物は八雲全集収録のもの以外は確認できない。対して十五年戦争の期間、すなわち一九三一年から一九四五年までは二八冊、内五冊が八雲『神国日本』であるが戦時下、これだけの「神国日本」と題された出版物が刊行された。こういう大波の中で八雲の『神国日本』も単著として二度刊行されたのである。

『神国日本』の単独刊行が戦時体制への呼応だというのは新たに付された訳者による「はしがき」で明らかだ。訳者は戸川秋骨、明三の筆名である。

そこでは全集版の典拠や翻訳にアカデミックであろうとする姿勢は消え八雲は「親日家」ではあるが同様にそう呼ばれる人と同列にされては困る、あらゆる事象から「日本の国民性」を深く思索したものであるとまず最大限に持ち上げられる。「親日」という今日では無批判で肯定される立ち位置に臆面もなく八雲を配すのだ。そしてこの「はしがき」がこう結ばれることに注意したい。

先生のこの一巻こそ、現時に於ける如何なる書物にも勝って、適切に且つ一読に値いするものと考えられる。今や戦時体制版に、この書の加えられるに至ったのは、先生に対し、また世間に対し、訳者のひそかに欣びとするところである。

(戸川秋骨「はしがき」、小泉八雲著『神国日本』第一書房、一九三八年)

「はしがき」は、この刊行が戦時体制への呼応であると明示しているのである。

では「戦時体制版」とは何か。同書の巻末、奥付頁の更に次には版元の長谷川巳之吉による「戦時体制版の宣言」が掲載されている。

今や史上未曽有の重大時機に際している私達は、国をあげて長期建設に邁進して居ります。而も戦後と雖もなお国力総動員を要し、所謂『常在戦場』の力が飽くまで必要であることは言うまでもなく、私が声を大にして本シリイズを戦時体制版と呼号するのも此の意味に外ならないのであります。我々は更らに前線銃後を打って一体に結び、これをもって事変中の用意修養に資し、戦後の準備を怠らず、日本人としての確乎たる脊骨と肚とを養って新日本文化の建設に資し、進んでは来るべき東洋文化ルネッサンスの分担者たるの実をあげたいと念じてやまない者であります。

(長谷川巳之吉「戦時体制版の宣言」、小泉八雲『神国日本』第一書房、一九三八年)

「国力総動員」「常在戦場」「前線銃後」といった文字列の示す政治的文脈の中にこの「戦時体制版」は配置されているとわかる。この「戦時体制版」シリーズには、パール・バック『大地』やアンドレ・ジイドの『ソヴェト紀行』といった著作が並ぶ。明治期の国粋主義者・杉浦重剛の著作と同じレーベルに入れることで、この先刊行が危うくなりそうなアメリカやソビエト関連の著作の刊行を継続しようとする思惑がうかがえる。八雲全集を幾度と刊行してきた同社にとっては『神国日本』という戦時体制にあわせた単著で八雲の延命を計った、とここまでは善意に解釈できるかもしれない。

しかし訳者に田部隆次が加わった『改訳版 神国日本』に至っては完全に翼賛体制仕様である。

新たに書き下された「解説」は八雲の来歴を詳細に記す。「親日家」ではもはや許されず、「英国軍曹を父とし、ギリシア人を母」とするが母への「同情」は「極東への同情」と「西欧への反感」となったと、いわば反米・反連合国的な立ち位置を与えられる。八雲は日本に帰化したとはいえ、元はイギリス国籍で、ならば英語で書かれた本など戦時下翻訳されるはずはないという思い込みがあるいはあるかもしれない。だが、戦時下においてプロパガンダ的価値があると判断されれば、ミッキーマウスの絵本やエイゼンシュタインのモンタージュ論さえ事実として刊行されていた。つまりそういうプロパガンダ的価値が八雲『神国日本』にも付与されたのだといえる。

そして、付与するのがこの「解説」の役割である。

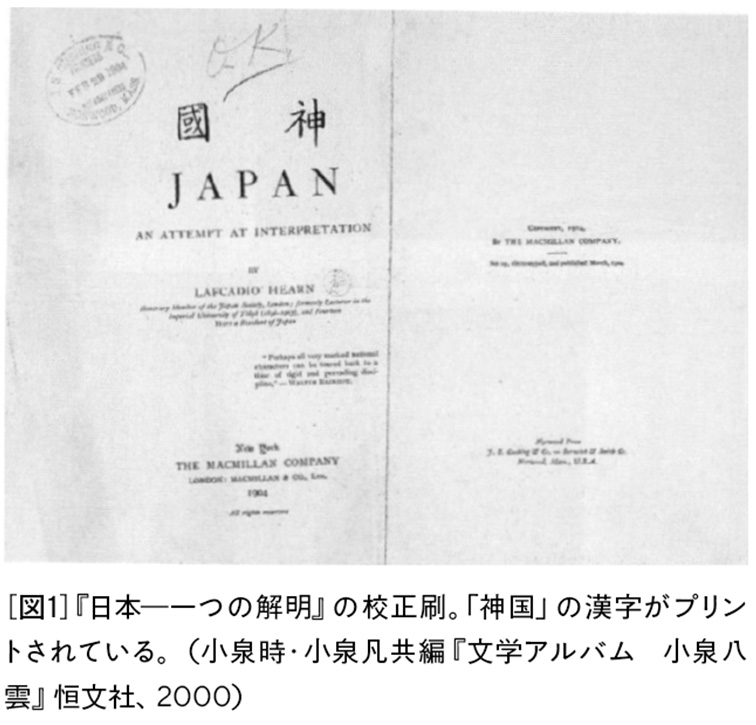

まず「解説」は『神国日本』が八雲の絶筆であることに加えて原著の奥付などに「JAPAN」の上に漢字で「神国」とある[図1]ことに言及、それは八雲の望んだ題名だと強調する。

その上で「解説」は同書の読み方を誘導していくものとなる。まず同書は「日本固有の宗教」について書かれているとし、八雲が来日当初から抱いてきた日本のアニミズム的な世界像をめぐるくだりをふまえつつ、こうバイアスをかける。

日本人は、目に見ゆる一切の森羅万象の背後に、超自然の神霊を考えて、山、川、湖、海、風、雷から井戸、かまどに到るまでそれを司どる神を想像した。日本人はこの日本の国土をつくった神々の子孫である、この神々は吾々の祖先である、この祖先の神霊に奉仕し、この祖先を崇拝することがその子孫たる吾々の最高のつとめであると考えて来た。一体吾々の所有するもの一切、我々の存在そのもの、凡てこれ祖先の賜物でなくて何であろう。(中略)神道では他の宗教のように地獄極楽を説かない。死者は肉体の死と共に超自然力を得て時間と空間を超越した目に見えない存在となるのである。

(田部隆次「解説」『改訳版 神国日本』第一書房、一九四二年)

アニミズム的な八百万神への言及だが、ローエルの書評ではその一つにすぎなかった「先祖」がここではこの神々全てが「祖先」だという読みに変わっている。しかもそれが同書のいう「日本に固有」の宗教ともなっている。つまり弟子の田部の手で八雲は日本人の「固有信仰」の語り手に転じてしまっているのだ。

* * *

※この続きは『八雲と屍体 ゾンビから固有信仰へ』をお読みください。

本書では、八雲が転生についてどのように考えていたのか、八雲によるロセッティ諭などをヒントに、より深堀して紹介しています。

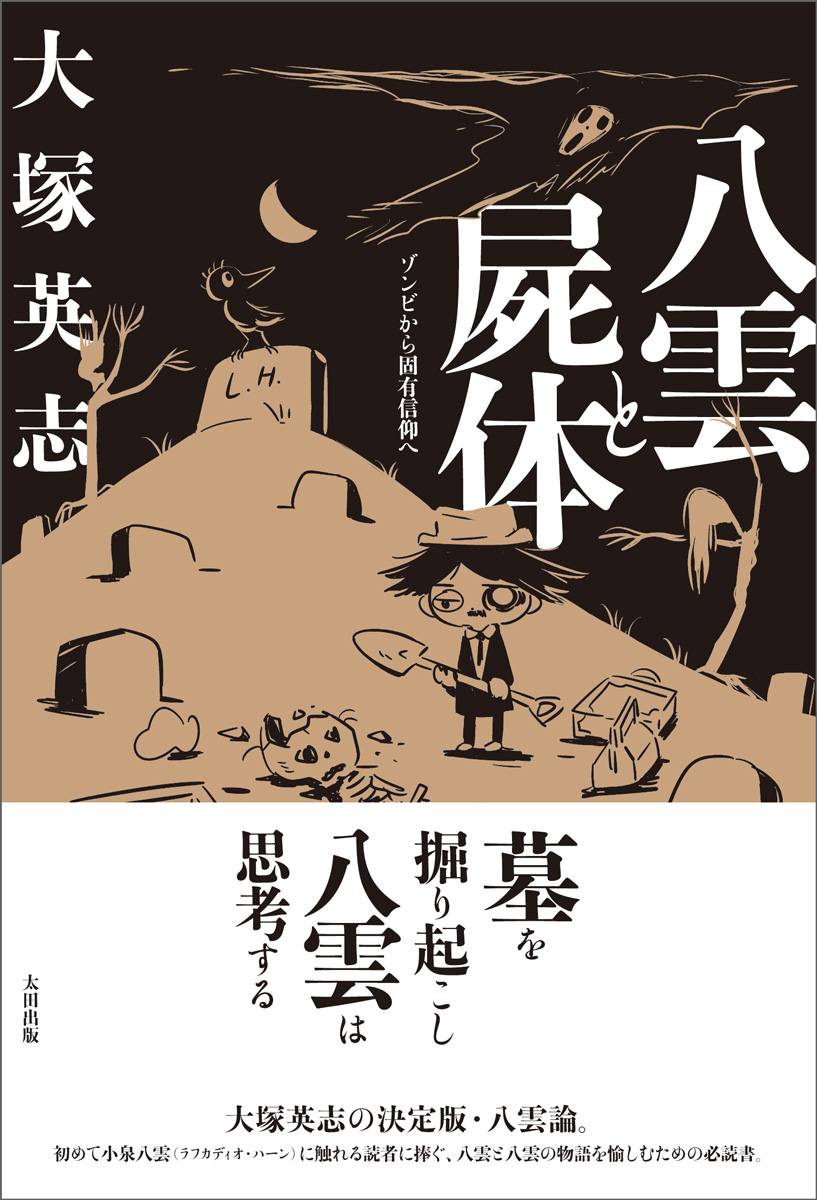

八雲と屍体 ゾンビから固有信仰へ

墓を掘り起こし八雲は思考する

八雲が記した数々の“死”と“屍”、「物語をねだる者」と「語り部」たち、レキシントンの古屋敷を舞台に語られた幽霊譚、ディオダティ荘の夜を彩る怪奇談義、前世の記憶を持つ少年・勝五郎の転生、火星に運河を見つけた男・パーシヴァル・ローウェルとの出会い…

小泉八雲を彩るエピソードはあまりに刺激的でファンタジーじみている。しかし、それらは果たして「真実」なのか──

大塚英志の決定版・八雲論。

初めて小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)に触れる読者に捧ぐ、八雲と八雲の物語を愉しむための必読書。

各書店・電子書店にて大好評発売中!

筆者について

おおつか・えいじ。国際日本文化研究センター教授。まんが原作者。

著書に『手塚治虫と戦時下メディア理論 文化工作・記録映画・機械芸術』(星海社、2018年)、『大政翼賛会のメディアミックス『翼賛一家』と参加するファシズム』(平凡社、2018年)、『大東亜共栄圏のクールジャパン「協働」する文化工作』(集英社新書、2022年)、『「暮し」のファシズム ――戦争は「新しい生活様式」の顔をしてやってきた』(筑摩選書、2021年)、『シン・論 おたくとアヴァンギャルド』(太田出版、2022年)、『木島日記 うつろ舟』『北神伝綺』『北神伝綺 妹の力』(いずれも星海社、2022年)など。

現在の研究テーマは戦時下のメディア理論と文化工作。