『日本エロ本全史』『日本AV全史』など、この国の近現代史の重要な裏面を追った著書を多く持つアダルトメディア研究家・安田理央による最新連載。前世紀最後のディケイド:90年代、それは以前の80年代とも、また以後到来した21世紀とも明らかに何かが異なる時代。その真っ只中で突如「飯島愛」という名と共に現れ、当時の人々から圧倒的な支持を得ながら、21世紀になってほどなく世を去ったひとりの女性がいた。そんな彼女と、彼女が生きた時代に何が起きていたのか。彼女の衝撃的な登場から30年以上を経た今、安田理央が丹念に辿っていきます。(毎月第1、3月曜日配信予定)

※本連載では過去文献からの引用箇所に一部、現在では不適切と思われる表現も含みますが、当時の状況を歴史的に記録・検証するという目的から、初出当時のまま掲載しています。

【お知らせ】

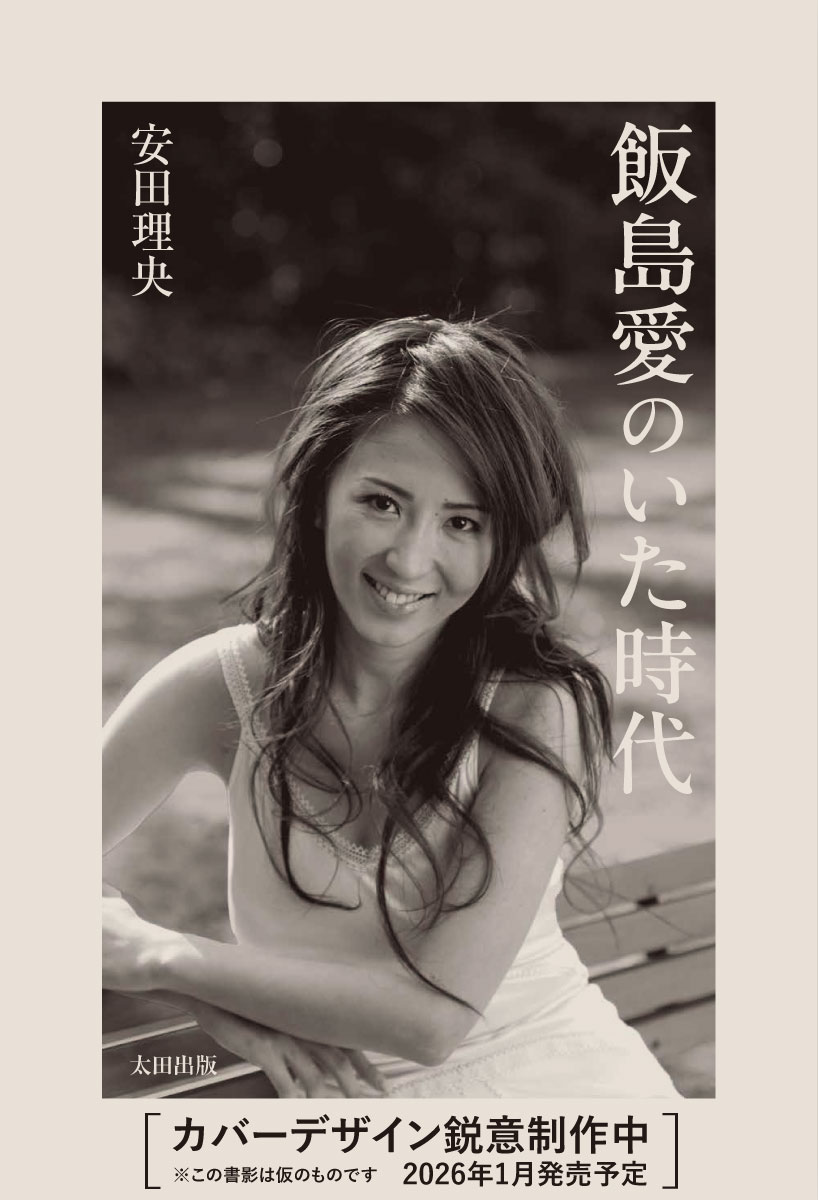

当連載を収録した書籍『飯島愛のいた時代』が待望の書籍化! 全国書店やAmazonなどの通販サイトで、2026年1月22日(木)より発売いたします。

飯島愛のいた時代 - 太田出版

90年代、それは20世紀の最後に居心地悪く挟まっている特異な時代。その真っ只中、「飯島愛」という名と共に突如現れ、瞬く間に人々から圧倒的な支持を得ながら、21世...安田理央著...

ここから先は会員限定コンテンツです。

ログイン、または無料の会員登録を行うと

記事の続きをお読みいただけます。