旅に出ると、生活リズムを保つことより、限りある旅程のなかで何をどれだけ食べられるかを優先してしまう。食というのは、旅の愉しみのひとつだ。いや、愉しみのひとつどころか、今やかなり大きな比重を占めている。10時6分発のつばさ133号に乗り、上野駅から横手に向かう。

何をおいしいと感じるかは、何を食べて生きてきたのか

上野駅のコンコースに立ち尽くす。明治16(1883)年に開業した上野駅は、東北本線や常磐線の起点であり、「北の玄関口」と呼ばれてきた。東京駅が起点となった今も、13番線から17番線には車止めがあり、ここが起点であり終点となっている。その車止めの近くに、石川啄木の歌碑があり、「ふるさとの 訛なつかし停車場の 人ごみの中に そを聴きにゆく」という短歌が刻まれている。かつて上野駅には、東北から上京した人たちの訛りが溢れていたのだろう。

上野駅のコンコースで立ち尽くしていたのは、そんな時代に思いを馳せていたからではなかった。これから新幹線で旅に出るのにあたって、どの駅弁を買い求めようかと頭を悩ませていたのだ。

駅弁屋が充実しているのは、なんといっても東京駅だ。東京駅には全国各地の駅弁を集めた「駅弁屋 祭」をはじめとして、膨大な数の駅弁が並んでいる。あまりにも選択肢が多いと、新幹線に乗車する前のわずかな時間で吟味するわけにもいかず、いつも崎陽軒のシウマイ弁当ばかり買っている。ただ、上野駅の駅弁屋はこぢんまりしているから、かえって悩ましい。

「人気」と書かれた牛すきと牛焼肉弁当。「季節限定」の、たけのこごはん弁当。「おすすめ」は東北復興弁当。昭和39(1964)年からのロングセーラー・チキン弁当は、ケチャップライスに鶏の唐揚げという組み合わせがシブくて、上野駅にはうってつけという感じがする。

この20年、全国各地で長く続いてきた弁当屋が廃業したという話を耳にすることが増えた。駅弁屋に並ぶ弁当も、JRの子会社が製造・販売する弁当の割合が増えている。JRの子会社が製造する弁当だって立派な駅弁なのだけれども、そこに弁当屋の駅弁が並んでいるのであれば、そちらを選びたくなる。あちらも、こちらもというわけにはいかなくて、どれかひとつを選ばなければならない。

ショーウィンドウを凝視して迷っているうちに、グループ客がやってきて、チキン弁当は売り切れてしまった。気になっているものが売り切れてしまう前に選ばなければと、大船軒のサンドウヰッチを買い求めた。

10時6分発のつばさ133号に乗り込んで、電車が動き出すのを待って弁当を広げる。ハムサンドが4切れと、チーズサンドが2切れ。弁当箱に説明書きがある。大船軒の創業者・富岡周蔵が明治政府の要人・黒田清隆にすすめられ、明治32(1899)年に考案したのが大船軒のサンドウィッチなのだそうだ。チーズサンドをひとくち頬張ると、なつかしいあじがした。小さい頃から大船軒のサンドウィッチを食べてきたわけでもないのに「なつかしい」と感じるのは、マーガリンがたっぷり使われているからだろう。昔ながらのこぶりなサンドウィッチには、高級なバターよりマーガリンが似合っている。そのあじは、給食のコッペパンにマーガリンを塗って食べた記憶を呼び起こす。何をおいしいと感じるかは、何を食べて生きてきたのかに尽きる気がする。

上野駅を出たつばさ133号は、大宮、宇都宮、郡山と停車する。ひとつ前の座席には、宇都宮から乗車してきた老夫婦が座っている。座席につくなりテーブルを出し、いそいそと駅弁を広げ、感想を言い合いながら頬張っている。朝食には遅く、昼には早い時間帯だが、せっかく新幹線で旅に出るなら駅弁を食べたいという気持ちはよくわかる。旅に出ると、生活リズムを保つことより、限りある旅程のなかで何をどれだけ食べられるかを優先してしまう。

食というのは、旅の愉しみのひとつだ。いや、愉しみのひとつどころか、今やかなり大きな比重を占めている。浅草に足を運ぶと、メディアで紹介された店には長蛇の列があり、テイクアウトグルメと一緒に写真を撮り、道端で頬張る観光客で溢れている。どの観光地を訪れても、同じような光景を目にする。

もちろん、昔から旅は食とともにあった。峠の茶屋に立ち寄り、その土地ならではの餅や団子に舌鼓を打つことはあったのだろう。ただ、庶民が泊まる木賃宿であれば、米を持参して炊飯するのが当たり前だったはずだから、ご当地グルメに舌鼓を打つという旅は、そんなに長い歴史があるわけでもないのではないか。

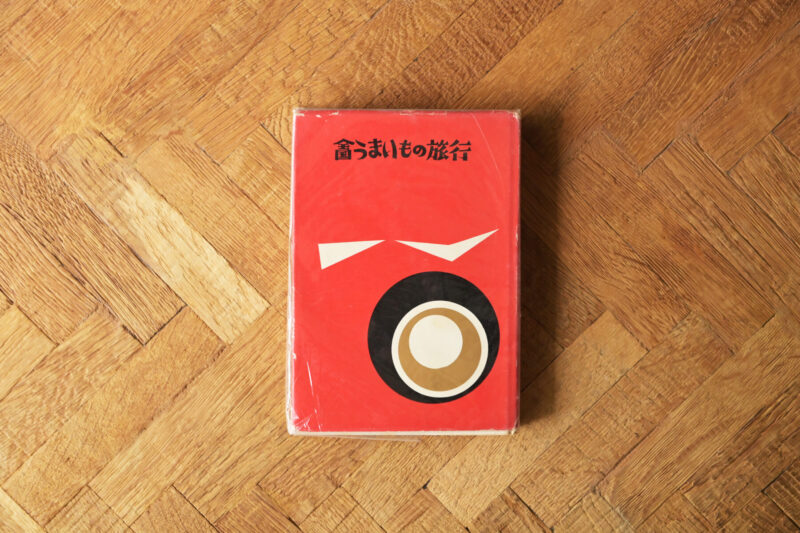

昭和31(1956)年に発行された『全国うまいもの旅行』(日本交通公社)という本がある。北海道から九州まで、北から南へと遊覧するように、各地の郷土料理が紹介されている。たとえば、秋田のページであれば、秋田の塩汁貝焼(しょっつるかやき)やきりたんぽ、はたはた料理が登場する。塩汁貝焼の説明に目を通すと、「東京には、この料理を看板にしている秋田料理の店もあり、秋田の銘酒『太平山』とともによく知られている」と書かれている。まだ新幹線もなければ高速道路もなかった時代には、遠くまで旅に出ることが今ほど普及していなかったのだろう。東京のページには、各地の郷土料理店も取り上げられている。

東京の人口は年々ふえる一方であるという。地方には、「死ぬまでに一度でいいから東京というところへいってみたい」と、東京へのあこがれをいだきながら、コツコツと働いている人がいるし、「東京へ出て一旗あげてみたい」と、ひそかなのぞみをたえずもちつづけている人も多い。(…)しかし、一度東京に出て来て、東京に住んでみれば、幼い日からなじんだふるさとの味をなつかしむ気持もしきりと起こる。東京にある郷土料理の店には、客もその土地出身の人がよく集まる。あるいはまた、旅行者として訪れた土地の珍しい味を忘れかねて、ときどきそこの料理を味わいにくるという客も多い。郷土の人は、東京で再認識した郷土の味を誇ろうとし、旅好きな人は、その土地の味が、僅かなふところぐあいでも楽しめるという手軽さに、こうした店が成り立つわけだ。

『全国うまいもの旅行』(日本交通公社)

保育社から刊行されていたカラーブックスのなかに、『東京の味』と題した一冊がある。演歌師であり、文筆家としても知られる添田知道が編者となり、東京の料理店を紹介したものだ。フランス料理が看板と書かれた「三笠会館」や、ビヤホールの「ミュンヘン」、北海道の郷土料理を提供する「ユック」といったお店も登場するけれど、大東京市が誕生する遥か昔に生まれた添田知道が選んだだけあって、寿司や天ぷら、うなぎにすき焼きにとんかつと、いかにも東京らしい料理を出す店が大半を占めている。昭和51(1976)年に同じ編者により新訂版が出版されたときには、長命寺桜もちの「山本屋」が巻頭に紹介されている。その紹介文が、「隅田川に沿って、高速道路ができたので、向島もずいぶん変わってしまった。第一、堤防が高くなって、散歩道から川が見えなくなってしまったのは悲しい」と書き出されているところにも、東京が様変わりしたことが滲んでいる。ほとんど時を同じくして、昭和52(1977)年にカラーブックスとして出版された桜井華子『東京の味Ⅲ』には、フレンチにイタリアン、中華にインド料理、ドイツ料理にロシア料理と、世界各国の料理が登場する。1980年代を迎える頃には、東京には世界各国の料理を提供する料理店が軒を連ね、東京は「食都」となりつつあった。それと連動するように、食をめぐる言説にも変化が生じてゆく。

B級グルメの誕生

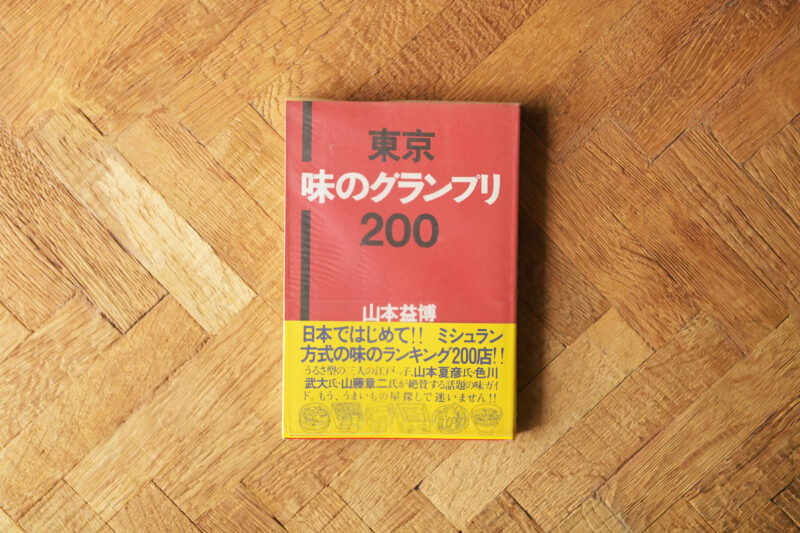

ひとつの地平を切り拓いたのは、昭和57(1982)年に出版された『東京・味のグランプリ200』(講談社)だろう。著者の山本益博は、落語の名人芸を論じる書き手として登場し、やがて批評の対象を食の名人芸に向けてゆく(著者略歴にも、「《芸》としての〈演芸〉と〈食〉に関する若手の第一人者」と記されている)。長年に渡ってフランス料理を紹介してきた活動が評価され、2001年にはフランス政府から農事功労勲章シュヴァリエを授与された人物だが、『東京・味のグランプリ200』で俎上にのせたのは、すし、そば、てんぷら、うなぎ、洋食、ラーメンといった東京ならではの料理だ。

巻頭に掲載された「東京・味の批評宣言」を読むと、「東京は世界の食都と呼ばれ、いまやさまざまな国々の料理がこの大都会のどこかで味わえ」るものの、「この東京を代表する味」として「六種の東京の料理を取り上げ、東京23区内にある二百店を徹底批評」したのだと、著者は論じている。本の帯に「日本で初めて!! ミシュラン方式の味のランキング200店!!」と銘打たれているように、この本の革新性は、三つ星から無印までの4段階で店のあじを批評した点にある。ちなみに無印は、「食べてみる甲斐のない味」であり、「どこかのガイドで取り上げられていながら、実際には現在その値打ちがほとんどない店」だ。

ではなぜ積極的にすすめない無印の店を掲載したのかといいますと、これらの店にいい加減な評価を与えているガイドブックを批判したかったからなのです。店に取材するのは悪くありませんが、店側の言い分を聞くだけで、食べる側の明確な視点がないのが多すぎるのです。料理人の出身や修行先を聞き、得意料理の名をならべるだけでは、ガイドとしては不備なのですが、この手のものがいままで大手を振ってまかり通りすぎていたのです。

山本益博『東京・味のグランプリ200』(講談社)

それまでの飲食店のガイドは、どんな料理人がいて、どんな料理を提供するのかと、飲食店を紹介するものが大半を占めていた。そこに山本益博は、あじそのものに対する批評を切り拓いた。それも、星で評価するというスタイルを持ち込んだ。食べログが普及し、誰もが料理を点数で評価するようになったことを考えると、今に至るまで影響を及ぼしているとも言える。

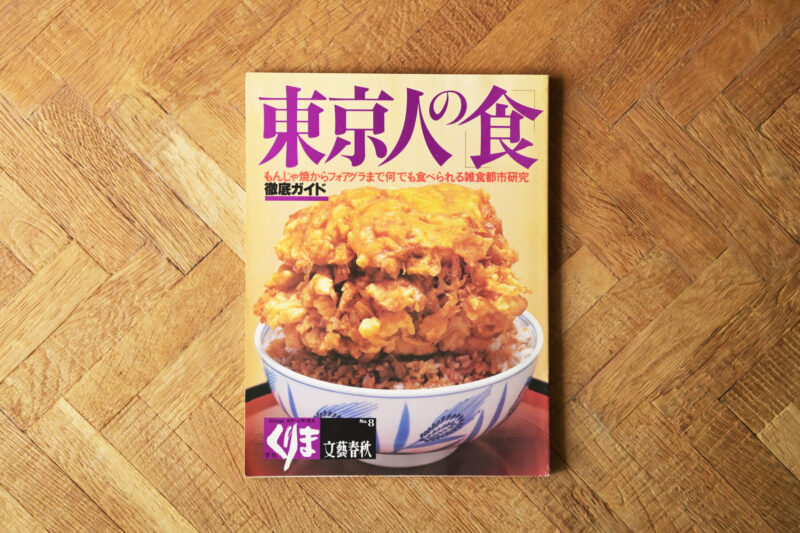

味の批評を追求した『東京・味のグランプリ200』が出版されたのとほぼ同時期、1980年に創刊された雑誌がある。文藝春秋の『くりま』だ。フランス語で「風土」や「気候」を意味するclimatがタイトルの由来で、半藤一利が創刊編集長を務めていた。創刊号の編集後記には、「編集後記には「アメリカには『ナショナル・ジオグラフィック』、ドイツには『ゲオ』という世界の自然と人間を主題にした見事な啓蒙雑誌がある。それらに範をとり世界人の目で日本を見直したい」と記されている。その言葉の通り、「世界の自然と人間を主題」にした特集が組まれていくのだが、わずか4号で編集長が交代している。1981年夏号から2代目編集長に就任した内藤厚が最初に組んだ特集は、「『食』——京都の誘惑」だった。これ以降、『くりま』はフードを掘り下げる雑誌となってゆくのだが1982年のはじめに刊行された8号は、「総特集 東京人の『食』」だ。

二十世紀初めに百三十万たらずだった人口が、いまや、千二百万にふくれあがってしまった東京。全国から移住してきた人達が、各出身地の「食」の伝統を守り、雑煮にしても、向う三軒両隣り、まったく違ったものを食べている東京。東京はまた、もんじゃ焼も鰻もフォワグラもベルーガ・キャビアも、クスクスも焼餅油条もチャージョも、つまり、ありとあらゆる世界の食べ物を胃袋に収めてしまうフシギな雑食都市だ。飲食店数は約十八万。六十七人に一軒の割合で食べ物屋がある。世界一の都の、猛烈な食欲とエネルギーを象徴する数字だ。

表紙に「もんじゃ焼きからフォアグラまで何でも食べられる雑食都市研究」という文字が掲げられているように、『くりま』にとって食を特集することは、その都市を研究することであり、一種の都市論であった。また、そのアプローチは博物学的でもあった。築地市場を研究したページでは、ホンマグロの断面図や、7種類の鮭の姿とその切り身とが、写真で紹介されている。あるいは、京都特集で錦市場を徹底取材した際には「全百四十五店大図鑑」が掲載され、錦市場に存在するすべての店の名前と店構えが実際の配置に沿うかたちで紙面に収められ、扱う商品や店の来歴が短く掲載され、「市場特有の混沌たる活気」が誌面に凝縮されている。

巻頭言にあるように、東京は「フシギな雑食都市」だ。江戸時代から続く伝統が根付いていた都市に、文明開花とともに西洋料理が流入してきた。下町は関東大震災と東京空襲で壊滅的な被害を受ける一方で、大正から昭和初期には海外からモダンな文化が輸入され、戦後はGHQとともにアメリカの食文化がやってきた。高度成長期には地方から若者が流れ込んで、各地の郷土料理店が増えていく。『くりま』が創刊された時代には、世界各地の料理店も増えつつあった。このように、ひとくちに「東京の食」と言っても、そこには幾重にも地層がある。

『くりま』の「東京人の『食』」特集がユニークなのは、対象に選ばれたフィールドだ。「東京のフランス料理を食べてみたら」や「高級料理店の酒肴」といったエッセイも掲載されているものの、誌面に並ぶのはラーメン、惣菜、居酒屋、天丼、下町で売っている江戸の菓子、駄菓子、グリコのおまけといったラインナップだ。こうした『くりま』の特集は、80年代後半に刊行された文春文庫ビジュアル版の「B級グルメ」シリーズに継承されてゆく。最初に出版されたのは、『スーパーガイド東京B級グルメ』であり、『くりま』の記事が一部再録されてもいる。これを皮切りに、『東京・横浜B級グルメの冒険』、『セイシュンのB級グルメ』、『B級グルメの基礎知識』と、「B級グルメ」シリーズが刊行されてゆくのだが、俎上にあげられたのは主に東京のあじだった(『B級グルメが見た台湾』と『B級グルメが見た韓国』も1989年に刊行されてはいるけれど、「B級グルメ」シリーズ14冊のうち、東京をテーマにしたものは実に10冊と圧倒的だ)。

『くりま』の時代から、内藤厚は「里見真三」の筆名を用いて、原稿を書いている。興味深いのは、山本益博とはまったく対照的と言えるほど、味に対する批評がほとんど登場しないことだ。里見真三名義での著書に、『すきやばし次郎 旬を握る』や『あらきそばの真髄』、『いい街すし紀行』などがあるが、味そのものを論じるより、職人の仕事ぶりが書き綴られており。ある記事では、「そんなに旨いものにこだわらなくても、いいじゃないか」とまで書いている。また、『オール讀物』に掲載された鼎談では、うまいうなぎを選別して提供する「野田岩」が話題にのぼると、こんなことを語っていた。

里見 だから髙橋さんが野田岩に入れ込む理由を私なりに解釈すると、やはり野田岩に代表される職人というのは、職人としての意地とか意気込みみたいなものがお重の中に入っていて、客はその心意気を食うわけだ。スーパーの「蒲焼でありさえすりゃあいいんだろ」というような非常にザッハリヒカイトなうなぎとは全然違う。しかし、悲しいことに、悲しい星の下に生まれた悲しい年回りのせいなのか、私には、どれがほんとにうまいうなぎなのか、何がうまいトリ肉なのかって峻別できないままに、なんか人生終わりそうな気がするよね。

髙橋 そんなこたあないだろう(笑)。

里見 吉行淳之介さんが書いたものなんか見ると、たとえばマージャンかなんかやって親子どんぶりのトリ肉がドブ臭いとか、匂いに触れられてますよね。ところが私は匂いとは何なのかということを幼時体験で学習したこともないし、第一、そんないい匂いのするものなんて食ったことがありませんからね。だから、いっそ私も「鉄人」からいろいろ教わるとか(笑)。

重金 僕らの若かった時代というのは、要するに食べ物にありつけるかありつけないかということであって、うまいまずいじゃなかったからね。

髙橋治・重金敦之・里見真三「『にわかグルメブーム』を嗤う」『オール讀物』1998年10月号

この鼎談で里見真三は、「まずいからうまいという、いわゆるマズウマという虚実皮膜の極致みたいなもの」があるとした上で、「私は恋文横丁という、渋谷のきたない横丁のパイカルで育った世代ですが、そこにあった『珉珉』の餃子が忘れられない」と語っている。里見真三は昭和12(1937)年、東京・世田谷生まれだ。8歳で終戦を迎えた世代には、戦後の闇市の記憶もあるし、「僕らはひもじいという言葉を知っていて次のご飯があるのかないのかの危機感があった世代」だと自身で語っている。そうした世代のひとりとして、生活の中に存在する日常的な食を活字化しようという意識が、「B級グルメ」というテーマを引き寄せたのだろう。