那覇市・第一牧志公設市場の向かいで「市場の古本屋ウララ」を営む宇田智子さん。著書『市場界隈 那覇市第一牧志公設市場の人々』を持つ橋本倫史さん。それぞれ出身地は違えども、宇田さんは沖縄に住まい商売をし、橋本さんは沖縄に頻繁に通い沖縄について書き続けています。それぞれの新刊『観光地ぶらり』、『すこし広くなった 「那覇の市場で古本屋」それから』が発売されたことを機に、対談は2024年6月30日にジュンク堂書店那覇店と、7月2日に那覇市松尾のコーヒーハウスぽえむで行われました。

せっかくこの喫茶店で隣に座るからにはちょっと話を聞かせてもらいたいな

宇田智子(以下、宇田) 橋本さんはこれまで、どこかひとつの場所を取材して、その土地の歴史が浮かび上がってくるような本を書かれてきたと思います。今回の『観光地ぶらり』は、昭和から平成、令和の観光の移り変わりを確かめるために、全国各地の観光地をめぐって書かれた本ですけど、これが6冊目の本ですよね。

宇田智子(うだ・ともこ)1980年神奈川県生まれ。2002年ジュンク堂書店入社、人文書担当。2009年那覇店開店に伴い異動。2011年那覇市・第一牧志公設市場の向かいに「市場の古本屋ウララ」を開店。 著書に『那覇の市場で古本屋 ひょっこり始めた<ウララ>の日々』(ボーダーインク)、『市場のことば、本の声』(晶文社)、『増補 本屋になりたい この島の本を売る』(ちくま文庫)、『すこし広くなった 「那覇の市場で古本屋」それから』(ボーダーインク)がある。 2014年第7回「(池田晶子記念)わたくし、つまりNobody賞」受賞。

橋本倫史(以下、橋本) そうですね。6冊目になりました。

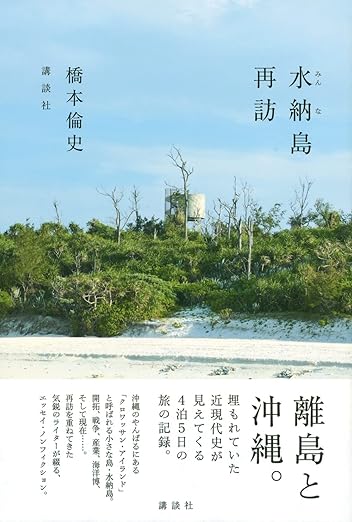

橋本倫史(はしもと・ともふみ)1982年広島県東広島市生まれ。物書き。著書に『ドライブイン探訪』(ちくま文庫)、『市場界隈 那覇市第一牧志公設市場の人々』、『東京の古本屋』、『そして市場は続く』(以上、本の雑誌社)、『水納島再訪』(講談社)、『観光地ぶらり』(太田出版)がある。

宇田 それで、今回の本は初めてのハードカバーで、私の店でも仕入れたんですけど、すごく立派な本で、つい笑ってしまうほどすごいなと思ったんです。「ぶらり」と言いつつ内容も重厚で、明治時代に観光事業が始まったところに遡って、それぞれの観光地がどんなふうにここまできたのかを辿っていく。でも、評論とか歴史書ではなくて、橋本さんが温泉に入って感じたことだったり、電動アシスト自転車の充電が切れそうで焦ったり、紀行エッセイふうのところもあって。あとはやっぱり、その土地で商売している人や、そこで偶然出会った人の話をたくさん書かれていて、読んでいるとそこに行ってみたくなるような本だなと思いました。

橋本 ありがとうございます。

宇田 全部で10章あって、1章につきひとつの観光地に出かけてますよね。本のなかでは、たとえばひとつの土地に3泊4日で出かけていって、その1回の滞在だけで書いたように読めるんですけど、本当はどうだったんだろうと思ってしまったんです。というのも、これまでの橋本さんの取材って、ひとつのお店に何回も通って、しつこさで落とすスタイルだったと思うんです。今回の本は、さらっと行って書いたように見えますけど、実は何回も通って書かれたのかなと想像したんです。

橋本 おっしゃる通り、これまでは何度も通って原稿を書くことが多かったんですけど、今回は基本的に1回だけでした。例外的に、竹富島と摩耶山に関しては何度も行ったことがあって、面識がある方に取材したんですけど。事前に手紙を送っておいて、「この時期に出かける予定がありまして、ご都合の良いタイミングがあればお話を伺えませんか」とお願いしておいた方もいますけど、旅の途中で偶然出会った人に話を聞かせてもらったところも多いですね。

宇田 すごいですね。いきなり訪ねて行って、こんなに話が聞けるのかなと思ったんですけど、そんなことができるんですね。

橋本 僕自身、普段の生活だと、滅多に人に話しかけないんですけどね。たとえば羅臼の喫茶店に入ったとき、「ちょうどもうひとりお客さんがいるんだけど、その人は今買い物に行っちゃって、その人が帰ってきたら一緒に淹れるから、ちょっと待っててくれる?」と言われたんですね。その時点ではまだ、どんな人かもわからないけど、せっかくこの喫茶店で隣に座るからには、ちょっと話を聞かせてもらいたいなと思うわけです。そうすると、どんな態度で待っていて、どんなふうに声をかけたら話を聞かせてもらえるだろうかって、そんなことばかり考えながら、その人が帰ってくるのを待つことになるんですよね。

宇田 やっぱり、かなり演技をしているわけですね。

橋本 そうですね。「演技」と言いきってしまうと、相手を騙しているかのように思われそうですけど、日常生活でも演技をしているといえば演技をしているわけですからね。

人はストーリーを思い描いてしまうけど勝手にストーリーにしてはいけない

宇田 この本を読んで感じたことは色々あるんですけど、そのひとつは、観光っていうのは観光客のためだけにあるわけじゃなくて、まずは地元の人のためにあるんだっていうことで。観光客が来ることで、そこで暮らしている人たちが、自分が住んでる場所の価値を再発見したり、歴史を学び直すきっかけになったりしていて。それを感じたのは、横手の章だったんです。最初は橋本さんも、B-1グランプリはご当地グルメを全国に売り出すためのイベントだと勘違いしていた、と書かれてますよね。でも、地元の人に話を聞いたら、「観光客に来てもらうことも大事だけど、やきそばを通じて、地元に誇りを持つことなんだ」と。今回の取材を通じて、橋本さん自身の観光地観も変わって行ったのかな、と。

橋本 そうですね。僕自身も地方出身なので、あえて「地方」という言葉を使いますけど、観光というのは、従来の産業だけでは立ち行かなくなってきた地方の町が、最後の希望を託す産業という側面もあると思うんです。ただ、それは単に、町を全国に向けて売り出してお金を稼ぐってだけのことじゃないんだなと、横手の取材を通じて感じました。

観光というテーマについては、この6年くらい沖縄に通っているなかで考えた部分も大きいんです。たとえば牧志公設市場の近くには、ポーク玉子おにぎりを出すお店があって、観光客が行列を作ってますよね。そのポーク玉子おにぎりも、値段設定が高めなこともあって、最初は「観光客向けのメニューだろう」と思っていたんですけど、『水納島再訪』の取材をしていたときに、「自分なんかが小さい頃だと、普段は芋しか食べられなかったから、遠足の日に親がポーク玉子をお弁当に入れてくれたのが嬉しかった」という話を聞くと、その料理の向こうに土地の歴史が見えてくる。もちろん観光客向けに創出された料理もあるとは思うんですけど、観光地で目を凝らせば、土地の歴史が見えてくるなと改めて気づかされたんですよね。

宇田 私が特に考えさせられたのは、この本の最後の3章だったんです。そこでは「ストーリー」という言葉がひとつのキーワードになっていて、「観光にはストーリーが必要だ」と。五島列島の章に、久賀島で潜伏キリシタンの子孫として生まれた小島さんという方が出てきて、「自分は小さい頃から教会に通ってきたけど、若い頃は歴史のことはよく知らなかった」という話をされていますよね。「教会が注目を浴びて、観光客が島にやってきたときに、質問に答えられないのが悔しくて、昔のことを色々勉強して、ようやくひとつのストーリーとして繋がった話ができるようになった」と。

橋本 久賀島も含めて、「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」が世界遺産に登録されたことで、島に観光客がやってくるようになったんですよね。

宇田 私は「長崎にはキリスト教の世界遺産がある」というぼんやりとした認識しかなかったんですけど、この本を読んで初めて、潜伏キリシタンの関連遺産なんだと知りました。それが世界遺産に登録された経緯も、最初は古くからある教会群ということで申請していたんだけど、諮問機関から「禁教期に焦点を当てるべきだ」と提案されて、ストーリーを練り直したと書かれてますよね。

橋本 結局のところ、世界遺産を認定するのは西洋の視点になるので、ただ単に昔ながらの教会がたくさんあるというだけでは、世界遺産に値しないという判断になるわけですよね。ただ、禁教の時代を耐え抜いたというストーリーが加わると、そこに大きな価値が見出されて、世界遺産として多くの観光客が訪れる場所になってゆく。ただ、そうやってひとつのストーリーが紡がれると、そのストーリーに土地がならされてしまって、その土地を訪れる観光客は、「ここは潜伏キリシタンの島だ」とだけ認識して、それ以外の部分は見落としてしまう。そういうことは、五島列島をめぐりながら考えさせられましたね。

宇田 さっきの小島さん自身も、橋本さんから質問を投げかけられて、潜伏キリシタンの時代のことを想像する場面がありますよね。「拷問を受けても信仰を貫くということは、私にとっても、ちょっと考えつかないことです」と。同じ地域に生まれ育って、自分も同じ信仰を抱いていたとしても、昔の人の気持ちは想像もつかないとはっきりおっしゃっていますよね。

橋本 あの言葉は印象的でした。

宇田 その五島列島の章に続くのが広島の章で、そこで橋本さんは原爆資料館に足を運んで、戦争の時代に生きていた人たちのことを想像しようとするんだけど、「自分に引き付けて考えるというのでは、わからなくなってしまうことがある」と書かれていて。人はどうしてもストーリーを思い描いてしまうけど、勝手にストーリーにしてはいけないんじゃないか、と。この五島列島と広島の章は、他の章とまた違った視点から書かれている気がしたんですけど、橋本さんにとってもこの2章は特別な思い入れがあるんですか?

橋本 思い入れではないかもしれないですけど――いや、思い入れは確実にあるんだと思います。広島の章に関しては特に、生まれ育った土地の話ですし、最後の章も小学生の頃に家族旅行で出かけた思い出の土地を巡っているので。それとは別に、宇田さんが今お話ししてくださった「ストーリー」、あるいは「物語」ということについて考えたという点で、最後の3章はたしかにモードが違っていると思います。自分が生まれ育った土地ですら、自分がまだ生まれる前の時間が膨大にあるし、知らないことがたくさんある。ましてや生まれ育った場所でもなければ、自分が普段住んでいるわけでもない場所に観光に出掛けて行って、どうやってその土地に対して想像をめぐらせることができるんだろうかってことを、じっくり考えてみたかったんです。だから、広島の章に限っては、今この時代に生きている人の声はほとんど拾わなかったんです。僕の仕事は、どこかの土地に出かけて行って、そこに暮らしている誰かの声に耳を傾けることだと思っているんですけど、その章に限っては、今はもういなくなった人たちのことをどうすれば想像することができるかってことを考えたかったんです。

宇田 橋本さんが広島について長く書いたのは、今回が初めてですか。

橋本 基本的に自分のことは書かないので、初めてだと思います。

宇田 今回の本もそうですけど、橋本さんはいつもプロフィールに「東広島市生まれ」と書かれてますよね。前にそのことを訊ねたら、「単に『広島生まれ』と書いたら、ほとんどの人が広島市内をイメージするけど、それは自分の育った場所とは違うから」と言ってましたよね。今回の本も、地元である広島のことを書いているんだけど、すごく距離を感じさせますよね。自分の生まれ育った町のこともよく知らなくて、そこにも戦争の影が及んでいたことも、そこにかつて競馬場があったことも、今回初めて知った、と。他の土地では観光客に徹しているのに対して、広島の章だと「自分が住んでいた頃だと、広島駅の面影はこんなだった」ということも書かれていますけど、広島について書いてみてどうでしたか。

橋本 なんでしょうね。たぶん、僕が今も広島に暮らし続けていたとしたら、こんなふうには書けなかった気がします。今はもう、実家に暮らしていた頃より、東京で暮らしている期間のほうが長くなっているから、他の土地ともある程度フラットになってる部分があるんですよね。ただ、フラットに今の広島を眺めているつもりでも、自分の記憶がよみがえってくる瞬間がある。あるいは、自分はそこに生まれ育って、戦争の時代を体験したはずの祖母と接しながら育ってきたはずなのに、「広島」と「戦争」という言葉が並ぶと、原爆が投下された日の「物語」にすべてが集約されてしまう。その物語の外側にある何かに、どうすれば手を伸ばせるんだろうかってことを考えながら書いていた気がします。