その「一言」を書かなきゃいけない

橋本 ストーリー、物語ということに関して言うと、宇田さんの新刊『すこし広くなった 「那覇の市場で古本屋」それから』(2024年、ボーダーインク)のなかに、「市場の魔術師」という文章があります。そこで宇田さんは、人に勧められて『新橋パラダイス』(村岡俊也=著、2020年、文藝春秋)という本を読んだことについて書かれてますよね。

宇田 人に勧められてというか、橋本さんに渡されて読んだんですよ。

橋本 その『新橋パラダイス』というのは、東京は新橋にある「新橋駅前ビル」と「ニュー新橋ビル」という古いビルを取材した本なんですけど、それを読み終えた宇田さんは、「終わりの行にたどりついたとき、あとひとこと、と思った」と書かれていて。「職種も経歴もばらばらな人たちを結びつけるものが最後に欲しい。ここまでの語りがすとんとまとまる、魔法のような言葉が。ルポルタージュに求めるものではないと思いながらも、欲しい」と。

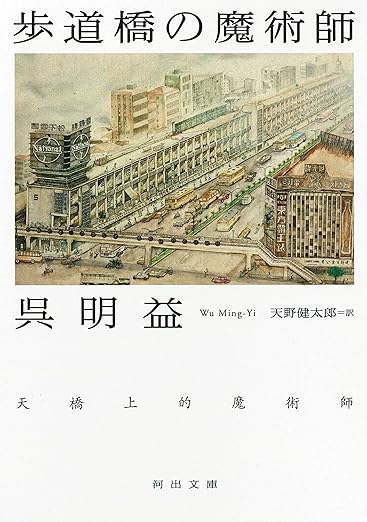

宇田 その文章を書いた頃は、どうすればこのマチグヮーのことを書き表すことができるんだろうかって考えていた時期だったんです。あの場所にはいろんな面があって、建物について書くこともできるし、そこで働いている人のことを書くこともできる。いろんな切り口が、あそこにぎゅうっとまとまっている――その複雑な構造を書き表せないかって、あのとき考えていたんです。『新橋パラダイス』を読むと、ニュー新橋ビルは水上店舗(「市場の古本屋ウララ」も入居している、1964年に竣工した建物)と似ているところがあるし、本に出てくるお店の人たちも、その人にしか話せない言葉を話していて面白かったんですけど、最後にもう一言、「この場所はこんなところだ」という言葉が読みたかったと思ったんです。そんな一言、言えるわけないと思いますし、適当に言われたら「そんなんじゃないだろう」と思ってしまう気がするんですけど。そんなことを考えていた頃に『歩道橋の魔術師』(呉明益=著、天野健太郎=翻訳、2015年、白水社)という小説を読んで、フィクションだったらその一言が言えるのかもしれないと思ったんです。

橋本 ノンフィクションのなかで、その一言が書けるのかどうか、書くべきなのかどうか、難しいところですね。最初に那覇の市場を取材して『市場界隈』を書いた頃だと、そういう一言を書かないようにしてたんです。その頃は「ノンフィクション作家」という言葉に対する違和感が今以上に強かったので、ある土地を取材して言葉にするときに、作品に仕立て上げるべきではない、と思っていたんです。ただ、あれから何冊か本を書いているうちに、宇田さんの言う「一言」がないことには、読んだ人の印象が「いろんな断片を読んだ」というところで終わってしまって、言葉が届ききってない気がするようになって。だから今、取材に向けてコザに通っているなかでも、その「一言」を書かなきゃいけない気がしていて、何が書けるだろうかとぐるぐる考えているんですけど。

宇田 本を出すにつれて、橋本さんは自分の言葉が増えてきてますよね。それこそ『ドライブイン探訪』(2019年、筑摩書房)のときは、自分の感慨はほとんど書かないようにされてましたけど、『水納島再訪』(2022年、講談社)や『そして市場は続く 那覇の小さな街をたずねて』(2023年、本の雑誌社)になると、自分がその場所で考えたことや感じたことも書かれていて。

橋本 『観光地ぶらり』もそうだったんですけど、それを書かないと、ひとつのまとまりにならないんじゃないかという気がしたんですよね。宇田さんの中にも、なにか一言がないといけないんじゃないかって気持ちが――。

宇田 常にあるんですよ。だから、どうやって終わったらいいのか、毎回わからなくて。皆はどうやって終わってるんだろうって、最後のところばかり読み返したりするんですけど。私は明確なメッセージを伝えたくて文章を書いてるわけではないんですけど、前よりは言いたいことが増えてきたなとは思っているんです。でも、それを言葉にしてしまうと、言い過ぎな気もして。「市場の魔術師」という文章を書いたときは、もう少しストーリーが欲しいと思っていたんですけど、今はそこまでそういうことを思ってなくて、今起きていることをどうやって伝えればいいのかってことを考えています。

橋本 文章をどう閉じるかは、いつも悩ましいんですよね。そこは音楽のライブや演劇に触れることからの影響が大きくて。自分が書いた文章を通じて、読んだ人にどれだけ余韻を残せるだろうかってことはいつも考えている気がします。

今の時代には誰もが観光客としてしか生きられない

宇田 「ストーリー」と同じように、「テーマパーク」というのもこの本のキーワードになっていて、観光地がテーマパークのように捉えられることで、住んでいる人と観光客のギャップが出てくる、と。それで言うと、ここに住んでいる私も、この場所をテーマパークだと思っているんじゃないかという気持ちがあって。私は那覇に住んでいるけど、どこかよそ者で、ちゃんとそこに根付いている感じがしない、というか。テーマパークとは少しずれるかもしれませんけど、土地と人間の関係が変わったと書かれてますよね。

橋本 最後の章で、その話を書いたんですよね。

宇田 登別温泉について書かれているところで、昭和の小説のなかで3人の男女が民謡を歌っている場面を引用されたあとに、「自分が口ずさむのは土地に根ざした民謡ではなく、メディアを通じて耳にした歌ばかりだ」と書かれていて。わたしという存在は、すっかり土地から浮遊して漂っている、と。そうだとしたら、自分がこの土地にしっかり根付いて暮らしているんだって実感を持つことは難しくなっているような気がして。

橋本 それはきっと、この150年くらいのあいだに、どんどん浮遊していったんだと思うんですよね。観光が普及していく過程って、土地に根ざした生活から、人が解き放たれていく過程だったんだと思うんです。昔は土地に根ざした暮らしに鎖で繋がれていたから、観光に出かけることなんてできなかったけど、そこから自由になったことで、好きなときに観光に出かけられるようになっていく。その流れは、この数十年のあいだに急速に進んだ気もします。たとえば、僕の母親は昭和26年生まれですけど、小さい頃はほとんど観光に出かけることなんてなかったと言っていたんです。うちの母親は、正月になると小さな鏡餅をいくつも作って、水道のそばにも飾るし、火を使う場所にも飾るし、「水の神様に休んでもらわんと」と言って、なるべく水道も使わず過ごしていて。たぶんきっと、僕が生まれた土地ではずっとそんな習慣が続いてきて、それが母親にも身についた信仰として引き継がれていたわけです。

宇田 でも、橋本さんにはもう、身についた信仰は引き継がれていない、と。

橋本 沖縄の場合、今も土地に根ざした習慣が強く残ってる地域だとは思うんですけど、その習慣もゆるやかに変化している。たとえば、行事ごとに必要な料理というのも、昔は地域のなかで皆が総出で作っていた時代があって、その頃だと「この人は天ぷらを作るのが上手だから、天ぷらはこの人に任せよう」となっていたわけですよね。今でも行事の際に天ぷらもお供えする習慣は引き継がれているけれど、それはもう、地域の皆で準備するものではなくて、お店で買うものに変わってきている。それを「伝統が薄れている」とみなすとネガティブなことになるけれど、習慣から解き放たれることで、個人個人が自由に過ごす時間を持てるようになる。もちろん、そんな時代にあっても、「自分は伝統を引き継ぐんだ」という意志を持つことはできると思うんです。ただ、それは伝統や習慣が自然と引き継がれてきた頃とは別の話で、自分の意志に基づいて選びとるわけですよね。それはもう、観光客が旅先で出会った伝統文化に惚れ込んで、その文化を学ぶこととほとんど違いがないと思うんです。だからもう、今の時代には誰もが観光客としてしか生きられないということをプロローグに書いて――その言葉が宇田さんにショックを与えてしまったという。

宇田 そうですね。分厚い本だということもあって、プロローグを読んで置いたままになっている時間があったんですけど、そのあいだはプロローグのことをずっと考えていたんです。そこで橋本さんは、もしも自分が新宿の思い出横丁に惚れ込んで、そのすぐ近くに引っ越して、毎日そこに通ったとしても、ある種の観光客であることはまぬがれないんじゃないか、と書かれていて。これはまさに、私のことだな、と。

橋本 神奈川に生まれ育って、沖縄に移り住んで、今はそこで自分の店を構えていたとしても、観光客であることはまぬがれられないんじゃないか、と。

宇田 はい。私は今、那覇のマチグヮーでお店をやっていて、毎日そこで店を開けているにもかかわらず、自分はいまだに観光客だと思っていることに気づかされたんです。これまで私は、それは自分のせいだと思っていたんです。なにか落ち度があるから、観光客のようにしかいられないんじゃないか、って。でも、橋本さんもこう言ってるんだから、それは仕方ないことなんだと開き直れたところもありました。それと同時に、観光に出かけてる場合じゃないなとも思ったんです。まずは自分の住んでいる場所のことを知らないと、どこへ行っても観光客のままだし、ひとつのストーリーしか知らないままなんだな、と。