宇宙機の制御工学を専門としながら、JAXAのはやぶさ2・OKEANOS・トランスフォーマーなどのさまざまな宇宙開発プロジェクトに携わる、宇宙工学研究者・久保勇貴による新感覚な宇宙連載! 久保さんはコロナ禍以降、なんと在宅研究をしながら一人暮らし用のワンルームから宇宙開発プロジェクトに参加しているそうで……!? 地べたと宇宙をダイナミックかつロマンティックに飛び回る、新時代の宇宙エッセイをお楽しみください。

自分には才能がないと静かに泣いた日、父ちゃんと一緒にお風呂に入っていた。ある人の記憶。小学四年生、僕にはライバルがいた。僕が入っていた少年野球チームの同期だった。シーくんと呼んでいた。シーくんは僕よりもずっと体格が大きくて、僕よりも後に野球チームに入ったのに僕よりもずっと球が速くて、パワーがあった。はじめの頃は、野球を少し早く始めた僕の方が上手かったのに、すぐにシーくんは僕を追い抜いて上手くなっていった。周りの大人たちもすぐにそのことを認めていった。シーくんの方が、試合での出番が多くなった。シーくんの方が、たくさんヒットを打った。僕が任されていたポジションをシーくんが任されるようになった。それらの事実を、僕は静かに了解し始めていた。そうしてお風呂で泣いていた。父ちゃんは湯船につかりながら、僕が泣いているのを静かに見守っていた。日曜日の練習試合の後の夕方、とぷとぷと水の音だけが響いていた。静かだった。湯船のお湯は、重力に従って静かに浴槽に収まっていた。そのすぐ後に、うちの家族は地球を出た。だから、それが最後の静かな世界の記憶だった。

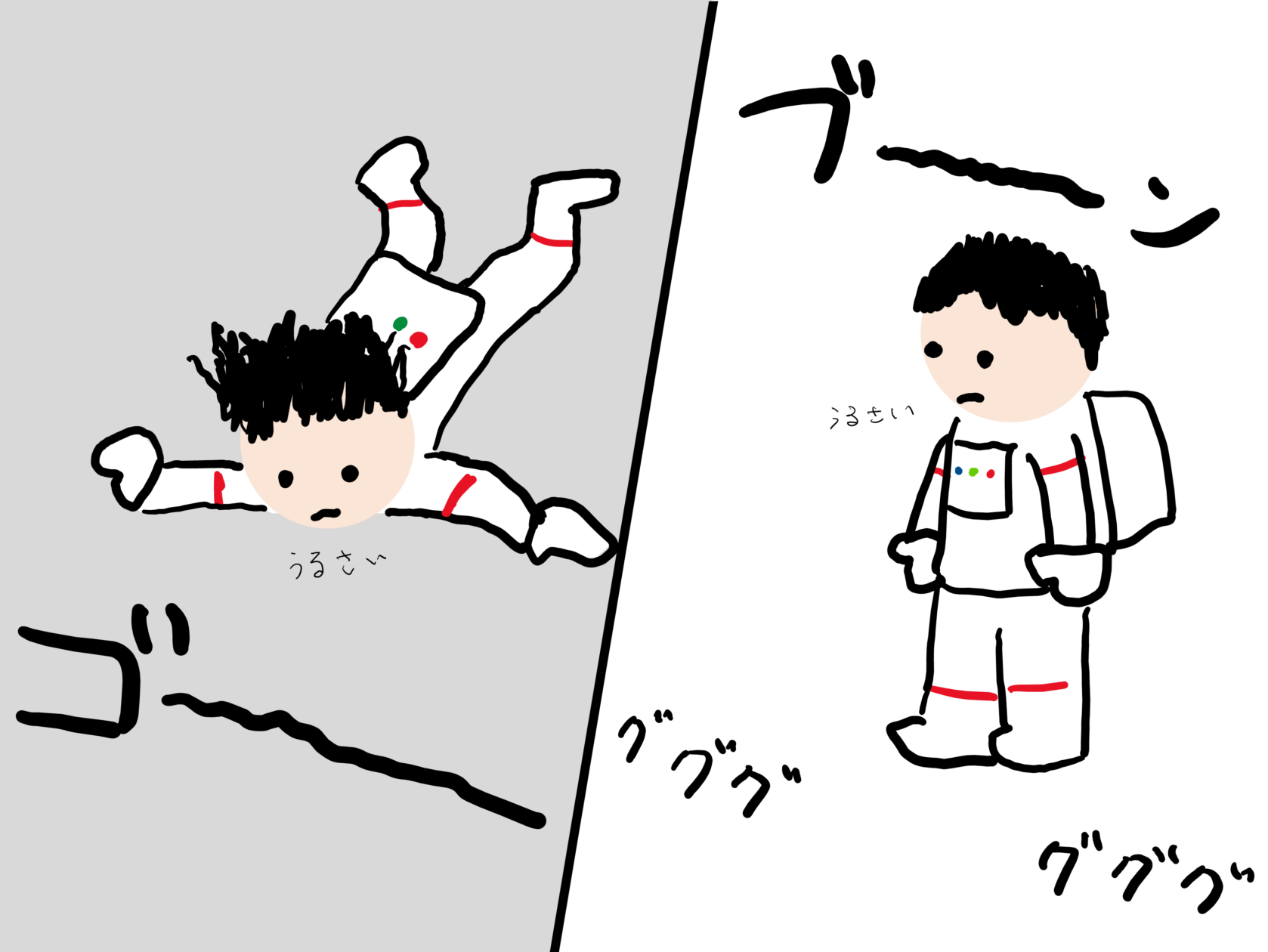

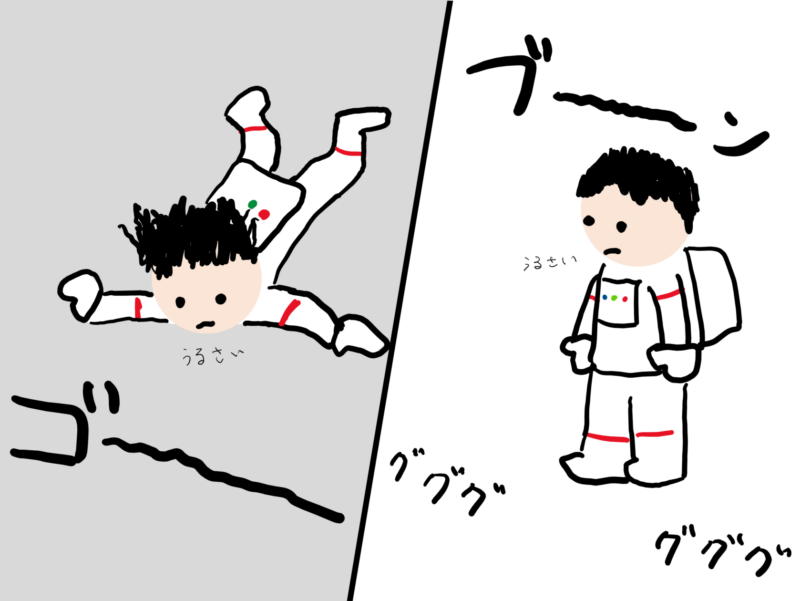

宇宙はうるさい。昔の映画なんかを見ると、だいたい宇宙は雄大で静かな世界みたいに描かれてるんだけど、あれは嘘だ。宇宙はうるさい。どこに行ってもうるさい。コロニーの無重力区画では、重力で空気が循環してくれないので、自分の吐いた二酸化炭素で窒息してしまわないよう巨大な換気扇が常に回っている。だからずっと、ゴーーーーーーーーーー、と鳴ってる。うるさい。逆に重力区画では、居住区全体を回転させた遠心力で重力を模擬しているので、モーターの回転音とかギアの擦れる振動みたいなのが常に地面から伝わってくる。どんなに周りが静かな時でも、ブーーーーーーーーーーン、グググ、とかずっと低く鳴ってる。うるさい。重力がある場所もない場所も、ずっとうるさい。逃げ場がない。昔の人が思い描いたような雄大で静かな空間では、人は生きていけない。うるさいか、死ぬかだ。とりあえず死ぬのは嫌だからという理由で、仕方なく今日も宇宙はうるさい。

小さい頃は、それがこわかった。父ちゃんと一緒にお風呂につかっている時も、ブーーーーーーーーーーン、グググ、がずっと低く鳴っていて、自分の家が不安定な場所に立っているような気がして、気を抜いたら浴槽の底がバリバリと割れて空中に放り出されてしまうんじゃないかと思っていた。浴槽のお湯は地面の振動でずっと細かに波立っていた。僕がよほど不安そうな顔をしていたからなのか、父ちゃんはそういう時いつも申し訳なさそうな顔で僕を見ていた。

転勤の話を聞かされた時もそうだった。兄ちゃんはちょうど小学校卒業のタイミングでの引っ越しだったから区切りが良かったけれど、僕は小学校の途中で転校しなければいけなかった。だから余計に、父ちゃんは申し訳なさそうな顔で僕を見ていた。夜だった。食卓はなぜかいつもより薄暗くて、隣の居間の電気は消されていて、意図的なのか自然とそうなったのか、父ちゃん母ちゃんの声はとても小さかった。静かだった。父ちゃんは、自分のせいで家族に負担をかけてしまうと責任を感じているみたいだった。だけどもちろん、僕が父ちゃんを責めることなんか全くできなかった。僕はまだ10歳足らずの子どもで、なにもできなくて、それなのに僕がやりたいことはできるだけやらせてもらっていて、大した野球の才能もないのに、決して裕福な家でもないのに、バットもグローブもスパイクも不足なく買い与えてもらっていた。家族に負担をかけているのは、僕の方だった。なのに、父ちゃんはとても申し訳なさそうだった。「もう五年生になるんやけんしっかりせなね」と母ちゃんが僕に言ったのは、あまりに申し訳なさそうな顔の父ちゃんを見てられなかったからなのかもしれない。父ちゃんと母ちゃんが本当はどう思っていたのかはよく分からない。分からないけれど、たしかにその時も世界は静かだった。

シャワーを浴びる。一人暮らしではシャワーしか浴びない。シャワーは好きだ。ザーーーーーーーーーー、で世界を全部かき消してしまうから好きだ。視界が遮られて、音が遮られて、ただ自分の髪の毛がまんべんなく濡れているかどうかに集中する、それだけの時間だから好きだ。だから、このワンルームに引っ越してから浴槽にお湯を溜めたことはほとんどない。というかまあ、水道代もかかるし溜めようとも思わない。いや、本当は水道代がかかるってのが一番の理由で、好きどうこうの話は後付けかもしれない。いや、かもしれないというか、多分そうだ。多分というか、そうだ。別にケチケチ生きてるつもりじゃないけど、ケチケチしておいて損はないだろうとは常に思っている。思ってしまう。

一人暮らしを始める時も、父ちゃん母ちゃんはやっぱり僕のために不足なくお金を用意してくれた。バイトなんかしなくていいから、その分しっかり勉強しなさいと言って、不足なく仕送りをしてくれた。大して何かの才能があるわけでもない僕に、学費も家賃も生活費も飲み会代も、全部不足なく用意してくれた。もちろん、うちの家が裕福だったわけではなかった。僕は、最後の最後まで家族の負担だった。

ザーーーーーーーーーー、シャンプーを流す。なるべく効率よく全体を洗い流せるよう集中する。耳元でずっとザーーーーーーーーーー、と鳴っているのに、不思議とうるさい感じがしない。だからシャワーが好きなんだろう。僕はやっぱり、どこかでずっと申し訳ないと思ってるんだろう。たくさん期待をかけてもらって、たくさん投資をしてもらって、たくさん負担をかけて、ザーーーーーーーーーー、そうして大して稼げもしない職に就いていることを、どこかで申し訳ないと思ってるんだろう。大した才能もないのに研究なんか続けていることに、ずっと小さく後ろめたさがあるんだろう。お金を使うことの罪悪感を、ずっと小さく感じてるんだろう。ザーーーーーーーーーー、そう、父ちゃんもあの時申し訳なさそうな顔をしていて、ザーーーーーーーーーー、ザーーーーーーーーーー、この申し訳なさは、あの時父ちゃんが見せた申し訳なさと同じものだろうか。

野球が好きだったから野球を始めたわけではなかった。兄ちゃんが先に野球をやっていて、その野球の試合について行っては、試合も観ずに友達と遊んでいるのが好きだった。だけど、その友達が試合を観に来なくなってから遊び相手がいなくなって、それでなんとなく僕も野球を始めたのだった。その少し後で、シーくんが同じ野球チームに入ってきた。シーくんは本当に野球が好きそうだった。プロ野球選手の名前をたくさん知っていた。プロ野球の試合の結果を毎日気にしていた。僕は選手の名前をほとんど知らないし、試合もほとんど真面目に観たことがなかった。

野球をしている時、僕はいつも申し訳なかった。ピッチャーをやった時は、僕のコントロールが悪いせいで試合に負けた。シーくんはキャッチャーをやっていた。申し訳なかった。その試合以来、シーくんがピッチャーを任されるようになった。代わりに僕がキャッチャーをやるように言われたけれど、バットを目の前で振られるのが怖すぎてシーくんのボールを全然捕れなかった。申し訳なかった。その後は内野を任されたけれど、ボールが顔に当たるのが怖くて避けてしまうからエラーばっかりした。申し訳なかった。最後には外野に追いやられて、だけどボールがどのくらい遠くに落ちるのか全然分からなくて、やっぱりエラーばっかりだった。エラーをするといつも、相手チームがワアッと喜んで、僕のチームからはああぁぁ、とため息が漏れた。

外野の後ろには誰もいなくて、だから、エラーしたボールは球場の端まで延々と転がっていった。その間も点数がどんどん入っていくから、みじめに背を向けながらでも必死でボールを取りに行かなきゃいけなかった。申し訳なかった。申し訳ないから必死で走った。全部僕のせいだった。僕のせいでみんなガッカリしていた。シーくんが一生懸命ピッチャーをして、だけど僕がエラーをするからシーくんはもっと頑張らなきゃいけなかった。僕はシーくんの負担だった。そうしてお風呂で泣いていた。シーくんのことは勝手にライバルだとか思っていたけれど、多分シーくんの方は僕と競り合っているつもりなんか全然なかった。シーくんには野球の才能があって、僕には野球の才能がなかった。そのことが、申し訳なかった。だから、スペースコロニーでは野球ができないと知った時、本当は少し安心していた。

風呂場から出る。耳の奥ではまだ少しザーーーーーーーーーー、の余韻が残っている。ずっと、ザーーーーーーーーーー、と鳴っているのに、それで周りの音がかき消されるから、むしろ少しだけ世界が静かになったような気がする。相変わらず、ブーーーーーーーーーーン、グググ、が地面から伝わって来て、宇宙はうるさくて、だけど今は少しだけ、ザーーーーーーーーーー、静かな時間が流れている。静かだった。そう、あの時も静かだった。

「電話していい?」と連絡してきたのはシーくんの方からだった。中学生だった。用件が何だったか忘れたけど、たしか何か聞きたいことがあるからと言ってわざわざ電話してきたのだった。引っ越してからほとんど連絡もしてなかったから、三年ぶりだった。お互い緊張していた。シーくんは相変わらず野球をやっているみたいだった。中学校の軟式野球部じゃなく、地区で一番強い硬式野球チームに入っているらしかった。野球部が無いから、僕は生徒会をやっていた。

シーくんの声はすっかり低くなっていた。1ターンずつ小さく言葉を交わす度に、お互いの変化に小さく驚いて、次の言葉を探して、相手の様子を伺って、そういうことを微妙な間で繰り返した。通信遅延もあったからだとは思うけど、それ以上に微妙な間だった。そうしてお互いに何かを待っているようなやり取りが続いて、遅延ではごまかしきれない沈黙が流れて、ザーーーーーーーーーー、ザーーーーーーーーーー、それからシーくんが、ひじ壊してさ、と言った。小さい声だった。静かだった。軟骨が剥がれて、治らないらしかった。ピッチャーを続けるのは難しいらしかった。申し訳なさそうだった。誰に対してか、何に対してか分からないけれど、申し訳なさそうだった。シーくんには野球の才能があった。僕なんかよりずっと将来を期待されていた。なのに、ザーーーーーーーーーー、申し訳なさそうだった。シーくんに負担をかけていたのは僕の方だったのに、申し訳なさそうにしていたのはシーくんの方だった。

ブーーーーーーーーーーン、グググ、ブーーーーーーーーーーン、ブーーーーーーーーーーン、グググ、グググ、夜。髪を乾かし終えると、相変わらず宇宙はうるさかった。宇宙では、重力がある場所もない場所も、ずっとうるさい。逃げ場がない。雄大で静かな空間では、人は生きていけない。うるさいか、死ぬかだ。とりあえず死ぬのは嫌だからという理由で、仕方なく今日も宇宙はうるさい。一人では生きていけないから、仕方なく今日も僕は人に負担をかける。

あの後何を話したか全然覚えていない。電話の用件が何だったのか、覚えていない。覚えていないけれど、ザーーーーーーーーーー、あの時世界が静かだったことを覚えている。僕に野球の才能がなかったことを覚えている。僕がずっと誰かの負担だったことを覚えている。そのことが申し訳なかったことを、覚えている。

【お知らせ】

当連載を収録した書籍『ワンルームから宇宙をのぞく』は、全国書店やAmazonなどの通販サイト、電子ブックストアにて好評発売中です。

筆者について

くぼ・ゆうき。宇宙工学研究者。宇宙機の制御工学を専門としながら、JAXAのはやぶさ2・OKEANOS・トランスフォーマーなどのさまざまな宇宙開発プロジェクトに携わっている。ガンダムが好きで、抹茶が嫌い。オンラインメディアUmeeTにて「宇宙を泳ぐひと」を連載中。