『絶対内定』ではもう受からない! 今、この社会はどうなっているのか? 今、本当に求められている資質はなんなのか? 今、就職活動をどう乗り切ればいいのか? 日本を代表する社会学者にしてかつて東京都立大学(旧・首都大学東京)の就職支援委員会委員長を務めたこともある著者・宮台真司が語る、社会のこと、働くこと、就職活動、全てを串刺しにした画期的就活論。2011年に刊行され、今もなお就活生のバイブルとして読み継がれている『宮台教授の就活原論』から、一部を試し読み公開します。これから社会に出る若者と、働くことを見つめ直したい社会人のための必読書。理不尽な就活を強いるデタラメな社会を生き抜くために、就活の原理を共に学びましょう。

就職課が学生を迷わせた

僕は、学生たちが就職活動に苦しむ原因には自己実現幻想の他にもうひとつ、「適職幻想」があると思っています。時間をかけて優先順位を形成することを怠り、大量の情報に流されるまま「どこかに私にぴったりの仕事があるのかも」と思ってしまうことです。

僕は首都大学東京(以下首都大)で、就職活動を支援する委員会の委員長を2年間務めていました。それは、ひと口で言えば就職課の活動にアドバイスする仕事です。各大学では就職課が学生の就職活動をサポートするとか、インターンシップをオーガナイズしています。

就職支援委員会は、就職課の仕事が適切かつ円滑に進むような取り決めをしたり、新しい提案をしたりしています。逆説的な話ですが、実はこの就職課の過剰に充実した活動が、適職幻想を昂じさせた一因なのです。

かつては「先輩のコネ」が当たり前だった

僕が東京大学に通っていた当時にも就職課はありましたが、基本的には地方公務員や国家公務員の募集要項が置いてあるだけで、非常に地味な仕事をしていました。当時は大学で開かれる会社説明会はなく、業界研究会や、自己分析のためのセッションもありませんでした。

従って僕たちが就職する時に、就職課を頼ることはなかった。では、何を頼ったのかというと、典型的なのはサークルや自分が所属する学科の先輩、研究室の先生です。ツテを頼って幾つかの会社を訪問し、担当者に会って、なんとなく内定をもらっていたわけです。

例えば、僕が東大に入った頃、東大ボート部のサークル勧誘では「日本道路公団の人脈は東大ボート部がほとんど全て押さえています」とアピールしていました。文化系のサークルでは、マスコミ関係に強いということをウリにしているところもありました。

このように、学生の先輩後輩関係、あるいは学生とOBとの関係を軸にした学生の活動が、専ら就職活動でした。就職課の台頭は、1991年のバブル崩壊と1992年から始まる就氷河期からです。この時期から約10年間に就活する若者は「ロスジェネ」と呼ばれます。

この時期から、従来のように先輩やOBのツテを頼って入社試験にこぎつけて入社するというルートが細くなったようです。従来のルートを頼るだけでは就職枠が小さくなってしまうので、企業も学生も従来とは別ルートを開拓するしかなかったのでしょう。

就職協定が廃止されたのも、ロスジェネが苦しんでいた1996年。経済団体と大学団体の間の就職協定では従来、企業の採用活動は大学4年の10月1日と決められていました。夏休みに先輩が後輩を訪ねることはあっても、大学3年の就職活動は全くありませんでした。

採用枠が小さくなったことで、企業は優秀な学生をピンポイントで指定して早めに採用したいと考えるようになりました。それに伴って学生側も、より早く就職活動に乗り出すことが有利になりました。バブル崩壊がさまざまな形で就職活動の変化を促したのです。

情報過多が生んだ「適職幻想スパイラル」

僕が東京外国語大学の専任講師になったのが1991年だから、大学で教え始めて20年です。東大助手になった1987年から数えると25年になります。長い間学生たちの就職活動を見て来て感じるのは、学生側の適職幻想が非常に強くなったことです。

適職幻想を定義します。「自分はこういう人間だから、こういう仕事が向き、別の仕事には向かない」という思い込みです。学生たちは「自分の人格的な本質さえ掴めれば、それに合った最適な仕事が見つかるはずだ」と考えるわけです。これはナンセンスです。

10年前までランドセルを背負っていた人間に、自分の人格的な本質など判るはずがないし、その程度に若い人間は十分に可塑的で、その後の人生経験を通じて人は十分に変わり得るからです。「自分はこういう人間だから」などというのは、自意識にすぎません。

数多の自己啓発手法によれば、「自分はこういう人間だ」という自意識(スクリプト、ストーリー、神経言語プログラムなどと呼ぶ)に認知的に整合する形で、自分の欲望や願望に枠がハマってしまいます。これは邪魔です。

適職幻想には、自意識の非合理な枠がハマっています。先輩後輩関係で就職活動をしていた頃は、先輩がどんな会社でどんな仕事をしているかという偶然が大切で、「自分はこういう人間だから、こういう仕事が向く」などと言おうものなら「何様だよ」で終了でした。

昨今の学生たちは、先輩やOBを頼れない分、自力で活動する必要があります。これは不安です。だからそこに就職課が乗り出してきます。就職課の組織目的は学生たちの就職活動をサポートすることです。だから当然、学生たちのニーズに応えようとします。

学生たちが企業情報を欲しがっていれば、出来るだけ多くの情報を提供しようとします。企業のカタログファイルを作ったり、企業説明会を2日ないし3日続けて開催して100以上の企業ブースに学生たちがアクセスできるようにしたりします。

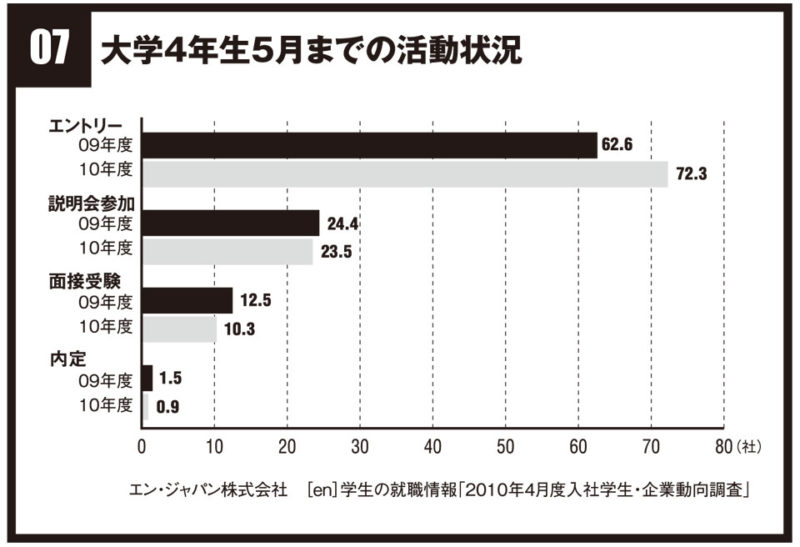

僕が大学生の頃は、同じ学科やサークルの近しい先輩のツテを頼って4、5社回るのが、せいぜいでした。今は就職課が開催する企業説明会に行けば、2日ないし3日で延べ50社以上の就職担当者にアクセスできます。エントリーシートを100枚出すこともできます。

選択肢が増えるのは良いことに見えます。就職課のサポートもそういう前提でなされています。そこに落とし穴があります。選択肢がふんだんにあれば、そのうちのどれが自分に一番合っているのかという感覚が生まれるのは当然です。つまり適職幻想の誕生です。

学生たちがそうした適職幻想を持つから、就職課はその適職幻想にマッチした会社はこれじゃないかあれじゃないかとカウンセリングサービスを提供します。すると学生たちは適職幻想をますます昴じさせます。僕はこれを「適職幻想スパイラル」と呼んでいます。

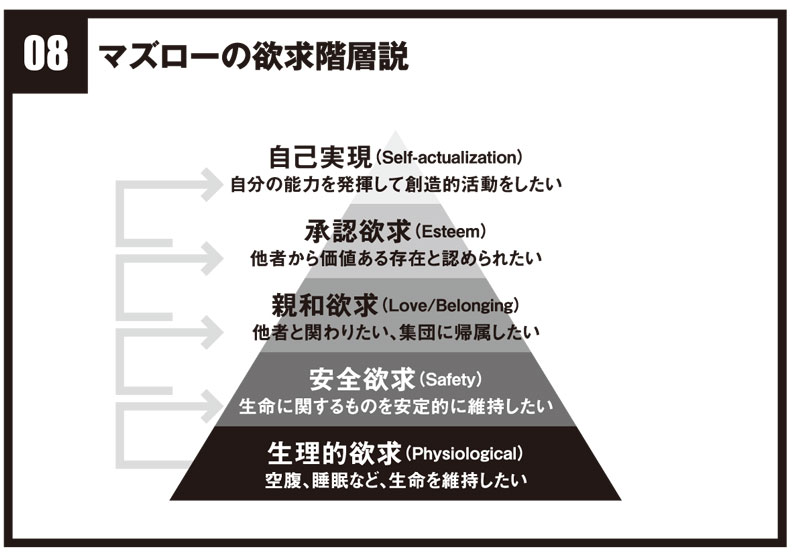

選択肢が多ければ、選ぶには選択基準が必要になります。業績やシェアを基準にしても、会社規模を基準にしても、選択肢が多ければ、基準に叶う会社がたくさん出現します。するとマズローの欲求階層説みたいに、いっそう贅沢な基準が設定されることになります。

リクナビのような就職情報サイトが充実したことで、大量の情報にアクセスすることが容易になったことも、適職幻想に拍車をかけます。就職情報サイトには、エントリーシートを書いてもらいやすいように、企業が事実上の広告を掲載しています。

嘘八百、とまでは言いませんが、お決まりの美辞麗句が並んでいます。就職情報サイトにアクセスする学生たちの多くは、それを真に受けて、企業の採用広告を互いに比較し始めます。それだけで、学生たちの頭の中は、適職幻想でいっぱいになるはずです。

このことには僕も多少責任を感じます。博士課程1年の1984年に友人とマーケットリサーチ会社を立ち上げ、リクルートから仕事を受注しました。90年代に入った頃、通称電話帳(『就職ジャーナル』)のビジネスモデルから、ネットのそれへのシフトを提案したからです。

* * *

この続きは『宮台教授の就活原論』本書にてお読みいただけます。

筆者について

みやだい・しんじ。社会学者。大学院大学至善館特任教授。東京都立大学教授。東京大学文学部卒(社会学専攻)。同大学院社会学研究科博士課程満期退学。大学と大学院で廣松渉・小室直樹に師事。1987年東京大学教養学部助手。1990年数理社会学の著作『権力の予期理論』で東京大学より戦後5人目の社会学博士学位取得。権力論・国家論・宗教論・性愛論・犯罪論・教育論・外交論・文化論で論壇を牽引。政治家や地域活動のアドバイザーとして社会変革を実践してきた。2001年から「マル激トーク・オン・ディマンド」のホストを務め、独自の映画批評でも知られる。社会学の主要著書に『私たちはどこから来て、どこへ行くのか』(幻冬舎文庫)、『日本の難点』(幻冬舎新書)、『14歳からの社会学』(ちくま文庫)、『子育て指南書 ウンコのおじさん』『大人のための性教育』(ともに共著、ジャパンマシニスト社)、映画批評の主要著書に『正義から享楽へ』『崩壊を加速させよ』(blueprint)がある。