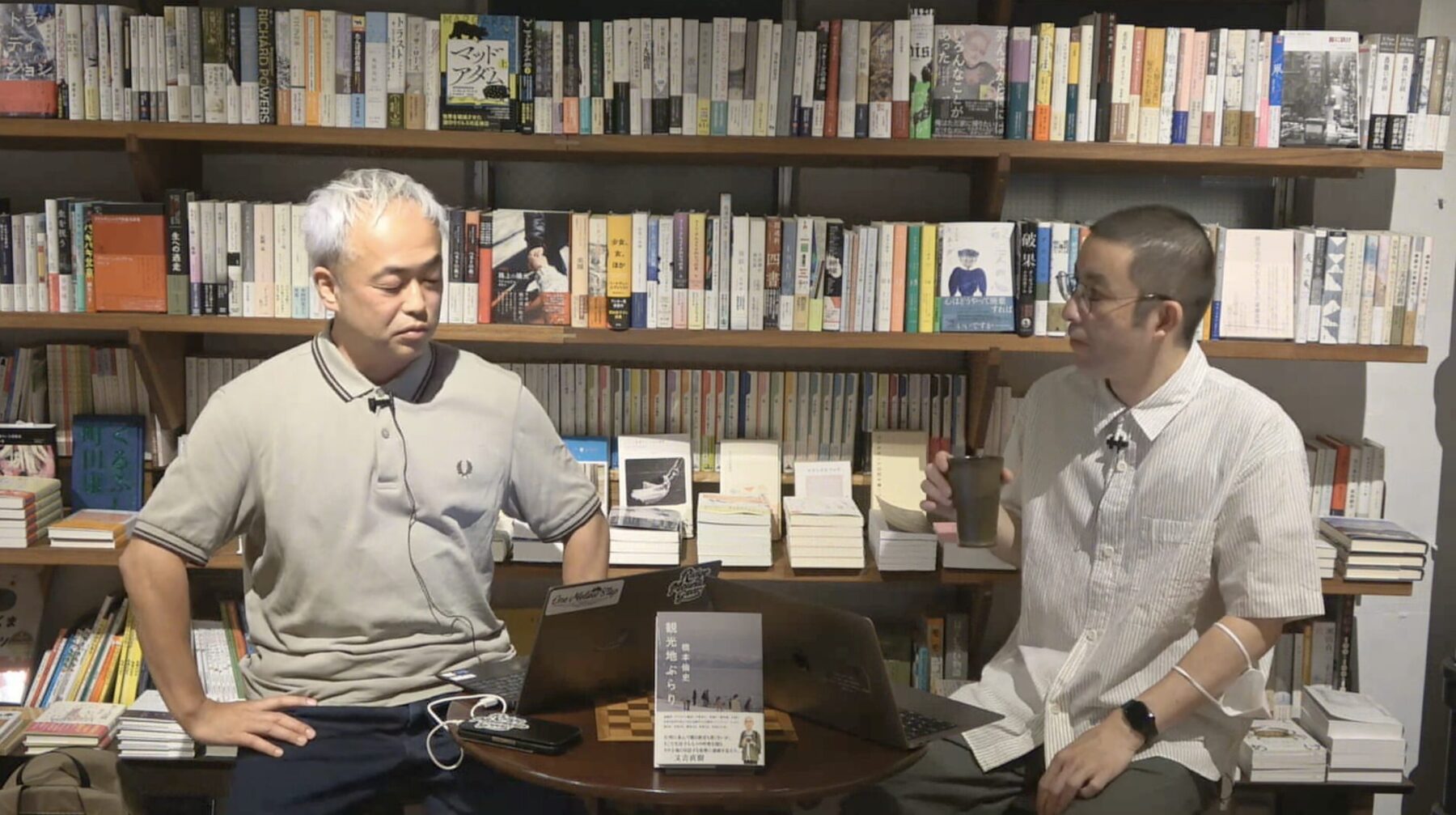

「観光」というテーマを軸にしてそこから見えてくる歴史を拾い集めて記録する

森山 ビアガーデンで話したとき、連載にひとつだけ注文を出したのをおぼえてますか?

橋本 注文?

森山 先程から坪内さんの本の話ばかりで恐縮ですが、観光地というテーマを聞いて、「橋本くんにとっての『靖国』を書いてほしい」と言ったんです。靖国神社って、いわゆる政治的な議論を巻き起こす場所として話題になりますけど、それが本来どんな場所だったのかを辿ったのが、坪内さんの『靖国』という本でした。観光地というテーマも、観光学とかツーリズムとか、色々話題になることが多いですけど、観光というテーマをどのように解体していくのか——それを書いてもらえたらなって、それだけ伝えた記憶があります。

橋本 そうでしたね。坪内さんの『靖国』は、最後の章で、神社にとって重要な場所であったはずの招魂斎庭が駐車場になってしまっていることを「発見」して、そこに今の時代を見出すわけですよね。森山さんから『靖国』をと言われたときに、僕はそんなふうに何かを発見して、そこに今の時代を見出すということは難しいだろうなと思ったんです。だから——これもまた図々しい物言いではありますけど、「僕は『靖国』というよりも、『一九七二 「はじまりのおわり」と「おわりのはじまり」』を書きたい」という言葉を森山さんに返したんですよね。坪内さんの『一九七二』は、坪内さんが「新宿西口にあるなじみの飲み屋に久し振りで顔を出した」ところから始まるんですよね。「私が口開けの客だった」と。

森山 『観光地ぶらり』も、まさにそういう始まり方をしてますね。

橋本 そうですね。それで——当時40歳だった坪内さんは、その新宿西口の酒場で、学生アルバイトのふたりを相手に話をするんですよね。そこで「最近の学生は三億円事件のことも知らない」と話したら、早稲田大学や中央大学に通っていて、カルチャーにも結構興味があるはずの学生アルバイトのふたりも三億円事件のことを知らなかった。そこに坪内さんは歴史意識の変化を、もっと言えば「歴史の断絶」を感じて、『一九七二』を書くことにしたんだと、冒頭に書いているんですよね。僕が観光地をテーマに本を書きたいと思ったのも、友人との何気ないやりとりのなかで、「もうすっかり観光地じゃんか」という言葉を耳にしたことがきっかけだったんです。坪内さんは「1972年」という年に絞って歴史を記述されたわけですけど、僕の場合は「観光」というテーマを軸にして、そこから見えてくる歴史を拾い集めて記録しよう、と。

森山 『ドライブイン探訪』は結果的に戦後史を描いたものになりましたけど、今回の『観光地ぶらり』はそれぞれの土地を軸に、まさに明治以降の近代が見えてくる連載になったと思います。これはもう、書きながらそうなっていったんですか。

橋本 観光がいつから普及したのかを考えたら、日本の近代というテーマが見えてくるんじゃないかということは、うっすら考えてはいたんです。ただ、僕の仕事は何かを論じることではなくて、どこかの土地に訪ねていって、そこで出会った声を拾うってことだと思っていて。取材を始める前の段階だと、どこでどんな声に出会えるかはまったくわからないので、確信があったわけじゃないんですけど、ひとつひとつの言葉を拾っていけば近代が見えてくるんじゃないかとは思ってましたね。

文章が社会を変えることはできなくても人間を変えることはできる

橋本 ちょっと今日は、いくつか懐かしい雑誌を持ってきたんです。これは森山さんが編集長だった時代の『クイック・ジャパン』(vol.67)ですけど、第1特集が長澤まさみで、第2特集が「政治」です。

森山 これ、2006年か——。今は平山周吉という名前で雑文家になっている、当時文藝春秋の編集者だった細井秀雄さんに、「森山さんの『クイック・ジャパン』は、この号まではちゃんと読んだよ」と言われたんですよね。たしかに僕、この号でやりきっていて、以降は次の編集長に引き継いでいるように今から振り返れば思います。ほんと、先輩は全部見抜いてるんですよね。

橋本 森山さんの『クイック・ジャパン』だと、結婚特集を組んだvol.60も印象的でしたけど、やっぱりこの政治特集が印象に残ってるんですよね。『クイック・ジャパン』が政治特集を組むんだ、って。それで——つい数日前まで実家にいたときに、昔の雑誌が本棚に並んでいるのを見て持ってきたんですけど、たとえばこの、『論座』(2005年7月号)。『論座』は当時大きくリニューアルしたばかりで、川名潤さんのエッジのきいたデザインも含めて、すごく活き活きとした雑誌に見えたんですよね。こういうふうに時代と応答することが、論談誌って媒体において可能なんだと思いながら、毎号買ってました。

森山 『論座』は当時、もう完全にライバル誌だと思ってました。そういえば『マンスリーよしもとPLUS』を新創刊するときは川名さんにアートディレクターをお願いしましたね。『クイック・ジャパン』は1994年に、日本のニュージャーナリズムの雑誌を作りたいということでカルチャーを中心に自分たちに身近なニュースを取り上げるところから始まった雑誌です。僕が4代目の編集長として雑誌を引き継いだのが2003年、編集を続けるなかでカルチャーに軸足を置きながらも総合誌を——『文藝春秋』を作ろうという気持ちに変わっていったんですね。そもそもの雑誌の立ち上げの意図に戻ったというか、それで行き着いたのが政治特集でした。マガジンハウスの『relax』もライバル誌だと思っていましたけど、カルチャーから今の時代、社会、世界をどう見えるか、どう切り取るかという視点で雑誌を編集していたと思います。

橋本 この政治特集は、森達也さんが責任編集をされています。今回のトークに先駆けて、神保町の「浅野屋」というお店で飲みながら打ち合わせをしたとき、森山さんは森達也さんの著書『A3』(2010年、集英社インターナショナル)の話をされてましたよね。

森山 はい。『A3』は講談社ノンフィクション賞も受賞した作品ですが、森さんの著書なかでも特別な一冊だと思っています。実は森さんて、最初に仕事として文章を書いたのが『クイック・ジャパン』なんですよ。

橋本 えっ、そうだったんですか?

森山 のちに『スプーン 超能力者の日常と憂鬱』(2001年、飛鳥新社)という本を書かれるんですけど、その元になる原稿を『クイック・ジャパン』で書かれているんです。森さんの映画『A』、『A2』にも本当に衝撃を受けて、自分の編集やものの考え方の基本のようなものを森さんに学んだようにも思います。だから『クイック・ジャパン』で政治特集を企画したときに、森さんの方法論で政治を捉えたいと思って、森さんに責任編集を相談しました。

『A』、『A2』はノンフィクション映画で、『A3』は活字のノンフィクション作品として形になりました。『A3』は映像ではできない、文章でしか描けない表現になっています。風景を描き、人間の内面を想像し、小説のようなノンフィクションのような、散文としか言えない表現だと思います。活字、文章ができることを思い知らされた作品ですね。

橋本 ただ、この『A3』のあとがきを読むと、思ったほどの反応は得られなかったと書かれてますよね。

森山 森さんもこの本では、映像ではできないことも活字で描けたし、手応えもあったとおっしゃっていました。しかしそれに反して、反応は薄かったと。

橋本 ちょっと今日は、『月刊プレイボーイ』も持ってきたんです。これはまさに、文庫版の『A3』でいうと、上巻の最後の回が掲載された号ですね。

森山 『月刊プレイボーイ』の最後の時期ですね。日本のノンフィクションを支え、多くの作家が活躍し、お金をかけることができた日本で最後のノンフィクション雑誌のひとつ。

橋本 『月刊プレイボーイ』は、『A3』の連載が終わってほどなくして、2008年に休刊してます。

森山 『論座』もそのあとぐらいですよね?

橋本 そうですね。坪内さんが『文藝春秋』に連載されていた「人生天語」、2008年11月号は、「月刊誌の廃刊に思うこと」と題して、『ロードショー』、『月刊プレイボーイ』、『論座』、『月刊現代』が相次いで休刊したことについて書かれています。『論座』に関しては「あえてノーコメント」と書かれてますけど、「派手なノンフィクションの檜舞台が『月刊プレイボーイ』だとしたら、地味なノンフィクションのそれは『月刊現代』だった」と書かれているんですよね。やっぱりそれは、月刊というリズムがあることによって、世の中と対峙することができる部分もあったんじゃないかと思うんです。

森山 森さんも月刊誌という場で、「すべてを解明しないまま、麻原彰晃を死刑にしていいのか」っていうことをリアルタイムで訴え続けていました。衝撃の裁判の詳細についてなど、僕はこの連載で知った事実も多かったです。

橋本 『A3』は講談社ノンフィクション賞も獲って、文庫化もされて、重版もかかってはいますけど、麻原彰晃が社会にもたらしたインパクトの大きさを考えたときに、「反応は薄かった」という気持ちになったんだと思うんですね。

森山 そして、「平成」のうちに死刑が執行された。

橋本 だからこそ、『A3』のあとがきにも、社会は圧倒的な無関心に覆われたままだという絶望感が漂っているわけですよね。それを考えていくと、ノンフィクションが時代との応答を試みるという取り組みは、結果的には失敗に終わらざるを得ないんだろうか、ということを考えてしまうんですよね。ノンフィクションを発表する月刊誌もほとんどなくなった今、ノンフィクションにできることは何があるんだろう、と。

森山 僕はもう、そこに関しては、自分の中の答えははっきりしています。小説にしろ、ノンフィクションにしろ、文章が、文学が社会を変えることはできなくても、人間を変えることはできるんじゃないかと。それこそが文学の役割なんじゃないかと思っています。

橋本 今回の『観光地ぶらり』にしても、今の観光のありかたに対する違和感が書く動機になった部分があるんです。観光をテーマにした雑誌や番組を見ていると、「絶景」と「癒し」と「グルメ」の3つに尽きているのが現状で、はたしてこのままでいいんだろうかという気がするんです。ただ、それをそのまま書くと説教くさくなって、届く層が限られてくるから、まわりくどく書いてる部分があるんですけど。もちろん、「観光をテーマにしたノンフィクションを書けば、世の中が変わるはずだ」と思えるほど自信過剰ではないんですけど、何のために書いているのかと言うと、少しずつでも変わってほしいという期待があるので、これをどう考えていけばいいんだろう、と。

森山 昔はどうだったかわからないけど、社会を一冊の本で変えられるとは、今はやっぱり思えなくて。ただ『観光地ぶらり』でも、『A3』でも、読んだ人の何かを変えることができるかもしれないし、その人の数だけ少しずつ広がっていくことに賭けることしかできないんじゃないかと思うんですよね。書き手にしても、編集者にしても。もしも本が出版されなかったら、ゼロのままじゃないですか。書き手が、編集者が本を作ることで、1でも2でも変わっていくことに期待するしかないんじゃないかっていうことしか、自分の答えは今のところないですね。