3月上旬、東京ではすっかり春の陽気が漂っていたが、北海道はまだ冬のなかにいた。植別川を超えて羅臼町に入ると、建物がいくつか見えてくる。羅臼を訪れたのは、いちど流氷を見てみたいと思ったからだ。

ワシの群れはこちらを眺めている

中標津(なかしべつ)バスターミナルを出発した路線バスは、国道335号線に入り、原生林のような林のなかを進んでゆく。ぼんやり景色を眺めていると、林のなかに鹿の群れが見えた。思わず身を乗り出したのは観光客であるぼくだけで、バスに乗っていた高校生たちはスマートフォンに視線を落としている。林とは反対側には海が広がっている。ちぎれた雲のようなものが視界に入ってくる。しばらく経って、それが流氷なのだと気づく。

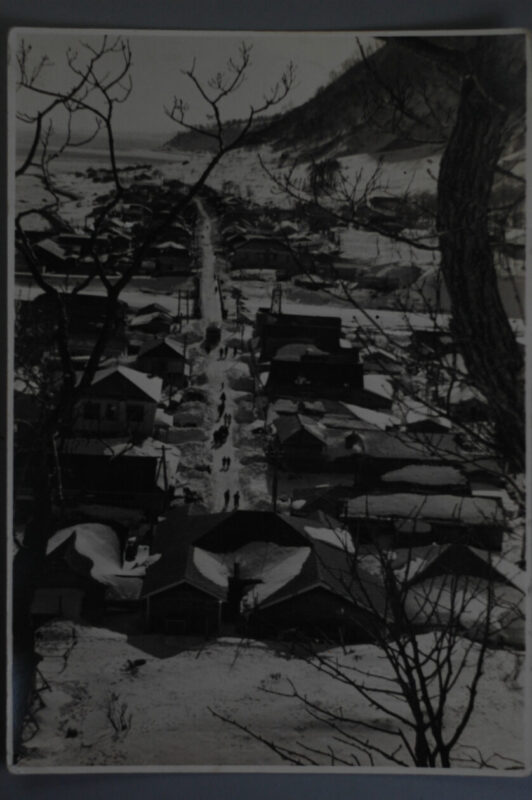

3月上旬。東京ではすっかり春の陽気が漂っていたが、北海道はまだ冬のなかにいた。植別川(うえべつがわ)を超えて羅臼町(らうすちょう)に入ると、建物がいくつか見えてくる。「水産」や「加工販売」といった看板に混じり、「知床 世界自然遺産」の文字がある。終点近くでバスを降りると、頭の上で海鳥が鳴き声をあげた。

羅臼を訪れたのは、いちど流氷を見てみたいと思ったからだ。

「栄屋」という旅館に宿泊し、朝5時に目を覚ましてみると、羅臼港はまだ暗闇に包まれていた。港に停泊する船が、白と青のひかりを点滅させている。その船というのが、僕が乗船する流氷観光船なのだった。普段は朝5時に出航するクルーズと8時ごろに出航するクルーズ、それにお昼に出航するクルーズの3本立てだが、シーズンの終わりも近づいているとあって、今日は8時の便が最初の船だ。

ネイチャークルーズが運航する「エバーグリーン38」には、大勢の乗客の姿があった。8時15分に羅臼港を出港し、しばらく沖へと進んでいくと、海上に流氷が見えてくる。船はスピードを落とし、流氷のあいだを抜けてゆく。氷の上にはオオワシの群れが佇んでいた。

「何気なく観てっけど、流氷の上のオオワシの群れってのは、世界中探してもここでしか見れねえんだ」。船長の長谷川正人さんが教えてくれた。「これ、わかるか。海が凍ってんだぞ。シャーベット状に凍ったとこを観に行くんだ。どっかフィヨルドの穏やかな環境下に見えるべ。流氷があると、海を押さえるんだ。だから冬は船酔いの心配はないわけよ。ここで流氷の上のワシの群れを写したくて、カメラ持った連中で一杯になるんだ。国内に限らず、世界中からワシを写したくて旅行客が集まってくる。世界地図にピンを打ったら、はっきり言って来てない国はないんじゃないか?」

船の上では、さまざまな言語が飛び交い、片手では支えきれない巨大望遠レンズがオオワシに向けられている。流氷の上をめがけて、船員さんが魚を投げ込んでゆくと、ワシの群れは数を増やしていく。こうして観光の時代が幕をあける前から、羅臼にはたくさんワシの群れが飛んでいたそうだ。網にかかった魚のおこぼれにあずかかろうと、ワシの群れが集まってきたのだ。「だから、昔は漁師が放り投げた魚をワシが食ってたんだ。今は5、600しかいないけどよ、昔は2000羽いたっていうんだから。なんでかわかるか? 食べる魚が少なくなったから、あちこち分散したのよ」

正人さんは漁師の家系に生まれ育った。最初に北海道にやってきたのは、正人さんの曽祖父・長谷川美登理さんだ。

「北海道にはもともとアイヌしかいなかったんだから、俺たちは皆、東北や北陸から渡ってきてんのよ。うちの場合は新潟だな。東蒲原郡(ひがしかんばらぐん)っていう、もとは会津藩だったところから出てきて、駅逓所(えきていしょ)の取扱人をやっていたそうだ。そのころはまだ馬の時代だから、駅逓所に馬を置いておくんだ。そこで人馬の立て替えをやったり、遠くからやってきた人を泊まらせたり――今でいう観光業だな。駅逓所というのは半官半民の請負で、やりたいと言っても勝手にではできなかったそうだ。冬になると雪で閉ざされてたんだろうな、夏のあいだだけ駅逓所をやって、冬には引き揚げてきてたらしい。美登理さんは駅逓取扱人をやるために東蒲原郡から羅臼にやってきたのか――当時の話も聞いてみてえけどな、今はもう誰もいないからな」

流氷のなかに停泊していた観光船は、ふたたび唸りをあげて動き出す。少しずつ流氷が遠ざかっていく。ワシの群れはこちらを眺めている。その姿を眺めていると、動いているのはこちらなのに、流氷のなかに取り残されているような感覚にとらわれる。この日はずっと小雨が降り続いていて、雨風が吹きつけるなか船の上に佇んでいると、顔が凍っていくようだ。

人が入って守ってきた

2時間ほどのクルーズを終えて、港に引き返す。周囲には霧のようなモヤが立ち込めていて、陸地はうっすらとしか見えなかったが、進行方向にひかりが見えた。灯台のひかりに違いないと思っていたけれど、近づいてみるとそれは漁船のひかりだ。洋上には点々と漁船が並んでいる。

羅臼と聞いて、ぼくが真っ先に思い浮かべるのは昆布だ。長谷川さんの曽祖父・美登理さんは、『羅臼町史』に「羅臼コンブの開祖」として名前が登場する。

羅臼昆布の歴史は、江戸末期に昆布漁が始まった根室に比べると新しく、羅臼漁協組が設立された明治45年ごろになって番屋漁法による採取が始まったそうだ。赤岩地区における大正末期の昆布漁について、『羅臼町史』にはこう綴られている。

当時、コンブ漁に従事していたのは百戸余り。番屋生活をする本格的な漁家は五十戸足らずだった。だから一地区に番屋は五軒足らず。まして羅臼からいちばん遠距離の赤岩はたったの四軒。五十六軒もの番屋が立ち並ぶ現代とは隔世の感があった。番屋への移住はそのころ大変な仕事だった。(…)移住には“川崎船”と呼ばれる四―五トンの船をチャーターした。帆船で、ろ(艪)が五つもついていた。順風に乗れば八時間ほどでついたが、逆風の時は大変だった。五人で力を合わせ懸命にろをこいでも、人力ではたかが知れている。前に進まず、途中の海岸で夜を明かしたこともあった。だから、移住者は外国にでも行くような悲壮な覚悟で羅臼をたった。そのかわり、いまのように厳格な規則はなく、シーズン中ならだれでも、いくらでも採取できた。天候にも時間にも制約がなかった(…)コンブ漁さえしていれば他の漁をする必要もなかった。だからこそ、人里離れたこの地へ決死の気持ちでやってきたのかもしれない。

知床半島の先端のあたりは、浜から上がるとすぐ断崖絶壁になっており、そこに通じる道路は存在しなかった。夏になって昆布漁のシーズンを迎えると、昆布漁師は船で番屋に渡り、そこで寝泊まりしながら漁をおこなっていたそうだ。

「ちょっと、Googleで郵便番号を検索してみ。『086-1801』だ。なんて出てくる?――その北海道目梨郡(めなしぐん)羅臼町知床岬(しれとこみさき)ちゅうのが俺たちの土地だ。半島の東が羅臼町で、西側が斜里町(しゃりちょう)なんだけど、『知床』って名前がついた場所は羅臼町の知床岬だけなんだ。これ、物書きはよく覚えとけ。して、ここに俺たちはここに土地を持ってる。たった9人しか土地を持ってなくて、あとは国有地だ。うちの番屋があるのは知床岬399番地。当時は五十何軒も番屋があって、何百人と生活してた。今のオーロラ号って観光船は昔、羅臼―ウトロ間を結ぶ生活航路だったから、それで新聞や郵便も運ばれてきてたんだ」

長谷川さんの曽祖父・美登理さんは、駅逓取扱人をやりながら、羅臼の赤岩地区に番屋を建て、夏になるとそこに住み込んで昆布漁をおこなっていた。美登理さんのこどもたちは国後(くなしり)生まれだが、正人さんの祖父・勇さんは8月が誕生月だから、赤岩の番屋で生まれることになったのだという。

「俺なんかも、小さい頃は夏になると番屋に連れてかれてたんだから。『岬へ行く』なんて言わない、『奥へ行く』って言うんだ。だからな、人はよく『知床には手付かずの自然がある』と言うんだけども、あれは嘘なんだ。手つかずの自然があるのでなくて、人が入って守ってきた歴史があるってことよ。今でこそクマやシカをあちこちで見かけっけど、俺たちがガキの頃だと滅多に見かけなかった。理由は簡単、犬がいなくなったからよ。昔の飼い犬ったら、シェパード、コリー、アイヌ犬だから、でかかったのよ。しかも放し飼いにしてたから、近づいてこれないわけ。俺たちが番屋で生活してても、全然見かけなかった。イルカの死骸が上がると、クマが持ってった痕跡はあるし、山の際に糞は落ちてるんだけども、人間に姿は見せなかったのよ」

知床が脚光を浴びるきっかけとなったのは、番屋を舞台とする一本の映画だった。昭和35(1960)年に公開された、森繁久弥主演の『地の涯に生きるもの』である。この映画の原作は、動物作家の戸川幸夫が執筆した「オホーツク老人」という小説で、主人公は番屋の「留守番さん」をする彦市という老人だ。

羅臼から一家を挙げてやってきた漁師や、出稼ぎにやってきた漁師たちは、冬が訪れると引き揚げてゆく。小屋の中には魚の匂いが染み込んだ魚網があり、放っておけば野鼠に齧られ、傷んでしまう。大切な網を守るべく、番屋では猫が飼われており、冬のあいだ「留守番さん」はひとり番屋に残り、孤独な暮らしに耐えながら、猫に餌を与えるのだ。

主人公の彦市は、明治21年に斜里町のウトロに生まれ育ったという設定だ。日露戦争の直後、19歳で択捉(えとろふ)に渡り、そこで家庭を築く。だが、日本の敗戦によって「第二の故郷」を追われ、財産を失って引き揚げてくる。長男は流氷にさらわれて亡くし、次男を戦争で亡くし、一緒に引き揚げてきた妻も、急性肺炎にかかり、当時の知床では十分な医療を受けられず、命を落としてしまう。東京の工場に働きに出ていた三男は、父を案じて郷里に戻り、小さな漁船に「択捉丸」と名前をつけて漁に出た。だが、天気が急変して烈風が吹き荒れ、多くの遭難者が出て、三男も遺体となって発見された。いよいよひとりきりになった彦市は、現在「留守番さん」をやっている――そんな老人の物語だ。『オール讀物』(昭和34年12月号)に掲載されたこの小説を読んだ森繁久弥が、これは自分が映画化するべき物語だと名乗りをあげた。そうして森繁プロと東宝の共同制作により、久松青児監督の下、映画が撮影されたのだった。

「さいはて」の地、知床ブーム

『地の涯に生きるもの』は、大ヒットとはいかなかったものの、最初の「知床ブーム」を巻き起こした。それは、時代の流れともよくマッチしていた。

日本交通公社が出版していた旅行雑誌『旅』において、最初に北海道特集が組まれるのは、昭和30(1955)年のこと。特集のタイトルは「新しき北海道」である。「開拓民の暮し」、「大地に生きるよろこび」、「国境の岬」、「ほんものの味」、「天塩の原野に沈む月」……エキゾチックなまなざしが込められた見出しが並んでいる。なかでも印象的なのは、堀田善衛(ほった・よしえ)による随筆「さいはての旅」だ。

元来、私はバランスのとれた人間ではない。極端な方へ、極端な方へと、何につけても行きたがる、動きたがる。そして、極端な方へ行こうとする。或は陥ちようとするときに、奇態な、自分でもどうにも否定しがたく抑えがたい情熱が湧き上って来る。中庸の情熱というものが本当にあるものかどうか、私は知らない。極端まで、果てまでということと、情熱ということは私にとって、ひょっとして同意義に近いものをもっているのかもしれない。困ったことかもしれないが、そういうものが実在する。

だから旅に出ると、私はひどく緊張する。放っておくと、どこまで行ってしまうかわからぬものを、自分の中に感ずるのである。「ではこの辺で引かえしましょう」という抑止が、なかなかに力をもちえない、歯止めがきかなくなってしまう危険がある。以前に九州へ行ったときにも、日本の南の端の端、これ以上はもう行けぬというところまで行きたいという気持ちを抑えるのに、えらく苦労をした。旅というものは、しかし、由来こういうものではなかろうか。芭蕉などの旅にしても、途中をゆっくりと眺め賞味したいという心と、果てまで行こうという闇雲な情熱との相剋が見られると思う。

北海道というと、だから私は札幌や函館やナントカ峠やナントカ温泉などを転瞬のあいだに通り過ぎてしまって、一気にオホーツク海沿岸や稚内、礼文島、利尻島へ心が疾駆して行ってしまう。

終戦から10年が経過し、朝鮮特需という好景気を経て、日本は復興を遂げつつあった。生活に余裕が生まれるにつれ、レジャーとしての旅行も復活を遂げる。この時代にはバスによる団体旅行が盛んで、戦前から名前を知られる景勝地には多くの旅行客が押しかけていた。景勝地が賑わえば賑わうほど、どこかさいはてにあるはずの、まだ世に知られていない場所を探し求める旅行客も増えてくる。

さらに10年後、昭和40(1965)年に『旅』が北海道特集を組んだ際には、「北海道ブームも、ついに十年目を迎えた」と記されている。「北海道ブーム」のきっかけとして挙げられているのは、国鉄が周遊きっぷの販売を開始したことだ。昭和30(1955)年、観光客による増収を見込んで、国鉄が「周遊割引乗車券」を発売する。全国117か所に「指定割引地」を設定し、それらの2か所以上を周遊し、かつ一定以上の距離を利用した場合、運賃を1割引とする、という割引きっぷだ。利用方法が煩雑なこの「周遊割引乗車券」に比べると、翌年に発売された「均一周遊割引券」はシステムが明瞭だった。こちらは季節限定のきっぷで、北海道内を「自由周遊区間」とし、期間内であればどんな乗車経路でも、どれだけ乗り降りしても乗り放題となるきっぷだった。これを利用して、若者たちはユースホステルを利用しながら北海道をめぐる旅に出始めたのだ。

この時代には、メディアを通じて北海道がクローズアップされる機会も増えていた。昭和29(1954)年には、国民体育大会が北海道で開催されている。また、ラジオドラマとして人気を博していた菊田一夫原作の『君の名は』が映画化され、昭和28(1953)年12月1日に公開された『君の名は 第二部』は北海道が舞台となり、この年の興行収入第1位を記録する大ヒットとなった。なかでも決定的な北海道観光ブームを生んだ作品として名前が挙げられているのは、原田康子のベストセラー小説『挽歌』だ。釧路を舞台とするこの小説は、「特に季節はずれの、冬の北海道にこそ旅情があることを知らせ」、「一般的な観光コースにあきたらない旅行者を生み出し」、「この五年間、内地から出掛ける若い旅行者は、地の果てにあこがれている」と、『旅』に綴られている。昭和36(1961)年に利尻島(りしりとう)や礼文島(れぶんとう)が、昭和37(1962)年に納沙布岬(のさっぷみさき)が、昭和38(1963)年に襟裳岬(えりもみさき)が人気の観光地となったのに続き、知床半島が国立公園に指定された昭和39(1964)年には「知床ブーム」が起こったのだ、と。

「最初にやってきたのはカニ族よ」と、正人さんが語る。「それが80年代になると、今度はオートバイよ。相泊(あいどまり)までしか道路はねえから、そこまでバイクでやってきて、『知床岬まで船に乗せてってくれ』っていうわけよ。だからうちの親父は、俺が18のときに瀬渡し船を始めたんだ。瀬渡し船っつうのは、釣りの客を沖まで連れてくものなんだけど、最初はライダーを岬まで連れてってた。当時の知床岬つうのは、ライダーの聖地だったんだ。昔は相泊に『熊の穴』って食堂があって、皆そこにオートバイ預けていくんだけども、そこの親父さんとよく冗談言ったもんだ。『やっぱり人は端っこに集まるんだな』って。『これがもし、もっと先まで道路延びたら、今度はそこに集まるようになるぞ』って。オートバイと、あとは縦走者。大学の山岳部やワンダーフォーゲル部、青山学院は探検部があってだな、その連中が毎年、知床岬まで山道を歩いて行って、『何月何日に行きますから、船で送ってください』と連絡をよこして、帰りは瀬渡し船で相泊まで引き返してた。だからな、うちの番屋はいつも人で溢れていたんだ」

北海道のなかでも北東端に位置する知床は、アイヌ語のシリ・エトク(sir・etok)あるいはシリ・エトコ(sir・etoko)に由来する。シリは「大地」、エトク/エトコは「突き出たところ」だから、正しくは「大地の突端」を意味する地名だが、「さいはて」や「秘境」といった言葉で形容されてきた。

知床ブームを決定づけたのは、昭和45(1970)年にヒットした「知床旅情」だ。『地の涯に生きるもの』のロケで羅臼に滞在していた森繁久弥が、撮影を終えて宿を出る日に書き上げ、羅臼の人たちと一緒に歌った曲だ。その歌が旅行者のあいだで広まり、加藤登紀子がレコードに吹き込んだものが大ヒットした。ただ、知床に観光ブームが訪れても、街はさほど湧き立つことはなかったのだと正人さんは振り返る。

「その頃はとにかく漁業が景気良かったから、観光なんかどうでもいかったのよ。沿岸漁業日本一だったんだもん。ウトロ(斜里町)側にはホテルが建って、観光客で賑わってたとしても、羅臼は全然いなかった。その頃はスケソがよかったから。あの時代は組合員が700人もいたのに、今はその半分以下だ。これはな、物書きがよおく調べたほうがいい。世界で自然の魚が減ってんのはニッポンだけなんだ。これはな、水産行政が悪いんだ。それと漁師も悪いのよ。世界の魚ってのは、漁獲規制で抑えてるから、ちゃんと横ばいになってんのよ。でも、日本だけが規制もなんもしないせいで、自然魚が減ったんだ。原因はひとつ――乱獲よ。それを馬鹿な学者は『地球の温暖化の影響です』つうんだ。何言ってんだ、日本だけが温暖化してるわけじゃねんだぞ。ノルウェーもカナダも温暖化してっけど、ちゃんと維持してるぞ。そういうことよ」

『羅臼町史』によれば、目梨方面の漁場が急激に開発されたのは、漁業主の増加した明治20年前後のことだという。漁場の開設は鱒漁がきっかけになったものの、明治20年代には鮭と鰊(ニシン)漁が盛んだったという。羅臼の漁業は「定置漁業、昆布漁以外は雑漁とされ」、「その年その年によって、雑漁の主役は大鮃(オヒョウ)であり、蛸であり、鮫、油鰈(アブラガレイ)、𩸽(ホッケ)、そして鱈(タラ)、鯳(スケトウダラ)であった」。つまり、その時々に豊漁となる魚を獲って暮らしていたのだ。戦前は豊富に水揚げされていた鱈が獲れなくなると、昭和16年ごろからスケソ漁が盛んになってゆく。

羅臼の漁業史をたどっていくと、時期ごとに獲れる魚が変化していることに気づく。時代が下り、戦争が終わったころからはイカ釣り漁も盛んになったそうだ。羅臼ではもともと、イカは「海のゴミ」と呼ばれ、網にかかっても放り投げられていた。ただ、海外から引き揚げてきた人たちも大勢いた時代にあって、小資本でも創業可能なイカ漁に注目が集まり、昭和30年代に入ると北陸からイカ釣り漁船が進出してくる。

正人さんの家では、冬はスケソを獲り、夏は赤岩地区の番屋に泊まり込んで昆布漁をやっていた。正人さんの代になると、これにイカ釣り漁も加わったが、羅臼近海のイカは獲り尽くされてしまっていて、北陸にまで漁に出ていたという。ただ、次第に魚が獲れなくなり、2006年に漁師をやめてクルーズ船に切り替える決断をする。2005年には知床が世界自然遺産に登録されていたが、その時代でも「観光なんて誰も相手にしてなかった」と正人さんは言う。では、そんな時代に観光に着目できたのはなぜだったのだろう?

「こうやって話してきたうちの歴史を考えたらわかるべ? うちはもともと駅逓所やってたんだ。あれはもう、今で言う観光業だ。して、うちの番屋は俺がガキの頃から旅行客であふれてた。死んだ親父はな、観光をやりたかった人なんだ。ただ、世の中はスケソで景気が良い時代だったから、漁師を継ぐしかなかったんだろうな。ただ、そんな親父だったから、旅行客相手に瀬渡し船を走らせたり、機械を買ってきて昆布を粉末にして売ろうとしたり、38人乗りの漁船で観光船を始めたりしたんだ。ただ、時代が早過ぎたんだな。だから、俺たちは親父がやりたかったことを引き継いでやってるだけなんだ」