大自然に囲まれ、娯楽も何もない“おしまいの地”で育ったこだま。人も自然もまっすぐ生きるこの場所で起きた、悲喜こもごもの出来事をお届けします。(短期連載:隔週月曜日更新)

「しっかりしろ」とよく言われる。人のこと注意してる場合じゃないだろと思う相手にも言われる。若い頃、出会い系サイトで一度だけ会った中年男性に「あなたのことが心配だ。このままでは悪い人間に騙される。もうこんなことやめたほうがいい」と、まるで担任の先生みたいな口調で諭された。本名を丸出しにしたメールアドレスで不特定多数とやりとりしていたからだ。フルネームだった。言われるまで気付かなかった。その人は名前と会話の内容から地域を突き止め、「無防備すぎるだろ」と私が勤める小学校のグラウンドで待ち伏せていたのだ。

「どうやったら設定を変えられるんですかね」「ちょっと携帯を貸してみな」そう言われて渡そうとした瞬間「だから、こういうところ! 知らない人に携帯を触らせない! 危機感どうなってるんだよ!」と再び担任の勢いで叱った。その人の見る目は正しかった。予言のように、ふらふらしたまま中年になった。

不注意が減るかと思っていたが、確実に加速している。まだ雪が残る今年の春先、近所のスーパーで買い物を終え、駐車場に戻ったら、運転席のドアの下に五百円玉が落ちていた。汚れた雪の上で光っていた。子供のお小遣いかもしれない。失くして困っているだろう。私は硬貨を握り締め、踵を返した。レジのスタッフに「これ駐車場に落ちていました」と手渡した。私は金品を拾ったらきちんと届ける側の人間である。久しぶりに正しい行いをして、気分がよくなった。

帰宅後、ある違和感を覚えた。スーパーに向かう直前、私は洗車コーナーへ行った。雪解け水で車体が泥だらけだったのだ。窓を開けて腕を伸ばし、洗車機に五百円玉を投入しようとしたが、百円玉専用と書いてあった。そうだ、あの五百円玉どうしたんだっけ。すぐ財布に仕舞わず、膝の上に置いたままだったような。ということは、車から降りる際に転がったのだ。

自分で落とし、自分で発見し、拾い上げ、「誰かが困っているに違いない」と正義感を奮い立たせてレジに直行してしまった。他の誰でもない。私だよ。私の五百円玉だ。こんなにも無意識に自作自演できてしまうんだ。改めて自分のことが恐ろしくなった。

「さっきのあれ、私のでした」と言いに行こうか。いえ、返してほしいわけじゃないんです。たぶん待っていても誰も取りに来ないと思うんです。みなさんのお手を煩わせてしまうので募金箱にでも入れてもらえないでしょうか。そうお願いしようか。いや、そんな説明をする客は怪しいじゃないか。事実を述べているだけなのに、どうしても支離滅裂に聞こえてしまう。あの時の私です。その一言が言えぬまま数か月が経っている。

お金といえば、大学の時、もっと大きな額を発見した。当時住んでいたアパートのそばに十字路があり、そこに小さなスーパーがあった。信号待ちをしていると、足元に茶色い封筒が目に入った。氏名や十万円という文字が印字されていた。思わず「あっ」と手を伸ばすと、横から素早い動きで遮られた。スーパーの前をほうきで掃いていた年配の女性店員だった。

ほぼ同時に屈んだが、ほんのわずかの差で「私が届けるっ」と砂浜に立てた旗を奪い取るように店員が茶封筒を手にした。

学生の私は信用がないように見えたのだろうか。その瞬発力には、こいつに渡してはいけないという社会人としての強い意志のようなものが感じられた。確かにどこの誰かわからない学生よりも、勤務先のはっきりした人のほうがいいか。無理やり自分を納得させ、「じゃあ、お願いします」と託した。茶封筒は一部が破け、十万円が手つかずのまま入っていた。

ちゃんと持ち主に届いたかな。その店の前を通るたびに俊敏なビーチフラッグおばさんを思い出した。茶封筒に書かれていたのは特徴のある氏名だった。ぼんやりしている癖に小さなことが気になる私は地域の電話帳でわざわざ調べた。その名はちゃんと存在した。スーパーから徒歩数分の住民だった。あなたの給料袋は店員が警察に届けました。伝えたいけれど、余計なお世話かもしれない。そう思ってやめた。

買い物に寄ったついでに物腰の柔らかな店主に尋ねた。

「店の前に落ちていた十万円なんですけど、店員さんは警察に届けてくれたのでしょうか」

「あら、そんな話は初めて聞いたわ」

嫌な予感がした。店主はバックヤードに向かい、あの日の店員を連れて来た。

「一緒に拾った給料袋、届けてもらえましたか? 持ち主に届いたか気になってしまって」

「なんの話?」

「え、十万円です」

女性は首を傾げ、「私じゃないと思う」と面識がない素振りを貫いた。あの日いっしょに給料袋に手を伸ばした私だよ。奪い取るのめっちゃ速かったじゃん。いや、おかしいのは私だろうか。普段から言動にあやふやな点があると指摘されていた私は怯んでしまった。逃げるように店を出た。私が卒業したあと、スーパーは潰れた。店舗は買い手がつかないまま、当時と変わらぬ外観で十字路に佇んでいる。拾ったお金は少額でも届けたい。当時できなかったことをやらなきゃという気持ちが強すぎて、自分の落としたお金まで届ける中年になった。

ブログを始めて二十年近くになる。教員としての力が足りず、退職して引きこもった頃に開設した。「ブログ」という言葉が広まりつつある時期だった。人と話すのは不得手だが文字なら楽だ。これなら気を遣わずにやっていける。何よりも、家から出なくていい。

山奥のどうでもいい日常を書き始めた。知らない人に読んでもらえることが嬉しかった。特に交流したいわけではなく、一方的に書いて、一方的に読む。そんな個室と個室の、文章への敬意だけで成り立つ関係が心地よかった。ここでは文字だけで存在できる。肉体を持たずにいられることがこんなに自由だと知らなかった。この顔のない世界でずっと生きていられたらどれほど幸せだろうと思った。

ブログに慣れてきた頃、日常とかけ離れた第二のブログを設け、同時進行で更新するようになった。誰にも頼まれていないのに、なぜだか書きたいことがたくさん浮かんだ。さらにネットオークションに私物を出品し始めた。何もせず引きこもるのは後ろめたかったので、せめて小銭を稼ごうと思ったのだ。やってみると、この作業も私に向いていた。撮って、説明を添えて、できるだけ安く値を付け、丁寧に梱包して素早く発送する。面と向かって人と接しない作業なら続けられそうだ。教員という職種がどれだけ不向きだったのか思い知った。

ネットオークションは盛況で、出品するとすぐに売れた。次第に妹や母からも不要になった衣類やアクセサリー、CDなどをもらうようになった。ブログ楽しい、オークションも人気。もう私の人生これだけでいいと思った。

そんなネット絶頂期を迎えた矢先、どうもブログの読者が私の商品を購入しているようだと気付いた。それもひとりやふたりではない。もちろん誰にも教えていない。住所や名前を知られるなんて堪らない。ブログに私生活を垂れ流しているのだから、こっそりやるに決まっている。一体どういうことだろう。私の知らないどこかの裏サイトで情報が行き交っているのだろうか。不安に駆られていたら、ブログつながりの女性が「あなたのブログのトップページにオークションサイトが普通に貼ってありますよ」と教えてくれた。

闇の組織などない。私だ。第二ブログとオークションサイトは連動していたのだった。そんな恐ろしいことがあるのでしょうか。私は一年近くも開放的なお店屋さんをやっていたのだ。無防備すぎる。かつて忠告された言葉を思い出す。夜逃げのように店仕舞いをし、関連ブログもこっそり消した。

その第二ブログを葬る直前、とある出版社のコンテストに応募した。入賞者の作品は書籍化されるという。日常のブログはとても人に見せられる内容ではないが、第二ブログは短い創作やくだらないネタの寄せ集めだった。印刷して提出するだけだ。送るだけ送ってみよう。素人が書いたものをプロの編集者に読んでもらえる。書籍化だとか賞金よりも、ただその事実に胸が高鳴った。

一次審査を通ったというメールが届いた。信じられなかった。でも、喜ぶには早い。私は山奥の無知な素人なのだから。やがて、二次審査を通過したとの報せ。まさか。入賞してしまったらどうしよう。まるで叶うような心配ぶりだった。

けれども、祈りながら開いた入賞者一覧に私の名はなかった。そうだよな、世の中そんなに甘いわけない。ろくに手直しもせず、ブログをプリントアウトしただけなのだから。そんな風に自分を慰めた。だけど、良い緊張感だったな。結果を待つ日々が、ただ幸せだった。この時間がいつまでも続けばいいのにと願っていた。

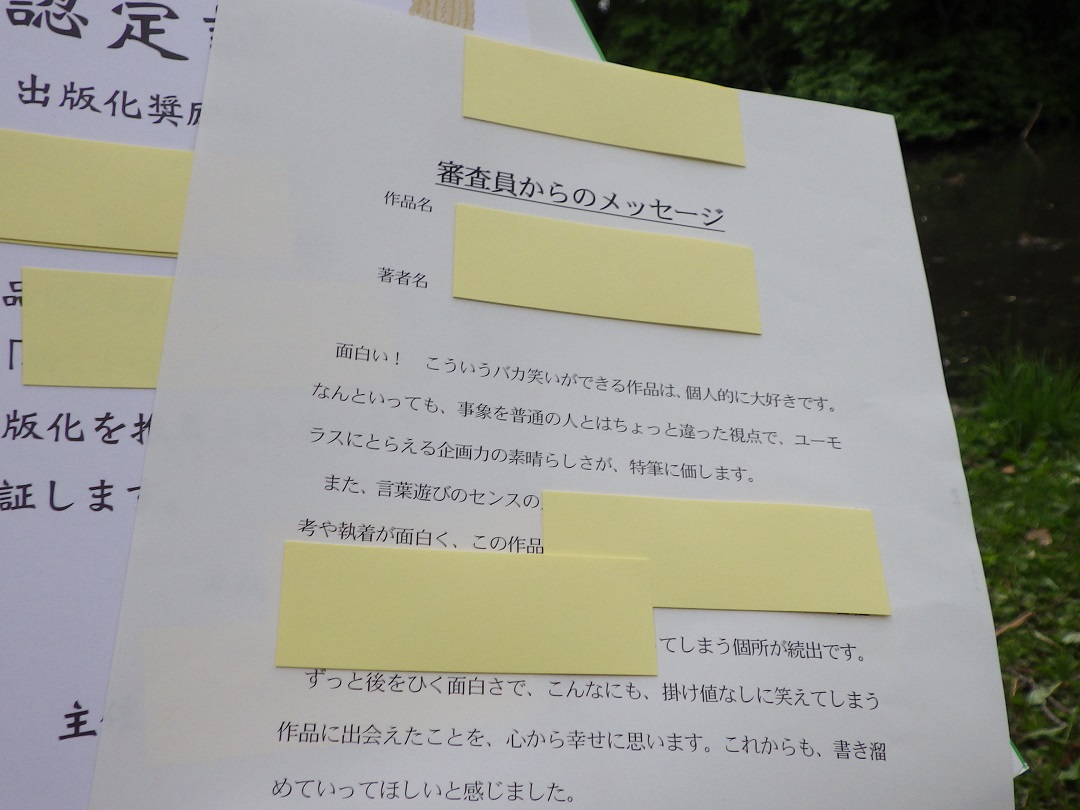

再びブログを更新するだけの日常に戻った。そんなある日、一通の封書が届いた。あの出版社からだった。手作り風の賞状に「奨励賞」とあった。添えられていた審査員からのメッセージには「ユーモラスにとらえる企画力の素晴らしさが特筆に価します」「こんなにも掛け値なしに笑えてしまう作品に出会えたことを、心から幸せに思います。これからも書き溜めていってほしいと感じました」と書いてあった。そして、惜しくも選外だったけれど、あなたの作品なら八十万円を出してくれたら書籍化できるという事務的な書類も一緒に。ああ、そういうビジネスだったのか。合点がいった。賞状やメッセージに少しでも心動かされた自分がますます惨めに思えた。

その後、編集者を名乗る女性から何度か電話が掛かってきた。自費出版の誘いだった。断っても諦めてもらえず「しばらく入院するので電話しないでください」と小さな嘘をついた。数年後、本当に病気が悪化して長く入院することになった。よりによって、そっちが叶うのかよと笑うしかなかった。退院して気が抜けたようにぼんやり暮らしていた時、全く別の方面から書籍化の話をいただいた。今度の編集者は八十万円を要求しなかった。

「奨励賞」をくれた人、どこかで見てくれていますか。「ユーモラスにとらえる企画力」と「言葉選びのセンス」で書き溜めてきました。あの時の私です。

筆者について

エッセイスト、作家。デビュー作『夫のちんぽが入らない』でYahoo!検索大賞を2年連続で受賞(第3回、第4回)、『ここは、おしまいの地』は第34回講談社エッセイ賞を受賞。ほか『いまだ、おしまいの地』、『縁もゆかりもあったのだ』など。