戦後日本の芸術家や思想家、運動家、宗教家たちは、「縄文」に何を見出していったのか。戦後日本は何につまずき、いかなる願望を「縄文」に投影していったのか。その軌跡を追うことで、戦後日本を別の角度から検証する。

1951年11月7日、芸術家・岡本太郎は国立博物館「日本古代文化展」の展示室に入り、ある物の前で立ち止まった。縄文土器だった。

日本とは何か

東京、上野公園。

下町の喧騒を離れて緑のなかを歩くと、威圧感のある建物が迫ってくる。

東京国立博物館。

1872年に創設された日本最古の博物館で、多くの国宝、重要文化財を保管、展示している。正面にそびえ立つ本館は、鉄筋コンクリート造の洋式建築でありながら和風の屋根がかけられた「帝冠様式」をとっている。

ここはかつて「帝室博物館」という名称だったが、戦後「国立博物館」へと移管した。「博物館の民主化」が唱えられ、門外不出とされた文物の一般公開が進んだ。皇室の宝物だったものが、国民共有の文化財になったのである。国民に開かれた博物館への転換は、講演会・講座の開講や「友の会」の運営、子供に向けた陳列室の設置など、展示のあり方にも大きな変革をもたらしていった。[東京国立博物館1973]

そのような中、1951年秋に特別展示「日本古代文化展」が開催された。この展覧会は「各方面に異常な反響を起こし、連日多数の観覧者が来場し」た。11月3日の文化の日には、14820人の観客が押し寄せ、会場はごった返した。10月10日から11月10日までの一か月で、来場者は102192名にのぼり、急遽11月25日まで会議が延長された。[国立博物館1951]

「古代文化」をテーマとした特別展示に、なぜこのような熱狂が起きたのか。その背景には、戦前・戦中期の古代史をめぐるタブーがある。

1933年に改訂された国定歴史教科書『尋常小学国史』では、「第一天照大神(あまてらすおおみかみ)」「第二神武(じんむ)天皇」「第三日本武尊(やまとたけるのみこと)」と続き、国体論に基づく神話世界にページが割かれている。当時の歴史教育に、天皇以前の「縄文」の介在する余地はなかった。考古学の成果は、記紀(きき)神話に基づく歴史観とは相いれず、歴史教育において正当な位置を占めることができなかった。

しかし、考古学の成果をまったく無視することはできない。この葛藤のなかで採られた方法が、国語の読み物に「遺物」を登場させることだった。1938年に発行された『小学国語読本』巻十二の第三課には「古代の遺物」という文章が掲載されている。ここでは石器や土器などが図入りで紹介され、考古学に一定の場所が与えられている。[勅使河原2005]

しかし、これはあくまでも国語の読み物のなかであって、歴史教育ではない。国民は「国史」として神話的歴史観を教育されながら、一方で考古学の知見を部分的に得るという引き裂かれた場所に立たされた。この矛盾へのわだかまりが、戦後の考古学への熱狂を生み出すことになる。

一方、考古学者たちのあいだでは、縄文土器の編年研究が発展し、その成果が公表されていた。ただし、古代史をめぐる実証主義的な考古学は、どうしても神話的歴史観とぶつかってしまう。日本国家の起源をめぐる考古学研究は、ときに政治的な弾圧を受け、大きな制約を余儀なくされた。その結果、考古学者たちは遺跡や遺物から当時の生活を再現する研究から遠ざかり、ひたすら土器の編年研究に埋没した。[勅使河原1995:176]

1945年8月の敗戦によって、古代史をめぐる環境は一変した。国体論という制約から解放された国民は、古代史への関心を高めた。ちょうどそんなときに、考古学界では画期的な発見が相次いだ。1946年、在野の考古学者・相沢忠洋が関東ローム層の中から打製石器を発見し、日本に旧石器時代が存在したことを明らかにした。また、1947年には登呂遺跡の本格的発掘が行われ、弥生時代の大規模集落の存在が明らかになった。

戦後の日本国民は、古代史の探求を通じて、新たな「日本人」の自画像を手に入れようと模索していた。

日本の起源とは何か。日本の伝統とは何か。

日本が新たな歩みを踏み出すためには、そんな問いの探求が不可欠だった。考古学は、単なる学問の一ジャンルを超えて、日本の輪郭を再定義する切実な要請を背負うことになった。

国立博物館「日本古代文化展」

そこで企画されたのが、1951年の「日本古代文化展」だった。企画担当は考古課長・八幡一郎。彼は展覧会の開会に際して、次のように述べている。

この日本に日本の祖先たちが現れたのはおよそいつごろからであろうか。そしてその祖先たちは、この国土に順応して、どのような生活をいとなみ、どのような文化を創造してきたろうか。このことはわれわれの血と文化とを生みだし、そして今日、日本が置かれている地位につながりをもつ問題である。だからわれわれは祖先たちのいとなみをかえりみて、今日の苦しみと明日へのかすかな希望の中から、われわれに課された国土愛護の使命を新たに感ずる必要がある。

八幡一郎「日本古代文化展の意義」『国立博物館ニュース』53号(1951年10月1日)、国立博物館

ここには敗戦後の日本が、新しい国民の物語を希求する心性が現れている。戦争に負け、記紀神話に基づく「国家の起源」が解体されたなか、新たに「日本」を獲得しなおさなければ、戦後復興は成し遂げられない。そんな思いが、展覧会企画者にはみなぎっていた。

しかし、八幡は自らの見解に基づく歴史観を提示しようとはしなかった。展示室に、ただ静かに展示物を並べ、解釈は観客にゆだねる。遺物をめぐる多様な解釈が生成するところにこそ、国立博物館の意義がある。そう考え、遺物の持つ力に、戦後日本を投企した。

遺された物はそのままわれわれ古代祖先のいとなみをあらわしている。国立博物館はこれらの物を通して祖先にかれらのいとなみを率直に語らせるべく、ここに日本古代文化展を設け、ひろく国民の自己認識に資することとした。

(中略)本館としては右の趣旨で一堂に集め配列した個々の遺物すなわち埋蔵文化財をして真実を語らせ、観る人おのおのがみずからの感受性、体験、知識、史観に訴えて心の耳でそれを聴きとることを意図している。

八幡一郎「日本古代文化展の意義」『国立博物館ニュース』53号(1951年10月1日)、国立博物館

八幡は遺物を通じて「祖先にかれらのいとなみを語らせ」ようとした。来館者には、古代の「祖先」と語り合うことで、各々が自由に「国民の自己認識」を獲得してほしい。それぞれの感性や知識で遺物と対峙し、古代の声を聴きとってほしい。そう投げかけた。

そんな遺物の並ぶ展示室に、ひとりの小柄な男が現れた。

アヴァンギャルド芸術の旗手として注目を集めていた岡本太郎である。

1951年11月7日

時は11月7日、時計の針が13時を少し過ぎたころ。展示室に入った岡本が立ち止まったのは、縄文土器の前だった。

彼は縄文土器を見つめた。すると、彼に土器の「強烈な表情」が迫ってきた。「身体中の血が熱くわきた」った。全身が燃え上がると、土器もまた燃え上がった。そこで「異様なぶつかりあい」が起った。[岡本1998:50]

岡本は、このときのことを、次のように回想している。

おや、何だろうとびっくりして、とたんに心臓がひっくりかえる思いだった。人間の生命の根源をほとばしるように刻みこみ凝集した凄みとでもいったらいいか、とにかく圧倒的な迫力でした。全身がぶるぶるふるえるくらいのね。こんな凄い造形が太古の日本にあったかと。

岡本太郎「縄文文化の謎を解く」(江坂輝彌との対談)『岡本太郎著作集』第9巻、講談社、1980年

「日本古代文化展」の成功に呼応して、このときの展示物を掲載された図録(『日本考古図録』)が出版されているが、これと岡本の原稿、回想を総合すると、彼の全身を燃え上がらせた縄文土器は、「長野県伊那郡宮ノ前出土の深鉢型土器」、「富山県氷見市朝日丘・朝日貝塚出土の深鉢型土器」などであったと考えられる。

私たちは、縄文土器というと、縄文中期の火焔型土器を思い浮かべがちで、このとき、岡本が見た土器も火焔(かえん)型土器だと認識されてきたが、石井匠によると、それは事実と異なる。「日本古代文化展」では、火焔型土器は展示されておらず、会場で販売されていた小冊子『日本古代文化展 見方と解説』に写真が掲載されていただけであり、岡本の眼に迫ってきたのは別の造形のものだった。[石井2017]

このとき、岡本は1時間ほどで、展覧会の会場をあとにしたと考えられる。なぜならば、午後3時から銀座のレストラン「オリンピック」で座談会に出席する必要があったからである。

座談会のテーマは「いけばな」。当時開催されていた「三巨匠展」について、自由に語り合うというというのが趣旨だった。三巨匠というのは小原豊雲(おはら・ほううん)、勅使河原蒼風(てしがはら・そうふう)、中山文甫(なかやま・ぶんほ)。いずれも、当時の華道界で前衛いけばなをリードする存在として知られた。

座談会には、岡本の他に水沢澄夫(美術評論家)、藤川栄子(洋画家)、勅使河原蒼風(華道家)、土門拳(写真家)、安倍公房(作家)が参加した。この座談会は「いけばなあれころ放談会」と題して『草月』(草月出版)第3号・1952年1月に掲載されている。

冒頭、「三巨匠展」の感想を聞いかれた岡本は、いきなり作品をこき下ろす。藤川栄子が勅使河原の作品を「非常にまとまつて、美しいと思いましたよ。あれはよかつたですよ」と褒めると、岡本がすかさず「ほら、それが僕はいけないというんだよ」と反論し、「きれいすぎるですよ。美しすぎる」と述べた。

これに対し、藤川が「自分だつて美しいと言いなさるじやないですか」と反発すると、岡本は次のように言い放った。

だからいけないんだよ。(笑声)あの、機械の持つ残酷さもないし、いやつたらしさも非人情さもない。きれいなイメージだけで成立つている。あれを抜けないとオブジェになっらないのです。勅使河原さんのは、お花がオブジェになつて行く道だと思うんですが、そこまで行かない単なるイメージに終つてしまつておる。だからみんな美しい。何か全体的な感じとして美しい。それだけだ。

「いけばなあれこれ放談会」(岡本太郎、水沢澄夫、藤川栄子、勅使河原蒼風、土門拳、安倍公房)『草月』第3号(1952年1月)、草月出版

岡本はこの話の流れで、唐突に「きよう実は縄文式の土器を見たんです」と語りだした。彼は「とにかく素晴らしいものだよ」と言い、土門拳が「岡本さんの意見が縄文式で、藤川さんが弥生式なんですよ」と言うと、「そうなんだな」と返した。そして、上野・銀座間の電車の中で考えたこととして、縄文から弥生の変化について論じた。

岡本にとって、狩猟採集の縄文から農耕文化の弥生への移行は文化の「軟化」に他ならなかった。縄文人には「獲物を得る激しさがある」が、弥生人は水田耕作に従事するため「非常に計画や打算が出て来る」。そうすると、「平衡だとか柔らかさというものが出て来る」。これが日本文化の核として捉えられており、縄文の激しさが忘れられている。

いずれにしても縄文式の美感は絶対に今の日本民族にはないよ。ほんとうにそういつた意味では、岡本太郎しかないんだ。(笑声)

「いけばなあれこれ放談会」(岡本太郎、水沢澄夫、藤川栄子、勅使河原蒼風、土門拳、安倍公房)『草月』第3号(1952年1月)、草月出版

これに対し、安部公房は「現在縄文式では困るね」と突き放し、縄文を「民族固有の伝統」と捉えようとするのはおかしく、「岡本太郎らしくない妥協だと思うな」と述べた。これを受けて、岡本は縄文の普遍性を語りはじめる。

おれの言うのはそんな意味じやない。縄文式というのはね。東洋の古代に共通したものがある。たとえば支那でも殷、周の雷文なんか、非常な激しさを持つて居る。仏印のクメールとか、南米のプレ・コロンビアンだとか、いろいろな形はあるが、実に特徴的な日本に於いてもあの激しさは縄文式時代にしかない。おもしろいことは、あの時代のものはちつともいやつたらしいつもりではなかつたと思われることだ。岡本太郎なんかは、これでもか、これでもかとやつているが、向うはそのつもりじやないね。それが優美だと思つてやつたに違いない。

「いけばなあれこれ放談会」(岡本太郎、水沢澄夫、藤川栄子、勅使河原蒼風、土門拳、安倍公房)『草月』第3号(1952年1月)、草月出版

岡本の眼に映った縄文は、日本的「風流」と対峙する普遍的な美だった。後述するように、戦後の岡本は「対極主義」を打ち出し、アヴァンギャルド芸術を通じて、現代社会に対峙していた。しかし、縄文の「激しさ」は、対極的な衝突を高次に昇華し、「優美」の世界へと導いていた。そこには、「いやつたらしいつもり」が微塵もない。さかしらな人間の計らいを超えた世界への接続が、狩猟の激しさを普遍的な「優美」へと誘っていた。

岡本の縄文熱は一気に高まった。自宅に戻ると、考古学の書物を集め、縄文研究にとりかかった。

ここで、岡本は日本考古学の壁にぶつかる。考古学者は土器の編年研究に埋没しており、縄文人の生活や土器の用途については、言及を避けていた。岡本の生涯のパートナーだった敏子が回想しているように、彼の知りたいことは「どういう社会で、どういう人々のどんなモチーフがあんな造形を生んだのかという」点にあった。[岡本敏子2001]しかし、この関心に考古学者の研究は応えてくれない。

岡本が依拠するものは、自分の眼しかない。

彼は、会期が延長された「日本古代文化展」を再訪する。この展覧会は11月25日に閉幕したが、その前日の24日に、彼は国立博物館の展示場に滑り込んだ。[石井2016]

そして、彼は日本の縄文認識を一新する画期的論考の執筆にとりかかる。1952年2月、雑誌『みづゑ』(美術出版社)に掲載された「縄文土器論-四次元との対話」である。

【引用文献】

石井匠 2016 「岡本太郎が視た「縄文」-1951年11月7日水曜日の「事件」前後」『國學院大學博物館特別展 火焔型土器のデザインと機能』、信濃川火焔街道連携協議会

____ 2017 「火焔土器の迷宮 断ち切られたもう一つの「岡本太郎」」『ユリイカ』699号(第49巻第6号)、青土社

岡本太郎 1952a 「縄文土器論-四次元との対話」『みづゑ』1952年2月号

____他 1952b 「いけばなあれころ放談会」(水沢澄夫、藤川栄子、勅使河原蒼風、土門拳、安倍公房)『草月』第3号、1952年1月

____ 1980 「縄文文化の謎を解く」(江坂輝彌との対談)『岡本太郎著作集』第9巻

____ 1998 『岡本太郎 挑む/夢との誓い』日本図書センター

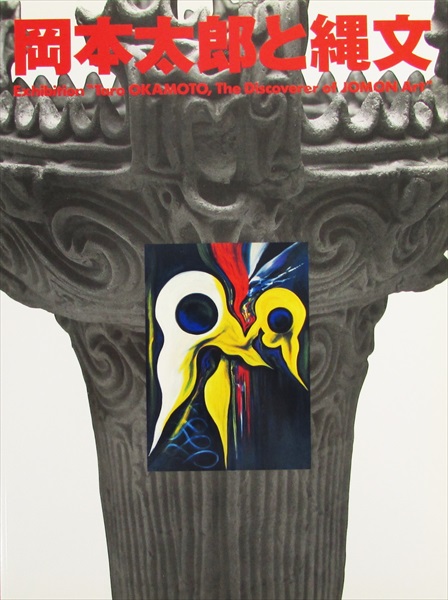

岡本敏子 2001 「挑みの縄文」『「岡本太郎と縄文展」図録』川崎市岡本太郎美術館

国立博物館 1951 『国立博物館ニュース』53号、国立博物館

勅使河原彰 1995 『日本考古学の歩み』名著出版

____ 2005 『歴史教科書は古代をどう描いてきたか』新日本出版社

東京国立博物館 1973 『東京国立博物館百年史』東京国立博物館

八幡一郎 1951 「日本古代文化展の意義」『国立博物館ニュース』53号(10月1日)、国立博物館

【お知らせ】

当連載を収録した書籍『縄文 革命とナショナリズム』が待望の書籍化! 全国書店やAmazonなどの通販サイトで、2025年6月26日(木)より発売いたします。

筆者について

1975年大阪生まれ。大阪外国語大学卒業。京都大学大学院博士課程修了。なかじま・たけし。北海道大学大学院准教授を経て、現在は東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授。専攻は南アジア地域研究、近代日本政治思想。2005年、『中村屋のボース』で大仏次郎論壇賞、アジア・太平洋賞大賞受賞。著書に『パール判事』、『秋葉原事件』、『「リベラル保守」宣言』、『血盟団事件』、『岩波茂雄』、『アジア主義』、『下中彌三郎』、『親鸞と日本主義』、『保守と立憲』、『超国家主義』、『保守と大東亜戦争』、『自民党』、『思いがけず利他』などがある。