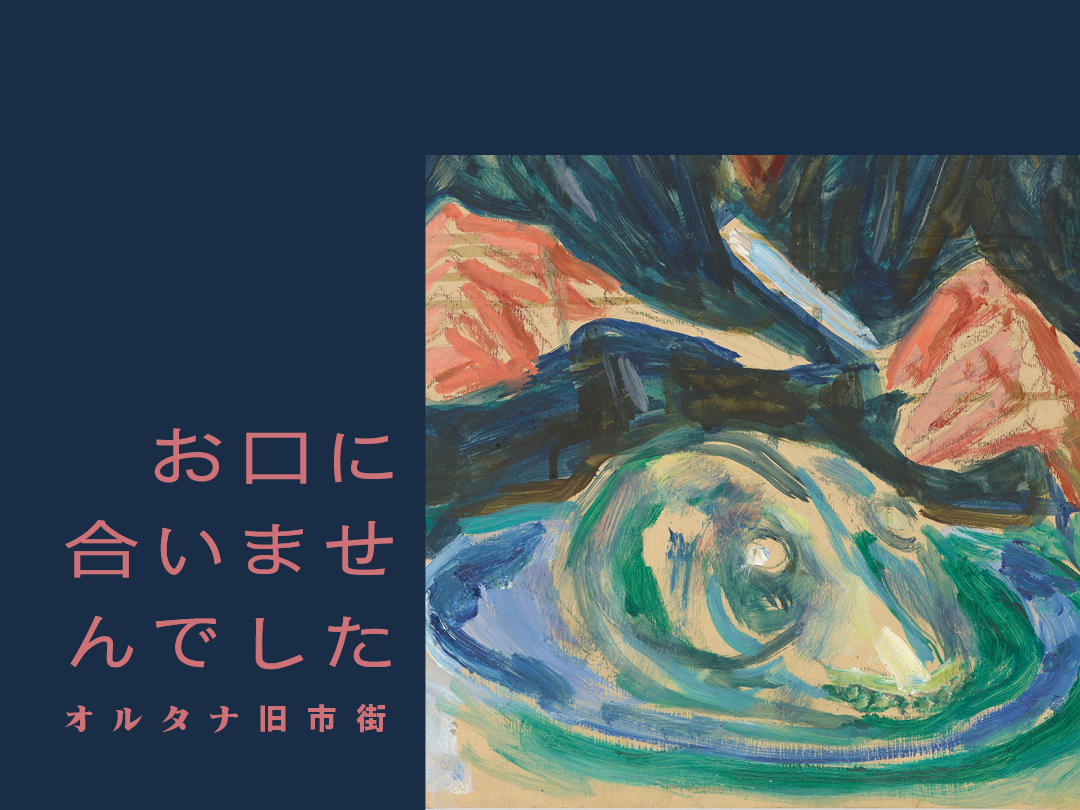

ふやけて崩れたハンバーガー、やる気のない食堂の冷たいからあげ、サービスエリアの伸びきったうどん……。おいしくなかった食事ほど、強く記憶に残っていることはありませんか。外食の「おいしい」が当たり前となった今、口に合わなかった食事の記憶から都市生活のままならなさを描く短編小説連載。

ここから先は会員限定コンテンツです。

ログイン、または無料の会員登録を行うと

記事の続きをお読みいただけます。

暮らし

暮らしふやけて崩れたハンバーガー、やる気のない食堂の冷たいからあげ、サービスエリアの伸びきったうどん……。おいしくなかった食事ほど、強く記憶に残っていることはありませんか。外食の「おいしい」が当たり前となった今、口に合わなかった食事の記憶から都市生活のままならなさを描く短編小説連載。

ここから先は会員限定コンテンツです。

ログイン、または無料の会員登録を行うと

記事の続きをお読みいただけます。